《澳洲乱世情》,又见巴兹·鲁尔曼

作者:李东然 ( 巴兹·鲁尔曼 )

( 巴兹·鲁尔曼 )

《澳洲乱世情》投资过亿美元,且属成本相对低廉的“纯澳制作”,导演巴兹·鲁尔曼却告诉本刊记者,对于这个预算早有准备,因为他想要拍摄的是史诗题材。

故事围绕第二次世界大战日军空袭达尔文这一特殊时间点展开,由一个叫那拉的混血土著小男孩充当故事的讲述者。不远万里寻夫而来的英国贵妇阿什莉,在异乡澳大利亚重逢的却是丈夫未寒的尸骨。阿什莉决定继续丈夫的事业,穿越荒漠,把1500头牛赶到达尔文港,让亡夫生前经营的牧场重现生机。一路上,每人都历尽生死,阿什莉爱上了柔肠的硬汉“牛仔”,也不由得把小那拉当做亲生骨肉般牵挂疼爱,但人生背景的强烈反差,又让他们难以长相厮守。“二战”终于全面爆发,日军空袭达尔文港后,阿什莉、“牛仔”和小那拉,才在更惨烈的生死考验前,认清了彼此真爱的分量。

2001年,巴兹·鲁尔曼曾凭借《红磨坊》惊艳了全世界,甚至带动了其后《芝加哥》等等一批好莱坞歌舞片的大热。其实《红磨坊》已经是鲁尔曼“红色帷幕三部曲”(Red Curtain Trilogy)中的最后一部,此前的《严肃舞厅》(Strictly Ballroom,1992)、《罗密欧与朱丽叶》(Romeo+Juliet,1996)也都有相当不俗的票房及反响。

“红色帷幕三部曲”的故事基础是极简单的二元戏剧冲突,巴兹·鲁尔曼对此毫不否认,他告诉本刊记者:“带领观众参与其中的不是故事本身,而是大量的歌舞和诗化的语言,所谓‘红色帷幕’指一种更加近戏剧的电影形式。”

《澳洲乱世情》是“红色帷幕三部曲”之后,鲁尔曼导演“史诗三部曲”的开篇,似乎是“红色帷幕三部曲”的惯性使然,虽然竭力于表现史诗味道,但《澳洲乱世情》对故事中单纯戏剧性冲突的展现,并没有丝毫的遮掩回避,男女主人公不是挣扎在充满死亡的荒漠中,就是斗争着随战争降临的生离死别,还有童话中坏皇后一样的阴谋家们,也时时设下机关重重,故事紧密刺激,史诗却只成了不错的背景。

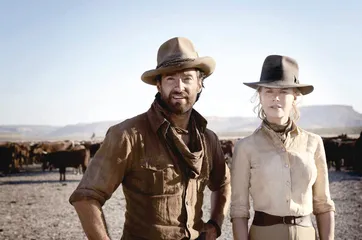

( 电影《澳洲乱世情》剧照 )

( 电影《澳洲乱世情》剧照 )

相形之下,方显可贵的是,整部电影里,戏剧冲突的比重与情感铺陈的空间,这两者达到了某种不易的平衡。看得出,鲁尔曼为把一个关于澳大利亚身份认同的复杂情感,放进一个简单又一波三折的爱情故事中,竭尽心机和努力。正如他自己所告诉本刊记者的:“我一贯花很长时间准备电影,但一个拿来配合史诗题材的故事,显然还是要花费更长的时间,尽善尽美总不容易。”

同样,那些诸如盛大场面、极致色调、快速剪辑等等,在“红色帷幕三部曲”中曾经大放异彩的极端化视觉表达方式,在《澳洲乱世情》中,依旧占据了观影快感的重要组成部分,无论故事究竟装下了多少澳大利亚史诗的灵魂,或雄浑或旖旎的澳大利亚美景,已经充斥着镜头,最能突出视觉冲击力的战争场面,也不时穿插在了影片的画面中。这些足以媲美之前惯用的歌舞、诗歌,在长达2小时45分钟的片长里,牢牢锁住了观众的视线。

“史诗三部曲”这样一个口号已经被鲁尔曼导演说了很久,计划中的开篇是《亚历山大大帝》,但它却成了一个中途流产的作品,于是《澳洲乱世情》就成了开篇。在接受本刊记者专访中,鲁尔曼也说了他将尽快回归歌舞片的愿望,只是,不知道在“红色帷幕”和“史诗”之间还需要几年。

三联生活周刊:“红色帷幕三部曲”让你名震影坛,这个定义是你在这3部作品开拍之前就定下的么?“红色帷幕”具体指什么?

鲁尔曼:是的,“红色帷幕”指这3部电影的相似风格。这3部电影由戏剧化的电影语言组成,也都需要观众积极调动起自身的观影经验,不是在催眠状态中被动接受故事的影片。观众要时时明白自己是在看电影,明白自己实际上正通过某种戏剧的建构去看真实的生活,这种戏剧性就像是透过锁孔去看外面的一切。

三联生活周刊:你为什么着迷于电影中的戏剧性?记得你说过:“我们应该无惧于喜剧本身的简单和低浅。”你似乎在任何的题材中都想首先彰显戏剧冲突?

鲁尔曼:是的,戏剧性价值已经在莎士比亚的时代就显露无遗。莎士比亚在40万人的城市建立4000人的剧场,他的戏剧是为城市里每一位市民服务的,从权贵阶层到扫街的妇人,他们都是莎士比亚竭尽一切所想要吸引和捕获的观众,于是就有了在当时看来相当低浅粗俗的戏剧作品。但回过头看,毋庸置疑,那都是最美丽和最诗意的著作。戏剧不分高浅,对观众的吸引才是真正的戏剧性。

三联生活周刊:有一个说法是你准备这部《澳洲乱世情》整整7年,为什么这个剧本耗费掉这么长的时间?在这么长的时间里,剧本有一个怎样的变化过程?

鲁尔曼:我总是花很长的时间去准备电影,因为我竭力想让我的电影能反映自己的生活。事实上,《澳洲乱世情》这样的电影很少出现,至少在好莱坞的历史上前所未有,所以我们总是要做很多的准备和探索,使最初的故事能逐渐贴近电影题材的要求。我也必须说,其实在这7年里,我也做了另一部电影《亚历山大大帝》,此外,我和我的妻子也会把很多时间留给我们的孩子,你知道,孩子始终是最珍贵的。所以也不是所说的整整7年,这部电影前后用了4年,故事总是在发展,我们的思路也在不断调整和修正,甚至积累下太多想法,最后都想要试一试,比如故事的结局我拍了4个,就因为很多想法叫人没有办法舍弃。

三联生活周刊:作为澳大利亚人,澳大利亚的国家史诗对你意味着什么?

鲁尔曼:这是一个非常好的问题。我拍这部电影的时候,肯定是站在一个澳大利亚人的角度,但不止如此,制作这样一部电影,我常常有一种感觉,那就是我正在用自己的国家作为绘画的帆布,用来书画故事里那段美丽浪漫的感情,用来书画我自己对这个国家的感情。确实如你所言,我成长在澳大利亚中部的小镇上,在父亲的电影院里长大,我热爱电影,但那时能看到的基本上都是外国影片,那时我最大的愿望就是,也许将来自己可以为这个国家拍一部电影,所以我选择的这个故事是全球化的,但保留的却是属于澳大利亚的声音,这种声音的获得是因为我和那片土地血肉相连。况且《澳大利亚》(影片直译名)的片名本身足够简单,能叫人一下子联想到那片遥远神秘的大陆,这些都是我关于国家史诗的想法。

三联生活周刊:《澳洲乱世情》中一个很明显的叙事主题是,男女主人公和那个土著混血小男孩,他们有完全不同的人生背景,带着相去甚远的世界观,但当他们组成家庭,那种强大的爱的联系创造了奇迹,这是澳大利亚这个历史背景独特的国家,在你心中的意义所在么?

鲁尔曼:没人这样说过,但这确实是这部电影的主题所在。是的,我认为这是我的国家,确实意味着联系和家庭,家庭有时候并不关于你究竟是在哪里出生,或者你的肤色是什么样的,关键在于一种由家产生的爱的联系,对你的这个描述,我非常认同。

三联生活周刊:你出生于1962年,是战后的一代,为何要把第二次世界大战作为电影的背景呢?

鲁尔曼:这样题材的电影总想带给观众更多的历史感,并且,你知道,很多人甚至不知道“二战”中日军袭击澳大利亚北部的史实,它是被忽略的。我想还原一下这段历史,让更多人,尤其是澳大利亚的年轻人,对自己的国家和战争有更全面的了解。

三联生活周刊:你是一位非常知名的导演,但影片不多,每两部电影之间的间隔总是三五年甚至更长,这是为什么?

鲁尔曼:你知道,我还有很多其他的事情,比如排演歌剧,比如做自己的音乐,还有最最重要的,我有自己的孩子。当然,我希望我今后能做更多的电影,至少在自己可以控制的时间里多考虑一些电影方面的计划。■

(文 / 李东然) 红色电影澳大利亚电影尔曼乱世巴兹澳洲澳洲乱世情影视电影剧情片爱情电影战争片史诗西部电影