老明信片物语

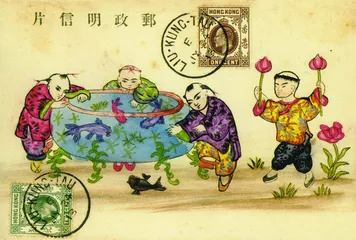

作者:曾焱 ( 早年彩色印刷比较精美的明信片都出自烟台的外商。图为有代表性的《小童玩鱼》 )

( 早年彩色印刷比较精美的明信片都出自烟台的外商。图为有代表性的《小童玩鱼》 )

物

“为什么收藏老明信片?因为明信片里有历史,触动了我小时候关于战争的记忆。我常跟人说,我们这辈人生于战乱,长于忧患。南京大屠杀那年,我7岁。外公用船把我从苏州送回上海,一路上河里全是死尸,这个场景记忆太深了,永远忘不了。20世纪80年代初,我在香港邮展上偶然看到一张老明信片,画面是1937年8月28日日本飞机轰炸上海火车站的那张新闻照片,坐在尸体中哭泣的那个孩子,看起来和我当年一样大。我立刻决定买下来,这是我最早收藏的三张老明信片之一。”

在郑介初老先生眼里,老的图像明信片除了集邮票、邮戳和邮路于一体,它通过书写内容和图像所传达的历史信息,有时候比长篇文字著述更加丰富。郑介初拿出他的一本老明信片收藏集选,其中有一张清末手绘明信片,画面拙美可爱:在两朵粉红荷花中间,绿衫紫裤的中国女子笑容恬美,正在进行杂技表演。这是八国联军侵华期间,德军1901年4月30日从塘沽寄出的一张战地明信片。另一张手绘中国风景小桥流水,则是德军1901年2月28日从河北保定寄往德国,上面销德国7号军邮局2月28日戳,并盖有4月14日德国本土“St.Jngbert”的到达戳。八国联军在1900年6月攻陷大沽口,8月英、法、德、意四国联军侵占保定,直到1901年9月7日《辛丑条约》签订后才撤出保定。对于这期间的烧杀劫掠情形,八国联军总司令瓦德西曾有文字记录:“从大沽口至天津之间……已成一种不可描写之荒芜破碎,据余在津沽路上所见,沿途村镇,皆成颓垣废址,塘沽5万居民之地已无华人足迹。”这些色彩艳丽的手绘中国风情明信片,就是德军占领塘沽和保定之后寄往国内炫耀战功的历史证据。

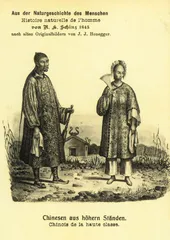

“图像明信片在中国的流行是和列强侵略中国分不开的。”郑介初说。1878年巴黎第二届万国邮联大会上通过了明信片可以在国际上通用后,这种新事物很快便随着列强势力进入到中国境内。西方人为了向亲友介绍中国见闻,有关中国的风俗、人物、民俗、风景都是他们所寄图像明信片的主要内容。从1897到1908年,清朝政府总共发行了4种版式明信片,集邮界称为清一次片、二次片、三次片和四次片。而英国、德国、日本等国的印刷商、出版商以及商行、照相馆,都以香港为基地大量印行有关中国风貌的图像明信片。不过,由于最初一些明信片是在西欧印制的,早期的内容有很多臆造和想象。比如郑介初收藏了一张瑞士苏黎世出版的《中国贵族像》明信片,画面上一对夫妻身着中式服装,却完全是西方人的面目。还有英国Rotary照相馆发行的《中国皇帝像》明信片,用外国人做模特来装扮拍摄。据郑介初介绍,19世纪末到20世纪初,外国公司在山东烟台发行的明信片数量要比国内其他城市多,因为自从1863年英国在烟台成立海关后,各国纷纷在烟台设立银行和商行,是外商集中的地方。他藏品中有一张《小童玩鱼》手绘明信片,销1913年7月24日刘公岛邮戳,是当时的代表作。

郑介初说,他收藏的老明信片里,最多的是为近现代中国被列强侵略的历史立此存照。两次鸦片战争、甲午战争、八国联军侵华、抗日战争,只要是和这些重大历史事件相关的老明信片,都是他在国内外旧书店和拍卖会上高价搜求的东西。他最早收藏的那三张明信片,另两张也和战争记忆有关。一张是1937年“八一三”淞沪抗战爆发后,日本军队炮轰上海八字桥一带的场景,郑介初说,小时候他家就住在那附近。还有一张是八国联军侵华期间由法国人出版的时事漫画明信片,从寄件人所写文字看,应是1902年从中国寄往法国。画面上,外国列强正在宰割象征中国的巨龙,郑介初在香港邮展上看到后,用200多美元买下了这张历史见证,在20世纪80年代初这是明信片的一个“天价”了。

( 20世纪80年代,郑介初在香港邮展上用200多美元买下的这张历史见证 )

( 20世纪80年代,郑介初在香港邮展上用200多美元买下的这张历史见证 )

人

老明信片是郑介初50岁后才开始专注的物事。而他20世纪40年代在藏界少年成名,却是因了一版民国珍邮“纽约倒”。

( 瑞士苏黎世出版的《中国贵族像》明信片,画面上一对夫妻身着中式服装,却完全是西方人的面目 )

( 瑞士苏黎世出版的《中国贵族像》明信片,画面上一对夫妻身着中式服装,却完全是西方人的面目 )

郑介初的父亲郑栋林先生,20世纪三四十年代是颇具传奇色彩的“广大华行”的5个创始人之一。“广大华行”的核心人物卢绪章,便是电影《与魔鬼打交道的人》中地下党员张公甫的原型,和郑栋林交谊极深。1933年,这5个在外商公司做过高级职员的爱国青年在上海成立了这家商行,最初只是想赚些钱,为抗日救国活动提供经费资助。1940年后它成为周恩来直接领导的最隐秘的共产党地下经济支柱,直到1949年才结束自己的历史使命。因为父亲的缘故,抗日战争期间郑介初在重庆生活过几年,那时他是个中学生,喜欢集邮,1945年无意中买到这版邮票,回家后才发现整版孙中山的头像全部印倒了。由于该票是在美国纽约印刷的,所以被称为“纽约版贰圆中心倒印”,简称“纽约倒”。“纽约倒”票至今仍然仅存郑介初当年发现的这一版50枚,市价在2004年已经升值到20万元1枚,成为邮史上的一件奇闻。不过据郑先生说,经过“反右”、“文革”等政治运动,70年代他又移居香港,这么多年变故之后,身边已经只留存一枚“纽约倒”了,是他人生最珍贵的纪念物。

藏了这么多年老明信片,郑介初始终只买不卖,“我到拍卖会去,就会有人说,怪老头又来了”。40年代末他考入燕京大学新闻系,50年代初毕业于北京大学,移居香港后虽说做了商人,依旧文人本性。他喜欢做的事情,是坐在家里研究多年收藏的老明信片资料,起了一个“哲夫”的笔名写书著述,花大笔钱自费出版了多本历史画册,然后把多年积攒的藏品捐到各地博物馆去。2003年他主持编写了一本《广州百年沧桑》,在书里出版过的280件藏品后来全部被他捐给了广东省博物馆。《威海旧影》出版后,那些记录甲午海战史实的老明信片和老照片也都进了威海市档案馆。英国、日本以及中国的香港和北京是郑介初藏品的主要来源地。20世纪90年代,为了寻找甲午海战的史料,郑介初委托英国朋友从旧书店、旧书摊为他购买了大量的甲午海战期间出版的英国旧报纸,其中有一张,上面刊有清舰“致远号”官兵的一张合影,管带邓世昌立于中间,面容清俊。这是国内少见的一张清晰的邓世昌影像,郑介初把它送给了威海甲午海战纪念馆。

( 八国联军侵华德军1901年4月30日从塘沽寄出的战地明信片《手绘中国妇女杂技表演》 )

( 八国联军侵华德军1901年4月30日从塘沽寄出的战地明信片《手绘中国妇女杂技表演》 )

收藏有时候就是一个等待和心仪之物相遇的过程,需要时间和耐心。郑介初的藏品中有两套珍贵的清末手绘图像明信片,记录描述了当时山东农村婚丧嫁娶的全套礼仪。这是德国强占胶州湾为势力范围后、由烟台St.Joseph发行的明信片,两套加起来应该是24张,郑介初收到手中的时候单缺了丧事礼仪中的一张,结果为这一张他又寻找了3年,总算在中国嘉德拍卖公司的一场邮品拍卖里发现了它,被夹杂在一捆乱七八糟的老明信片里面。单一张不卖,郑介初就把那一大捆对他毫无用处的老明信片全都拍了下来,高高兴兴留下这张自己要的,其余全送了人。

常年生活在香港,郑介初也经常参加香港佳士得和苏富比的拍卖会。他说,在拍卖会上买老明信片的人,都是几张熟面孔,“回归之前的原香港博物馆馆长丁新豹先生是一个,他是历史学者。另外还有香港大学的一个英国历史教授,帮怡和洋行买东西。在香港参加拍卖会,我喜欢坐在丁先生后面。他代表博物馆竞买,有政府预算的限制。每次争到最后,看他和同伴在前面耳语了,我就知道快到他们的底线了。最后我总比他出价高一点,落槌后两个人就相视一笑。现在我和丁先生成了好朋友”。

( 郑介初的藏品中有两套珍贵的清末手绘图像明信片,描述了山东农村婚丧嫁娶的全套礼仪,由烟台St.Joseph公司发行(图为婚礼系列之一) )

说到收藏老明信片的老友,年近80岁的郑介初略微有些感伤。他说,这几年嘉德公司的邮品拍卖图录一出来,看看上面要卖的东西,就知道哪个老朋友不在了,哪些东西没人再跟他抢了。老先生告诉我,大约从3年前开始,他养成了一个习惯,每找到一批有价值的老明信片和老照片,他都会立刻寄给山东的朋友冯克力,在他主编的《老照片》杂志上刊登出来。“一个人一辈子总得留些东西给别人。收藏,出书,捐给博物馆,都是让后人知道历史。这是最好的保存方式。”■

(文 / 曾焱) 明信片香港甲午海战物语