还原1859年大沽战场

作者:蔡伟 ( 描绘清军 1859 年第三次大沽之战场景的插图 )

( 描绘清军 1859 年第三次大沽之战场景的插图 )

寻找大沽炮台

大沽炮台到底在哪里是第一个要搞清楚的问题,这并不容易。从塘沽经海河跨海大桥向南,下桥经收费站仅500米左转,便是今天的大沽口南炮台遗址所在地。遗址管理人员强调说,这里遗存的“威”字号炮台是大沽炮台现今唯一留存的一座。史载第二次大沽口之战前,大沽炮台其实共有6座。1858年5月英法联军入侵大沽口后,当时负责防务的直隶总督谭廷襄逃跑,大沽炮台毁于英法联军炮火。签订《天津条约》后咸丰皇帝任命僧格林沁为钦差大臣,亲自督办和重建大沽炮台,当时僧格林沁耗时4个月重修的便是6座。

僧格林沁重修的炮台分为南岸3座,从南到北分别命名为“威”、“镇”、“海”。北岸2座,从东到西命名为“门”、“高”。另在北岸名为石头缝处新建1座,作为南北炮台的后援。全称为“威镇海门高”的南北炮台,很清楚的意思是“威武地镇守于海门的高处”,完全是取地理之利。史料记载5座炮台只有“威”字号是圆形炮台,这正是实地勘察中发现唯一留存的1座。炮台如今仅存一层,一条马道贯通到顶部,面积大约为300平方米的顶部夯土有多个垛口,安置着数门在炮台附近出土的残破铁炮。

1900年大沽口之战后,入侵的联军命令清廷必须拆毁炮台,并销毁全部大炮。这就是为何炮台出土的所有火炮无一完整的原因。联军战胜后对于大沽炮台如此对待,可见此地地理的险要,对入侵者的威胁不言而喻。炮台上所有炮口指向的便应该是大沽海门,那里就应该是英法联军军舰出现的地方。

实地考察并对比卫星地图,海河入海口附近弯曲的河道形状基本没有改变。“威”字号炮台遗址外本应是海河入海口处的“海门”,如今炮台遗址一墙之隔便是空军的一个雷达站。从新中国成立到上世纪90年代,大沽炮台遗址所在一直是军事禁区。雷达站之所以选在这里,正是因为炮台所在位置与海门这一军事要冲。但百年泥沙淤积,以及新中国成立后在位于“海”字号炮台东约500米处兴建的海河拦海闸加速淤积,让本来“距岸半里”、“距拦海沙”20里的大沽炮台,如今已远离海岸达数公里之远。今天站在炮台上,竟完全看不见大海。

尽管管理员强调“威”字号炮台是大沽炮台唯一遗址,但南岸其余2座炮台如果不能找到具体位置,炮台布局如何和地形结合,优越之处仍然毫无头绪。驱车从“威”字号炮台沿海河河堤向北,约500米处竟发现第二座炮台。这座炮台为方形,同样只剩下底层台基,但夯土痕迹和马道保留完整。这座位于海河跨海大桥桥根的炮台以北便是河岸,可确定为最北的“海”字号炮台。如从两炮台南北走向连线,对比大沽口炮台纪念馆内英国人洛奇绘制的《北塘和大沽炮台地区图》,大沽南炮台位置和布局已经确定,就在今天海河拦海闸以西单跨海大桥下,一直延续到正南方1公里处。同时当年大沽的地形便基本浮出水面。

僧格林沁的布防

( 僧格林沁

)

( 僧格林沁

)

从明代始,将塘沽一带海防确立在如今的炮台遗址处,完全是此处地理便于军事防守。《明一统志》称大沽口为海门,当时的文字逼真生动:“大沽口河流入海处也,两岸壁陡,域中横,土人谓之海门。”《天津府志》则将大沽口描绘为“悬崖峭壁,对峙如门,土人所谓海门者是也”。一个问题是,为何入侵者,或者防守者不担心敌军从漫长的海岸线登陆?从明末到清代,塘沽一带已经形成陆地。从1900年大沽口还位于海门,到今天已退居海岸线内数公里,可见淤积之速。今天驱车在沿海公路,左右除新建的厂房建筑,依旧遍地滩涂,盐池密布。当年从大沽和大沽以北的北塘,都只有一条石路通塘沽,而后延伸到天津、北京。入侵者如直接登陆,首先面临大范围沼泽和滩涂。如果碰到训练有素的部队坚守道路,移动缓慢的登陆人员物资则基本形同活靶。

西方人早就意识到大沽地形的重要。早在1730年,当时出使中国的俄国人萨瓦在一份向沙皇的秘密报告中就说:“看来有一条海道——不必怀疑——可以进入中国著名的天津港。从天津到北京只有70俄里(70.69公里),通过此路难免发生战争,因此需要一支坚强的舰队。”1793年9月29日马戛尔尼抵达大市口,便试图绘制一张大沽口的地形草图。从军事地形上看,如果攻克大沽,沿海河而上,便可在拥有大路的城镇登陆,避开滩涂的不利。当然无论清军还是西方人都很清楚这一点。

( 1. 贺布率领的英军战舰抵达大沽口炮台

2. 英国先锋战舰在试图强行穿过防卫档栅 时损失严重,最后被中国守军枪火击退

3. 英国登陆士兵在穿过泥泞滩涂时进攻失 败,伤亡严重

4. 4艘英舰被击沉在大沽口外,英舰队撤退

5. 14 个月后,大沽口炮台被一支更强大的 英法联合舰队攻陷

)

( 1. 贺布率领的英军战舰抵达大沽口炮台

2. 英国先锋战舰在试图强行穿过防卫档栅 时损失严重,最后被中国守军枪火击退

3. 英国登陆士兵在穿过泥泞滩涂时进攻失 败,伤亡严重

4. 4艘英舰被击沉在大沽口外,英舰队撤退

5. 14 个月后,大沽口炮台被一支更强大的 英法联合舰队攻陷

)

僧格林沁要做的关键,便是控制大沽这一战略要地。虽然各种史料都将当年的大沽描述为峭壁对立的海门,其实只要一到大沽,便会发现这里其实地形开阔。英国人绘制地形和海图,关键在于寻找退潮后海河的入海水道。对照当年英国人和清廷绘制的地图,大沽口外其实海面开阔。只有退潮时海口外大面积的浅滩才会显露,海河入海的河道开始露出,这才是联军战舰能真正驶入的通道。僧格林沁要做的,便是利用南北炮台封锁住海河入海河道。

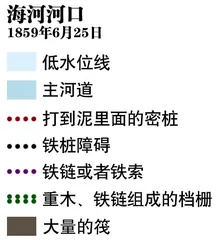

从“威”字号炮台东望,已被淤塞形成内河河道的海河就在炮台下方500米外,南炮台的位置由此看来别无他选。僧格林沁用松木和铁链封锁河口,防止联军军舰驶入,同时利用民间武装和渔民加强兵勇。而最关键在于开战时机的选择,这涉及大沽的存亡。原因很简单,大沽炮台虽南北相望,其实有主有次。从地形看,如今“威”字号炮台和“海”字号炮台的连线为南北方向,当年海河最后入海河道则在炮台东边,方向同样从北到南。南炮台炮火直指东方大海中的拦海沙,北炮台则掩护南炮台的侧面。由于当年清军火炮都是固定炮位,只能通过在炮身下塞入数量不同的木头垫板改变炮口仰角,却无法左右转向。因此一旦入侵的舰艇越过火炮侧翼,则南炮台只能被动挨打。第一次大沽之战,清军由于消极避战,使英法军舰越过南炮台侧翼开火,最终失利。北炮台的作用正是要在这种情况下保护南炮台的侧方。1859年底,僧格林沁请示咸丰皇帝,确定一旦联军越过大沽海岸线20里的拦海沙则可以开火。地利之所以能化为胜利,这一点同样不可忽视。

( 大沽炮台遗址 )

( 大沽炮台遗址 )

南炮台之战

1859年6月23日夜,联军开始破坏大沽河口的拦河铁链,军舰用火炮轰断拦河大铁链两根、大棕缆一根。清军的哨船火力薄弱,并没有还击,只在后来重新修复了这些障碍物。入侵的是英国海军司令贺布率领的13艘联军舰艇。他们从拦江沙内开始向大沽口进发,目标是在大沽炮台登陆并一举拿下炮台,扫清前往天津的障碍。英军之所以从不利的地形发动强攻,很大程度在于前一年的胜利中清朝守将的怯战。

( 1858 年 5 月 20 日,英法联军向大沽南、北炮台发起攻击,炮台最终失陷 )

( 1858 年 5 月 20 日,英法联军向大沽南、北炮台发起攻击,炮台最终失陷 )

海军陆战队已经登上从海湾抢来的木制帆船待命。负责对付炮台的工兵则分配在各小炮艇上,准备分别对付炮台上的炮洞。今天“威”字号炮台陈列着多门出土的火炮,口径不一,大小各异。1858年僧格林沁重修大沽炮台后,在6座炮台上共安装了60门大小火炮。其中主要有1.2万斤的铜炮2门,1万斤的铜炮9门,5000斤的铜炮2门,西洋进口的铁炮23门。这些火炮虽然看似庞大,但威力非常有限。大炮安置在垛口后方,上方用木料和夯制的三合土覆盖。英军训练有素,目标是摧毁大炮。联军司令贺布所有作战计划都依据精确的地图进行。应该承认,英国人的地图至今看来依旧非常精确。吃水浅的炮艇首先冲过横江的铁链,在南炮台北面的侧翼轰击炮台侧翼,舰队用主力炮火正面轰击。在对南炮台两面的火力夹攻之下,联军陆战队从正面开始登陆。

清军开火是在第一批拦河铁链再次被英军摧毁后。僧格林沁此前还在犹豫,他并非在等待英军接近到合适的距离,不过还好他没有错过战机。虽然炮火射程并不远,但僧格林沁设置的南北炮台,火力射程南北相互重叠。“各营大小炮位,环轰叠击,击损夷船多只,不能行走,余船皆竖白旗,起碇下驶。”从实际作战看,这多有夸大的成分。当时的火炮只能发射实心铁蛋,很难迅速摧毁军舰。而英国人的战舰侧舷内用棉被覆盖,作战时喷水抵御炮弹,很难形成大的损害。英国人撤退的实际策略是哄骗炮台停火。在这种地形下,联军主要试图用600名海军陆战队和一队工程人员,利用20多只小舢板进入河道,其中后面的10余只开始驶向南炮台。

( 1859 年时的白河(今海河)入海口所在地 )

( 1859 年时的白河(今海河)入海口所在地 )

大沽“威”字号炮台虽然只剩遗址,但主体设施基本留存,完全能看出当年布局。南岸3座炮台南北成列,每座炮台相互间隔约300米,可相互支援。每座炮台高两层,顶部用木头围成木栅,设置炮洞,大型火炮设置其中。炮台两侧各有小型火炮作为辅助。而在炮台两侧和前方都有9层夯土的围墙,作为包围炮台的屏障。围墙前则遍布竹签,类似今天地雷阵。从海河河道到炮台虽只有500米左右距离,但这一距离是淤泥遍布的滩涂。大沽口为半日潮汐,联军登陆时正值退潮,滩涂露出水面。联军登陆士兵行动不便,只能匍匐在芦苇地中仓促还击。在壕沟和围墙后,清军守军用“抬枪、鸟枪各队前往策应,连环轰击”,而清军火力虽固定,英军此时却只能停在射程之内。交战不久联军旗舰舰长拉桑上尉被打死,联军司令贺布也身受重伤。到16点左右,13艘联军参战舰艇几乎全部被击伤,旗舰则被击毁,全舰40人中只有一人跳水逃脱。

登陆之败

在大沽口战场不远,美国远东舰队司令达迪纳乘坐快艇前往战场看望受伤的贺布,返回时也遭到清军炮火,副舰长成为牺牲品。达迪纳认为,英国人“已经无法逃脱并退出这场绝望的战斗”。但是贺布仍然不认输,17点,他下达全面登陆作战的命令。上千联军陆战队在英国勒蒙上校的率领下,乘坐各种帆船和舢板在大沽河口的拦江铁链前集结,准备登陆。贺布的目标还是南岸炮台,这里是胜负的关键。

英国人的炮火其实优于清军火力。今天“威”字号炮台和“海”字号炮台上,累累的弹痕依旧可见。从构造上看,2座炮台都采用夯土建成,辅助以木料,由于多年的风沙侵蚀,如今炮台外墙几乎形成一层几乎快要剥离的外壳。这种设计其实正是为防卫当年火器而设。1859年前后火炮发射的还是实心炮弹,炮弹是不同重量的铁球,射程从几百米到超过1公里不等。火炮除了旋转角度或者改变俯仰角度(大沽炮台的火炮并不能旋转开炮),另一种办法是通过改变装药量的多少来增减射程,但这一方式很难控制精确。最早的大沽炮台曾用木料为里,青砖包墙,后来发现实战中铁弹击中砖石,碎石飞溅,反而容易误伤守军,于是采用三合土夯制,密实坚硬,炮弹击中只能砸出浅坑。英军火力其实更猛烈,南炮台上,直隶提督史荣椿和大沽协副将龙汝元先后中炮战死,但坚固的炮台保护火炮没有被完全摧毁。守军虽然伤亡很大,但火力依旧持续。只要炮台仍然坚守,登陆的联军士兵便在滩涂上进退两难。

在僧格林沁的火器营攻击下,联军无力通过南炮台前的3座水壕。黄昏时联军试图利用天色渐暗匍匐推进,但因滩涂开阔,守军虽然火力并不精确,联军也难迅速前进。清军的作战方式得益于地形的开阔,通过使用喷筒这种火器,每次发射瞬间照亮战场,便可短暂地发现匍匐在泥泞中的联军士兵,接着用排枪对该位置进行射击,如此反复。虽然最终有少数陆战队士兵抵达第一条壕沟,但几小时在滩涂上的折腾,大部分联军士兵的步枪已灌满泥浆,无法射击。一切天时地利都在守军这一边,就在数百米外的河道对面,清军的北炮台也从没有停止过射击,联军登陆士兵陷入前后夹攻中。更要命的是费劲运来准备通过壕沟的便桥太短,无法架设,而用来攀登炮台的云梯在乱战中基本损坏。第二次大沽之战几乎完全进入清军预设的战场环境,折腾到半夜,精疲力竭的联军士兵残部陆续爬上大小船只撤出战场。

清军虽然防守坚固,但却没有任何追击的可能,尤其是没有和联军相当的海上力量,最终只能眼看联军撤退,这是战胜而不能全胜的遗憾。英军狼狈中甚至无法完全收走遗留在南炮台前滩涂上的尸体,清军天亮后前往打扫战场,“沿河夷尸堆积,除该夷拉运上船外,尚余一百数十具,并洋枪四十一杆,及随枪器具夷人什物多件”。甚至有一名英军士兵在搁浅的船上被清军俘获,而清军此战仅伤亡32人。 清朝清军1859海军战场中国地形大沽还原僧格林沁天津海河