我在伊朗长大

作者:陈赛 ( 《我在伊朗长大》海报 )

( 《我在伊朗长大》海报 )

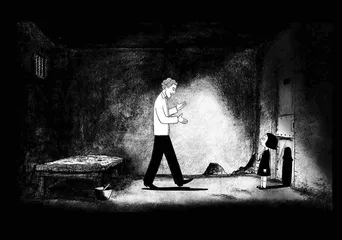

《我在伊朗长大》是一部简洁迷人、富有诗意的黑白动画电影。它根据伊朗女插画家玛赞·萨塔比的同名自传绘本改编,讲述一个小女孩在1979年伊朗革命期间的成长故事。动画一向被认为是一种幼稚浅薄的媒体,不足以承担宏大叙事与严肃的主题,但《我在伊朗长大》却讲述了一个微妙而复杂的故事。长期以来,西方主流新闻界在报道中东问题时刻意忽略的微妙和复杂性,在一部动画片中得到体现,这是一种诡异的反讽。有人把玛赞·萨塔比的漫画比作鲍勃·迪伦的民谣,鲍勃·迪伦用吉他呼吁民权与反战,而玛赞·萨塔比用漫画和动画谈战争、谈政治、谈宗教、谈共产主义,而且谈得妙趣横生,催人泪下,荒诞中有幽默,戏谑处有悲哀,悲哀处又有温暖。

同样的故事,如果拍成真人电影,无非是又一个异国情调的“第三世界”温情片。但黑白动画抽象简洁的特质,使这个成长故事更具有一种普世的味道。正如玛赞所说,她讲述的不是政治,而是爱、家庭、放逐与青春期。

玛赞1969年出生于伊朗一个富裕家庭,父亲是工程师,信奉马克思主义;母亲是服装设计师,参加过反对伊朗国王的游行。若追溯血缘,她的曾祖父是伊朗的末代皇帝,有后宫三千,子孙无数。虽然她并不以血统为荣,但西方媒体因此称她为“黑暗公主”。她与该片另一位导演文森特·帕兰德是好友,同为漫画家,同样擅长黑色幽默,都是第一次拍动画片。片中600多个角色几乎都由她亲自设计与表演,连那只形容猥琐到处撒尿的狗,都是她演出的。法国影星凯瑟琳·德纳芙则为她的母亲配音。

在这部动画片中,玛赞追求一种“风格化的真实”,而不是卡通的过分夸张。所以,人物线条朴素简约,抽象的背景图案衬以凝重的阴影,渲染出一种油画的质感,其中不难看出查尔斯·舒尔兹、亚特·史比克曼、波斯细密画、中国皮影戏的影响。

在戛纳电影节期间,伊朗一个官方基金会致函法国驻德黑兰大使馆,抗议戛纳放映这部“扭曲事实”的影片。法国方面则拒绝伊朗撤销影片的要求,法国外交部称戛纳选择《我在伊朗长大》作为参赛单元电影“与政治无关”,为艺术挑选影片是电影节的职责,不受政府制约。玛赞则拒绝了一切伊朗媒体的采访。此后,不同国家、不同文化背景的人,对于《我在伊朗长大》的争议一直没有停止过。对世上大部分人而言,伊朗是一个陌生而神秘的国家。玛赞从一个伊朗小女孩的视角,讲述的是一个真实的伊朗,还是另一个被偏见遮蔽的伊朗?

( 《我在伊朗长大》剧照 )

( 《我在伊朗长大》剧照 )

38岁的玛赞如今是一个西方化了的伊朗女人。她在巴黎定居已有14年,有自己的设计工作室,丈夫是瑞典人。她激进、强势,精通四国语言,言辞尖刻粗鲁,常带脏字,烟抽得很厉害。她热爱巴黎,就因为随处可以抽烟。《华盛顿邮报》的记者采访她,她客气地说:“如果你有哮喘,告诉我一声,我到厕所去抽,我们可以隔着门聊。”

她的漫画在美国被100多所大学,包括西点军校列为政治学与女性主义研究的必读书目,但她自称不是一个女性主义者,因为她不觉得女人比男人好多少,女人白痴起来比男人更恐怖。她将世人分为两种人:一种人聪明,有幽默感,信仰人性与和平;另一种愚蠢、贪婪而好战。这与东方西方、男人女人无关。

( 《我在伊朗长大》剧照 )

( 《我在伊朗长大》剧照 )

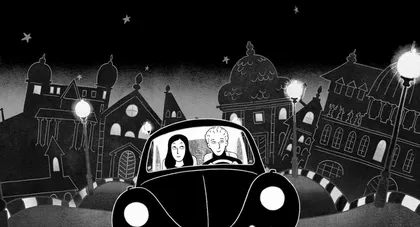

以这样强悍的气质,不难将她与漫画中那个天真叛逆的小姑娘对应起来。1979年那场革命给伊朗带来的变化,从9岁小女孩的眼中看出来,是一段苦乐参半、笑中带泪的历史。在革命之前,伊朗的生活方式是美国化的。玛赞的童年,跟一个幸福家庭长大的西方小孩没什么不同。父母是左翼知识分子,热心于西方式的民主政治,她从小便会玩保龄球,听朋克音乐,看美国电影,崇拜李小龙(为了李小龙,她在成年后学过3年的空手道),吃汉堡包和比萨饼,最爱的男人是《星球大战》中的黑武士。11岁那年父亲就教会她如何开车。

人们渴望着革命,但革命真的来了,却吞噬了他们的生活,以及玛赞的童年。战争中,玛赞隔壁家被炸毁了,她在废墟中发现邻居小孩的手镯,还套在一只雪白的手腕上。诡谲的政治遮蔽了人们的视线,上百万人心甘情愿地为他们并不了解的东西付出了生命。两伊战争期间,政府发给每个被征入伍的年轻人一把塑料钥匙,只要为国捐躯就能凭这把钥匙进入天堂,有吃有喝,有女人,有房子,有钻石。一颗颗人头落地,如同大白菜一般。这些触目惊心的场面,在黑白动画的表现下,更具震撼力。

( 《我在伊朗长大》剧照 )

( 《我在伊朗长大》剧照 )

少女玛赞穿着自己制作的印着“朋克未死”的衣服,别着迈克·杰克逊的徽章,踏着耐克球鞋在大马路上偷偷买Iron Maiden的磁带。两个身披黑色长袍、蒙黑色头巾的妇女监察员如幽灵一般对她的“不端庄”和“腐化”教训呵斥。这样的场面,在玛赞的生活中一次次重复。在门外,警察沿街巡逻,男人女人握个手都属犯法,聚众喝酒会被抄家;在门内,他们恋爱、喝酒、疯狂地跳舞。严苛的教义陈规之下,人们以异常严肃的态度享受世俗的快乐,因为这是反抗专制的唯一方式。玛赞有冷面笑匠的才华。片中最搞笑的元素往往来自最黑暗的瞬间。她说,当你经历过革命与战争,经历过人生的荒谬与绝望,唯一能做的事情就是笑。这是一种生存方式。“如果你能让一个人笑,必然是碰触到了他的灵魂,没有比这更强大的武器。这是我一直寻找的。”

14岁那年,父母将她送往维也纳读书,在那里,她独自面对青春期的躁动和漂泊异乡的孤独。朋克摇滚、嬉皮文化、西方哲学都无法给她安慰,她不断搬家,不断流浪,与形形色色的边缘人物打交道,跟8个同性恋住在同一屋檐下。她与西方文化之间始终隔着猜疑,格格不入。在一场失败的恋爱之后,她回到伊朗,并结了婚,但以失去自由为代价。在她的婚礼上,母亲悲从中来说:“我一直希望你独立、自信有教养,你却在德黑兰结婚。我希望你离开这里,我希望你自由。”

( 《我在伊朗长大》剧照 )

( 《我在伊朗长大》剧照 )

自由是要付出代价的。24岁那年,玛赞终于付出她的代价,离婚,再次离开伊朗,前往巴黎,从此再没有回过伊朗,再没见过最爱的祖母。她成了一个成功的漫画家,但思乡与流亡,东方与西方,在文化的夹缝之间,她仍然迷惘。她深爱故土,却无法在那里生活;她在欧洲成名,却无法真正归属。这种落寞与无奈,即使对伊朗局势与历史一无所知的外人,也能感同身受。玛赞的经历和回忆,未必是历史的全部真相,但却讲述得如此富有感染力。辛辣与温情,戏谑与庄重、荒诞与幽默,沉重与轻灵,正如对比强烈的黑白影像,奇妙地交织在一起,始终纠缠着的是一个异乡人难以自遣的乡愁与失落。

她用中国墨水、老式羽毛笔画画。对她来说,画画是生命中最自然的一件事情,是唯一能与寂寞对抗的习惯。一张纸、一盒烟、一瓶墨水、一桌一椅,对她来说,就是一切。而写作会让她丧失一切幽默感。她说,没有幽默感的人都是蠢人。她当然不是蠢人。她不会打字。

( 《我在伊朗长大》剧照 )

( 《我在伊朗长大》剧照 )

在谈到为什么要画《我在伊朗长大》时,她说:“从14岁那年第一次到欧洲,听了太多关于伊朗的蠢话。西方人对伊朗一无所知,却喜欢横加指责,以为那里住着的都是一群未开化的宗教疯子,时刻准备着做人肉炸弹,毁灭整个西方文明。他们以为每个伊朗女人都穿得跟黑乌鸦一样,甚至以为伊朗人还在骑骆驼。”

“人们总想为复杂的问题找一个简单的答案,所以如此轻易地就将这个世界划分为东方和西方、基督教与穆斯林、正义与邪恶。但这个世界并非蝙蝠侠和罗宾大战小丑,非黑即白,非对即错。真相要复杂得多。我无法评判对错,只能尽量诚实地描述我看到的、经历过的。我想告诉世人一个真实的伊朗。伊朗人与西方人一样,有悲伤,有喜悦,有恐惧。当越来越多的西方人理解我的漫画里的人物时,就不会那么毫不在乎地把炸弹扔到我们头上。”(本书中译本已由生活·读书·新知三联书店出版)

( 《我在伊朗长大》剧照 ) 长大伊朗革命动画我在伊朗长大剧情片法国电影伊朗

( 《我在伊朗长大》剧照 ) 长大伊朗革命动画我在伊朗长大剧情片法国电影伊朗