桑塔格的求生意志

作者:薛巍 ( 《在死亡之海中漂浮》 )

( 《在死亡之海中漂浮》 )

里夫自己也是一位杰出的作家,是《纽约时报杂志》和《沙龙》杂志的作者,报道过一些发生战乱的国家,是一位尖锐的国际事务评论人。里夫说,写作是他们的“家族产业”。他父亲、社会学家菲利普·里夫写过一部杰作《心理治疗的胜利——弗洛伊德之后信念的使用》。

桑塔格17岁的时候与菲利普成婚,7年后离开了他。里夫说:“虽然我妈妈是一位作家,我还是成了一名作家。小时候我就一直写故事,记下自己的一些想法。二十来岁的时候,当我仍想写东西的时候,我就想,如果我成了一位作家,我职业生涯的前十年中,别人评论我的书的时候都会说,戴维·里夫,苏珊·桑塔格的儿子。我不想经历这样的事情。我非常不愿意付出这种代价,所以成为一名作家让我花了很长时间,并付出了这种代价。在我当作家的头十年间,事情确实是这样。但最后,我写了足够多的东西,以至于人们已经厌倦了再把我跟我妈联系起来。”

里夫在这部写他母亲的书中并没有详细地描写她生病的情形,主要是写他和母亲对待疾病的矛盾心情。生病让桑塔格体会到她普通人的一面,对一个一直相信自己超凡脱俗、与众不同的女性来说,意识到疾病面前人人平等的现实是最痛苦的事情。在患病期间,她对儿子说:“这次,是我一生中第一次没有感到自己很特别。”里夫在该书最深沉、最动情的段落中思考这样一个问题:从某种程度上说,他母亲是不是认为自己太过特别,以至于不会死掉?我们真的能接受我们将会死去的现实吗?我们,尤其是像桑塔格那样雄心万丈的人,会不会拒绝相信自己会消亡?里夫列举了使她超越她那不幸的童年和早期不幸福的婚姻、成为美国最令人惊叹的知识分子的品格。“她感到自己无论想成就什么都能成功,这种感觉稳稳地伴随了她那么久,不可能不成为她的人生信条。”对自己的意志力的信念、惊人的进取心和知性的冒险使她认为,致命的疾病是又一个她可以加以掌控的情形。

桑塔格相信自己是个例外是有原因的,她40多岁时患上了乳腺癌,康复之后,她对自己与死神擦身而过显得很陶醉。她以为自己71岁第三次被诊断患上癌症时能重演当年的辉煌。但这一次信念和决心都没有起作用,“对死亡来说,知识、斗争的意志和医生的技艺都无济于事”。她在论文《疾病的隐喻》中说,隐喻的意象缠绕着患者,使其蒙受耻辱,以致不去治疗。她认为病人不应该屈服于隐喻,而应该清醒、理智地把癌症仅仅当作身体的一种病,用医学信息武装自己,积极准备治疗。但这次,理智和获取的信息只会让她明白她将会死去。虽然治疗让她经受到痛苦的折磨,也花了她很多钱:医生建议她做骨髓移植,她向骨髓捐赠者付了4.5万美元,住院时往医院的账户上转了25万美元。

面对癌症的最后阶段,她需要安慰,她需要做白日梦,她需要不那么清醒。到最后,没有隐喻桑塔格就无法忍受她的病痛,她需要“与病魔搏斗”的信念,哪怕这场搏斗她已经输掉了。在胰腺癌手术后,她曾经在日记中写道:“在悲伤的山谷中,展开你的翅膀。”而里夫不愿意对事实加以神秘化和浪漫化,说她死之前没有这么达观,“但她是这样活的”。

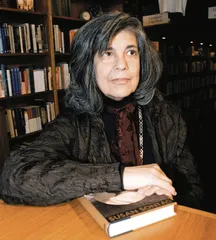

( 苏珊·桑塔格 )

( 苏珊·桑塔格 )

桑塔格很怕死,但里夫认为,这并不是因为她是一位无神论者。“我也是一位无神论者,可能比我妈还更积极。我觉得我妈不会仅仅为了使自己获得安慰而变成一个有宗教信仰的人。而且,还有一些宗教根本不相信有来世。不能因为基督教相信有来世就把这当成宗教信仰的一般特征,佛教和犹太教都没有这种意义上的来世。 ”

桑塔格死后被葬在巴黎的蒙帕纳斯墓园,很多著名作家身后都被葬在那里。里夫说,他母亲在世时多次说她非常害怕火化。在他看来,这是因为“火化是对消亡的一种确认,如果你有一座坟墓和遗骨在那儿,某种意义上来说就还不太能确认你的消亡”。 桑塔格求生意志