文明灭亡的想象与可能性

作者:薛巍 ( 艾伦·韦斯曼 )

( 艾伦·韦斯曼 )

令人兴奋的废墟

《金融时报》上的一篇随笔说,我们对待灾难的态度非常复杂,悲剧和灾难经常让目击者感到很兴奋。1906年造成3000人死亡的旧金山大地震发生多年后,幸存者之一凯瑟琳·诺里斯说:“我希望每个人一生中都会有这样变化和自由的一天??大家聚在一起谈天,衣衫不整、非常兴奋,跑去看别的地方发生了什么。”我们的想象力被灾难所吸引,对此娱乐业非常清楚:想想《泰坦尼克号》之类的灾难片。当真实的灾难发生时,我们像看电影一样感到刺激——只要我们或我们的亲人不是遇难者。

《时代》周刊1月28日一篇文章说,美国人有“世界末日”情结。1824年,因《弗兰肯斯坦》一书而闻名的女作家玛丽·雪莱开始为自己的小说寻找新点子。她想象在21世纪末,希腊与土耳其开战,一种致命的瘟疫导致人类灭亡,但一位贵族具有奇异的免疫力,因而幸免于难。在书的最后,作为地球上唯一活着的人,他和他的狗爬上了罗马圣彼得教堂的圆顶。雪莱给这本书起名为《最后一个人》。

“正如一幅电影海报说的那样,地球上的最后一个人并不孤独。最后一个人出现在了很多影视和文学作品中,比如电影《我是传奇》中的威尔·史密斯、科马克·麦卡锡荣获普利策奖的小说《路》中的一对父子。《我是传奇》的导演弗朗西斯·劳伦斯说,成为地球上最后一个人的想法相当普遍。”

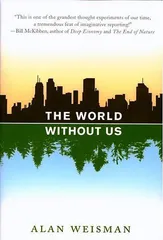

艾伦·韦斯曼在《没有我们的世界》中描述了一个没有人类的地球会是什么样子:植物将摧毁城市和公路,鹿和狼将回到这些地方,森林再度茂密起来。你也许会为地球从人类留下的烂摊子中恢复的能力拍手叫好。没有了我们,大气层迟早能够重新调节自己。

( 玛丽·雪莱

)

( 玛丽·雪莱

)

韦斯曼的作品证明,世界末日有着不可思议的吸引力。世界末日是一大悲剧,但也是一种净化和重生的梦想,梦想清除掉一切不必要和不真实的东西,这样我们就能在废墟上从头再来。在世界末日之后会怎样?世界末日后的地球通常分为两种:一种毫无生气,地球变成一片死气沉沉的沙漠;另一种则生机勃勃,人类的毁灭为新生命营造了空间,大自然愉悦地收复了一个没有人类的地球。但这是一种满足自我需要的谎言。韦斯曼说:“我很惊讶,居然有那么多纽约人对我说:噢,上帝,看到这座城市像那样土崩瓦解真是太有意思了!从某种程度上说,这是人们内心的渴望,他们想说,让我们放弃这一切吧。看看我们的存在制造了怎样一个烂摊子!”

人们渴望文明被推倒重来,就像民众和知识分子曾经渴望第一次和第二次世界大战的发生一样。“人们似乎是为了他们自己的缘故而要求暴力。似乎战争使人们得以从教室、各自的工作和家庭无聊乏味的日常生活中逃脱出来;从空虚、单调、平庸和无意义的资产阶级社会中逃脱出来;从一个变得苍老、冷漠而令人生厌的世界里逃脱出来。一些人感到战争是一次向人类生存的基本根源的回归,是克服个人孤独感的一种途径。有学者指出,海德格尔之所以被法西斯主义迷惑,就因为他深信战争将使欧洲社会获得精神上的新生。它将使光荣、崇高和英雄主义复活;它将赋予生命以一种超乎一切的目的,使国家摆脱邪恶、自私、伪善,净化欧洲的精神污秽和种族的不纯。从这场战争中将诞生出一个更高的文明,它是道德上的再生。”

( 《没有我们的世界》 )

( 《没有我们的世界》 )

文明灭亡的罪责在谁?

美国亚利桑那州东南方的德拉古恩镇,是考古学研究中心“美洲印第安人基金会”所在地。2007年秋,考古学家、文化人类学家及历史学家群集此地,召开一场名为“人类社会的抉择与命运”的研讨会。与会科学家有个共识,就是怀疑贾雷德·戴蒙德写的两本描写文明的畅销书:《大崩坏:社会如何选择失败或成功》及《枪炮、病菌与钢铁:人类社会的命运》。科学家认为,戴蒙德为了建构一套宏大的统一理论,不惜掩饰使文化与众不同的细节。

( 电影《我是传奇》剧照 )

( 电影《我是传奇》剧照 )

波士顿大学考古学家帕特里夏·麦卡纳尼说:“大家都知道,戴蒙德的优点就是简单。只要智能健全就能领会,不必太绞尽脑汁。”

戴蒙德在洛杉矶加大教授地理学,他在《大崩坏》中描述复活岛居民如何为了载运岛上巨大石像等用途,砍光了岛上的棕榈树,而招致灭绝之祸:至于玛雅人,可能也犯了类似的“生态灭绝”错误。

在戴蒙德的书中,人类显然不是由观念和意识形态推动的思考者,而是被其所处环境摆布的卒子,这也引起大家的不满。2007年,美国人类学会在加州圣荷西举行研讨会,就已开始酝酿反弹情绪。部分人类学家认为,《枪炮、病菌与钢铁》为欧洲征服者的过分行径开脱:若非他们的基因驱使他们作恶,也是地理因素作祟。

戴蒙德在《枪炮、病菌与钢铁》的跋中说,人类意志是历史转折的关键枢纽。不过,地理上的偶然因素,如原料和谷物、气候、地处贸易要道,甚至大陆板块的形状等,往往成为主要因素。

《枪炮、病菌与钢铁》探索这些因素对一个社会崛起的贡献;《大崩坏》则尝试解释社会的崩坏。在社会崩溃上,人类的种种作为扮演较为突出的角色。戴蒙德举出一个个例子,描述许多因素,如脆弱的生态体系、气候变迁、强敌环伺,甚至拙劣的决策,如果加在一起,就足以不经意地逼使社会伤害甚至毁灭自己。

在令人难忘的复活岛章节中,他权衡所有数据,使用放射性碳年代测定法、木炭及花粉分析、植物学和考古学调查,得出岛上居民过度滥伐林木导致社会灭绝的结论。

不过,这个意在警世的故事,被一些读者解读为作者怪罪受害者。安默斯特学院人类学家底波拉·格维兹说:“事实上,戴蒙德的说辞是不能怪任何人。不能把穷人的困难处境怪到富人头上。”

美国夏威夷大学考古学家特里·亨特在美洲印第安人基金会的座谈会上提出完全不同的见解。他说,森林消失,罪不在垦伐的人,而在掠食性的波利尼西亚鼠(缅甸小鼠)。欧洲疫病发生前,人类总数一直相当稳定。他说:“戴蒙德放过复杂的生态体系,把所有罪过推到人类及人类的愚蠢与无知上。”

总之,这两本书对美国康涅狄格州哈特福德三一学院人类学家弗雷德里克·埃林顿而言,简直是“左右开弓”。富人富有,因为他们鸿运当头,运来挡不住;穷人贫穷,全属自作孽。

麦卡纳尼认为,对社会崩坏可以有不同的理解。离弃家园也可以是一种有意采取的策略。她指的是玛雅族,他们的遗址已成为观光胜地,但玛雅族后代仍绵延不绝。她回想在贝里斯从事挖掘任务时,一群学童到遗址参观教学,“一位小女孩抬头望着我,她有玛雅人的漂亮脸孔,她问我,玛雅人怎么了?他们为什么死光光?”麦卡纳尼指出,到英格兰巨石阵参观的游客,不会问“英格兰人都怎么了?”

戴蒙德曾感慨,砍下最后一棵树的复活岛民,心中到底在想什么?其实大部分情况下,我们都是明知一些灾难会发生,却仍不去采取预防措施。“我们缺少为灾难的发生做准备的动力。政治家们也许知道存在着危险:一个城市会被洪水淹没,或者气候变化。但是他们还有更加紧迫的需要。他们希望灾难若真的会发生,也要发生在他们离职之后。”另外,那些可能会受灾的人缺乏迫使政府采取措施的力量。遭受卡特里娜飓风袭击最严重的是穷人和黑人,没有人替他们说话。

弗朗西斯·福山说,对可能会发生的灾难不采取防范措施这跟人类认识的本性有关。我们确实能够想象灾难事件的发生,但是这并不意味着我们会想象它们很快就会发生,或者降临在我们头上。美国法学家波斯纳在《灾难:风险和应对》一书中说:“对大多数人来说,巨型灾难不是显得过于遥远,就是显得很不可能,或者远远超出他们的经历,因而超出了理性估计的范围。我们在感情和认知上不具备系统地思考极端事件的条件。我们沉浸于日常生活的平淡,被裹挟在它的短暂性之中,使得预计遥远的可能性和大灾难显得没有意义,甚至可笑。”所以,要想唤起人们对威胁人类文明的灾难保持警惕,就要使人们认识到,自然灾害不仅是发生于自然界的物理事件,还是像政变、衰退、骚乱和宗教运动一样的社会事件。 灭亡想象可能性文明