性,谎言,打字机

作者:娜斯 ( 《赎罪》剧照 )

( 《赎罪》剧照 )

《赎罪》是一部写得相当出色的小说。越是好小说改编电影越难,那些在文学上成功的手法往往并不适用于电影,《赎罪》也如此。因为它是用故事中人物的意识流描写来展开情节,尤其是第一部分,发生在1935年一个炎热的夏日,一个英国乡村富裕家庭正在准备大儿子的归来,故事从小女儿、大女儿、仆人的儿子、母亲等的心理活动描写中展开。弗吉尼亚·伍尔夫的《达洛威夫人》开创了现代小说的意识流叙事方法,而《赎罪》这部小说是多人物多角度的意识流,故事展开得细腻入微,从容不迫,文字精雕细琢,读来耐人寻味。

故事发生于泰利斯家族的乡村住宅。父亲杰克服务于国防部,所以常在伦敦不回乡下的家。母亲艾米丽病病怏怏常常卧床不起。大儿子里昂大学毕业后在伦敦一家银行工作,这天带着一个朋友保罗来家做客。大女儿西西莉亚在剑桥读最后一年,放假回家百无聊赖心事重重。小女儿布莱尼热衷写作,为了欢迎兄长回家创作了一部戏剧,准备让因父母闹离婚而寄居她家的表弟表妹跟她一起出演。还有一个特殊的人物罗比,是泰利斯家前园丁的儿子,自从这个前园丁抛家弃子之后,园丁的妻子就一直为泰利斯家做佣人,其儿子也受到泰利斯家家长杰克的资助,致使园丁的儿子罗比成了西西莉亚在剑桥大学的同学,虽然在那里她一直避免跟他来往。这个夏天他们都放假回家,碰上了感觉更别扭,两人之间肯定要发展些什么,虽然他们自己都还没闹清。这是个奥斯汀小说式的场景,典型的英国故事:乡村庄园中即将发生的围绕情感、阶级地位和社会习俗而产生的情节。但是作为当代作家的伊恩·麦克尤恩承继更多的当然是弗吉尼亚·伍尔夫的现代小说手法,而故事最终也不是奥斯汀式的喜剧,而是一出涉及“强奸”、“监狱”、“战争”等等字眼的悲剧。

这是一部关于爱情和战争的小说,但是同时也是关于语言和文字所能拥有的力量的反省。故事里三个重要人物的想象、叙述和文字对自己和他人的人生产生了巨大影响,一个是罗比写给西西莉亚的信,一个是西西莉亚给战争中的罗比的信,而喜爱写作,最后果然成了著名作家的小女儿布莱尼,更是一生都与讲故事结下不解之缘,无论是她童年所犯下的毁灭了他人生活的错误,还是她试图用文字来赎罪的终生。这部小说不只是简单地讲一个战争背景中的爱情悲剧,同时也是在思考文字与现实的关系,是作家角色的自我反省。伊恩·麦克尤恩的语言非常出色,甚至有人批评他过于炫技,小说的后现代方式也令语言中充满对以往文学作品的指涉,令更有文学素养的读者读出更多的文字肌理。但是同时《赎罪》并不难读,一个个悬念让人欲罢不能,出版之后就受到英美读者的追捧。

这样一部意识流手法的、思考语言力量的、关于讲故事的小说如何转化为影像呢?小说分为三大部分:第一部分发生在泰利斯家的乡村庄园,由多人的内心活动来展开一段故事;第二部分发生在“二战”中的敦刻尔克大撤退的战场,基本上是男主人公罗比的心理活动描写;第三部分发生在“二战”中伦敦的圣托马斯医院,小女儿布莱尼在这里做护士。然后全书有一个尾声,一个重要的、让人对整个故事彻底有新认识的尾声。这种多角度的、故事中套故事的手法,转换为商业电影并不容易。小说家本人说:“当你要根据一部文学作品来制作一部大规模的商业片时,你会遇到许多头痛的事。电影不太能表现得特别好的一件事是意识,而这部小说大部分是关于意识。”该片最初的导演不是现在的乔怀特,而剧本的第一稿是加了独白画外音的线性叙事。原导演因其他安排退出后,乔怀特要求编剧彻底重来,完全根据小说的结构,以段落的方式来表现多重角度。三大部分的影像风格也完全不一样,以表现不同人物心理视角呈现的不同情绪的故事。

而那个时代最能代表写作与文字行为的打字机,自然也被导演充分利用。事实上,影片出现的第一个声音就是打字的声音,第一个镜头就是打字机正在打字——影片的作曲也是根据打字的节奏来发展的音乐。小女孩布莱尼在写一个剧本,这个小女孩是个比张爱玲更自信的写作天才,因为在13岁时她就声称“没有什么事我不能描述”了。不过,事实证明她不懂也无法描述的事还有很多,她正处于青春期,对姐姐有微妙的嫉妒,对姐姐的情人有微妙的好感,对于性有模模糊糊的意识却又一点不了解。她的丰富的想象力和自信终于毁掉了她姐姐和情人的爱情,而她一生都在试图以重构那个现实中无法挽回的故事来赎罪。

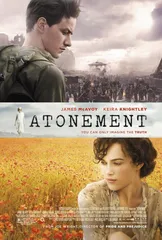

( 《赎罪》海报 )

( 《赎罪》海报 )

打字机作为影像故事的开篇,可以说是再恰当不过。打字机也是罗比与西西莉亚故事发展中一个关键的角色。罗比给西西莉亚写信,他在打字机上打了无数个版本,一个私密版本误入女主角手中,却促成了他与她的坦白相对,但是当这个版本在一系列事件发生下落入公共视野的时候,小女孩的谎言加上上流社会的虚伪道德与阶级意识就促成了悲剧的发生。在私人领域,诚实带来了美好;在公共领域,谎言却受到肯定,并且导致丑恶,这也是作家对当时英国社会道德的一个评注吧!

在影片结尾,晚年的布莱尼对着摄像机镜头说出了关于她的新书的秘密,从打字机到摄像机,仍然在让我们通过叙事媒介来意识到我们所看到的故事是有主观视角的,这也就是所谓后现代的一种方式吧。

无论是小说,还是电影,最好看的都是第一部分,175页写一个下午和晚上,在细微与不动声色中完成了一个心理情节剧,在细节中推向那一夜的戏剧高潮,刻画了一个逝去的时代的社会气氛,也有新意地讲述了一个阴差阳错下的爱情悲剧。但无论是小说还是电影都不满足于此,要把这个故事跟战争的大背景联系起来(很多人都因此联想到了《英国病人》、《冷山》),并且故事中的战争事件是敦刻尔克大撤退,这是英国“二战”史中的一个耻辱性的大伤痕。而多年来,自格林之后,似乎英国作家对于“二战”那段历史都没有什么大作品出现,所以《赎罪》对英国读者来说,便带有了一种史诗性的情感关联——“二战”前那个社会气氛的怀旧感,那个在一切悲剧没有发生之前的夏日的午后多么令人怀恋,罗比意气风发地走在去晚宴的路上,一个走向爱情的青年,仿佛大英帝国的黄昏的光芒都洒在他的身上??而之后却是一个误会,把他带入“二战”,一个英国人集体性的创伤记忆??

第一部分175页的心理描写在电影里压缩到几十分钟,很多细节铺排中还是颇见编剧和导演的功力,蜜蜂的招引、开窗关窗的动作暗示倒叙的开始,富于幻想的13岁女孩,看到骄阳下一个破碎的花瓶,姐姐西西莉亚跳入水池,之后衣不遮体地站在罗比面前,然后是一封错放的信,还有书房中两个纠缠在一起的身体,于是她得出了一个关于罗比是性变态的结论。小说在讲故事的同时,也在让我们思考,我们每个人以为看到的真相,其实有多少是来自我们自己的偏见?我们坚信的真理,其实可能是一个谎言?

第二部分讲的故事就是男主角身临敦刻尔克大撤退。这部分中引人注目的是一段20分钟的摄影机移动跟踪镜头,来表现罗比眼中所见的撤退场景。导演在访谈中说战争场景的拍摄受到了俄国导演伊莱姆·克里莫夫(Elem Klimov)和塔可夫斯基的影响,以及中世纪超现实主义先驱画家鲍希(Hieronymous Bosch,1450?1516年)和法国超现实主义画家伊夫·唐居伊(Yves Tanguy,1900?1955年)风格的启发,试图表现战争的地狱之旅以及超现实主义感觉,勇气可嘉,但是功力终归不够。在一些令人印象深刻的画面之外,并没有真正打动和震撼(据说在中国公映的版本还将删减一些血腥镜头,再次让电影分级的话题变得更为迫切)观众。但是小说在第二部分中关于战争的一段情节本来就很薄弱,反映到电影里,如果剧本不添加些戏剧冲突就更不能抓住观众的心。这种游离感也可以解释为这段战争经历,终归是小说家布莱尼想象中的罗比的战争经历,也许与真实本来就相去甚远。这当然也让我们再次思考讲故事这件事,它跟真实的关系到底是什么呢?

影片的第一部分有一种印象派的色彩,第二部分有鲍希和俄国电影的影响,第三部分在伦敦圣托马斯医院的部分则是文艺复兴绘画式的有序和工整的风格。尾声部分不仅是故事本来有一个意外,而且范尼莎·雷德格雷夫出演老年的布莱尼也是一个绝对惊喜,让你感叹什么叫老戏骨,一个场景,几个镜头,一段话,却完全属于画龙点睛之笔,完全传递出了这个人物的感觉。

总的来说,《赎罪》制作用心、精良,不乏可看之处,但是属于追求大格局却力有不逮,学了很多名家如大卫·里恩、塔可夫斯基等等,但是情节相对有些单薄,美工音乐等形式感很强,但是动人力量上却缺乏点什么,终归有些华而不实之感。也许因为小说太成功,改编者太忠于原著了,而小说更成功是因为小说原著的文字力量很强,能一下子抓住你让你沉浸到故事中去,并且有多重思考,所以还是小说值得看。不过也能理解英国人对这部“英式大片”的态度,虽然欠些火候,但这是一部非常英国感觉的电影,一部关于英国人“二战”记忆的史诗性努力,一部受欢迎的英国当代小说的忠实改编。■ 文学小说战争谎言打字机赎罪