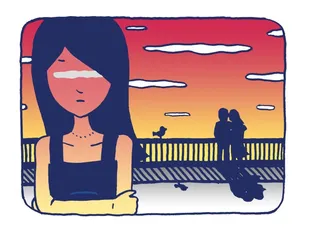

那让人忧伤的是什么?

作者:三联生活周刊文/Benn Li(北京) 图/陈曦

晚餐在泰和草本工坊。我和W。上菜的速度仿佛经过准确计量,一道吃完,刚刚好就来第二个。坐在隔得很远的沙发上,俯身说话。

话题从餐桌说开去。想起大学刚毕业那一年,两个人刚开始住在一起,W还在蒋宅口上班,而我还有3个月才入职。所以呢,白天W上班我玩耍,我每天下午去家附近的法宝超市买菜,回家开始洗菜煮饭,等到W的脚步在楼梯间响起的时候,晚饭刚好上桌。常常做的,无非是西红柿炒鸡蛋,青椒肉丝,泡椒牛肉,还有清炒扁豆。

出于强烈的新鲜感,我维持做饭的时间长达半年,现在想起来真是不可思议,我这么懒的人,原来也曾这么勤快过。我还清洗了租来的房子的油烟机,独自换了洗手间的水管,把客厅坏掉的日光灯拆掉又安上。有一天铁床悄悄坏掉一只腿,我们从床上突然掉在地砖上,面面相觑笑得那么大声,扭头看窗外的大树,被阳台的防盗栏隔成一列一列。

W总说我做的扁豆从来都没有熟过,吃起来总是生菜的味道。许久后我母亲来北京,听闻我做扁豆的方法后大吃一惊,你这样直接炒扁豆很难熟啊,吃生扁豆会中毒的,需要用水先焯一遍才对啊。从那之后,W常常念叨我做的永远不熟的扁豆是多么可怕,说我差点毒死大家云云,完全忘记是谁每天晚上煮饭刷碗。直到今晚我们说起那段日子,我想了半天当时做过的菜,W只说了一句:我只记得你做的扁豆都是生的。

我们的经济很紧张,我规定W必须把每天消费的小票全部带回家来存档,所以每天我都会收到两张地铁票、吃饭的收据还有杂七杂八的票据,很快就积攒了满满整个抽屉,W抱怨说快被我逼疯,每天都想着要把所有经手的票都留下来。我还规定了W每天的花费上限,所以每天早晨W都怀揣着可怜巴巴的20元人民币出门去,走路15分钟到国贸地铁站,坐地铁到安定门下车,然后再走路15分钟到蒋宅口——这些事情,现在想来是多么不可能完成的任务,可是当年我们真的就做过这样的事情。

那时还是夏天。我们吃过晚饭,常常会穿着拖鞋、短裤出门散步,从光华路一直走下去到大望路,转向长安街,又到了三环再转回来。或者从针织路的小胡同穿出去到朝阳路,一路上都是色情发廊暧昧灯光。那时候万达广场还是巨大的在建工地,针织路南北段都是狭窄昏暗的弯长细路,我们曾在雨天踩着肮脏的雨水从胡同跑过,在平房门前买一袋5元钱的沙果。

记得那时候我午餐吃得最多的就是丽华快餐,那时都还没有400打头的电话,订餐号码还是一个普通市话号码。每天中午我都会听到熟悉的敲门声,送餐的小伙子敲门进来,熟练地递给我饭盒和发票,是的,即使是吃丽华快餐,我当时也需要发票记账的!有时白天我会看看CPA的教材,就在小客厅的餐桌上,送餐的人会问我:学生,你要考试了么?清华美院撤回本部之后,这边的宿舍楼就关闭了,我们再也没有在这里见到出入的艺术学生。在经过凉爽的秋天后,我们楼下也贴出了拆迁的通知。我在巷口买馒头的时候看到抄表女工骑车过来,在我跟前跳下来:你家的水费该交啦,再不交这里就都拆啦。

那年冬天我们第一次搬家,从广播电台的南门搬到北门。我坚持不找搬家公司,甚至坚持不打车??现在想来我真是神经病啊??那时候我们就把打包的东西,很多哦,还有很沉的书,就两个人一趟一趟拖着硕大的箱子步行,走到三环之后,从光华桥走到京广桥,然后从京广再走到小庄。我们白天搬,晚上也搬。晚上已经很冷了,我们穿得厚厚的走在三环上,羽绒衣的影子被路灯投到地面,彼此没有说话。那时候财富中心对面横跨三环的过街天桥还没拆除,我们站在天桥上朝着国贸的方向眺望,荧光的海洋。

W今晚吃饭时问我,你觉得,我们还能坦诚面对彼此么。这3年,我们都改变了多少呢,你现在再也不会做小外星人的表情了,你再也没有做过饭,你从来没有洗过衣服。你知道我在想什么吗,还是就像我不知道你在想什么一样。

我也不记得什么时候开始,你不再什么事情都同意我的意见,我们开始争吵。我们的工作都从轻松逐渐变得令人烦躁,我们都换了工作,你从蒋宅口换到了农展馆,接着到了万达广场,你看,万达广场那时候全都是地基,现在已然成了新地标了。我也从财富中心换到了建外SOHO。我们前年底第二次搬家,从光华路到朝阳路到现在的大望路,我相信我们的居所是越来越好了,事实上我们的生活水平也越来越好了,可是我们并没有觉得现在比3年前幸福多少。

其实这就是千万人走过的路啊,我们能有多特别呢。

也许就在我兴高采烈蹲下来用力扭紧厕所水管的那一刻,就在你每天穿戴整齐出门前对我说“Bye”的那一刻,就在我们把电影海报贴满整个房间的那一刻,生活就已经向我们拉开了沉重大幕。3年间,身边有多少朋友在彼此都很年轻的时候结婚生子,又有多少人每次见面都在抱怨至今没有遇到生命中的那个人。

我们得到,我们得不到。我们拒绝,我们被拒绝。我们隐瞒,我们被隐瞒。

不是只有我们这样,这样想,我就不觉得难过。■ 什么忧伤