无始无终的迷宫

作者:钟和晏 无限复制中无限延伸的小宇宙

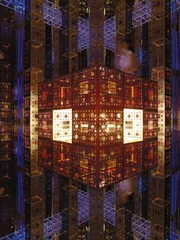

无限复制中无限延伸的小宇宙

图片提供 / Serge Salat

仅仅在走进“动静之光”装置的一瞬间,身体就会有一种失重感。你被包围在一些无穷无尽的彩色立方体柱中间,你看到一些让人目眩神迷的光晕,金色的、红色的、蓝色的、绿色的光线从立方体的无数小孔洞中渗透出来,隐隐约约却又很强烈。像潮水一样的电子音乐,在一阵阵地拍打过来。这是一个完全封闭的小空间,却在无限复制中无限延伸着,它是可见的、具体的、现时的,又是虚空的、抽象的、未来的,好像处在时间和空间之外。

“动静之光”是一个总面积只有200平方米的艺术装置,所有错觉来自作为天花、地板和四周墙壁的镜子,这两种互相垂直的镜子成了捕获人们视线的陷阱。在上海奉贤的一家制作工厂,法国艺术家塞尔日·萨拉(Serge Salat)制作了288块5毫米厚的镜面和一个被分隔成3个小空间的金属结构体,镜面之间的连接面不能超过0.05毫米的误差。走在透明的镜面地板上,有一种战战兢兢的感觉,那些蜂巢铝板构成的柱子好像未来世界的摩天大楼,建造在一望无底的深渊之上。

在这个封闭的空间里,外面世界的任何形象都无法渗透进来,其中唯一的真实物是一辆别克林荫大道(Park Avenue),这也是“动静之光”能够在北京、上海等城市展出的缘由。上海通用汽车别克品牌总监宋丽丽说:“这个装置需要艺术家用科技手段来完成,通过与科技的结合创造作品,这一点与汽车工业一致。”

塞尔日·萨拉在巴黎生活和工作,他也是一位建筑师,曾经与保罗·安德鲁一起工作并参与了上海浦东机场、天津新城市规划等项目。1988年以来,他和另一位艺术家弗朗索瓦·拉贝合作,将录像、计算机、电子艺术、音乐、雕塑和建筑等融合在一起,建造了很多类似“动静之光”这样交织着虚拟现实和分形艺术的多感官空间。这些虚拟世界大多数依靠镜子和分形立方体创造出四维空间,将时间和空间折叠在不同的层面。连续不断的虚构世界和真实的、可触知的明确世界并置在一起,分形立方体在不断对称中,穿越了这个混杂世界的不同薄层。

“永恒的迷宫”是塞尔日·萨拉之前一件装置作品的名字,就像“动静之光”一样,通过无止境的复制和交错,更加复杂、虚幻的图景是由真实的物体和它们的多重反射共同构成的,现实空间被多次折叠了。迷宫的构想其实非常简单,4个不完整的方块一个接一个地套嵌在一起,在镜子中获得完整的形式。折叠改变了维度,就像把一条纸带折叠成一个圆柱体,然后再折成一个圆形环面。平行的镜子能够进行空间的拼贴,变成一个完整的画面。如果说镜子有这种奇怪的力量,那是因为它们就像不可见的第四维度的接连点。

塞尔日·萨拉感兴趣的是现实和非物质世界之间边缘地带

塞尔日·萨拉感兴趣的是现实和非物质世界之间边缘地带

把三维空间投入一个更高的维度中,这是迷宫的空间观念来源,整个空间本身被对折进入第四维度。塞尔日·萨拉甚至相信他的作品中多少包含了量子宇宙学的超空间理论。“永恒的迷宫”是多重世界令人晕眩的交叉,在略过各种可能性之后,出现了关于时间和空间的新样态。

如果人是一个谜,这个谜的本质就是时间。在古典思维中,让人绝望的时间就像一条永不回头的直线,只有二维的现代思想可以在时间中旅行。在尼采的永恒轮回学说中,如果时间的一个瞬间轮回,那么所有的瞬间都将轮回,时间向未来的生成也是它向过往的复归,人类因此不再受自然、时间的制约而达到了永恒。

铝板上看起来很有中国感觉的镂空图案

铝板上看起来很有中国感觉的镂空图案

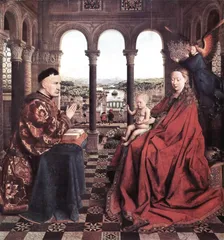

在他的电脑里,塞尔日·萨拉保存着法兰德斯画家凡·艾克(Van Eyck)的《神秘羔羊》或者威尼斯画家保罗·韦内齐亚诺(Paolo Veneziano)的《圣母加冕》,他把这些十四五世纪的宗教画和巴赫的合唱曲视为他的美学原型。他的排列有序的小宇宙像巴赫的复调音乐,每个段落都是一个世界,而且永远不会结束。这些虚浮的、片段的世界也是被装在里面的梦境,对创作者来说,它们和记忆有关,对于拜占庭的长方形大教堂、吴哥窟佛像的神秘微笑或者京都金阁寺屋檐下那些清凉的松树的记忆。

多年前,塞尔日·萨拉曾经写过一本关于日本艺术的书《梦之浮桥》,尤其谈论了日本人称为Ma的概念。它是一种空间和间隔,也是空白和虚空,联系了两个不同的世界。就像茶室里的分隔、两个声音之间的静默,一个戏剧动作在迫近和完成之间的中止,枯山水庭园中两块石头之间的间隔,在界限之间,一种空虚感回荡在禅园的石块之间。从表面看,这种虚空美学是巴赫饱满的音色或者凡·艾克色彩的反命题。但是,这两种秩序和分解、永恒和短暂的美学,其实是同样的目标——在此生和彼世之间建造一座浮桥。■

被置入虚幻空间的别克林荫大道

被置入虚幻空间的别克林荫大道

我想建造一个门槛

三联生活周刊:为什么文艺复兴时期的宗教画会是你的装置艺术的灵感来源?

依靠电子入侵实现的分形艺术

依靠电子入侵实现的分形艺术

塞尔日·萨拉:在那些绘画中总是有两个世界,现实的世界和精神的世界,上帝、天使是在精神世界,他们和芸芸众生之间有一个界限。有时候,圣母在真实的世界,天使则来自另外一个维度,介于两个世界之间的边界是我最感兴趣的。那些绘画也影响了我使用色彩和光源的方式,在宗教画中光都是从内部、从下面来的,你可以看出它们和我作品的关系。我做的这一类装置不太像我们真实的世界,因为我希望建造一个门槛,一个通向另一个世界的入口处。

三联生活周刊:这样的装置和宗教有很大的关系?

凡·艾克的宗教画

凡·艾克的宗教画

塞尔日·萨拉:当然,进入另外一个世界的观念本身就是一个宗教命题,但它不是某种特定的宗教。它是和这样的经验有关的——你离开自己的身体进入另外一个维度空间,进入无限的空间,我试图带领人们走到那个门槛处。我的梦想之一是造一个小礼拜堂,在现实和非物质世界之间。我也看了很多中国的小说,像《红楼梦》这样的小说也一样,人们可以在梦里进入亡人的世界。

三联生活周刊:所以,镜子变成了你能够实现想法的必要材料?

塞尔日·萨拉:对,但其实我对镜子这种材料本身不感兴趣,我感兴趣的是它的几何作用,不是反射,而是它的第四维度功能。

三联生活周刊:你用在铝板上那些镂空图案模式看起来很有中国的感觉?

塞尔日·萨拉:这是我的图案模型,我已经持续地用了18年。它是很中国,事实上它是占卦中的图式,我也是后来才发现这一点的。你可以看出来,图案都是一条线,然后是空洞,然后再有一条线。其实最开始我是从数学角度来考虑的,这是基本的原型。

三联生活周刊:为什么你对两个世界之间的边界这么感兴趣,是你的个人生活中发生了什么事情吗?

塞尔日·萨拉:在我的生活中,有人去世了,大概是1989年初,当时我正在创作一个装置。我觉得受了很大创伤,这种经历让我试图接近时间和空间的尽头。《梦之浮桥》是我20年前的第一本书,那时还没有创作任何作品。我以为我是在写日本艺术,其实我是在写我自己对世界的设想,书里面已经解释了一切。

三联生活周刊:你喜欢谈论古典宗教画和东方古老哲学思想,但是你的作品却给人很现代、很未来主义的感觉,这其中的关系是什么?

塞尔日·萨拉:这确实是很有趣的现象,我也不太清楚其中的答案究竟是什么。我一直缺乏电脑知识,很长时间都不知道怎样使用电脑,所以,电脑不是我的灵感来源。但另一方面,我不能想象30年前人们会做这一类的作品,也许是因为在21世纪你可以使用周围的一切资源,也许,现在一切都在变得越来越虚幻了。 迷宫设计艺术无始无终建筑光影