波伏瓦:走出萨特的阴影

作者:薛巍 波伏瓦与萨特(右)

波伏瓦与萨特(右)

1月9日是波伏瓦百年诞辰纪念。有10多本关于她的书即将出版,还将发行与之配套的电影和DVD。塞纳河上出现了一座以她的名字命名的桥,全球学术界的名流下周将前往巴黎参加学术座谈会。法国一位女部长甚至引用了一句波伏瓦的话印在贺年卡上。

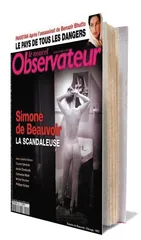

在波伏瓦百年诞辰之际,法国媒体的报道关心的核心问题仍是她那不同寻常的情爱生活。《新观察家》宣称“波伏瓦的复兴”,封面上是一张波伏瓦裸体背对着镜头的照片。《快报》问法国人现在是否终于准备好了挑战这位偶像。《观点》周刊对一本新的传记作品感到很惊讶,该书说萨特“在性问题上冷酷、专制、嫉妒心强”,波伏瓦习惯于“改造、征服她周围的人”。

但学者们希望人们关注波伏瓦的作品,而不只是她的情事。“只关注情欲,我们就会把这样一位卓越的人物变成了凡人。我们干吗要这样做?我们是禁欲主义者吗?我们以为自己高人一等吗?”还有人指出,真正的问题是要让波伏瓦走出萨特的阴影。

绝对自由与情境主义的自由

2004年版的《斯坦福哲学百科全书》说:“有些思想家是一开始就毫无异议地被认定是哲学家,比如柏拉图。有的人其哲学地位永远处于争议中,比如尼采。还有一种思想家,是慢慢得到哲学界承认,波伏瓦就是这样一位逐渐被认可的哲学家。”她在其回忆录的第二部中说自己只是一名作家而非哲学家,称自己是萨特存在主义伦理学的“助产士”,她之于萨特,犹如华生之于福尔摩斯。直到她临终前,在1986年,她还坚持说“从哲学上来说我只是萨特的学生”。

但近年她作为有创见的哲学家的地位还是得到了确认,有些学者拒绝听信波伏瓦自己的说法,他们认为她的这类言论是为了维护萨特的形象而故意抹杀自己的贡献。

美国学者萨莉·肖尔茨说:“尽管波伏瓦伦理学思想的形成很大程度上归功于萨特,但她在很多方面超越了萨特。最显著的是,她的存在主义伦理学要求承认他人的自由。这使得她的思想更加适合社会和政治状况,而不陷入唯我论。”

美国学者萨莉·肖尔茨说:“尽管波伏瓦伦理学思想的形成很大程度上归功于萨特,但她在很多方面超越了萨特。最显著的是,她的存在主义伦理学要求承认他人的自由。这使得她的思想更加适合社会和政治状况,而不陷入唯我论。”

关于波伏瓦思想上的独创性,美国学者玛格丽特·西蒙斯的证据是波伏瓦一些未发表的日记。1927年7月10日,还只是19岁的索邦大学学生的时候,在认识萨特两年之前,波伏瓦写道:“我必须重新构建我的哲学思想,深入考察那些吸引我的问题。这个主题几乎总是自我与他人的对立。”所以,从一开始,她就对他者的问题特别感兴趣。

萨特也不是不在意他者,1946年他在《存在主义是一种人道主义》中说:“对于我的存在,别人是少不了的;对于我能获得的关于自己的任何知识,别人也是同样少不了的。关于我自己的亲切发现同时也揭示了别人的存在;面对着我的自由的是他的自由;他有思想,有意识,而他这样做时,必然会牵涉到我,或者为我,或者反对我。”但他强调:“人是自由的,人就是自由。我们只是孤零零一个人,无法自解。当我说人是被逼得自由的,我的意思就是这样。”在1943年出版的“存在主义宣言”《存在与虚无》中,他认为,无论是金钱、社会风俗还是身体上的局限都限制不了个人的自由,以这些为借口说自己不自由,就是虚假意识、自欺欺人、逃避责任。虽然个人总是会与他人发生冲突,但每个人完全能够自由地做出选择,因而要对自己的决定负全部责任。

萨特对生存和自由的描述是本体论的、非情境主义的,波伏瓦在她所有的著作中都拒斥这种绝对的自由。她指出,快乐或痛苦的情绪既是本体论的,又跟偶然的特定的环境有关。在《模糊的伦理学》中,她用人类心理从童年、青春期一直到成年的发展过程来说明这一点。在《第二性》中,她阐述了女性在历史和政治、社会背景中的处境。由此她指出,萨特所谓的虚假意识在一些环境中是不适用的,绝对自由观会冤枉那些因为环境的原因而没有意识到自己潜在的自由的人,比如儿童,他们一直无忧无虑地生活着,直到青春期才因为意识到自由而发生危机。还有妇女,她们没有自由的选择,不是因为她们拒绝这样做,可能恰恰说明别人成功地限制了她们的自由。

波伏瓦显然对社会可能会限制个人的自由的方式更加敏感,尤其当一个人是另一性、第二性的时候。“偏见、缺少力量、不加置疑地认定该由谁把腊肉带回家、又由谁来烹饪可能会限制一个人的活动和想象力,从而使她无法超越她所处的环境、实现她潜在的自由。”自由不仅会受到敌对世界的限制,也会受到朋友和爱人的限制。波伏瓦对“因为过于喜爱他人以致把自己和他人融为一体从而失去自我”这种情形非常熟悉。

影响波伏娃的不只有萨特,还有她的美国情人。彼得·沃森在《20世纪思想史》中说:“在《第二性》里,阿尔格兰的影响之大就如萨特一样明显。正是这位美国人曾建议她也要回头了解一下生活在歧视性社会中的黑人妇女。他不仅将美国黑人,也将黑人文学著作介绍给她,包括默达尔的《美国难题:黑人问题与现代民主》。最初她想给自己这本书命名为《另一性》,后来是在左岸咖啡馆的一次夜饮中,经博斯特的提议而更名为《第二性》。博斯特是萨特的首席大弟子。”

模糊的伦理学与幸福

贝尔纳·亨利·列维在《萨特的世纪》中说:“《暧昧的道德》是萨特的《道德论》,是萨特不停地宣称要写,却总也没有写出来的作品,她只好替他写了。”波伏瓦这部1947年出版的伦理学著作《The Ethics of Ambiguity》有多个中文译名:《暧昧的道德》、《模棱两可的道德》、《模糊的道德》。惜乎这些词几乎全都是贬义词。

波伏瓦的意思是,追求存在的意义的过程既是自发的、不可阻挡的,又是永无完结的,存在的意义不是固定不变的,它必须不断获得新的意义。另一层含义是,不要以为存在一种绝对的道德观,能够最终解答我们的道德困境、证明我们的行为的合理性——它对我们无法成为意义的来源这种局限是一种危险的安慰,要承认我们的有限性。

具体条件下怎样做才是道德的,对此并没有可以直接、反复使用的指导原则,个体必须自己仔细掂量。美国人的道德观就是简单化的善恶分明的道德观。她在《美国纪行》中写道:“美国的傲慢不在支配的意志,而是遂行善的意志。这真是奇迹,他们居然握有天堂的钥匙!他们坚持世界的秩序,更恐怖的是,如果秩序突遭破坏,便必须予以恢复。美国人感受灰色地带的能力很差,不是因为他们不能,而是这会使他们困扰。接受灰色地带便是接受判断上的暧昧、辩证与犹疑:这种复杂迫使人思考。他们希望以几何学而非智慧来引领生活。几何学是老师教你的,智慧却是自己发现的,而且,唯有前者才能给予良知者所需的确定性。所以,美国人选择相信几何世界。”

这种道德观的缺陷会使他们萌生自欺欺人地消灭邪恶的想法:“美国人拒绝与恶同行,他们不愿承认问题背后因素的复杂性超越了所有道德解决方案。许多理想主义的想法是:只要尽力运用本质健全的制度,邪恶就像残渣,一定可以逐渐扫尽。如果这种乐观主义看起来太简单,他们就制造出人造脓疮,防止感染扩散,将之局部化——苏联,邪恶的化身,需要被消灭,才能重新恢复善的统治。”

理想化、普遍化的道德规范必须和具体的情境相联系,我们总是处于情境之中,和特定的人相联系。我们不仅要承认我们接触的是一般的他者,而且是具体的亲密的他者。运动、电影、漫画都是美国人的消遣,但是他们总是觉得生活很乏味,在波伏瓦看来,这跟他们的道德观有关。

“美国人开放、好客,能够表现温柔、热情、感伤、诚挚的一面,却不知道如何建立深沉的爱与友谊。我认为正因为美国人活在抽象氛围里,金钱的重要性才会如此放恣凸显。他们用钱来衡量一切人类成就,然而事实上,金钱只是真实丰富的一个抽象象征。美国人满足于这个空洞的象征,因为他们无法产生与肯定其他的具体价值。如果美国男人可以赋予自由这项抽象实体一些具体内容,他的生活便会有意义。”

波伏瓦在回忆录第二卷中自信、骄傲地宣称自己是幸福的样板:“快乐是一种比人们想象的还要稀有的一种禀性。那些由于过分悲伤、羞辱、恐惧或是仇恨而毁了自己的早年的人,等他们长大的时候,只能享受那种抽象的愉快,比如金钱、名声、权力及社会地位。在我的一生中,我还没遇到过有谁能像我一样对幸福有如此充分的准备,也没有谁像我一样为获得幸福而百折不挠地奋斗。在我看来,巴黎是世界中心的中心。我身体健康,并且悠闲自得。此外,我遇到一位同行的伴侣,他沿着我的路,怀着比我更大的自信,阔步前进。因此我满怀希望把我的生活变成一种典型,浓缩成世界的一个缩影。” 深度文学波伏瓦萨特思想第二性