汽油降价与成品油定价

作者:三联生活周刊文/谢衡

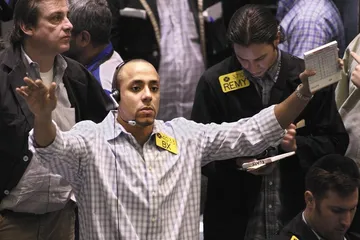

( 受暖冬、取暖用油需求下降等因素影响,国际油价大幅回落 )

市场“证伪”

国际市场上的油价从去年年中就开始下降了。2007年油价跌幅已接近15%,市场氛围明显倾向于看跌。“中长期来看,如果不能升破57.50美元,油价在本月余下时间仍可能进一步走软,跌向50美元大关,本季剩余阶段很可能跌得更低。”巴克莱资本发布的研究报告中说。

行业分析师认为,油价虽然目前已然呈现极度超卖格局,但仍有望下探50美元/桶下方的某个价位。市场只有在交易者认为油价已经见底时才会停止下滑,并非依赖欧佩克宣布什么新的减产计划。

现在的国际油价在20个月来的低位徘徊,但这一次国内油价的下降却没有回到20个月前的水平。

就在此次油价下调的十几天前,中石化通过《人民日报》、新华社对外公布了一组数据:2005年,中石化采购进口原油到岸价平均为50.31美元/桶,而国家规定的成品油出厂价平均为43.98美元/桶。到2006年9月末,虽然国家启动了新的成品油定价机制,并根据新机制两次上调成品油价格,上升幅度为13%,每吨仍亏900元左右。

( 国内各城市油价纷纷下调 )

( 国内各城市油价纷纷下调 )

这位中石化董事会的新闻发言人称:“中国石化炼油企业今年(2006年)仍存在大额亏损。到2006年9月末,中国石化炼油板块的净资产已由2003年末的550亿元减至270亿元,资产负债率由2005年末的60%上升到82%。中国石化33家炼油企业中,已有13家资产负债率接近或超过100%,处于资不抵债的境地。”

到底是现行的定价机制让中石化的炼油企业亏损,还是中石化自己公司的制度让其炼油板块亏损呢?普氏(普氏估价是公认的世界能源市场价格基准)北京首席分析师李美龄在研究报告中就指出,近两年油价高企,国外炼油企业利润大幅上涨,美国炼油企业的利润高达25%左右,而国内炼油企业却在长期巨亏。其中原因,除了成品油定价机制是否市场化之外,最重要的还在于采炼一体化公司内部的结算机制。美国石油巨头采油部门以成本加必要费用的办法计算给同一公司的炼油厂,这就导致炼油利润大幅上升。而我国石油公司的内部结算,即便是本公司成熟油田每桶20美元左右的原油,也以国际原油市场60美元左右的价格向炼油企业收费。

这样的结算方法,中石化、中石油的炼油企业能不亏吗?

也正是由于中石化、中石油是上市公司,公众可以根据公开披露数据算笔账。目前,中石油、中石化两大集团原油年产量过10亿桶,以每桶成本20美元计,与2006年国际原油平均每桶价格60美元左右,形成了40美元左右的差价。按照中石化的原油产量占国内原油产量的20%计,以人民币兑美元7.8汇率计算,将形成约4368亿元人民币的收益。这些收益足以抵消任何成本、价格倒挂等不利因素。而按照中石化新闻发言人所披露的资料,2004~2005两年,中石化原油的进口率为67.6%左右,远远低于80%的估计,所以其成本还要低,收益还要高。

中石化2006年第三季度的财务报告显示,去年前9个月,中石化主营业务利润达到939.67亿元。

就在今年1月5日,国资委特意安排的三大石油公司负责人与国内媒体举行见面会上,中国石油天然气集团公司总经理蒋洁敏说,在国际油价大幅上涨之时,国内成品油价格涨幅受到政府严格限制,虽然国内成品油价格也在不断上调,但与国际市场的差价依然较大。现在,国际油价虽然回落,但即使是上调过的国内成品油价格,依然低于国际市场价格。

事实果真如此吗?在中石化自己去年10月18日的报纸上说,在国际原油价格57.65美元/桶的时候,美国的汽油的零售价格是147美分/加仑,相当于人民币4118元/吨,而当时国内的批发价是6585元/吨,比美国的零售价还高出2467元,幅度达59.9%。

在中国人民大学经济学院与成都市发展改革委员会的迟浩李、颜晓平共同发布的一份研究报告上显示,通过计算,从体现各国石油产业最终提供成品油的成本利润水平或石油产业的生产效率水平的裸价比较看,我国油价除低于法、日外,明显高于美、德、英等国家。从体现各国消费者对成品油消费的负担水平的完税价格比较看,我国的负担水平明显高于美国,但低于其他国家。

中石油谈油价和国际接轨听着尤其别扭,这是一家偏重于上游开采的垄断公司,该公司的原油加工不仅可以自给自足,还可以卖给中石化甚至出口,又凭什么一定要按国际成品油的价格买给中国消费者呢?

就在2007年元旦前夕举行的“广州反走私综合治理25周年”会议上,广州市打私领导小组副组长李治臻透露,广州今年缉获的走私红油(在柴油中添加红色素)船将达到约100艘,且该市的成品油走私活动又有反弹、回潮趋势。

走私分子铤而走险就是因为境内外市场存在巨大差价。据了解,广州的红油走私主要来自香港。香港红油的批发价约为3000元/吨,走私送达价约为5000元/吨,而目前内地0号柴油的价格约为5500元/吨。而根据海关提供的数据又可以看出,从2002年开始,成品油的走私开始愈演愈烈,而正是从2002年开始,国内成品油的价格调高了13次。而此次油价下调,并没有包括柴油价格。

简单的和复杂的问题

外资和民营企业不能进入国内成品油市场的竞争仅仅是因为定价机制吗?2007年1月1日,商务部开始实行《成品油市场管理办法》、《原油市场管理办法》,对外开放国内原油、成品油批发经营权。

商务部在《成品油市场管理办法》中规定,外资公司在中国批发成品油需要具有长期、稳定的成品油供应渠道;有中国企业法人资格,且注册资本不低于3000万元人民币;如申请主体是中国企业法人分支机构的,则其法人应具有成品油批发资格;拥有库容不低于1万立方米的成品油油库;拥有接卸成品油的输送管道、铁路专用线、公路运输车辆或1万吨以上的成品油水运码头等设施。民企也可以经营,但必须通过由政府主导的“听证会”。而且这些办法到目前为止都没有实施细则,所以地方政府就有理由不配合。进口原油名义上可以申请商务部配额,但配额多少是个大问题,同时进口实施必须委托两大集团,两大集团可以“排不出产能”为由轻易拒绝。

所以“发改委”价格监测中心某官员就说了,“我国成品油市场尚未十分成熟,成品油批发市场竞争主体不多,如果现在就完全放开价格,势必形成少数企业垄断控制,联手赚取超额利润”。

就在1月5日的记者招待会上,中国石化股份公司总裁王天普说:“如果我们也像其他国际石油公司可以自己任意制定价格,中国石油和中国石化这几年的利润远不止这些。”这话从一家在国际资本市场上上市的特大公司的总裁嘴里说出来,让人听着颇为困惑——目前中石油、中石化事实上垄断着国内成品油的批发和零售市场,如果让两家公司自行定价,那么获取更多的超额垄断利润是必然的。可国际石油公司是自己任意制定价格吗?在自由市场中,价格从来都是市场制定的。

去年下半年以来,随着油价下降,舆论同时热议的还有新成品油定价机制。普遍流传的所谓“新方案”是国内的成品油定价不再“盯住”纽约、新加坡和鹿特丹三地成品油价,而以布伦特、迪拜和米纳斯三地原油价格为基准,综合国内炼油行业平均成本、行业平均利润后,再确定国内成品油零售价。中石化董事会新闻发言人在答记者问中也证实了这一点,他说:“到2006年9月末,虽然国家启动了新的成品油定价机制,并根据新机制两次上调成品油价格,上升幅度为13%……”

这个所谓新成品油定价机制并不是理顺国内成品油市场价格扭曲的好方法,只会延续国内成品油价格高于国际市场的态势。业内人士就指出,这种办法中炼油行业平均成本、行业平均利润就很难确定。即便能确定,企业也会不断以增加成本为由要求涨价,政府难以对这些理由进行鉴别。同时,中石油和中石化炼厂加工的原油并不是完全来自进口,还有大量的国产原油,以布伦特、迪拜和米纳斯三地的加权价格不能够如实反映我国能源供给状况的价格。此外,即便在国际采购中,我国公司也常使用长期合约的模式,而远期合约模式的交割价格远远低于期货市场上的短期合约价格。

美国在第三次石油危机后就正式放开了成品油价格。当时,该国的石油企业只有两家,垄断程度甚至超过中国。此后,美国政府通过不断增加市场主体,“寡头定价”最终过渡到完全的“市场定价”。而近邻韩国石油价格市场化进程和我国类似,经历了政府定价、与国际市场接轨和价格放开三个阶段。1994年开始,与国际市场价格接轨,先是建立与国际市场原油价格联动机制,然后建立与国际市场成品油价格联动机制。并于1997年开始,石油价格完全市场化。

中国石油定价的根结在哪,并不是一个复杂的问题。复杂的问题是改革定价机制则涉及税收、财政、经济稳定、能源战略等方方面面,宏阔深远。实际上,从1月5日三家石油国企的管理者在记者招待会上的表态也可以看出,当时他们还坚信国内成品油价格不会降。去年年底,国家财政又一次性补贴中石化50亿元。

还是用数字说话可以简单说明一些问题。据统计,2003~2005年,中国石化合计实现利税2747亿元,其中税收1982亿元。中国石化每年缴纳的各种税金约占当年全国财政收入的2%以上,成为国家财政的重要来源之一;其次,公司利润中一部分被用作红利分给了投资者。2004年向股东分红约104亿元,其中流通股股东分得约23.5亿元;2005年向股东分红约112.7亿元,其中流通股股东分得约25.5亿元,其他均为国家股分红。

打破垄断需要引入的外资和民营企业中,是没有国家股分红这一项的。 汽油中国石化成品油定价机制能源油价定价原油成品油石油降价