生活是莎士比亚式的

作者:苌苌

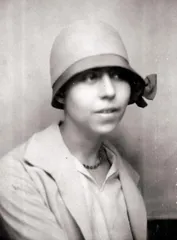

( 年轻时期的伊莱 娜·内米洛夫斯基 )

“生活是莎士比亚式的,是令人激赏的,是悲剧的,怎么能将生活贬低为一种快乐呢?”伊莱娜·内米洛夫斯基(Ir ne N mirovsky)在她迟来的小说《法兰西组曲》中写道。这部写于1941至1942年间的“二战”题材小说,直到60年后才重见天日。当作者的女儿打算将多年来珍藏的母亲的“日记”交给档案馆时,才发现这是一部小说的遗稿。到底,过着什么样生活的一个女性,可以如此冷峻地写下这样的句子呢?作者与小说本身的传奇不亚于小说的内容。

有的人的不幸可能是因为一生中不断做出错误的选择组合而成的,而伊莱娜·内米洛夫斯基却无法选择地在一个错误的时间,生活在错误的地点。1903年,生于基辅的一个大资产阶级家庭,父亲是成功的银行家,度过有家庭教师和黑海假期的童年,除了流利的法语和俄语外,她还能讲其他五六种语言。十几岁经历俄国革命,和家人逃亡法国,父亲接手自己银行在巴黎的分号,青年时代,在无数上流社会舞会和调情中,过了几年好日子,嫁了一个门当户对的丈夫,出了两本小说,得到才华横溢的声誉,生了两个女儿。然后,战争,作为犹太人的她,又一次被所生活的国家抛弃。1940年维希政府向德国投降,出台了限制、逮捕犹太人的一系列法令。1942年7月,伊莱娜·内米洛夫斯基被关进奥斯维辛集中营。

原本计划写5部曲的小说,只来得及完成其中的两部——《六月风暴》和《柔板》,作者预计到不太可能有再修改的机会,结构安排精巧,笔触是决绝的。前一部描绘了一系列的逃亡画面,后一部更像小说,富有战争年代的感情色彩。伊莱娜是个敏感而富有洞察力的作者,对现实不抱任何幻想,在书后所附的写作笔记中,她无助地写道:“这个国家在对我做什么?既然它抛弃了我,且让我们冷冷地看着它,看着它丧失荣誉,丧失生命力。让我们的心肠变硬,让我们等待。”

据说,犹太家庭教育小孩子,父亲把小孩放窗台上,小孩一跳,父亲接住了,二跳,接住了,再跳,不接了,小孩摔疼了,哭着说:“爸爸,你为什么不接我?”父亲说:“谁告诉你,我一定要接着你?”伊莱娜带着一颗绝望的心写自己的“遗稿”,造就了小说真诚和真实的面貌。既不美化犹太人,比如写到他们顽固要强的性格,内心深处对人性的恐惧及逃避,对金钱的在意,以及在“买卖蹩脚货,炒汇,做掮客”方面所表现出来的代代相传的天赋。她刻画了懦弱、麻木不仁的法国人,而在写到德国士兵的时候,也没有忽略个体富有教养和追求美好的本能。小说出版后,迅速为世界文学评论界关注,它卓越的地方,就在于作者作为世界疯狂时期的受害者,面对风雨飘摇的未来,仍然坚定地维护人类文明的价值。

第一部分,《六月风暴》所描述的逃亡画面,就像这名字给人的印象一样,迅速而无常。德国人入侵,大批市民逃离巴黎,茫然而缺乏领导。其中有叫科尔特的作家,错误地依然指望作家名望给他带来特权;随身带着珍爱的瓷器一起逃亡的唯美主义者朗日莱,偷了一对拜托他看车的年轻夫妇的汽油,得以继续剩下的路程;佩里冈家的媳妇在路遇空袭时,庆幸救出3个孩子,钱箱子和家里的猫咪,过了好半天,才发现忘记了公公。这些人,都属于作者熟悉的大资产阶级,她借小说人物露西尔之口说:“人性的复杂、多面、矛盾和突变性,简直就像公理一样,但只有在战时和发生大事件的时候才能显现出来。”最后保持住尊严的却是微不足道的银行雇员米肖一家,一次次被命运抛入绝境,束手无策,但亲情让他们像顽强的小草一般生存下来。作者在写作笔记中提到期望塑造的这家人形象:“他们总是倒霉,但是只有他们才是真正高贵的人。人民大众不会变得更好,也不会变得更坏。”这种说法流露出布尔什维克倾向,书中的一个正面角色伯努瓦也是地下共产党。生活境遇的骤变,作者已经忘记了早年间逃离俄国的理由,心理上有些倾向受压迫阶级的信仰也说不定,马克思和列宁都是犹太人。

( 伊莱娜·内米洛夫斯基

)

( 伊莱娜·内米洛夫斯基

)

将这些画面,与精心挑选的小细节结合,伊莱娜刻画了生动鲜明的战时生活场景。比如在路边默默地愤怒着的被逃亡者抛弃的物件;修女在教堂前采摘花枝,全然忘却世外——像是台风的中心。她写到遇空袭警报的时候,城里所有的灯都灭了,但也有那么几盏灯,“被塞纳河水捉住了,在它的水波里嬉戏。有些人会想,这样的河水会给敌机指明方向,另一些人则认为不可能。实际上,大家什么也不知道”。实际上,另一位作家凯塞尔在战争期间,曾经坐盟军的飞机飞越巴黎上空。他在《那天夜里,我看见了巴黎》描述过所看到的景象:“在一片如同黑丝绒的地方,中间有一条河流闪动着微弱的光辉。这就是塞纳河畔的巴黎的阴影。”

第二部分《柔板》不像第一部分那么打动人,它太像一个来源于生活的小说,而第一部分看上去就是生活本身。中心人物露西尔,丈夫在战争中被俘,一个有教养的说法语的德国军官住进她家,露西尔的婆婆是个没有快乐的狭隘的老妇人,以傲慢的姿态处处与入侵者作对,而露西尔却爱上了德国军官。露西尔无力地反抗着历史潮流,反抗着大众审美,反抗着迫使她“不得不成为国家和政党一部分”的战争。她对德国人的温情,可以看到作者的人道主义立场,浪漫的天性。

伊莱娜处理悲情的手法很独特,她所描述的那种衰败中的华丽比刻意追求惨烈的小说更令人忧伤。“哪些画面值得流传给后代呢?”她在写作笔记中写道,“如果用一个词来谈论悲惨,就要用十个词谈论自私、怯懦、团体和罪恶。一切从来没有如此时髦过!但我真的在呼吸这样的空气。想象这样的场景很容易——对食物的纠缠。”唯独处理爱情题材时,有点陈腔滥调。伊莱娜受托尔斯泰的影响深远,她给第5部曲预先定好的题目就叫《和平》,然而,生活不是小说,对伊莱娜一家来说,是醒不来的噩梦。

伊莱娜被抓进奥斯维辛集中营,一个月后就被杀害了。而她毫不知情的丈夫还不停地给法国政府,甚至德国大使写信,说妻子身体羸弱,请求他们放她出来,让他进去替她劳动。好天真的人啊,集中营又不是干校。维希政府没有放出他的妻子,却把他也抓了进去,到奥斯威辛的当天就送了命。留下两个13岁和5岁的女儿,她们去尼姆投靠养尊处优的外祖母,然而伊莱娜和母亲由来已久的矛盾不亚于战争期间的敌对国,外祖母不给她们开门,说如果父母死了,她们可以进孤儿院。

( 伊莱娜·内米洛夫斯基与女儿合影

)

( 伊莱娜·内米洛夫斯基与女儿合影

)

伊莱娜被抓走之前,给女儿们的托管人写好了遗嘱,上面不仅有可以从家里带出的财产清单,还有两个女儿的饮食禁忌。两个女孩在托管人和修女们的帮助下,带着装有母亲手稿的小手提箱从一个藏身地辗转另一个藏身地,战争结束后,当从集中营回来的幸存者抵达巴黎时,她们每天都去火车站寻找父母,还到接待幸存者的饭店,举着写着她们名字的牌子,有一次,大女儿在街上看到一个长得像母亲的女人,追了她一路。 小说生活巴黎父亲莎士比亚