毛姆的《面纱》

作者:马戎戎

在男女主演爱德华·诺顿和内奥米·瓦茨之外,对电影《面纱》贡献最大的,要数编剧朗·尼斯旺尔。这位曾以《费城故事》获得过奥斯卡最佳编剧提名的资深编剧,这次以《面纱》获得了2006年度“全美影评人协会”评出的最佳改编剧本奖,并将这部影片带入了“全美影评人协会”评出的“2006全美十佳电影”,与《来自硫磺岛的信》、《穿Prada的恶魔》、《父辈的旗帜》和《巴别塔》站在了一起。

《面纱》在国内和美国都是2006年12月29日上映,中国票房微弱到几乎可以忽略不计。这样的阵容都没有拉来相应的票房,很大部分原因出在电影的名字上——《面纱》改编自英国作家毛姆的原著小说《彩色的面纱》,而毛姆给小说的题名又来自雪莱的诗句:“不要掀起活着的人称之为生活的彩色的面纱,虽然上面绘着的是一些不真实的情景,只不过是用漫不经心的色彩的涂布,模拟我们愿意信以为真的一切情形。”显然,要让中国的普罗大众理解《面纱》,首先要普及英国文学,至少要让大家知道毛姆是谁。制片方难道以为中国观众个个都是伍迪·艾伦?要按中国电影票房操盘手的策略,这电影最好改名叫《外遇》、《情人》或者《三角关系》,这样就可以把如下宣传口号用猩红色大号印刷体印在广告牌上:“奥斯卡影帝爱德华·诺顿、《金刚》女主角内奥米·瓦茨激情上演中产阶级外遇。”或者:“发生在中国30年代的《美国丽人》。”

市场和艺术性的平衡当然是每一部电影都要遇到的问题。很多中国人认为电影是导演的艺术,电视剧才是编剧的艺术,这个奇怪的观念不知从哪儿来的。这几年来中国所谓的“大电影”越来越成为物质和技术的过度炫耀,毫无创造力和人文精神,不知道是不是和这种观念有关系。所以你会看到,在中国,每一部失败的大片后都有一个或几个无辜的编剧,睁着天真纯洁的眼睛对媒体说:“和我没关系啊,我都是按照导演的意愿改的。”更过分的可以说:“我只是记录了导演的思想而已。”果真如此,导演找个速记员就行了,干什么要找编剧。

《面纱》完全可以作为改编剧本的现实教科书,朗·尼斯旺尔完全把握了从小说到电影,尤其是合拍电影的分寸和距离。毛姆的原作小说《华丽的面纱》并不是一部令人愉悦的小说,这个生活中一点也不受女人欢迎的口吃病患者又一次展现了他对两性关系又透彻又尖酸的洞见。小说一开场就是“捉奸”场面,偷情男女惊恐地发现卧室的门被人悄悄打开又悄悄合上,男方的第一反应不是羞愧,而是埋怨女方的粗心大意:你老公怎么会这时候回来?老公也表现得完全不像个男人——他没有冲进去捉奸,也没有择日与奸夫进行决斗,想出的解决办法不可谓不狠毒:他要带不忠的太太去正在流行霍乱的中国某偏远地区,让太太在那里得病死掉。这样的小说能流行首先要感谢一门官司:故事发生地香港地区的助理布政司雷恩,称毛姆在小说中恶意中伤他本人,因为小说中的人名、地名乃至事件都和他本人惊人的一致。为了减少麻烦,毛姆不得不将故事发生地改为“清廷”,出版社也只好将书收回重印。一位名作家因为小说涉及名人隐私而重印,这实在是一本畅销书最好的广告。毛姆甚至连天伦之情也没有放过,小说中,不忠的太太没死掉,反而是丈夫染了霍乱死掉。太太写信给英国家人,却迟迟得不到回信——家人不愿意一个寡妇女儿回去给他们增添负担。这么尖刻的小说要变成大众通俗文化所接受当然要改头换面,所以朗·尼斯旺尔对原著精神基本上只保留了前半段,从进入中国的霍乱地区“梅谭府”开始,朗·尼斯旺尔对原著情节基本没有改变,却成功发掘了故事另一面的可能性:妻子和丈夫在近乎与世隔绝的环境下一点点发现了自己对对方的误解,开始找到更合适的沟通方式,重新爱上对方。为此,编剧安排了他们夜晚在无聊中试图接近对方的对话、丈夫带妻子去看自己为防止霍乱做的新装置这些温馨的细节。原著中,妻子怀孕了,丈夫知道这是另一个男人的孩子而表现得相当冷淡。而在电影中,丈夫依然在开始保持了冷淡,却转而非常人性化地默认了孩子的存在,让妻子又内疚又感动。于是最后丈夫染上霍乱死去就成了破镜重圆的夫妻的生离死别,让观众看得泪水涟涟。结局也顺理成章地改变了。原作中,丈夫死后,妻子重回香港,又被情夫诱惑后才彻底认清了自己之前的幼稚而最终成长。朗·尼斯旺尔果断地在电影中删去了这一幕,代之以女主人公单身带着孩子居住在伦敦,在街头偶遇前情夫,果断拒绝了他诱惑性的邀请。一个关于“恶毒的老实人”的故事,就这样变成了一个“真爱永存”的温情脉脉的传奇。

原作中的中国背景是20年代。遥远中国的风土人情和细长眼睛的美女曾是殖民时代英国酒吧、咖啡馆、客厅、闺房的热门话题。直到现在,大多数以中国为背景的电影都没办法摆脱这样的描述中国的两种模式:《末代皇帝》里没落但灿烂的东方童话世界、《大班》里颓靡艳丽的苏丝黄与孱弱的大烟鬼的国度。刻意扭曲的东方风情一直是和中国有关的电影的卖点,从赛珍珠的《大地》到美籍华人罗燕担任制作人和编剧的《庭院里的女人》都没能摆脱这一点。

( 《面纱》剧照 )

( 《面纱》剧照 )

尽管还是安排了吕燕作为中国女子的形象代言,《面纱》里的中国人形象,无论是村民还是军阀,已经非常符合正常人的形象。朗·尼斯旺尔甚至还编撰了黄秋生饰演的国民政府军官和男主角探讨殖民地问题的段落,那段对话是:“我们一直是个独立的国家,可笑的是大部分外国人都拒绝承认这一点。”一个好莱坞编剧能写出这样的电影台词,真是难能可贵。白种人不再是救世主的化身,这一点上,《面纱》超越了《伯爵夫人》,也超越了《庭院里的女人》。

很多年前,一部叫做《泰坦尼克号》的电影上映时,曾经有导演说:“给我1个亿,我也能拍出《泰坦尼克号》。”10年过去了,中国电影的制作费用不要说1个亿,连3个亿都冲破了,可还是没人能拍出一部《泰坦尼克号》。导演们忙着一年一度用琉璃瓦和黄金圣袍、幻想中的团体操式的场面、整齐划一的半球形大波来吸引外国人的注意,没时间去探讨古代中国人到底是怎样的,那个《卧虎藏龙》里征服了西方人的湖水、竹子和内心节制的东方世界到底是怎样构成的。而中国编剧估计是世界上最可怜的编剧,李安说过,国片导演像皇帝,西片导演像总统。总统是要听从议会意见的,皇帝基本都为所欲为。在中国一个个强大导演强大的自我膨胀下,编剧们根本不用去想人物的心理到底是怎样的,故事脉络走向到底怎样才顺乎环境、人情和天理。记者认识的一个编剧用“套演员”来描述他的工作:“最开始的时候要拿剧本给××看,让他觉得自己的戏份最多;然后把他套住以后,另改一版,拿剧本给×××看,让他觉得自己的戏份最多;开拍以后大家一对,都急了,好,这个时候我再改一版。”另外一个大片编剧形容自己的工作过程:“一条长桌,导演坐在这头,我坐在那头。导演抽着烟,沉默了几个小时后冒出一个词:‘无极’,好,我赶快把这个词记下来。几个小时后,又冒出一个词:‘满神’,赶快再把这个词记下来。”这样写出来的电影,就算是拿《雷雨》这样的名著做底子,也没办法看啊。

( 《面纱》剧照 )

( 《面纱》剧照 )

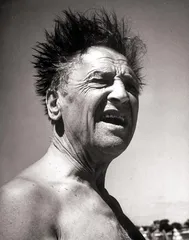

( 毛姆 )

( 毛姆 )

( 《面纱》剧照 ) 编剧毛姆面纱泰坦尼克号电影

( 《面纱》剧照 ) 编剧毛姆面纱泰坦尼克号电影