纪念册(417)

作者:三联生活周刊 1月14日

1月14日

清廷开齐齐哈尔、哈尔滨、满洲里、吉林、宽城子为商埠

1905年,日俄战争后东三省并未摆脱俄国威胁,多国势力却纷至沓来。当年仅哈尔滨一地已有包括美国、德国、日本等33国共16万侨民移居,计有16国在哈建立领事馆(就在清廷将四城开埠的同一天,俄国在哈尔滨今天南岗吉林街18号设立了总领事馆;一个星期后,美国在南岗大直街也设立领事馆)。日本不但在东三省接收了沙俄南满铁路干支各线,同时开始擅自兴筑铁路线上的重要城镇。

据1905年12月22日签订的《中日会议东三省事宜条约》规定,包括辽阳、吉林、哈尔滨、满洲里等16个城市都在条约要求开埠范围内,须“俟日俄两国军队撤退后……中国自行开埠通商”。开埠后的长春商埠地建在旧城区与满铁“附属地”之间,占地400公顷,共建有16条马路和34条街巷。中东铁路的枢纽和修筑中心哈尔滨开埠后则由吉林将军奏准,在1月23日设置滨江厅,隶属哈尔滨关道。到辛亥革命爆发前,清政府所开放的商埠,计达82处,除河南、陕西、山西、贵州外,已遍布全国各省。■

1月13日 清驻藏大臣张荫棠提出

1月13日 清驻藏大臣张荫棠提出

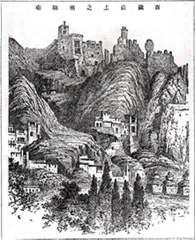

设制“西藏行部大臣”

张荫棠在给清外务部的报告中提出,应当借鉴英国管理印度的方法,设制“西藏行部大臣”。在全藏“下设参赞、副参赞、参议、左右副参议五缺,分理内治、外交、督练、财政、学务、裁判、巡警、农、工、商、矿等局事务”。在人员任用上,“每有番官之地,应设一汉官”。张荫棠在1906年1月被清政府派往印度,与英方商谈修改《拉萨条约》。那时他就看到,“英人经营西藏,已非一日,耗费不下千万,阴谋百出”。英国人乘日俄开战和中国多事之秋,“于是有侵藏之举”。重要举动之一就是利用“班禅与达赖不睦,劝令班禅请英保护,拒绝达赖,以图独立”。张荫棠认为,英人此举“是即日本扶助高丽之故技耳!”“惟整顿西藏,非收政权不可。”清廷基本采纳了张荫棠的建议。■

1月20日 杨度在东京创办《中国新报》

1月20日 杨度在东京创办《中国新报》

《中国新报》是月刊,每期80页、4万字左右,从创办到次年1月12日停刊,共出版9期。作为中国君主立宪派的重要人物,杨度的这本政论性杂志不但有东京版,还出了上海版。1902年和1903年两次留学日本的杨度曾当选中国留日学生总会干事长,与梁启超交往很深,观点多有共同,也曾为梁的《新民丛报》写过文章,却不愿共同合作。创办《中国新报》后,杨度在该刊发表代表他主要思想的《金铁主义》、《请开国会之理由书》、《国会与地方自治》、《中国今世最宜之政体论》等鼓吹君主立宪的文章,“不谈革命,只言宪政”。其中《金铁主义》(金代表经济,铁代表军事)洋洋14万字,连载6期方完。张之洞、袁世凯等人由此以他“精通宪法,才堪大用”,促其赴京入朝做官。《中国新报》因他升迁而停刊。■

1月18日 清政府在保定设立“通国武备学堂”

1月18日 清政府在保定设立“通国武备学堂”

袁世凯在小站练兵时创立的“武备学堂”在1900年遭八国联军焚毁后,清政府于次年下令广设陆军学堂。袁世凯即于1902年在保定东关外创练常备军(新军)并设军政司,很快改为“督练公所”。随后在该地创办“北洋陆军将弁学堂”,1906年袁世凯曾上奏清政府,称拟通过建立武备小学堂、中学堂和大学堂,实现一整套创办新军正规学堂的计划。该计划长远到“合计通筹以十二年为卒业”,以培养“将材”。事实上若从“督练公所”算起,保定军校各类毕业生中有1600多人当上将军。

1906年8月“通国武备学堂”的前身“通国陆军速成学堂”改归清廷练兵处办。按照练兵处颁布的《陆军学堂章程》,陆军大学堂应由练兵处在北京创办。但袁世凯借口大学堂教习“不能不借才异地”(指用外国军官),“在京延订亦多不便”,于是并未经清廷批准,占用“将弁学堂房屋,先行开课”,开办了仿照日本陆军大学学制,却不用大学堂之名的军校,“授以各种高等兵学”,“为造就军官总会之所”。袁世凯开办军校时提请清廷练兵处、兵部“设法筹拨”经费,练兵处、兵部合议结果,只愿“与北洋各分认每年一半经费”,让袁世凯大为恼火,最终迫使朝廷就范。到1907年1月重组成立“通国武备学堂”后,这所名称多变的学校开始逐渐被称为“保定军校”。

虽然“通国武备学堂”实际上一直处于北洋派直接控制中,但由于名义上是朝廷下令创办,于是可以向全国招生。创立之初“通国武备学堂”规定全国各省可考选40人。据说当时浙江省40人的名额多数已被清廷设立的名目繁多的武备学堂与弁目学堂保送入学的学生占去,实际只剩下14个名额,而全省竟然有1000多青年聚集杭州报考,这千人之一就包括蒋介石。他报考该校的直接原因在于保定军校的特殊地位以及和日本的特殊关系,该校每年有大量政府奖学金资助学生留洋。蒋介石希望投考保定军校东渡日本,于是仅在该校上学两年。“通国武备学堂”作为中国近代正规高等军事教育的开始,发端于北洋陆军练兵所,演变为后来著名的保定军官学校。保定军校学生遍及国共两党,许多人成为黄埔军校教官和中国近代史上的重要人物。■ 历史纪念