曲阜记忆

作者:朱文轶

( 孔祥熙(后排右)曾自称为孔子第七十五代孙 )

孔德班无疑是曲阜祭祀孔子最合适的主祭官人选。自1993年恢复祭祀孔子以来,他一直担任这个荣耀职责,而此前,只有孔子嫡系“衍圣公”才能担此大任。这不仅因为在大陆的孔子后人中,孔德班是孔子77代嫡孙“衍圣公”孔德成的第三层近支,在“宗系”上是最接近孔德成的人,还在于他有一个“合适”身份——曲阜市政协副主席。这让孔德班能代表孔氏后人、民间以及官方。甚至还有人说,他和吴道子的孔子画像有几分神似。

2005年这次祭孔的特别之处除最大程度地复原和遵循古代祭祀的形式,还在于它所涉及的范围之广,这场仪式,上海、浙江衢州、云南建水、甘肃武威、香港、台北、韩国汉城、日本足利、美国旧金山、德国科隆等地的孔庙都加入其中。

作为“圣裔”之城的曲阜,一个姓氏、一个家族和一个城市之间的特殊关系,可能在中国历史上无出其右者。

朝圣

1930年,从兰州到曲阜要在济南倒车,火车不是每天都有,很不方便。兰州富商孔庆惠所要经历的麻烦还不止这些。这一年,蒋冯阎的军阀战争让曲阜这一带兵荒马乱,7月份,阎锡山第四军李生达部将蒋介石军十三师卢本棠旅围困在曲阜城内,这场攻守之战在3个炮兵团火力的连番轰打下持续了三天,直到蒋的十一师援军赶至。

( 孔子第七十三代直系传人——孔庆东

)

( 孔子第七十三代直系传人——孔庆东

)

此趟穿越战火之旅对孔庆惠和西北地区的一部分孔氏族人而言,无疑是一次共同的“朝圣”之路。这一年,曲阜“孔氏家族委员会”公开发布了一个通知,要求全国各地的孔家将族谱的人数统计寄到曲阜,这意味着孔家重修族谱计划的第一步。根据孔庆惠对几次曲阜之行的回忆,他在1930年接到了宗族会的一个通知,告诉了他这个修谱计划。在本地孔氏家谱的整理工作完成后,他专门邀请兰州的一位学者进行修改。现在他要把这本按照曲阜规定的体例而完成的家谱送交曲阜。

在分散全国各地的孔家人中,孔子故里曲阜是一个家喻户晓的地名。他们无不把山东省的这个或远或近的古城看成自己的“祖庭”。尽管在他们心目中这个“祖庭”是极其真实的,但没有多少人真正到过这里。孔庆惠显然也无法明白,从来以曲阜孔氏视为正宗并不太认可其他各地孔氏地位的曲阜孔府,为何唯独在这一年破除旧例格外开恩地给了他们外地孔氏家族加入总族谱的机会。

( 秦始皇焚书坑儒时,孔子后代藏书于鲁壁

)

( 秦始皇焚书坑儒时,孔子后代藏书于鲁壁

)

如果孔庆惠做生意曾经到过北京,那他刚刚走进曲阜肯定会为这个城市的布局与京城之相似而惊诧。孔家的三大建筑孔府、孔庙和孔林几乎填满了整个城市的中心,而这个城市的整体面积又如此之小,这就让曲阜看上去多少有些奇怪——说它完全是孔家的城池也不过分。曲阜城内的所有街道无法直通东西或者南北,它们都要绕开孔家,这使得街道相交处多呈“T”字形。1930年,全城有64条街道,全长19494米,其中东西走向的33条,南北走向的29条,同样因为孔府之庞大,曲阜街道的长短宽窄参差不齐,最长的北马道街1425米,最短的文昌祠后街只有63米。由于这个城市公共权力和家族权力的边界一直模糊不清,因此除孔府和一些通往孔家店铺的街道较为整洁外,孔庆惠当时看到的绝大多数街道都颠簸泥泞,天好的时候尘土飞扬。这个家族式城市的格局极为罕见而稳定地延续了几千年,到新中国成立后才被打破。1951年,当地政府辟建了穿过孔府菜园的鼓楼大街北段,10年后,又拆除了东城墙南段,并在曲阜的护城河上建了平桥让五马祠街和东关市场直接相通。

1930年孔家族谱计划启动前,各地的孔氏支谱有很多,但严格说,这些支谱除了记载本支孔氏历史外并不具有“合法性”。只有当它们得到了曲阜的承认,这些族谱上加盖上衍圣公的私人印章和宗族会的印章,政府才会认可它们的主人可以免除徭役和减轻赋税。正式加入族谱于是被各地孔姓视为一件荣耀的大事,而将最终出版的包括自己孔氏分支的族谱取回家乡被称为“请谱”,“请谱”人要向曲阜的孔府捐献2000大洋甚至更多的钱。族谱取回家后要由宗族中的长者负责保管,他们把族谱极为慎重地锁在一个硬木箱子里,放在自家神龛里,很少会拿出来看,看的时候一定要点起油灯,净手、叩头,然后才能打开箱子。

( 2004年9月28日,纪念孔子2555年诞辰祭祀大会在曲阜孔庙举行 )

( 2004年9月28日,纪念孔子2555年诞辰祭祀大会在曲阜孔庙举行 )

孔庆惠代表他的族人“请回”那本正式出版族谱已经是18年后了。他说,1935年,在修谱启动5年后宗族会叫甘肃孔氏派一个代表到曲阜开一个修谱会议。这次集会有来自全国的代表参加。孔庆惠在他的回忆录里遗憾地说,生意上的事使他无法参加这个会。两年后,他到了曲阜,但没能得到族谱。1948年,他又一次来到曲阜,得到了一份族谱并且曲阜宗族会的6位族老请他吃了饭。族谱到达兰州时,孔家有22个头面人物前往欢迎。他们在兰州为孔庆惠大摆宴席,然后拍了很多照片。后来,孔庆惠出版的回忆录中不无骄傲地提到了这次宴会。曲阜解放后,那个由孔氏长者组成的宗族会就被解散了。

孔庆惠是曲阜宗族会解散前最后一个得到新族谱的人,也是能亲自到曲阜“朝圣”的外地孔姓中屈指可数的几位。即使1949年后,他老家的孔姓中有机会到过曲阜的有限得很。一个曾在驻山东省会济南的军队中服役的中年人在1974年当兵期间到过曲阜,不过这次旅行并不愉快,当时正值“文革”后期“批林批孔”运动的高峰,在他的笔记里描述到:曲阜被高音喇叭中政治口号所吞没,大字报铺天盖地,贴满了大街小巷,曲阜最流行的读物之一仍是1966年11月创办的《讨孔战报》,而威仪曲阜的“三孔”也在那个时候被北京师范大学红卫兵头领谭厚兰带的200名红卫兵的声讨打砸中毁于一旦了。

( 相传孔子母亲颜征回家途中生孔子于此洞 )

( 相传孔子母亲颜征回家途中生孔子于此洞 )

孔家的曲阜

1937年版的孔家新族谱包括108卷,9000多页。据说,曲阜的族谱办公室雇了64个人抄写、计算、整理档案和阅读证据。整个工程的资金全部来自各地孔氏的捐助。总共有1704个单卷被分发下去,大多是通过邮局寄的。但是,由于每部族谱撂起来有桌腿高,重达50多磅,邮局拒绝邮寄整本的族谱。这样,就有290本族谱是由接收者的代表扛出去的。孔庆惠带走的这一部由两辆黄包车拉出了曲阜,由几位搬运工搬上了火车,后来又被搬上了一架飞往兰州的客运飞机。

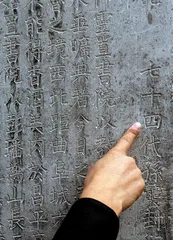

( 曲阜孔庙中的碑石

)

( 曲阜孔庙中的碑石

)

在这本新族谱里,散居外地的孔家人被称为“流寓户”,这是对原有的曲阜孔氏“六十户”的补充。新被承认和记载的“圣裔”们根据地域分为十个分支,每个分支冠以一个地名。十支流寓户是根据他们最初到达的地点命名的。如果在未来的修谱活动中,有新的迁徙到异地的孔姓想要加入这个庞大家族的家谱,那么他必须要能提供出他的家族上溯到曲阜“六十宗户”的证据,证明他的祖先曾属于“六十宗户”之一。

孔家“六十宗户”的历史几乎就是一部曲阜的城市史。根据《孔氏家谱序跋宗图》所载《孔氏姓源》,从公元37年国家开始祭祀孔子,曲阜孔家的一些人逐渐发达起来,但到了189年,他们因战乱而背井离乡。到221年,社会秩序暂时恢复,魏文帝组织人马寻访圣裔,从别处找到了一个孔子后裔,让他主持曲阜圣人的祭祀仪式。以后每一个新王朝建立,朝廷就会下令寻访孔子后裔。正是这种寻访让这个家族的谱系从来没有中断过。更富传奇性的家族故事发生在后唐时期。一个孔家的仆人孔末为了篡夺孔家的财产和地位,杀害了孔家的长辈。真正的孔氏第四十三代独子孔仁玉因为被一名孔家奶妈偷换而得以逃生,几年之后,长大后的孔仁玉向政府报告了孔末的罪行。朝廷重新将孔仁玉立为孔家的家长。于是他就成为“中兴祖”。

( 曲阜孔子博物馆内的仁鼎 )

( 曲阜孔子博物馆内的仁鼎 )

这次大变后,曲阜的孔氏子孙分作“五位”——袭封位、中散位、侍郎位、中舍位、博士位。五十三代兄弟61人中,有后的20人,又称为“二十派”。到“元末明初”,此“二十派”又增为“六十户”,隶属各派。

此外,孔氏中还区分出内院孔和外院孔。前者指的是孔仁玉的后代,后者指的是孔末的后代,又被称为“伪孔”。据说,孔氏后人一直视伪孔如大敌。曲阜1937年版的这一本族谱中就有一篇题为“伪孔辨”的短文,其中有些图式,告诉人们如何区分篡位者孔末和中兴祖孔仁玉的后代。

( 曲阜孔庙大成殿

)

( 曲阜孔庙大成殿

)

曲阜的这“六十宗户”分为“大宗户”和“小宗户”。大宗户是指住在曲阜中心的十二座府第中的人们。最大的宗户中住着衍圣公及其妻妾子女,他们是孔子的嫡裔。其他的府中住着衍圣公最近的族人,他们多是富裕而有学识的。小宗户中住着衍圣公的远房族人,其中大多住在曲阜郊区,是农民,而户名也以他们居住之地来命名,比如曲阜的陶洛户、终吉户、旧县户等。其实他们当中很多人是佃农,耕种国家赐给衍圣公的“祭田”。整个家族中,“大宗户”为圣族之尊,享有“收族”——利用族权对全族进行统治。孔姓佃农则要向衍圣公交租,但被政府免除徭役和兵役。

族权和行政权的分界在曲阜历史上历来是个含混不清的地方。最早的曲阜知县由衍圣公自己兼任,但在税收分配上,孔府所收的租金和政府应收的税金往往出问题,政府每年应收税赋流失不少。明清时期曾几次有官员建议由朝廷任命官员管理曲阜,但因为曲阜孔子后人很多,以至达到在曲阜“无孔不成村”的地步,而孔子的后裔,在尊孔的帝国时代是明确规定,外姓不能管理的。明代曲阜的地方官员改为世职知县,由孔府掌门人保举一人送部充授,领敕赴任。乾隆年间山东巡抚白钟山曾就这个问题上奏说:“曲阜知县向由衍圣公保举,每多瞻顾营私。若其人懦弱,即听挟制;若其人才干,则诸事阻挠。”白钟山还举了衍圣公孔昭焕因为派庙户当差事同邹县知县发生争执一事为他的观点作为佐证。此后,朝廷才将曲阜知县改由流官充任。

而实际上,知县是七品官员,衍圣公是二品官职,尽管帝国政府在赐给衍圣公官方认可、贵族的徽号、丰厚的地产、可观的薪俸、昂贵的赏赐、世袭的佣工,并免去他们的赋税等一系列殊荣的同时也规定,衍圣公不得干预地方事务,但这一规定在实际运行中并不具有实际效力,行政权对曲阜各个阶层的约束仍是形同虚设。1905年,原定由孔林西侧向南直达邹县的津浦铁路,因为孔氏家族的强力反对不得不改道兖州再次证明了这种族权的强大,孔府代表直接上书清廷称铁路“破坏圣脉”、“震动圣墓”。

相比之下,族权对曲阜的控制也要有效得多——修谱则是其中的一个重要手段。曲阜孔姓的名字至今一直严格遵循曲阜宗族会立下的规矩。按此规定,一个大名一般有三个字:第一个字是姓,第二个表示辈分,第三个是自己的名。从1398年到1912年,宗族会要靠皇帝来决定用哪些字表示辈分。原则上,族中的每个男子要按官方规定的这些字来起名;不用此法起名的男孩要被剔除出族谱。到1920年,这一系列字都用完了,宗族会又加上了二十个字。依照孔氏多年的传统,对家谱是“三年一小修,六十年一大修”。修谱的同时也完成清理族众的目的。

修谱时被纳入谱系及死后埋入孔林,是两件极为严肃的大事。如果违反族规,则“生不能入谱,死不能入林”,被开除孔籍,是这个家族最为严厉的惩处。当然,族谱也会被用来当作家族权力争斗的武器。曲阜历史上最为著名的书法家孔继涑,是七十一代衍圣公孔昭焕的叔祖,当年孔昭焕父亲去世后仍然年幼,府务由孔继涑主持。于氏下嫁七十二代衍圣公后,对孔继涑插手府务极为不满,在联络几位族长后,以“房屋越制”、“妄图篡位”的罪名,将他开除出家族。孔继涑死后未能入林,葬在曲阜城西的大柳村前。

同样有一种观点认为,历史上的“孔末”不过是孔氏家族为了进行家族管理而树立的一个假想敌人。在1930年重修家谱前,曲阜六十户之一的林西户户举孔毓楷联名十户孔氏向衍圣公府禀控,孔永年之孙孔继魁就是“伪孔”,假冒行辈,冒充圣裔,报充执事官,希图归入四氏,他们称此人“殊属混乱宗派,可恶已极”。曲阜在解放前对伪孔惩处一直相当严厉。

根据研究者何龄修的考察,1764年,曲阜的孔氏家族共有超过2万的男子,到19世纪中期,这个数字超过了4万。这其中不包括因为各种原因迁居外地的人。曲阜以外的孔家有自己的族谱,事实上却只有极少数被衍圣公认为是合法的。

曲阜以外的孔氏之所以被排除在外,对皇权分配的孔家的权利,如何进行再分配,是皇权的延伸,也是主动权紧紧掌握在孔府手中的权力。从15世纪以来,中央政府就一直依赖衍圣公来决定谁可以作为孔氏家族的成员,从而享有减轻赋税和免除徭役的特权。衍圣公清楚地知道这些特权的重要性和分配它所需要的谨慎。如果把这些特权扩展到更多的孔姓人中,朝廷就会觉得过于繁重了。衍圣公在曲阜以外的孔姓社区中只挑选了一小部分,允许他们享受这些天恩。

1930年,衍圣公主动扩大修谱完全是个意外。孔庆惠兴冲冲地到达曲阜的时刻,曲阜和孔家都正经历着一场前所未有的动荡。只是这个家族所面临的最严重的一次潜在危机,外地孔氏并无从知晓。

危机

1912年,民国建立,衍圣公及其族人所享有的特权和徽号并没有取消。但地方官员和军阀可以不受帝国政策的限制了。到20年代末,他们越来越多地向曲阜的孔家征收财产税和徭役。同时,曲阜衍圣公作为中国最大的土地所有者的地位也遭到了威胁。中央政府为了提升对孔子的崇拜,给予孔家相当丰厚的祭田,分布在5个富裕省份的30多个县。根据1919年的数字,山东的祭田总共有323802亩上等农田,大约合60000英亩。

在上世纪一二十年代,当激进的中国学生和知识分子把孔子的教导和主张当成国家落后的罪魁祸首时,他的公众地位则急剧下跌。曲阜近代最著名的一次事件起源于1905年光绪新政时在曲阜考院旧址上筹建的新式学堂“曲阜官立四氏初级完全师范学堂”,当时的衍圣公孔令贻任总理,孔昭任监督、校长。这后来更名为“曲阜第二师范”的学校吸引了大批穷人的孩子和大批非孔姓的学生前来就读,于是和曲阜另一家贵族私塾学校“四氏学”成了对立面。

20年代,“二师”成为曲阜反封建和“反孔”的一个阵营。1928年,在攻击儒家的热潮当中,“二师”的学生编排了林语堂写的一个剧本《子见南子》讽刺孔子。这引发一个大案,通过新闻媒体引起了全国的注意。在这桩案件里,自由派学者和著名作家纷纷发表意见,争论孔子是否应该被讽刺。鲁迅当时则站在学生一边,写了一组文章来贬斥孔氏宗族会。

这个事件引起了孔氏家族的激烈反对,一封署名“孔氏六十族人”的信就递到了教育部,状告“二师”侮辱他们的祖宗,要求撤换校长。教育部中两派观点争执后的意见是,“二师”演戏不等于侮辱孔子,校长虽未遭查办,但却以另有任用为由而调走,接着教育部下令,对孔子要表示尊崇,各校不许再演《子见南子》。这个官司打了很长时间,曲阜宗族会的一名老族长在争吵中竟昏厥过去,没过多久就病故了。

更大的危机是几个国民党政府高级官员提出要把孔家的“祭田”国有化。这些土地是历代皇帝给的,其收入为曲阜每年的典礼和衍圣公一家的奢侈生活提供了保障。并且,成千上万耕种祭田的孔姓人还可以免税。1929年10月这个计划被公布之后,曲阜家族长老极为恐慌。他们为了不失去这些祭田,将对付反孔学生的精力转而用于反对这项计划,以末代衍圣公孔德成(现居台湾)的名义提出一个孤注一掷的宣言。这项宣言在报纸上发表,它攻击这项动议侵害了私人财产,也威胁到国家的尊孔政策。最后,财政部长孔祥熙介入,他是孔德成的亲戚,蒋介石的连襟。他支持曲阜的孔家,结果这项没收孔家祭田的动议在内阁会议上被否决。但这几次讨论也引发了另外的争议,比如对封建王朝时衍圣公的封号在民国时期是否还应保有。1935年,孔德成屈服于官方与民众的压力,终于放弃了这个头衔。

自由派知识分子频频攻击,高度公开化的官司十分羞辱,祭田国有化的提案也带来经济上的威胁,孔氏宗族会已经窘境连连。为了对付这种困境,他们想出了一个办法,就是那项族谱计划——要在新族谱中收入更多孔氏后人,以壮大孔家的威信,团结全国的孔氏支持曲阜孔家。宗族会是在危机当中决定抛弃旧传统,承认各地孔家的世系宣称的。而他们在这个计划启动前,第一个收入家谱的人物就是对他们有恩的孔祥熙,后者曾在30年代一直有意加入孔氏家谱但迟迟没有得到确认,经过修谱委员会的调查,孔祥熙的祖上能上推至明代,曲阜的一个“纸坊户”,位于“六十宗户”之列,这户后来在明末清初避难到了山西。

孔德成的姐姐孔德懋曾经在回忆录中讲起他们这个一直在中国最有特权的家族,她说,1928年,当她的弟弟还是个孩子的时候,他们的父亲的第一个妻子陶老太太曾经和族中长者讨论,如何使族谱适应形势。1930年10月,将外地孔氏包括进来的决定终于通过,曲阜成立了一个全国孔氏合族修谱办公室,由于孔德成年纪尚幼,族谱编纂计划由族长、年幼的衍圣公的主要助手孔传主持。曲阜孔家前所未有地在报纸上发出通知,各地的“谱馆”也纷纷成立。

曲阜的办公室通过这些谱馆向各地散居的孔氏写信,其中包括条目清晰的要求,告诉人们如何编纂要寄到曲阜的本地族谱记录。有一封信寄到了兰州,经过那里的孔氏宗族会,转交到了孔庆惠手中。

一次传统的寻找

那本艰难地运到了兰州的族谱在1966年被兰州一群由大学生组成的红卫兵焚毁了,一部原本的族谱被保存在哈佛大学的燕京图书馆。

在曲阜有很多保护族谱有民间记载。据说曲阜保存下来的族谱是被主人偷偷藏在了家里的地窖里。这名孔家人在1984年才把它拿了出来,找到曲阜师范大学的孔子文化学院,要以3万元的价钱卖给他们。骆承烈是当时的学院院长,他回忆说:“学院当时没钱,觉得贵,后来想半天,觉得怎么也得买下来,再追上去人已经走了。”“后来应该是山东出版总局买下了它们,在他们1985年出版的《孔子文化大全》上,就刊出了1937年版的全部家谱。”

幸存下的孔氏族谱,成为2005年曲阜市举办全球祭孔典礼的重要史料依据。作为这次祭祀活动总顾问的骆承烈说,还有一本重要的参考书是《中国历代孔庙雅乐》,这本关于祭祀孔子乐舞的书能够提供古代祭祀的更多细节。“作为国家对传统的寻找,我们都希望能在这次祭祀中最大程度地复原和遵循古代祭祀的形式和原貌。”“根据这本族谱,新的重修计划也在2006年开始启动了,与过去修谱不同的是,这次的范围会更大,它也许意味着民族对传统的一次寻找和思考。” 孔子家族儒家衍圣公记忆孔子学堂孔德成孔子曲阜国学祭祀