“打倒孔家店”时代的人物剪影

作者:王恺

( 袁世凯 )

袁世凯的祀孔和康有为的“国教”

如果马叙伦的记载准确,1914年9月28日,是袁世凯的5年大总统生涯中第二次出府邸。袁世凯不是一个经常会出现在公共场合的人,马叙伦的笔记中记载,5年中袁世凯只出过府邸3次,第一次自铁狮子胡同迁入中海;第二次是祀孔,第三次则是1914年12月20日的祀天。

他出行时警跸甚至“严于前代”,所过之处,“陈兵夹道,二卒相北”。人人手中擎着枪,手放在扳机上,远处居民不允许窥看,偷窥者动辄“遭禁斥”。

1914年9月28日这天,袁世凯在一大群侍从护卫下于晨6点半到达孔庙,马叙伦的记载是:当日“唯大成殿上不设兵衙”,差不多是“以枪拟先贤”。

到达孔庙的袁世凯换上了绣有四团花的十二章大礼服,下围赭紫缎裙,头戴平天冠。按照曲阜孔庙的规定,祭祀者所穿服装均依古礼,不得擅自更改,衍圣公穿的祭服,一定是绛紫色,绣团花,有喇叭形宽大的袖口,下身是类似裙子的“裳”。袁世凯当时的祭服就是按古礼,和衍圣公的类似,由北京前门的瑞蚨祥定制。

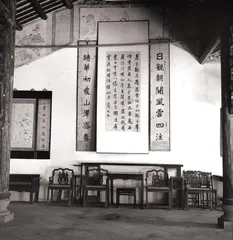

( 民国初年的祭孔活动 )

( 民国初年的祭孔活动 )

当时报纸简单记载了祀孔的场景:队列由侍仪官朱启矜及侍从武官前导行礼,专人“俎豆馨香”,袁世凯本人则三跪九叩。旁观者见他“自始至终,绝无稍懈”,7点半礼毕。与古礼相比,祀孔时间还是推迟了很多,按照旧例,是半夜开始祭祀。

尽管事后研究都把袁世凯“祀孔”当成他复辟之前奏,但很难说这场祀孔源头来自于何方。比袁世凯更早号称孔教“不能须臾离”,关系到“数千年人心风俗”的,是康有为,戊戌变法时期,康有为就把孔子当成“素王”,目的是以儒变法。

( 胡适

)

( 胡适

)

康有为1912年创立了孔教会,订立专门的章程,康任会长,张勋是名誉会长,总部先在北京后迁到曲阜,当时在全国各地都有省分会和支会。哈尔滨收藏家李文和至今收藏有当时的“孔教会会章”:会章正面上部为“至圣先师”,章面大半是孔子的半侧面头像,背面标志着“哈尔滨”和“宣讲孔教会”。康有为一再宣传要把孔教定为“国教”。

历史学家汪荣祖觉得,康有为并非像一般史学家所说的“守旧、顽固”,是他心中一直有“国教”概念在,康有为是较早面对西方的中国人之一,他发现西方强国都有信奉的国教,所以他认为信奉孔教,才能使中国门户光大,他在宣传孔教为国教的同时,还主张“物质救国”,设立国家银行,推广“化、电、汽机”之事——所以康有为心目中的孔教,“和犹太人的犹太教一样,可以使中国国魂不亡”。

( 《三圣图》——中为孔子,左为颜回,右为曾参 )

( 《三圣图》——中为孔子,左为颜回,右为曾参 )

但是,当时新一代知识分子都已经不认同尊孔。以孔教为国教的梦想,民国政府并不赞成,教育部只是批准孔教会立案。1912年底,由袁世凯颁布学校祀孔令,规定孔子生日为“圣节”。

一些外国人这时加入尊孔合唱,1910年,在爱丁堡召开的世界传教大会认定,“归根到底是孔教的教训使中国伟大”。美国的西卫琴博士欲“为孔教会尽力”,专程到中国,他宣称“欧洲将归依于孔子矣”,所以中国万万不可“自弃圣人”。

( 澳门的孔庙 )

( 澳门的孔庙 )

1912年,康有为从海外写信,让弟子陈焕章在上海发起成立孔教会,当时除李提摩太、李佳白、狄考文等传教士成为孔教会的支持者外,溥仪的老师庄士敦听说“外国人可以入孔教会”,也感“不胜庆幸”,马上捐款入会。他说中国人如果不崇敬孔子,“不诵习孔教之奇经伟典”,就会成为“中国人之祸害”。直到1934年,庄士敦买下的苏格兰西部的克雷格尼希湖中的三个小岛的居室里,还堆放着各种孔子的著作。

这些大人物的鼓噪,正中袁世凯下怀,他数次致电康有为,请他到北京主持名教。1913年9月20日,他下令提倡“孔教”:“唯愿全国人民恪守礼法,共济时艰……本大总统痛时局之阽危,怵纪刚之废弛,每念今日大患,尚不在国势,而在人心。苟人心有向善之机,既国本有所安之理。”10月10日,他正式就任大总统的仪式上,孔府的76代衍圣公孔令贻从曲阜来祝贺,带来了孔氏族谱,前代冠服等各种物品。袁世凯表示瞻仰后,就宣布衍圣公和配祀的贤哲后裔享受前代的荣典和祀典,并授予孔令贻一等嘉禾章。

( 北京孔庙

)

( 北京孔庙

)

不久,袁世凯颁布了《褒扬条例》,规定凡是节妇孝行者“可以风世者”,均可请他给予匾额题字,受褒人及其家族愿立牌坊的,“得自为之”。1914年9月23日,袁世凯发布“祭孔令”,恢复了前清的祀孔规定,将“祀孔”升为大祭。袁世凯说自己最担心的是忠孝节义现在已经凤毛麟角,国民把国家托付给他,他就要“拯救社会”,以忠孝节义为立国之精神。“一个国家应该针对国民道德丧亡而担忧”,教育部由此将此命令要悬挂于各学校讲堂,并且上各个课本封面。

袁世凯说他守孝,嗣母、生母和他生活在一起,“只要条件允许,他就晨昏定省,亲伺汤药,直到养老送终”。他有个姐姐未婚而夫死,终身不嫁,袁世凯由此尊敬她,当了总统后,见面请安时也不坐下。他奉行“多子多福”,认为娶妾越多越合理,越有作为的人才妻妾越多。

袁世凯当时提出尊孔,确实使一些人产生迷惑,认为他是一个真正的君子。

事实上,那个时代,社会中很多人仍然把孔子当圣人,袁世凯想用尊孔蛊惑人心。1913年7月的《时报》刊载了江苏师范学校的一份考卷,应考的有300多人,都是中小学生,考卷中要求考生列举崇拜的人物,统计结果为:崇拜孔子者157人,孟子61人,孙文17人,声名显赫,威重一时的袁世凯只有两票。这张报道体现了当时普通民众的思想倾向。袁世凯想用尊孔蛊惑人心,目的还是为了他自己的帝制。

“只手打倒孔家店”? 新旧混合体吴虞

1910年,成都上流社会流传着一个著名的“家庭丑闻”:吴虞被他父亲出首为“不孝”,这在当年是可处以极刑的。时隔多年,小说家李人还对此事印象深刻,他在小说《大波》写道,当时的四川教育总会会长痛心疾首地说,吴虞已经是“豺狼不食”的东西,应该将这个罪人驱逐出教育界,“士林耻与之为伍”。1916年12月3日,吴虞给在编辑《新青年》的陈独秀写信,这也是有坎坷经历的吴虞“冲出四川”,走向全国的开始。

吴虞在信里记载了四川报刊不敢刊登他的“非孔非庄”的文章,1914年,《醒群报》因刊登他的作品而被封。吴虞在陈独秀那里寻找到知音感。因为陈独秀曾经在甲寅杂志上刊登他的《辛亥杂诗》。

在给陈独秀的信中,他写道:自己尚有《家族制度为专制主义之根据论》、《儒家主张阶级制度之害》等文章,将“依次录上”。吴虞于是遇到了陈独秀这个知音,陈独秀立刻回信,管吴虞叫“蜀中名宿”,并叫他“将所写文章全部寄来,分载于《新青年》与《甲寅》,以蒙嘉后学”。于是1917年2月始,以“反孔”为主要符号的吴虞的系列文章开始在《新青年》刊登,一个“反孔偶像”就此诞生。《新青年》连续6期发表吴虞批判儒家、反对孔子的文章,他当时名噪一时,成为和陈独秀齐名的人物。尤其是他读了鲁迅的《狂人日记》后写的《吃人与礼教》一文,使打倒“吃人的礼教”成为当时最流行的口号,影响一批决心冲破礼教的年轻人。

“他像一颗彗星一样出现在当时的中国学界,和现在的‘超女’一样。”研究吴虞的四川学者黄开国开玩笑说。根据搜集吴虞的早年资料,黄开国发现,吴虞与他父亲的矛盾,是促使他反对宗族制,批判孔子的最主要原因——“他的绝大部分文章都是从反对宗族制度出发,来反对儒家学说和孔孟之道”。

“他父亲虽然任富顺县教谕的官职,但品行很不端。”尤其是在吴虞母亲去世后,吴父更没有约束,1893年,吴虞的父亲因为品行不好,被革去官职,他在成都寻花问柳,导致家无宁日。吴虞为了让家庭安宁,给丧妻的父亲娶了妾,结果父亲娶妾后变本加厉,吴虞反而被赶到乡下,成都的房子不再允许他住,并责令了10月份一定要搬出。他和妻子被迫迁居到农村,他给自己1岁的孩子起名叫“阿迁”,在乡下不到一年,阿迁就因生病没有及时治疗而死去。此后,吴虞就把父亲叫“魔鬼”,“他父亲走马灯一样换着娶妾,有的不堪虐待逃跑了,有的和他父亲一起对付吴虞”。

但在当时环境,吴虞还是顶着不孝的重罪,为给自己辩白,他写了“家庭苦趣”,给一些朋友看,结果这件事被当时他一个留学日本的同学知道了,约了四川教育总会一批人,以“扬亲之过”告到官府,官府本来就对吴虞的一些反儒教诗文深恶痛绝,派了几十名兵勇去吴家拿他,并“移文各省逮捕”。

袁世凯的尊孔读经让一贯反孔的吴虞再次受到追究,他后来才知道,有人到行政公署出首他,说他鼓吹“宗教革命,家庭革命,荒谬之至”。要把他严办。

《新青年》刚到成都的时候,发行量只有5份,后来在吴虞文章影响下,在双十节那天,就和另外几本新刊销售了“五千余元”。胡适后来写文章将吴虞称为“只手打倒孔家店的老英雄”,“其实那时候他并不老,也就40岁左右”。当时很多人都推崇吴虞,觉得他不逊色于当时的世上伟人,1921年,吴虞受邀执教于北京大学,主讲中国文学。

《吴虞日记》里详细记载了他刚到北京时受到的欢迎景象,胡适替他的文集作序,说他是“中国思想界的清道夫”。而北平的文化名流马寅初、钱玄同、周作人等人都与之热情结交。仅仅第二次上课,学生就已经有六七十人了,过了两天,教室就容不下百余名学生了,室内都是板凳,吴虞自己都走不过去。结果北大给了他两个大教室,“为国文系向来所无”之盛况。

但这样的盛况仅持续了两个月,学生人数就开始锐减,趋向冷清。黄开国说:“他本身的成就在‘五四’时期已经到了巅峰,所讲内容学生都已经读过,没有新东西,加上他自己日记中记载的‘语言问题’——他的四川话,学生听不懂,冷清局面的出现是很自然的事情。”

吴虞虽盛名在外,但他在北大除了做了一些《荀子》研究外,并没有更多的学术建树,而且,他在北京日益孤独,“他和胡适虽然表面很好,但两人治学方法完全不同,很快就不多来往了。而当年的知音陈独秀积极参加共产党,但是吴虞很不喜欢党派活动,自己有套明哲保身理论”。所以几方面的朋友,都和他渐渐疏远。

此时吴虞在北大最出名的,反而是他的狎妓行为,吴虞对狎妓有一套理论,一是他信奉房中术,二是他总觉得自己已经快50岁了,要及时行乐。狎妓成为吴虞备受攻击的一点,他当年的论战对手在各大报纸上发表他狎妓的故事,也引起北京大学校方的反感。

《吴虞日记》是颇为复杂的混合体,上篇还与顾颉刚谈学问,下篇就是和娇玉、花忆情等名妓争风吃醋的故事,“当时他在北大拿到200大洋一月的工资,还是能供得起挥霍的”。在某种程度上,吴虞走上了自己父亲的老路。他的两个女儿和他关系恶劣,他要和其中一个脱离父女关系,结果女儿“蔑视”他,向胡适等人控告他的“罪状”;另外一个女儿说他“丧心病狂”,要进行“家庭革命”。

1925年7月,吴虞离开北京回四川大学任教,日记中常提及的马幼渔、胡适都没有送行,他独自去车站,和当年来京的盛况相比更显冷清。之后,吴虞基本没有离开四川,晚年的他,一是读佛经度日,二是和川剧花旦来往,当时名花旦陈碧秀就是他捧红的,1949年,他在成都去世。

辜鸿铭的反攻:另一个新旧混合体

当时陈独秀办《新青年》的宗旨是,绝对不刊登反对派的文章,《新青年》以凌厉的攻势将反孔思想宣扬到新派知识分子心中,而打倒孔家店运动早期,几乎没有有力的儒学辩护人,在这种情况下,被牵连进来的辜鸿铭就非常显眼。

生于南洋的辜鸿铭是北京大学的奇人,他经常教学生“洋离骚”或“洋小雅”,其实就是弥尔顿或拜伦的诗。课堂上,他总是骂坏了“春秋大义”的“乱臣贼子”,其中就包括康有为,所以孔教会是他很看不起的组织。他说康有为根本不配尊孔,因为是“康小人”。

《胡适日记》里记载,他有次和辜鸿铭及洋人一起吃饭,辜鸿铭有意凑近他说:“俗话说‘监生拜孔子,孔子吓一跳’。现在我替他添两句,‘孔会拜孔子,孔子要上吊’。这算不算你提倡的白话诗?”说完得意地笑,觉得自己既骂了康有为,也讥讽了胡适。

虽然和康有为的孔教会不相融,但辜鸿铭觉得中国的儒家文化是西方浅薄的物质文明无法比拟的,1915年他出版了英文著作《中国人的精神》,该书出版后一直受到西方各国舆论的重视,1916年,仅德文译本就出了两本。“一战”后,他的名声在欧洲已经如日中天,这本书又有《春秋大义》、《原华》之称,这本书热销的时候,他请自己的书法家朋友写了一叠“春秋大义”的横幅,放在洋人云集的北京饭店出售,5块大洋一个字,结果购买者络绎不绝,大多是慕名而来的洋人。

而托尔斯泰1906年就开始和他通信的故事,更增加了他的传奇性,托尔斯泰和他相谐以“道德淑世”,弘扬中国文化和东方文明。1908年,辜鸿铭把自己翻译的英文儒学经典《大学》、《中庸》送给了托尔斯泰当寿礼。托尔斯泰一生中只和两个中国人有书信来往,他特别称许辜鸿铭,认为他抵制西方物质主义,而他写给辜鸿铭的信,也被他当成自己一生中最有价值的东西。

就是这样一个人,被杜亚泉在1918年的《东方杂志》上大加赞扬,宣言辜鸿铭在西方广受青睐,正好证明了儒教的价值。结果正好撞在《新青年》诸公的枪口上,李大钊和陈独秀都是辜鸿铭的北大同事,李大钊先发表文章,说辜鸿铭在著作中的观点,属于“最无价值之梦话”,而陈独秀也紧接着把辜鸿铭和康有为、张勋等人放在一起,又对辜鸿铭冷嘲热讽。研究辜鸿铭的中国社会科学院的李玉刚觉得,辜鸿铭对这场牵涉他的争论不可能不知道,只是他当时做了壁上观。

但是不久机会来了,辜鸿铭和胡适同时被邀请在上海的英文报纸《密勒氏评论报》上介绍中国的新文学运动,作为正反两方,辜鸿铭不同意文言文是死文字,在他看来,胡适所使用的白话文,是“庸俗而粗鄙”的,就像胡本人所说的那种美国社会下层才说的归国留学生英语一样,是庸俗的。他觉得白话文和文言文的区别,就是莎士比亚的英语和当下的庸俗英语的区别。他文章的标题就叫《反对中国文学革命》,接着又说儒学是中国的根本文明。

其实,辜鸿铭从来没有把胡适放在眼里,他觉得自己是留学生前辈,看见胡适在北大的哲学课受欢迎,他路过其讲课的教室时,大声宣布:胡只能操美国中下层的口语,根本不懂德文和拉丁文的胡适怎么能教西方哲学?

《密勒氏评论报》的评论,没有引起国内新文化阵营的重视,在陈独秀他们看来,辜鸿铭只是一个“时代逆子”。但是,他于1898年就翻译好了《论语》,1906年翻译了《中庸》,后来又翻译了《大学》和《孟子》,林语堂一再推崇他的翻译之妙,觉得他没有把更多的中文经典翻译成英文真是莫大遗憾。也因此,辜鸿铭成为当时了解中国经典的西方人都很熟悉的名字。

1920年到德国留学的沈来秋回忆,到德国的第一年,出乎他意料的是,辜鸿铭的名字流传于世界各阶层人群中,德国人觉得,可以代表东方文化的就两个人,辜鸿铭和印度的泰戈尔。

若干年后,张爱玲的小说《五四遗事》给“打倒孔家店”做了另一个滑稽的结尾,这部据说是以当年的反孔代表人物汪静之为原型的小说里写道,当年反对礼教,追求恋爱自由的青年诗人,在不知不觉的环境压力下,又成了妻妾成群的旧派文人。

1900年后的北京孔庙

孔庙里立着的刻有元明清三代进士的大石碑并不是按照年代编号的,要找到一个人的名字也许很难。但在这里工作了一辈子的研究馆员袁世贵还是很明确地说:康有为的名字不在上面。“有人说看见他中进士的卷子了,但是他的名字确实不在石碑上。”按照惯例,清朝所有的进士名字都会刻在碑上的。

一心想确立孔教的国教地位的康有为来过没有?按道理,他应该在前清时代来过。“当年每个上京会试的举子都会来孔庙拜祭先师,朝拜结束后,会在明朝的一口井里取水,据说用这井水磨的墨浓而香,那水喝了就头脑清醒。后来乾隆把井改名为砚水湖。”至少“公车上书”的那年,康有为应该来过这里。但没有准确记载,只能存疑。

清帝退位后,孔庙基本上处于完全封闭状态,“只有官家能来,一般平民百姓是不许来的”。但是有两次,孔庙恢复了前清的辉煌景象,“一次是黎元洪当选大总统后,来孔庙叙职。一次就是更著名的袁世凯祀孔”。

按现在的资料,黎元洪来的那次甚至比袁世凯都要声势浩大。以往前清的皇帝登基后都会来孔庙的西院,在辟雍里讲学,然后都会留下题匾。黎元洪就是按清朝仪式来讲学的,之后留下了题匾,上写“道洽大同”,他的匾被挂在正中央,把清代各个帝王的匾都挪开了。

而袁世凯则按照清大祭的规格祀孔,没有留下任何字迹。

1949年后,孔庙成为北京戏校所在地,常年不对外开放。袁世贵那时还是个学生,对“先师”好奇,常来这里看看,发现孔庙左边是故宫式的红墙黄瓦,右边是清砖灰瓦,他当时不明白,为什么左右建筑相似,但所用东西完全不同。

1966年8月23日,酷暑,北京戏校学生把老舍拉到这里来批斗,当时红卫兵们一边毒打老舍等人,一边焚烧戏服,尘土、烟雾满天飞。之后北京戏校搬离了这里,孔庙成为北京文物管理处所在地。孔庙再次关上大门。“可能大家都是搞文物的,所以这里的建筑物和文物都没破坏,被封闭起来,还留下了很多东西,到现在为止,北京孔庙的祭器和礼器,包括康熙朝的乐器都保存完好,也是全国文物最丰富的孔庙。”

“文革”中,这里曾成为北京主要的抄家物资存放地点。当时在这里工作的袁世贵看见那些名家字画、家具,甚至金银散落各处,结果发生了好几起监守自盗的事情。

“文革”后,孔庙作为首都博物馆开放,不久前首都博物馆迁走,现在孔庙和国子监刚刚大修完毕,重新作为文物古迹开放。 历史中国近代史胡适马克思主义辛亥革命陈独秀辜鸿铭袁世凯北洋军阀儒家剪影清朝历史孔子人物时代新青年康有为国学五四运动