时髦的普通人,普通的时髦人

作者:三联生活周刊文 / 林鹤

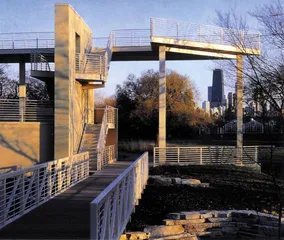

( 佩吉·诺特巴尔 特自然博物馆临水 的西立面

)

( 佩吉·诺特巴尔 特自然博物馆临水 的西立面

)

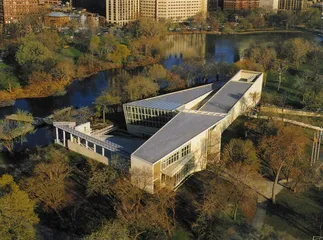

后工业化时代里,要想提升一个城市的建筑水准,最好用的一招就是兴建博物馆。芝加哥市的林肯公园里有一大片绿水畔的树丛,在百多年前曾是一片自然的沙丘,而今也仍是城市核心区里的绿肺。要在全然柔和的自然景致中加进人工的设计,虽然建筑师不肯取乡土建筑或有机建筑的融合外观,而是用了抽象纯粹的几何形象,终归在心里构思着的时候,方案的胚芽照样是始于对原初地貌的隐喻性描摹。

首先看这个“佩吉·诺特巴尔特自然博物馆”的平面生成模式,除曲意呼应着西边的一枕清流以外,在整体上还触目地彰显出一种被人为地四下里撕掳扯碎的动态。据说,以不规则的角度切进建筑并继续延伸的几条斜线,表面上看是穿插在博物馆内外的不同交通空间,事实上那些轨迹恰好是林肯公园以前被无数漫步者锲而不舍地踩出来的林间小路。原本有间小小的公园管理小屋立在这些小路的交汇口上,正是今天博物馆选定的地段位置。如果说,我们在设计城市公共建筑时,经常需要挖掘各个不同地段上的历史遗迹,做出尊重城市原有脉络的姿态同时也得启发凭空创作的思路,那么,在林肯公园里借用小径为着力点的做法则未免太穿凿了些,有点像是没事找事。这一手法在上世纪90年代的许多设计方案里其实早就算是熟脸儿了,但更多的成功示例都以城市尺度上的大地标、大节点、重要道路为依据,比如说利伯斯金设计的柏林犹太人纪念馆。不过话又说回来,只就那些实地走进公园、走进博物馆的本地居民而言,这些琐碎的“历史渊源”或许却是他们的切身体会中最为着实的一层,虽然外人漠然不觉什么,倒刚好是识者最感亲切的一根旧纬线呢。

对应着歪斜得很理直气壮的平面布局,建筑的体型好像也就可以理直气壮地跟着支棱八叉了。总建筑面积不到7000平方米的博物馆大略分作三层,占地轮廓基本呈西、南、东三边组成的三角形,无论从哪一边看它的立面,都由白色的混凝土和整片的玻璃幕交错着,挤出破裂冲撞的断片式体块来。其中,最大的一段裂隙是由公园现在还留着的空地走到水边去的一条老路变成的,它故意用了与室内其他部分不同的地面材质,以碎石片铺砌出的粗糙质感区别于通常地带的溜光水滑,强调着这条路在建筑里面那种外来客的身份,特意引诱人们横穿过建筑的半腰,直接冲着岸的方向去了。尽管就实际功用而言,它引出了楼里相当重要的主门厅,可是无论是看旁边建筑墙面的引导动势,还是看材料质地的暗示意图,这里都构不成一个稳定的停留空间,空占下了好大的面积也没有用,好端端被派做了透明的建筑裂隙,显然在主人的心目中,停留在既不亲近自然又无展示功能的地点纯属浪费时间,他比你观众还心急呢。抓住了这个裂隙的机会,建筑师更在面水的一侧放大出了一个半敞的院落,搭起了坐看夕阳的舒畅平台。不止如此,紧挨在平台边上的建筑实体里也精心安排下了一段特殊的功能,好让设计师有理由进一步把玩造型手段,来拉断这长溜溜的西立面。侧院的南边,是一间通高的超级玻璃温室,它从对角线上紧靠着门厅,在整个博物馆里是最明快也最漂亮的一段,不仅因为用白色钢架支撑起来的剔透外壳明朗轻盈,更因为这里面的展览内容。除了植物和叠石、溪流以外,屋里的主人其实是——蝴蝶。模仿自然生境的蝴蝶繁育场里共有250多种世界各地不同的蝴蝶品种,为这座总体显得十分生硬的建筑点染上了轻舞飞扬的柔软。整块玻璃形体的位置相对朝北,将强烈的日照缓冲了一下,调和出屋里的宜人温度。与此相仿佛,馆内另有一处空间专门模仿自然的湿地环境,培育着水边的动植物种类,包括水蝎子和食肉类植物这么可怕的东西。佩吉·诺特巴尔特自然博物馆的主家是芝加哥市的科学学会,预设的展览目标是要强调展现出自然环境与人工环境之间的相互依存关系,因此首先一条,地段上现有的丰盛林木和自然地形都要力求保全。以此为起点,对自然环境的保全和养护也成了博物馆内的一大教育主题。两层净空的大展厅专门考虑是给孩子们用的,倒是对他们的父母不怎么照顾,孩子们可以在展厅里攀上爬下、呼啸狂奔,从游戏中学会如何善待天生天然的动植物。单看这一点就能知道,这家自然博物馆和弗兰克·盖里在西班牙设计的古根海姆博物馆所走的立馆路线大相径庭,它更重视本地的普通市民,并不以招徕全球观光客为首要目标。这大概就能向我们解释了,为什么在选择建筑师时并未追猎国际明星,只动用了芝加哥本地的Perkins & Will事务所。

同样是为了突出“自然”的主题,这个建筑里还做成了一些实际功用不太明显的角落,如果一定要给这些地方分配些个功效,那它就很像是阿加莎的马普尔小姐最会喜欢的地方:需要用到望远镜的观鸟台。从二层的一段室外露台处开始,在别处都显得很粗壮的建筑忽然秀气起来,延伸出细长的一溜儿挑台,隐藏在树枝之间,也以近在身边的水面作为最强烈的磁极方位。观鸟用的旱桥以它白色的细线栏杆和支撑立柱为建筑装点出了细致的节律,却也只不过是顺手功夫,通身照样还是生硬的工业化味道。它设在建筑最南头,毗邻着公园里原有的低缓坡地和较密的层林,隔水相望处还有另一片比较舒展的成熟林地。两岸都没有很明显的小径穿越,因此是博物馆周边相对更为宁静的天地,该是不会把鸟群惊飞的吧。其实按理说位于博物馆东面的公园林地有着更广阔的视域,本该更有看头,可这段观鸟的小天地却是生怕回避不及杂人杂音的滋扰,宁可背转了身子,靠着博物馆厚实的东翼,躲好了不做声了。自然博物馆设在室外的机巧尚不止此,它还在屋顶设计上花费了很多精神,而且这是追加的设置,比建筑主体的建设进度推迟了些许。馆方在不到50米长的屋顶上铺设了一层最深处达半米厚的泥土,额外添出来的荷载是每平方米200公斤左右,于是新造出了一片“高台地貌”,遍生绿意,站在观鸟的旱桥上看去,让本来生硬的建筑柔和了不少。何况这片屋顶不仅赏心悦目,还是又一处让孩子们接触自然亲自动手参与的好场地——每一片草叶子都指望着是由哪个孩子的小手种活的呢。在屋顶上种草,这是很多人在盖房子时会灵机一动却懒得着手落实的举措,因为它对承重和防止渗漏等等技术都有复杂的要求,如果不是自然博物馆的话,大概谁也难下如此不怕麻烦的决心啊。这家博物馆既然肯大费周章地为孩子们设想,也就主动和芝加哥的学校系统往来密切,竟会勾得有些老师干脆就把学校的自然课搬到这里来上。

说起来佩吉·诺特巴尔特自然博物馆在馆设内容的各种安排上想得颇为周到,室内功能分布得疏落有度,时而紧密时而松弛的空间开阖都经过仔细调配;它的建筑外形算得上是苦心经营,配齐了当前建筑圈子里的时髦指征;更何况它也曾用心倾听地段上本来的地形故事,不能说它是个见招拆招的应付活计。尽管如此,打动人的却仍是这家博物馆对活动内容的设想,而不是建筑师抢眼的创新才华。看着这座建筑,让我想起在密斯的玻璃别墅亮相之后,世界各地的建筑师对它的效仿蔚为风气,却终究是“学我者死”而已,没有谁因此成就了另一件杰作。走过半个多世纪,现在流行的“国际风格”随之换了一副嘴脸,等大家日后更加富裕而技术熟练了的话,大概就连盖里那一路的流线型设计也能指望着遍地开花了。这才是建筑的真正格局真正面目,先有大师的方案石破天惊,然后还要靠无数职业建筑师把新设计因素逐步揉进我们日常的建筑环境里去,变成平实的生活脉络。其实大多数走进建筑大门的人,能做好这类工作已经很不错了。

( 顶在西南角上的 观鸟旱桥局部

)

( 顶在西南角上的 观鸟旱桥局部

)

( 主门厅边上的超 级温室是整个建筑 里最明朗的部分

)

( 主门厅边上的超 级温室是整个建筑 里最明朗的部分

)

( 城市中心难能可 贵的绿色天地里, 这家博物馆的建筑 十分触目

) 博物馆自然博物馆普通时髦建筑普通人

( 城市中心难能可 贵的绿色天地里, 这家博物馆的建筑 十分触目

) 博物馆自然博物馆普通时髦建筑普通人