图灵和他的科学小传

作者:苗千 1951年,图灵(右)和他的两位同事在“费伦蒂马克一号”(Ferranti Mark I)计算机前工作

1951年,图灵(右)和他的两位同事在“费伦蒂马克一号”(Ferranti Mark I)计算机前工作

世界上只有一个艾伦·图灵(Alan Turing),但即使在他逝世60多年之后,图灵的形象仍然显得扑朔迷离。他可能是20世纪最著名的同性恋者,他一生的奋斗目标就是因为少年时期恋人的逝世而产生的,他最终悲剧性的自杀也与他的同性恋身份有关;在英雄辈出的第二次世界大战中,他从事了一项最机密又最为至关重要的工作,这份工作被公开之后更为图灵增添了一份神秘色彩;即使在图灵逝世之后,他的科学贡献也极少被人提起。20世纪50年代,在反映英国计算机发展史的权威著作《比思考更快》一书中,没有提到图灵的任何实质性贡献,在其中他只是《数字计算机的游戏应用》这一章的作者,与人合作开发过一个跳棋程序。但是在20世纪下半叶,图灵的科学声誉开始与日俱增,作为一个科学家的图灵同样使人迷惑:他著作不多,很多论文甚至没有发表,他被引用次数最多的三篇论文分属三个不同的研究领域(生物学,计算机科学,人工智能),他究竟是如何做出了这样的科学成就?总结图灵一生的科学经历,这正是本文的目的。

艾伦·图灵已经成为人类科学和思想史上标志性的人物之一。在相对短暂的一生中,这位出生于20世纪初、历经了两次人类世界大战的自然思想家,研究领域从理论性的数学基础和逻辑学直至参与设计建造了世界上最早的电子计算机之一,他还被公认为是人工智能(Artificial Intelligence)领域的开创者之一。这位独特的人物之所以对于多个研究领域都有深刻的理解和研究,并且做出了诸多开创性的贡献,与他身处的独特时代密不可分。

20世纪上半叶,是人类对自然界的认识发生革命性变化,同时科技发展也最为迅速的一个时期,在这几十年里人类快速进入了电子时代,开启了量子力学和相对论的研究,对于数学基础和逻辑学的研究也更加深入,这都为随后计算机科学以及人工智能领域的研究打下了坚实的基础,而两次惨烈的世界大战更是催生了各种新技术和新机器。

身处这个特殊时代的图灵,由于其个人经历和对于各个研究领域的敏锐直觉,把很多看上去并不相关的学科结合了起来,在当时这对于开启计算机科学和人工智能研究是必不可少的条件。图灵不仅是一个承上启下的节点式的人物,他在不同研究领域中与科学家相互交流,在智力上的相互激励,也极大地促进了当时数学、逻辑学、生物学、计算机科学和人工智能等多个领域的进展。可以说唯有在20世纪上半叶这样独特的时代,才可能产生出图灵这样独特而深刻的自然思想家,如果没有图灵,人类今天的计算机科学和人工智能研究可能会完全不同。

图灵最广为人知的经历就是在第二次世界大战期间为英国军方服务,在富有传奇色彩的布莱切利公园(Bletchley Park)破解了德军的“谜码”Enigma,被认为帮助盟军“提早2到4年”结束了第二次世界大战,这段历史随着后来英国军方机密文件公之于众使得当时已经逝世的图灵迅速成为一个家喻户晓的传奇式人物。这其实只是图灵科学生涯的一个片段而已,他把数理逻辑作为应用数学的一个分支,赋之以工程和物理的概念,开创出崭新的学科,图灵几乎成为计算机科学和人工智能的代名词。在这个领域内,“图灵机”(Turing Machine)、“通用图灵机”(Universal Turing Machine)、“图灵测试”(Turing Test)等专业词语均以他命名,计算机协会(ACM)在1966年设立的计算机科学领域的最高奖,亦被命名为“图灵奖”(Turing Award)。

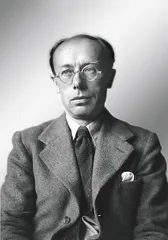

剑桥大学数学家、图灵的师长和朋友马克斯·纽曼

剑桥大学数学家、图灵的师长和朋友马克斯·纽曼

图灵很早就展现了他杰出的数学才华,剑桥大学,普林斯顿大学,布莱切利公园和曼彻斯特大学,这些都成为图灵展现其丰富创造力的舞台。无论是在哪个领域,图灵的研究都有着鲜明的时代烙印。当我们回顾图灵一生的科学成就,很难把他归为某一类确定学科的研究者,只能大致依照时间顺序回顾他的科学贡献,回顾他的时代。

图灵机:因爱而生

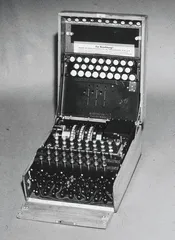

德军的恩尼格玛(Enigma)密码机

德军的恩尼格玛(Enigma)密码机

纵观图灵的科学生涯,无论在任何一个时期,无论他当时专注于哪一个领域的研究,都始终围绕着建设一台他理念中的“图灵机”的理想,而这个理想的产生,要追溯到图灵少年时代的失落。1928年,图灵进入谢伯恩中学(Sixth Form of Sherborne School)学习,主修数学和自然科学。在科学课堂上,他遇见对他一生影响最大的一个人,克里斯托弗·莫科姆(Christopher Morcom)——一个同样优秀并且对于科学充满热忱的学生,他给予图灵智力上的陪伴,并且激发了图灵对于科学的热情,图灵也与他产生了深厚的感情。1929年12月,图灵与莫科姆一同去剑桥大学参加入学考试,莫科姆赢得了剑桥大学三一学院(Trinity College)的奖学金。但是在1930年2月,还没有进入大学学习的莫科姆忽然因病去世,初恋情人的去世成为图灵一生最大的痛苦和他进行科学研究最持久的动力,少年的突然死亡也让他陷入了一生持久的思考,物质和意识之间的关系是什么?是否可能重建一个人的思想?当人死亡之后,人的灵魂(思想)是否会被释放出来?带着这样的问题,随后在1930年的入学考试中,图灵赢得了剑桥大学国王学院的奖学金,从1931年10月起,图灵成为剑桥大学的一名本科生,学习数学。

当时剑桥大学的数学教育主要分为“理论数学”和“应用数学”两大类,大学里的教师们更愿意鼓励学生们选择研究理论数学,后来图灵在剑桥的老师、图灵逝世后记录过图灵研究生涯的数学家马克斯·纽曼(Max Newman)认为,图灵在内心深处是一个非常重视数学应用性的数学家,但是图灵似乎从未在意过理论数学与应用数学之间的区别,他有关数学的论文也大多是介于理论数学和应用数学领域之间。

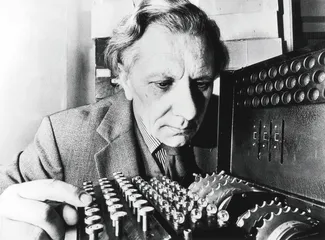

1979年,英国博物馆管理员对馆藏“二战”时期使用的恩尼格玛密码机进行检查

1979年,英国博物馆管理员对馆藏“二战”时期使用的恩尼格玛密码机进行检查

图灵在大学时人类的科学发展已经进入了一个新的时期。詹姆斯·麦克斯韦(James Maxwell)在19世纪60年代提出了电磁场方程,首次把电、磁、光统一到了一个方程组中,这奠定了人类在20世纪进入电子时代的基础,随后在第一次世界大战中,电子技术的水平因为受到战争的刺激而突飞猛进。爱因斯坦在1916年已经发表了广义相对论,首次用几何语言描述引力现象,这个革命性的理论在20世纪上半叶虽然还没有得到广泛的认可,但是此前爱因斯坦在“奇迹年”——1905年提出的狭义相对论以及光电效应理论已经吸引了全世界的关注。光电效应理论不仅为爱因斯坦赢得了诺贝尔物理奖,也开启了量子力学时代,人类开始探索微观世界。这些最新科学成就都成为图灵在中学和大学时代热衷阅读的材料,也是图灵进行研究的时代背景。

物质和意识之间的关系是什么?是否还可能感受到或是重建已经死去的爱人的意识?对于这个问题的持续思考使图灵首先热衷于研究当时最流行的量子力学理论和相对论。量子力学主要描述人类在当时刚刚认识到的微观世界,这个世界的规则与描述宏观世界的经典力学完全不同。因此量子力学的奠基人尼尔斯·玻尔(Niels Bohr)曾说:“没有人真正理解量子力学。”可能正是因为如此,这激发了图灵的强烈兴趣,认为量子力学与人类意识的本质有关,学习量子力学,就可以理解物质和意识的关系(人类意识与微观量子系统之间的关系至今仍然是一个极端热门的研究课题)。他阅读了亚瑟·爱丁顿(Arthur Eddington)爵士在1928年出版的名著《物质世界的本质》(The Nature of the Physical World),希望可以解决物质与意识之谜,但是他并没有从中找到自己想要的答案;与此同时他也热衷于阅读爱因斯坦、约翰·冯·诺依曼(John von Neumann)和罗素(Bertrand Russell)的著作,在1932年,时年20岁的图灵在国王学院读到了冯·诺依曼的论文《量子力学的逻辑基础》(Logical Foundation of Quantum Mechanics),这给了他很大的启发,他当时高兴地给他妈妈写信说这本书“吸引人,里面的数学也不难懂”。这为他日后的数学和逻辑学研究奠定了基础,也成为他和另一位世界公认的计算机科学的创始人之一——冯·诺依曼在智力上的首次相遇。

1945年,英国皇家空军学员在培训站学习摩斯码

1945年,英国皇家空军学员在培训站学习摩斯码

不仅是在电子技术和物理学领域,在20世纪早期,人类在数学领域的研究同样突飞猛进,这是推动现代电子计算机出现的最重要的原因。在1928年,完美主义者、追求数学完备性的德国哥廷根著名数学家大卫·希尔伯特(David Hilbert)在国际数学家大会上,根据他在1900年提出的23个问题,针对数理逻辑的基础又引申出了三个问题:1.数学是完备的吗?2.数学是相容的吗?3.数学是可判定的吗?〔又称为判定问题(Entscheidingsproblem),人类的归纳推理是否都可以总结为某种计算?〕这三个问题吸引了全世界数学家和逻辑学家的兴趣。数学家、逻辑学家和哲学家库尔特·哥德尔(Kurt Gödel)在1931年解答了希尔伯特的前两个问题,但是第三个问题还没有被解答。国王学院的数学老师马克斯·纽曼在1935年把这个问题介绍给了图灵,图灵当时深深地被这个问题所吸引,开始尝试着解决决定问题。

在1935年,图灵大学毕业之后,他通过一篇讨论中心极限定理(Central Limit Theorems)的论文,通过了当时包括著名经济学家约翰·凯恩斯(John Keynes)在内的国王学院委员会的评审,成为国王学院的青年院士(Junior Fellow),留在剑桥大学国王学院进行研究工作。1936年,作为国王学院的青年院士期间,在哥德尔工作的基础之上,图灵撰写了他一生最为著名的一篇论文《论可计算数和决定问题》On Computable Numbers and the Entscheidingsproblem,这篇论文是针对希尔伯特提出的第三个数学问题做出的回应,图灵利用理论上的一种“计算机器”(Computing Machine)的设想出色地解决了这个问题,对于希尔伯特的决定问题做出了否定的回答。实际上,在论文中图灵只用了较小的篇幅讨论希尔伯特的问题,而用了大部分的篇幅讨论可以进行逻辑和数学计算的通用计算机器。图灵在解决决定问题的过程中,对于“计算”进行精细的分析,他发现了设计一种通用的计算机器的可能。图灵首次定义了“通用图灵机”的概念——一种根据某个算法可以开展任何运算来解决希尔伯特的数学问题的通用机器,这种计算机器可以对磁带上的数学符号进行读写,从而执行某种算法。图灵通过设计这样一种机器来定义一个系统,用来验证某个“陈述”(Statement)是否可以被证明。不仅如此,图灵还在论文中大胆定义了人类的“意识状态”(State of Mind),这相当于把人类大脑的思考活动等同于一个算法,一个存储程序的通用计算机器处于某种状态,就相当于人的大脑处于某一个特定的状态。这种机器在结构上超出了此前人们所设计的各类帮助人们进行计算的机器,成为现代计算机的理论模型。不仅如此,在图灵1936年发表的这篇具有划时代意义的论文中,作为探讨图灵机理论的副产品,图灵还开创了一个研究领域——“Computation Theory”(计算理论)或称为“computability”(可计算性),这是一门研究数字计算机能力与极限的学科。

通用图灵机概念的提出,为“有效方法”(Effective Method)提供了明确的定义,这成为当代存储程序电子计算机的前身。图灵意识到,人们不可能为了某个特定的逻辑程序就建造一个特定的机器,因此,在通用图灵机的基础上,针对每一个问题而特殊设计的“图灵机”就成为“通用图灵机”中的程序,这就使得一个机器(通用图灵机)具有通用性,机器有能力自己操作它接受到的指令,这也正是后来计算机产业发展的方向(实际上图灵机和通用图灵机的概念类似于现代计算机科学中软件和硬件的概念)。图灵在当时也认识到了电子机器在速度和可靠性上的巨大潜力,从此时就开始探索利用电子设备建立一个电子计算机的可能性。

图灵在1936年的论文成为计算机理论和可计算性理论(Computability Theory)的基础,它把物质世界与图灵的数学逻辑世界连接起来,但是图灵还有着更为伟大的目标:建立一个大脑。这反映了他对于电子计算机和人脑关系的认识,他认为人的意识是可以被模拟的。在一开始,他更关心图灵机能做什么而非不能做什么。当一个图灵机面对一个问题,应当如何模仿人类的大脑,遵循何种方法解决问题,这种“模仿”始终贯穿于图灵的研究,在最开始图灵机中用于存储程序的“磁条”(Tape)上的小方块,图灵认为就是起源于小孩子练习本上的小方块,它们在功能上也有相似之处,一个图灵机应该类似于人类儿童的头脑,不仅如此,机器的各种动作也是在极大可能地模仿人类的动作。机器状态的有限性也是人脑状态和记忆能力有限的反映。总之,图灵想要通过电子技术建立起一个大脑。

图灵的正常研究被第二次世界大战的爆发打断了。从1939年开始,图灵结束了在国王学院的青年院士生活,进入布莱切利公园全力破解德军的Enigma(恩尼格码)密码,这也给了图灵一个极佳的机会,让他把构想中的通用图灵机转化为真正的数字计算机。每一个研究计算机历史或是理论的人都一定听说过图灵机,但是,无论一个人对于图灵机的理解有多么深刻,他都无法依样制造出一个真正的计算机来,图灵从未说明图灵机由什么组成,它只是一个用来进行计算的数学模型,而不是一个真正计算机的蓝图。后来真正建造出的计算机由真空管、电子管,或是其他器件作为最基础、最底层的单位,而后构成不同的逻辑门,再进一步组合成为具有不同功能的单位,图灵当时对此并不了解。正是因为如此,当图灵提出了“图灵机”概念时,受到了很多批评,批评者认为要真正建立这样的一个机器,依照当时的技术能力,可能需要堆满伦敦的皇家阿尔伯特音乐厅。

全职为军方工作之后,图灵得到了充足的资金和各方面的支持,他在几周时间内建立了一个电磁计算机“Bombes”,这还算不上是一个图灵机,但是一段代码经过一个已经设定好的算法的计算之后产生出翻译过后的文字,这显然已经符合了图灵机的理念。

在第二次世界大战期间,对于弹道计算和破解密码的需求催生了通用型计算机的诞生。1943年,在图灵的帮助下,布莱切利公园的工程师汤米·弗劳尔斯(Tommy Flowers)设计了一台叫作“Colossus”的巨型机器用于解码,在当时的战争条件下很快被获准建造,并且得到了充裕的资金。Colossus算是一台真正的通用图灵机,美国也相应地建造了电子数值积分计算机ENIAC(Electronic Numerical Integrator And Computer)。在这个基础之上,1944年,约翰·莫奇利(John Mauchly)、普雷斯波·艾克特(Presper Eckert)和冯·诺依曼共同设计了一款可以存储程序的电子计算机——离散变量自动电子计算机EDVAC(Electronic Discrete Variable Automatic Computer),这个计算机的结构至今仍然影响着计算机行业。同在1944年,霍华德·艾肯(Howard H.Aiken)在哈佛大学与IBM公司共同建造了Mark I电动计算机。

在布莱切利公园工作时,图灵在一个团体中工作,能够得到最新的资料和最新设备,这对于图灵来说,实际上是一个极好的工作环境。他显然仍然没有忘记关于利用机器模拟人类智能的想法,他在布莱切利公园和同事聊天时就谈到过,利用机器来下国际象棋的可能性,而实际上,他利用计算机全力破解德军的Enigma密码,也相当于在与人对弈,他的对手就是德国逻辑学家吉斯贝特·哈森耶格尔(Gisbert Hasenjaeger),并且最终取得了胜利。从后来图灵传记《艾伦·图灵:如谜的解谜者》的作者安德鲁·霍奇斯(Andrew Hodges)1983年的记录来看,图灵很可能就是在1941年开始认为计算机的功能实际上可以涵盖人类智力的全部范围,甚至包括其中“不可计算”的范畴。

在图灵一生的研究工作中,除了战争时期在布莱切利公园的几年里他在一个团体中工作,可以与同事进行讨论,并且得到各种支持,之外的大部分时间图灵都是一个人进行孤独的探索。1945年图灵转到了英国国家物理实验室(NPL)工作,随后在1948年10月搬到曼彻斯特,加入设在曼彻斯特大学的皇家学会计算实验室(Royal Computing Laboratory),参与开发第一代电子计算机,图灵主要负责计算机的软件设计。

人造大脑:机器能够思考吗?

图灵1936年解决希尔伯特决定问题的论文发表之后,在当时并没有引起人们太多的关注。一方面哥德尔在解决了希尔伯特的前两个问题之后,人们对此兴趣已经不大;另一方面,就在图灵发表论文前不久,美国普林斯顿大学的逻辑学家阿隆佐·丘奇(Alonzo Church)教授已经率先发表了一篇论文,利用λ演算(Lambda Calculus)方法解决了希尔伯特的第三个问题。虽然后来人们普遍认为两人的证明方法殊途同归,甚至可以把两篇论文合并,而且图灵的论文更具有开创性,但是在当时并没有太多人注意这篇开创了人类现代计算机科学的论文。在这种情况下,图灵在国王学院的导师马克斯·纽曼推荐图灵去普林斯顿大学师从阿隆佐·丘奇,进行博士研究。

从1936年9月开始,因为马克斯·纽曼推荐,图灵开始在普林斯顿大学跟随博士生导师阿隆佐·丘奇进行博士研究。在普林斯顿的研究期间,他并没有延续在剑桥刚刚开始的图灵机研究,而是相反地进行了不可计算的逻辑研究(Logic of the Uncomputable),这显示在普林斯顿时期,图灵研究的重点从人的意识遵守一定的规则(可以计算)转移到了人的意识不遵守一定的规则(不可计算)。人的意识,人脑的工作原理,到底是否可以计算?图灵的一生始终受到这个问题的困扰。图灵只用了一年多时间就完成了他的博士论文。很显然,在当时图灵承认人脑有“直觉”(Intuition)的能力,能够在未经计算的情况下进行判断,这显然超越了图灵机的能力范围。图灵认为,每一个数学家都有“直觉”,但是当他们需要证明一个数学定理时,他们思想的每一步都必须被严格地列出,在当时图灵并不认为大脑中的直觉是一个物理过程。图灵在1938年7月获得普林斯顿大学的博士学位,他的博士论文《基于序数的逻辑系统》(Systems of Logic Based on Ordinals)后来被普林斯顿大学认为可能是该校历史上最著名的两篇博士论文之一〔另外一篇则是约翰·纳什的博士论文《非合作博弈》(Non-cooperative Games)〕。

“二战”期间,几名德军士兵在野外用密码机解读军中传递的信息

“二战”期间,几名德军士兵在野外用密码机解读军中传递的信息

在普林斯顿期间,图灵发展出了一个“预言机”(Oracle Machine)模型,这种同样存在于理论上的机器并不是完全的机械化,而它也恰恰反映出了此前图灵机的局限性。预言机要比现在所有的电子计算机都更加强大。图灵定义的预言机,相当于一个图灵机再外加上一个功能,用作操作“不可计算”(Uncomputable)的步骤。图灵强调,预言机是用来探索不能通过机械过程实现的领域的机器。实际上,预言机可以被看作一个数学工具,探索数学的不可计算性,它开创了数学逻辑领域的一个新分支。

图灵在1936年的论文吸引了当时也在普林斯顿高等教育研究院工作的冯·诺依曼的注意,他很早就阅读了这篇论文,并且敏锐地意识到了这篇论文的开创性,这篇论文激发了冯·诺依曼进行计算机领域研究的兴趣。有研究两人关系的评论者认为正是图灵的论文启发了冯·诺依曼对于计算机科学的热情,因此图灵甚至可以称得上是计算机科学的“祖父”。也是因为对于图灵的注意,冯·诺依曼在图灵博士毕业之后给他开出了年薪1500美元的条件,希望他能够留在普林斯顿作为他的研究助手,但是图灵拒绝了这个机会,在普林斯顿短暂任职之后,图灵在1938年回到了战争阴影笼罩之下的欧洲,回到了剑桥大学国王学院。作为一名逻辑学家和数论学家,他加入了哲学家路德维希·维特根斯坦(Ludwig Wittgenstein)当时在剑桥开设的课程《数学原理》,并且积极地参与讨论,他与维特根斯坦就数学的基础问题发生了相当激烈的争执,可惜当时他们之间的对话并没有被记录下来。也是从这一年开始,他着手开发一个真正可以用于计算的图灵机。在同一年,图灵申请了剑桥大学的讲师职位,但是没有成功,尽管现在图灵已经成为剑桥最伟大的形象之一,实际上他从未被剑桥大学聘用(他在剑桥的身份是剑桥国王学院的青年院士)。

从1938年开始,图灵就一直为人脑的“直觉”所迷惑,作为一个数学家,他必须相信人脑存在“直觉”,也就是一种不经过思考直接抵达答案的过程。这种过程是超越计算和逻辑的,因此计算机无法进行模拟。正因为如此,图灵重新试图从量子力学中寻求答案。量子力学中存在着描述一个量子系统的波函数(Wave Function),一个量子系统的测量结果是由波函数的塌缩(Collapse)造成的,在本质上由概率决定,具有不可预测性,因此也就不可计算。图灵对此感到深深的迷惑,他不清楚人脑产生的意识中,尤其是“直觉”,是否涉及量子过程,但是图灵从未尝试过进行量子计算的研究(实际上人类对于量子计算的研究在20世纪后期才开始,在当时图灵很可能还没有进行量子计算研究的条件)。

图灵很少记录自己的思想,因此人们很难确定他的思想是从何时起发生了变化。在1944年,图灵就曾经对自己的助手唐纳德·贝利(Donald Bayley)说,他准备“建设一个大脑”;在曼彻斯特工作时,他已经完全相信计算机可以通过电子器件进行“思考”。到了1945年,图灵开始相信人脑的一切活动都可以模拟为数学活动,他摆脱了对于量子力学的迷惑以及对于人脑中“直觉”和“创造力”的迷惑,这个如此具有创造力的数学家拒绝承认人类思维的不可预测性。他认为,人脑的“直觉”和“创造力”都是来源于平时的学习过程,都是计算过程,因此也就都可以通过计算机模拟。为了建设一个大脑,图灵放弃了对于量子力学的探索,他甚至拒绝承认人脑中有“直觉”存在。对此,牛津大学的数学家罗杰·彭罗斯(Roger Penrose)爵士显然不能同意,在他1989年出版的名著《皇帝新脑》中,他认为现有的物理定律并不能解释人类的意识现象,人类需要新物理学对此进行解释,而作为一种算法确定的系统,一个电子计算机无论如何都不可能产生智能。

在1950年,图灵仍然继续自己在数学逻辑领域的研究,同时,在科学哲学家迈克尔·波拉尼(Michael Polanyi)的鼓励下,他在一本哲学杂志《意识》(Mind)上发表了自己另外一篇具有开创性的论文《计算机器与智能》(Computing Machinery and Intelligence),从哲学层面探讨意识的本质以及人工智能。就是在这篇论文中,图灵提出了后来被称为“图灵测试”的著名的“模仿游戏”(Imitation Game),图灵希望用“模仿游戏”来回答机器能否“思考”的问题。

没有人怀疑如今的电子计算机可以进行逻辑计算的能力,但是一台机器能否进行“思考”,仍然是一个始终处于争论中的问题——起码人们需要对于“思考”的精确定义。机器能够思考吗?什么是机器?什么是思考?为了回答这几个问题,图灵在1950年的论文中提出了他的“模仿游戏”,这也就是图灵测试的由来,这个概念比图灵机的概念迟到了14年,也反映出图灵对于人类意识本质的思考的变化。实际上,图灵测试与图灵机的关系密不可分,“模仿游戏”只是图灵机的一部分,他认为人类目前的智力水平可以由一个编程的计算机所模拟。

一个由电子器件组成的机器,是否能够真的模拟人脑的一切活动?图灵始终被这个问题所缠绕。但人们并不清楚究竟是从什么时候开始,图灵认为在理论上图灵机的运算可以真正地进行“思考”,并非只是执行某种确定的方法,处于某种确定的状态,人们也并不清楚从何时开始图灵认为计算机的工作可以完全地展现出人类的智力和创造力。图灵对于量子系统的波函数塌缩的看法也发生了改变,他开始试图寻求一种方法可以对波函数的塌缩进行计算,这样一个量子系统就成为可以计算和可预测的,在这个基础上人脑的一切过程也就都可以计算和预测。波函数的塌缩过程至今都是量子力学中最核心、也最令人迷惑的问题,用来描述一个量子系统状态的波函数,在被“测量”的情况下,会迅速地发生塌缩,波函数不复存在,只会给测量者返回一个确定的测量结果,而测量结果也是由概率所决定的。这个过程究竟如何发生?是否需要时间?是否可以计算?至今仍然是物理学家们所探索的最重要的课题,而在人类大脑的活动过程中,尤其是“直觉”现象,是否也和量子力学中波函数的塌缩有关?如果波函数的塌缩过程可以被计算,是否可以说明人类大脑的直觉过程也可以被计算?图灵和彭罗斯爵士两个人都敏锐地认识到,理解量子态的“塌缩过程”是计算机能否真正模拟人脑的工作状态,能否让机器赢得“模仿游戏”,通过图灵测试的关键,但是这两个人却向着完全相反的方向努力。

从1948年开始,图灵就相信机器可以实现人类智慧。图灵甚至声称,机器所展示的智慧绝不仅限于具有严格限制的科学领域(还有可能涉及文学和艺术领域),“图灵测试”正是基于这个观点提出的公平测试。图灵测试通过文字进行,让一个充满疑心的讯问者分别与一个计算机和一个真实的人交流,交流一段时间之后由讯问者来判断与之交流的对象究竟是人还是一个计算机。也就是说,交流对象的物理构成并不重要,如果一个计算机能够完成这个“模仿游戏”,成功地让讯问者认定它是一个真实的人,就说明这个计算机能够“思考”。“模仿游戏”的设定说明图灵希望区分人类的“智慧”,以及人类其他的感受以及活动等方面。但是如何能够在这两者之间画出一条分明的界限?图灵对此并未说明,这也为他招致了很多批评。图灵机和图灵测试可以看作图灵追求人类灵魂不朽的两个尝试,图灵机是机器以计算的形式来描述人类的行为,而图灵测试则是人类对于计算机功能的一个评价标准。

在《计算机器与智能》一文中,图灵认为,根据当时曼彻斯特大学已经建立的计算机,要模仿人类的思维过程甚至不需要这台计算机的全部功能,他甚至声称,相信在50年之内,电脑将可以被编程,一个存储能力达到109比特的计算机就可以模拟人类智慧,一个讯问者通过进行5分钟的图灵测试之后做出正确辨认(判断被讯问者是人类还是一个机器)的概率将不会超过70%。图灵并不是认为人脑的结构与计算机的结构或是工作原理有任何的相似之处,他认为,如果人脑的工作过程都是可以计算的,那么,无论这个过程有多复杂,都有可能通过一个编程的计算机模拟出来。

图灵的学生、助手和终生的朋友罗宾·甘迪(Robin Gandy)在图灵的影响下学习数学和逻辑学,但是他回忆似乎从未与图灵讨论过图灵对于基础物理学的假设,他也从未考虑过量子计算问题。直到1982年,著名的物理学家理查德·费曼(Richard Feynman)才提出了利用量子力学进行计算的设想。人类虽然还不清楚量子力学的本质,但是在理论上,可以通过量子计算以远超一切传统计算机的速度来模拟一切量子过程。1985年,英国物理学家大卫·多伊奇(David Deutsch)发展了这个观点,认为量子计算可以模拟一切物理过程,有可能通过量子计算来建设一个计算机,这将有远超传统计算机的应用领域。图灵也从未考虑过利用数字信号模拟连续的系统。在《计算机器与智能》一文中,图灵通过一个电子的运动就可能导致雪崩简单地说明了“蝴蝶效应”,但并未进行更深刻的讨论。图灵在1951年入选英国皇家学会。在这一年的一次讲座中,图灵提到,量子系统的不可预测性可能说明通用图灵机最终无法模拟一个量子系统,这仍然与他早年对于物质与意识关系的问题有联系,意识的产生与发展如果涉及不可计算的量子过程,那么电子计算机无论如何发展,可能最终都无法通过图灵测试。图灵的兴趣显然没有仅限于人工智能的研究,他在1951年又发表了论文《形态发生的化学基础》(The Chemical Basis of Morphogenesis),这篇论文成为现代非线性力学理论的基础。

最后的探索

在1954年6月7日,如果图灵没有在42岁的年纪以一种悲剧性的方式结束自己的生命,那么他以后可能会从事什么研究?这个问题我们无法解答。图灵极少谈论自己的思想,他一生写了大约30篇论文,有些并未发表,他也从没写过书。图灵在1954年寄出了他生命中的最后一张明信片,寄给罗宾·甘迪,上面写着“来自未知世界的信息”(Messages from the unseen world)。霍奇斯认为,这说明他当时对于基础物理学和粒子物理学有了新的发现,这也是人们理解图灵在人生的最后时刻的科学想法的唯一一点提示了。这也可能说明图灵最终认识到了电子计算机在模拟人类智慧过程中的不足,从而再次恢复了对量子力学的兴趣,重新从基础物理学中寻找答案,但是这将是一条更加漫长的道路。物质与意识的关系,是否需要新物理学来解释大脑,人类目前对此仍然没有定论。

在图灵去世之后,罗宾·甘迪在1954年6月写给马克斯·纽曼的一封信中汇报了他所了解的图灵在去世之前所思考的问题——“约减问题”(Reduction Problem),这个问题也被称为“图灵悖论”(Turing Paradox):假设一个量子系统从某一个可观测的量子系统的本征态开始演化,然后人们每秒钟对这个系统进行N次观测,N的数值越大,这个量子系统就越可能被观测到之前的本征态。也就是说,当人们对一个量子系统进行持续不断的观测时,就可以阻止一个量子系统发生变化,这个问题类似于古希腊哲学家埃利亚的芝诺提出的“飞矢不动”悖论:一支飞行中的箭,在某一个特定的时刻,如果它有确定的位置,那么它就没有在运动,因此运动是不存在的。在微观世界,根据量子力学,持续的观测在理论上也可以阻止一个量子系统的演化。图灵和甘迪当时还为此请教了几位理论物理学家,物理学家对此并不以为然,认为人类实际上不可能对一个量子系统进行连续的观测。但是在理论上,这个现象并不违反任何物理学理论。这说明图灵为了解决意识的本质问题,在生命最后的时间里确实把注意力重新转向了物理学。早在1948年,图灵就通过热力学研究过电子计算机工作的可靠性,但是当时他对于电子学的量子力学基础并不在意,图灵对于物理学的关注,与他对于数学的关注一样,最感兴趣的始终是其中最具实用性的部分。

图灵对于量子力学的理论探索同样领先于时代,他的疑问在60多年之后被实验所证实。在20世纪70年代,一些物理学家提出了在微观领域实现芝诺悖论的实验设想,这个悖论最终由几位物理学家通过实验实现。2013年8月,德国洪堡大学的几位物理学家利用微波改变了晶体中空位电子的磁旋状态,然后实验者在任意时间利用激光脉冲来探测氮空位电子处于两个可能的量子态中的哪一个。他们发现,在这种情况下,本应在两种量子态中振荡的电子的状态停滞了,也就是说,他们在室温下,在金刚石晶体中实现了芝诺悖论的“飞矢不动”。

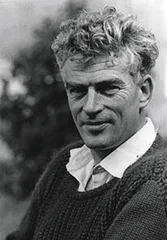

图灵的助手和朋友罗宾·甘迪

图灵的助手和朋友罗宾·甘迪

在图灵去世60年之后,人们把他列为20世纪人类最具才华、最深刻的科学家之一,但是很难具体描述图灵的科学贡献和他对于未来的启示。他并不算是一个纯粹的数学家、逻辑学家或是物理学家,计算机科学和人工智能领域的创始人也不足以全面概括图灵的研究领域。霍奇斯把图灵描述为一个“自然哲学家”(Natural Philosopher),他一生研究物质与意识之间的关系,并且致力于使用机器来模拟人类大脑的思维,以此超越死亡,达到不朽。这究竟是出于爱情或是出于对数学、逻辑学和电子技术的探索,人们无从得知,但是在20世纪上半叶,人类在电子技术、数学、逻辑学、量子力学等领域的进展,使图灵成为一个形象鲜明的思想家,人类对于物质和意识之间关系的探索也还远未结束。尤其是由图灵开启的人工智能领域至今仍然处于起步阶段,方兴未艾。

人工智能领域已经有了几十年的研究历史,但仍然是计算机科学中最为艰深、前途最难以预料的领域之一。人工智能领域在1956年才正式成为一个学科,计算机科学家约翰·麦卡锡(John McCarthy)在1956年召开的一次研讨会上首次提出了“人工智能”(Artificial Intelligence)这个词语,他本人也在1971年获得图灵奖。而人类对于人工智能的探索早在这个学科正式确立之前就开始了,从20世纪40年代开始,很多在不同领域工作的数学家、心理学家、工程师、经济学家和政治学家都开始讨论建设一个人工大脑的可能性。美国著名工程师范内瓦·布什(Vannevar Bush)在1945年发表的文章《如我们所想》(As We May Think),就提出利用一个机器系统可以扩大人类的知识和理解能力,而图灵在1950年的论文《计算机器与智能》则正式确定了人工智能领域的研究方向。

图灵在1950年也曾经预测,50年之内电子计算机将会通过图灵测试,但是显然他当时对此过于乐观了。人工智能领域的研究和投资以10年为期,不断地出现高潮,然后又接连地遭遇低谷。计算机科学家对于人类意识本质的理解总会遇到困难,因此也就需要不断重新定义“意识”,虽然产生意识和智慧的物理构成可能并不重要,但是电子计算机是否能够完全模仿人类大脑,人类大脑的工作过程在本质上是否存在不可计算的步骤,图灵测试究竟是机器能否真正进行思考的标准,还是利用模仿游戏试图绕开意识的本质问题?这都有待于人工智能领域的研究给出答案。

在未来,计算机是否有可能通过图灵测试?目前,电子计算机突破图灵测试最大的困难并不在于硬件,而是在于软件的缺陷。图灵测试要求电脑可以处理自然语言,可以从对话中学习,能够记住之前的谈话记录,并且能够展现出具有一定的常识。更快的芯片和更大的内存并不能弥补计算机在这些方面的不足。2014年6月7日,英国雷丁大学(Reading University)在英国皇家学会组织了一场测试,一个名为Eugene Goostman的计算机程序通过模仿一个笑点有点奇怪、有一个宠物豚鼠的13岁乌克兰小男孩,在5分钟只通过键盘交谈的图灵测试中,成功迷惑了超过30%的讯问者。30个讯问者中有10位认定自己在和一个人类的小男孩交谈,这个结果可以认为是“在历史上首次通过了”图灵测试。这个计算机程序由出生在俄罗斯、现在美国生活的弗拉基米尔·维西罗夫(Vladimir Veselov)和出生在乌克兰、现在俄罗斯生活的尤金·杰姆琴科(Eugene Demchenko)开发。但这个测试也招致了严厉的批评:“图灵测试的目的是为了解释人类思维如何工作而设计的一个系统,这个系统可以做人类思维能做的一切事情,这也包括人类的语言能力,这不光是只为了5分钟,而是为了一生。”魁北克大学的斯泰万·哈内德(Stevan Harnad)教授评论说:“通过图灵测试?这纯粹是瞎扯,还差得远呢。”

在人类生活已经极大程度地依赖计算机网络的今天,人工智能的研究仍然受困于图灵测试的本身以及这个测试展示出来的越来越深刻的内涵。人类已经处在了一个新的时代,量子计算的研究已经兴起,对人类大脑研究的进展,计算机网络的普及乃至基础物理学的进展,可能最终能够使计算机完成模仿游戏,也能够最终解答图灵一生对于意识与物质关系的深深的迷惑。

(参考书目:Alan Turing:the Enigma,Andrew Hodges;The Annotated Turing,Charles Petzold;Alan M.Turing,Sara Turing;www.turing.org.uk;Stanford Encyclopedia of Philosophy) 研究科学图灵思考洞见