爱情创世纪

作者:王星 《但丁与贝雅特丽齐在佛罗伦萨阿诺桥上相遇》(霍里德,1890)

《但丁与贝雅特丽齐在佛罗伦萨阿诺桥上相遇》(霍里德,1890)

20世纪末的通俗文化可以悖论式地反复吟唱“爱就一个字”,但累积的分量或许仍不及200年前雪莱的一句“有一个字经常被人亵渎,我不会再来亵渎”。

爱是始终被作为公理而无言认可的一种人类情绪,同时也是最初一批被当作定理反复认证的人类情感。人们对于爱情奇点追查的执著,并不亚于追查时间与宇宙奇点之时。德尔斐神庙上那句著名的神谕“认识你自己”一直被视为类似“知识改变命运”的鞭策警句,但回归到原本的古希腊语文本“γνῶθι σαυτόν”才能看出它的真实警示之意:“认清你的界限。”如同探究人类起源容易陷身混沌一样,试图洞察人类之爱,最好的结果也不过是瞥见属于我们认知记忆中的某一种爱。

物理世界里没有比光更快的物质,但人类思维中确实存在一种无内蕴质量的东西比光更快:记忆。虽然因其无质量,所以也无能量改变什么,以量子的维度来看,被保留记忆的仍能永存。“爱情”得以逃脱时间的黑洞,自本初存在至今而且还能成为问题,靠的不过是这点记忆。假如说星星会在爱情与婚姻的天空中扮演某种角色,那么它更多关照的应该是爱情:日出月落,星辰常在;即便坍塌成黑洞,无失它曾是亮星。星辰的魅力曾诱使与雪莱同时代的济慈在他最著名的情诗起首写下“明亮的星!愿我像你那样安稳”,但他显然不是第一位满怀爱意的观星客,“明亮的星”中的爱情DNA很可能源自济慈当时与心上人共读的一本书:《神曲》。众所周知,《神曲》三部曲都意味深长地以“星辰”一词结尾。不过,我们也许得从耐心地下地狱开始,哪怕我们遇到的罪更多于爱。

飞升与回归

从来不会有人唐突地将《神曲》只视为与爱情有关。只是《神曲》确实与爱情有着纠缠不清的牵连。暂且不论《地狱篇》中弗兰切斯卡(Francesca da Rimini)那对痴男怨女的经典爱情桥段,贯穿三部曲全篇的贝雅特丽齐(Beatrice Portinari)也无时不提醒着读者但丁自己的那段情史。但丁与贝雅特丽齐这段完全是单维度的恋情建立在比东方式“三笑”还要吝啬的两次偶遇基础上,却足以令但丁感觉“在那一瞬间,潜藏在我生命中最深处的生命之精灵,开始剧烈地震颤,连身上最小的脉管也可怕地悸动起来,它颤抖着说:比我更强有力的神来主宰我了”。这股力量终于在贝雅特丽齐去世5年后的1295年会聚成见证这段恋情的诗文合集(Prosimetrum)《新生》(La Vita Nuova)。不过,正如后来许多但丁研究学者指出的那样,当贝雅特丽齐在但丁13年后创作的《神曲》中以恋人、长姊和慈母的形象出现时,但丁才真正获得了从情欲之爱飞升到爱慕作为宇宙推动力的终极之爱的“新生”。

《被赐福的贝雅特丽齐》(罗塞蒂,1870)

《被赐福的贝雅特丽齐》(罗塞蒂,1870)

但丁在后世人眼中或许显得迂腐,但他却也未曾料想后世会产生诸多对爱更繁琐的诠释版本。距离但丁“走过我们人生的一半旅程,却又步入一片幽暗的森林”500多年后,英国诞生了一位姓名中同样含有“但丁”(Dante)且持有独特爱恋观的画家兼诗人:罗塞蒂(Dante Gabriel Rossetti)。罗塞蒂出生受洗时得到的名字是“Gabriel Charles Dante Rossetti”,依照西方的命名传统,“加布里埃尔”(Gabriel)是他的大名,其后在家族姓氏“罗塞蒂”(Rossetti)之前的名字由左至右“意淫度”递增,类似于中国的名与字、号的关系:排在第二的或许是纪念某位亲友或命名日圣徒,再往后的就纯属个人发挥。这种命名法留下的最文艺的例证之一是莫扎特并不为许多人所知的全名“Johannes Chrysostomus Wolfgangus Theophilus Mozart”:对莫扎特最亲昵的称呼其实应该是“约翰”,而为后世众多拥趸唏嘘的“上帝的宠儿”(Amadeus)此时还谦虚地隐身在“Theophilus”背后。回到罗塞蒂自身,他的父亲老加布里埃尔(Gabriele Pasquale Giuseppe Rossetti)是如同但丁一样被放逐出意大利的诗人,还写过有关但丁诗歌中神秘意象的评论文章。尽管间隔近半个多千禧年,他算是有理由给自己长子的名氏中加上“Dante”。罗塞蒂的母亲出身另一个意大利移民学者家庭,她的哥哥正是英语史上第一篇吸血鬼小说的作者珀里多利(John William Polidori)。有这样的家庭环境,罗塞蒂本人后来成为意境虚渺、预示象征主义出现的“前拉斐尔画派”(Pre-Raphaelite Brotherhood)创始人之一也就不足为奇。在前拉斐尔画派的理想世界中,绘画的偶像是乔托(Giotto di Bondone),诗歌的偶像则是与乔托同时代的但丁。罗塞蒂也正是从此开始将自己全名中的“Dante”部分提至起首。罗塞蒂不仅创作过多幅与但丁有关的画作,以早逝的妻子西德尔(Elizabeth Siddal)为模特创作的一幅《被赐福的贝雅特丽齐》(Beata Beatrix)更暗示出他对自身与但丁更深层的认同度。然而,毕竟是间隔了500多年,《新生》中仰望天穹的“以爱之主宰之名称颂”已经演变成《生之寓所》(The House of Life)中恋人间俯视的“你并非为我而来,我俩的爱亦非来自上帝”。与《新生》类似,《生之寓所》汇编了罗塞蒂在西德尔生前写给她的情诗,曾随西德尔下葬,但数年后经友人劝说开棺取出付印。诗集出版后遭多方非议,诸如“借着初绽的婚礼之花向两侧舒展/自连理枝头”这样的诗句甚至促使苏格兰作家布查南(Robert Williams Buchanan)专门为谴责罗塞蒂而发明了一个名词“肉欲学派”(Fleshly School)。

罗塞蒂对批评的回应是:诗歌不过是“瞬间标碑”(moment's monument),而整个诗集不过是尝试用一系列“瞬间标碑”以马赛克的形式还原情感本初。事实上,甚至在西德尔仍在世时,罗塞蒂的情感“瞬间标碑”已经随着画布上模特面孔的更迭而五彩斑驳。这其中不仅有罗塞蒂在婚前就已结识、西德尔去世后以“女管家”身份出入罗塞蒂家中的康沃斯(Fanny Cornforth),也有“前拉斐尔画派”中罗塞蒂的“兄弟”、画家莫里斯(William Morris)的妻子简(Jane Morris)。不过,即便是罗塞蒂晚年确实只有“面对面”关系的“御用模特”的维尔丁(Alexa Wilding),所有这些缪斯在罗塞蒂的画布上都呈现为近似于孪生姐妹的相貌:同样迷茫的眼神,同样素描教学石膏像般标准的古罗马鼻子与下颌。类似的模式甚至呈现在罗塞蒂本人为男性模特创作的肖像中。另一任性符号是画中人浓密的棕红色头发。和家族中很多人一样,罗塞蒂的头发确实是棕红色的,家族的发色从他们姓氏“Rossetti”(红色)的原始含意中就能看出,而这个绰号般的姓氏据说从罗塞蒂起回溯四代就能和意大利某个古老的贵族血脉联系起来。

英国画家、诗人罗塞蒂

英国画家、诗人罗塞蒂

以更骨感的现实眼光去探查贝雅特丽齐为但丁带来的“新生”神话背后,也会发现但丁的某种任性。据《新生》中记述,但丁首次见到贝雅特丽齐是在他9岁时。早订婚娶并非只属于东方,3年后,但丁依照当时风俗与来自当时佛罗伦萨权贵家族的杰玛(Gemma di Manetto Donati)订婚。6年后,18岁的但丁与杰玛完婚。4年后贝雅特丽齐也与当地一名富有的银行家完婚。贝雅特丽齐婚后住在距离但丁家不远的一处寓所里,然而两人再未相见,《新生》里所记述的两人宿命般的第二次相逢是在但丁订婚的前一年。贝雅特丽齐在完婚后的第三年去世,但丁也正是在这一年开始创作《新生》中爱意炽烈的文字。贝雅特丽齐留在尘世的短暂24年因《新生》的铺陈而广为后世所知,她在尘世之外的形象更因《神曲》而成为延续千年的象征符号。与此相比,后人对但丁的正式结发妻子杰玛知之甚少,史料上连她为但丁生育的子女的数量都很不自信地徘徊在3个与6个之间,究其源头,是因为但丁在自己的文字中对妻子几乎只字未提。

但丁对于爱的任性在近600年后因一位如同古希腊的帕里斯王子一样乐于做“爱的评判”的法国作家兼学者帕里斯(Bruno Paulin Gaston Paris)而获得正式辩护。作家帕里斯在1883年的一篇评论文章中创造了“amour courtois”一词,这也就是后来人们言及中世纪时少不得挂在嘴边的“典雅之爱”(courtly love)。与但丁在名氏上遥相呼应的罗塞蒂显然更加幸运,因为他的有生之年贯穿了19世纪这个日益乐于为这类任性做各种辩护的年代。1856年,罗塞蒂的画作开始呈现模式化复古迹象期间,即将被20世纪后的人们熟稔的心理医生弗洛伊德诞生。罗塞蒂的晚年正值精神分析学派成型之期。“本我”、“自我”、“超我”乃至“自性”、“我性”等词语日益成为与“爱”理所应当的关联词。待21世纪初的学者们已经可以熟练地列举出有关“爱情起源”的四种理论时,但丁在《新生》中听到以“吾乃汝主”(Ego dominus tuus)的名义降临的“爱”似乎已经如同触摸屏替代键盘一样更加触手可及。

《伊甸园》(中世纪《圣经》插图)。画面左侧展示了上帝从亚当肋骨中创造夏娃的过程,右侧恶魔化身的巨蛇引诱亚当与夏娃偷吃禁果。古代神话中,这条巨蛇可以追溯至远古的爱神

《伊甸园》(中世纪《圣经》插图)。画面左侧展示了上帝从亚当肋骨中创造夏娃的过程,右侧恶魔化身的巨蛇引诱亚当与夏娃偷吃禁果。古代神话中,这条巨蛇可以追溯至远古的爱神

如今心理学界普遍认可的“爱情起源”四种理论包括:人格缺陷说、完美人格说、生理唤醒说以及社会规范说。“人格缺陷说”(personality inadequacy)可以追根溯源至弗洛伊德那些当时惊世骇俗、如今已经成为老生常谈的理论:爱情是恋爱者在伴侣身上映射出个人未能实现的理想概念。在20世纪末,这一理论被以卡斯勒(Lawrence Casler)为代表的学者总结为“爱就是害怕失去获得满足的源泉”,又经皮尔(Stanton Peele)澄清其与“成瘾”(addiction)之间可能存在的危险关系。皮尔在《爱与成瘾》(Love and Addiction)中将“成瘾”定义为:“当一个人对一种感觉、一个物体或一个人着迷时,他就会把用来处理他周围的或个人其他事情的一切兴趣和能力集中起来,以至于他逐渐地把这种感觉当作是他获得满足的唯一”。但皮尔同时又强调爱情与成瘾是相反的,因为:“爱情是一种广泛的经历,它能为个人提供更多的机会去接触世界和了解除身边以外的人,它能使人更活泼、更勇敢、更开放。爱情是一种帮助性的关系⋯⋯是友谊和吸引力的延续。”无论“人格缺陷说”一派如何强调人格缺陷乃至爱并非是“病理性的”,而是人类状态的内在产物,“完美人格说”(personality adequacy)的学者们总是会在潜在的道德高度层面上更受恋爱中的男男女女们欢迎,因为他们相信“爱的容纳力和爱的倾向性只来源于完美人格”。支持这一假说的美国心理学家文奇(Robert Francis Winch)就提出:“缺乏爱的人对爱的需求能使那些可以提供此需求的人更有吸引力。人是充满爱的,他们需要把这种爱去表达给其他人或具体的某个人。”这种假说还得到了来自马斯洛(Abraham Harold Maslow)的需求层次理论(hierarchy of needs)的支持:“完美人格的人即使没有具体的爱人也能正常生活,这种需求应该被理解为‘所喜欢的而不是所必需的’。当一个人的感情和性的需要在爱情中得到满足时,他看起来是最正常的。”

有了只论人间柴米油盐的“人格缺陷说”与“完美人格说”,“生理唤醒说”(physiological activation)出现并将爱情进一步还原至生物层面上已经是可以预料的事情。薇斯特勒(Elaine Walster)在名为《激情之爱》(Passionate Love)的著作中引用实验数据论证:当人类的感情在生理上被强烈唤醒时,他们会产生激烈的爱。当然,这一唤醒的前提是受试者的认知能自发且正确地诠释触发事件,恰如侦探小说一旦“剧透”便会削减一半的刺激,只有在不知道时间、地点、人物关系的前提下产生貌似恋爱的掌汗、手颤、心悸、呼吸急促等“裸唤”生理反应时方是真爱。假如说“自我”与“本我”是19世纪人们为爱做辩解时最顺手的词语,自从2000年那种名叫“多巴胺”的神经递质(neurotransmitter)因诺贝尔医学奖而广为人知后,它已经取代“本我”等成了现代人辩解“情不得已”时最便利的说辞。美国人类学家费雪(Helen Fisher)2004年的著作《情种起源》(Why We Love: The Nature and Chemistry of Romantic Love)里更是如同化学课本一样列举了人体中与“爱情连锁反应”有关的一串物质:多巴胺可增加心肌收缩力、增加心输出量,同时使脑血管扩张、血流量增加,爱情初始的欣喜若狂实际上是我们体内多巴胺的狂欢;狂欢的接力棒随后交给多巴胺的衍生物去甲肾上腺素,这两种物质如同相声中的捧哏与逗哏一样继续刺激人形小白鼠茶饭不思;多巴胺与去甲肾上腺素的浓度上升会带来五羟色胺的骤降,这种抑制性神经递质的缺失确保多巴胺与去甲肾上腺素的亢奋反应持续在高音区激荡。按照费雪的说法,这三者共同构成了大脑中的“爱情奖励回路”,“恋爱中人的大脑就像风车上的老鼠一样停不下来”。至于爱情中“忠贞”的这一部分,费雪认为人体中对此负责的物质是丘脑下部和性腺分别产生的后叶加压素和催产素,这两种物质的分泌会使双方产生强烈的依恋感。唐璜等花花公子在19世纪的心理治疗床上可能要听很多“自我”、“本我”的絮叨,在20世纪很可能只会被简短诊断为“睾酮激素水平高于基准线,致使后叶加压素调节失衡”。

美国心理学家哈洛与恒河猴以及“假母猴”

美国心理学家哈洛与恒河猴以及“假母猴”

然而,人类的大脑毕竟不是在真空中进化的,于是关于“爱情起源”又有针锋相对的“社会规范说”(social norms)。这一派学说在“君君臣臣父父子子”之说的东方人看来难免有些后知后觉,但仍不妨碍他们绽放自己残忍的学术之花,其代表人物格林菲尔德(Sidney M. Greenfield)提出:浪漫的爱情是行为的复合物,它的功能是激发双方站在丈夫—父亲和妻子—母亲的位置上并形成核心家庭,因为这有利于人类的繁衍和社会化;社会所赋予爱情的这种角色包括繁重的责任,而且社会利益有可能与恋爱双方的个人利益相冲突,所以双方必须认识到生活不能仅仅考虑物质,爱情因也此使生活变得更有意义,同时使社会体系处于良好的工作秩序并持续发展。在伦敦政治经济学院任高级讲师的金泽哲(Satoshi Kanazawa)是首位将进化心理学导入社会学领域的社会学家,他秉承的东方血脉似乎导引他在这一问题上提出了更直指心性但也更容易拉仇恨的理论。2008年,金泽哲对历史上280位伟大男性科学家的生平进行了调查,发现大多数人在结婚之后几年就丧失了创造力。他由此得出结论:天才们之所以婚前成就斐然是因为他们“想用才艺给女人们留下深刻印象”。金泽哲认为同样的现象也发生在音乐、绘画、写作乃至犯罪领域,因此人类所有的艺术、战争、科学、商业等都不过是为了完成一场场交配游戏。

如果将对于爱的对象和爱的起源奇点的“围猎”看作圈羊游戏,画家罗塞蒂很容易进入各种“本我”、“自性”的圈内,诗人但丁的足迹却总有些飘忽。倘若诗人但丁是心理医生弗洛伊德的病人,弗洛伊德很可能在病历上记下这些史实:1272年,但丁在7岁时生母去世,随即但丁的父亲迎娶继母拉帕(Lapa di Chiarissimo Cialuffi),虽然没有史料证实但丁的父亲正式与拉帕成婚,但丁的继母后来生育了两个孩子却是事实;1274年5月1日,9岁的但丁在父亲的陪伴下与8岁的贝雅特丽齐在一次正式宴庆上初次见面并一见钟情;1275年,10岁的但丁开始接受教育,与他的学历平行的是父亲为他安排的婚事;1283年,在但丁完成他那个时代认可的成人学历的第二年,但丁的父亲去世,同年但丁与他6年前订婚的未婚妻完婚;随后就是只呈现在但丁笔下的爱情故事。无论500年后画家罗塞蒂在画布上涂抹了多少与但丁有关的作品,诗人但丁与罗塞蒂想象中的但丁在对于爱的理解上已经出现了时间造就的漏斗深渊。即便敢于面对深渊如弗洛伊德,实际上已经罕有人能体会但丁在《神曲•地狱篇》开篇所写的“入此门者,当放弃一切希望”,反倒是那位理工男霍金(Stephen William Hawking)在《时间简史》(A Brief History of Time)中的话更容易带我们瞥见但丁的内心:“人们可以将诗人但丁针对地狱入口所说的话恰到好处地应用于事件视界:‘入此门者,当放弃一切希望’,任何东西或任何人,一旦进入事件视界,就会很快地到达无限致密的区域和时间的终点。”所谓“事件视界”(event horizon)是指黑洞周边的假想边缘,在事件视界以外的观察者无法利用任何物理方法获得事件视界以内的任何事件的信息,同时也不会受到事件视界以内事件的任何影响。回归到但丁,他的爱情也许在外围观测者看来是黑洞,但对于但丁而言,这是《神曲》飞升的奇点。

《舟发西苔岛》(华托,1717)。描写一群贵族男女欲前往爱神维纳斯居住地西苔岛寻找爱情乐园

《舟发西苔岛》(华托,1717)。描写一群贵族男女欲前往爱神维纳斯居住地西苔岛寻找爱情乐园

对于爱的奇点的终极实验,最极端也最备受非议的莫过于20世纪50年代美国心理学家哈洛(Harry Frederick Harlow)以残忍著称的恒河猴实验。哈洛承继了弗洛伊德关于“人类伴侣之爱源自母子之爱”的假说。在一系列实验中,哈洛把新生的幼猴从母猴身边拿走,于孤立封闭的环境下抚养,没有其他同伴,有的只是哈洛制作的人造猴妈妈。实验结果证实,如此成长起来的恒河猴缺乏正常社交的能力,呈现出明显的抑郁、自闭行为,有些在回到猴群后绝食而死。哈洛又将自闭的母猴安排在不能反抗的情况下进行交配,结果这些从小没有母爱的母猴被证明同样没有感情能力抚养后代:她们对自己的后代漠不关心,实验中甚至发生过母猴因愤怒砸碎幼猴头骨的事件。母猴杀婴固然触目惊心,实验中幼猴对极不友善的人造猴妈妈的反应更令人叹为观止。哈洛在实验论文中这样记述:“第一个(假猴子)母亲是用布做的。它可以喷射高压空气,几乎能撕裂小猴的皮肤。小猴的反应只是更加紧紧地抓住假妈妈,因为受惊吓婴儿的本能就是如此⋯⋯但我们没有放弃,做了另一个机械猴妈妈。它能够猛烈地震动,但小猴只是抓得更紧。我们做的第三个猴妈妈能够从身体里弹出铁丝网,把小猴打飞。小猴被打飞后重新爬起来,等待铁丝网收回去后又爬上假妈妈。我们最后做了一个‘刺猬’妈妈。它可以浑身弹出尖刺。小猴被这些尖刺吓坏了,但是等到尖刺收回去后,小猴仍回到‘妈妈’身边,紧紧抓牢。”

哈洛的实验在今天当然不可能重现。即便在20世纪50年代,他的实验方法也已经引起争议。如今人们很难想象,“爱”(love)在当时的美国心理学界是一个禁忌词语,因为占据主流地位的行为主义流派(behaviorist)认为这种说法“不够科学”。据说在一次学术大会,每当哈洛用到“love”,另一位心理学家就纠正道:“你的意思是指‘亲近’(proximity)吧?”哈洛最后忍无可忍说:“也许你对‘爱’的全部理解仅限于‘亲近’。感谢上帝,我可不是这么感情贫瘠!”1958年,哈洛成为美国心理协会(American Psychological Association)会长,他在协会年会上发表的致辞与他的恒河猴实验一样成为心理学历史上的经典。致辞以展示恒河猴的实验过程为主体,标题是《爱的本质》(The Nature of Love),以这样的词句开篇:“‘爱’是一种奇妙的状态。它深邃、温柔、有予必有得。亲昵且个人化的本性使一些人认为它不是一个适合实验室研究的课题。但是,无论我们个人会有怎样的感受,作为心理学家,我们被赋予的使命就是分析人类与动物行为的方方面面直至最变异细节。” 这篇致辞在内容和形式上都轰动一时,它的结尾尤其令业内同行印象深刻:“不管历史如何走向,可以欣慰的是,我们已经窥见到了爱的本质。”

《特洛伊的沦陷》(卡瓦比勒,17世纪)。特洛伊之战在古希腊传说中是因争夺海伦公主而起,“爱”自此带有了混沌的色彩

《特洛伊的沦陷》(卡瓦比勒,17世纪)。特洛伊之战在古希腊传说中是因争夺海伦公主而起,“爱”自此带有了混沌的色彩

哈洛自信在实验中找到了“爱”,在实验外却是抑郁症患者。哈洛曾经历三次婚姻。同时代人对他的印象是:个性敏感,很需要婚姻和伙伴关系。恒河猴实验的后期,哈洛的第二任妻子罹患癌症,哈洛的抑郁症因此恶化,甚至一度被迫住院治疗。哈洛将隔离恒河猴的铁笼命名为“绝望之坑”(pit of despair)。有同事问铁笼的用途,哈洛回答:“为了看到抑郁。”

恒河猴更为人所知的别名是“猕猴”,作为灵长类中最常见的一支,它们在地球上生活了超过2500万年。由于适应性强、饲养容易而且生理上与人类近似,所以恒河猴幸或不幸地被选中用于许多与人类相关的实验。无论现代人的“智人(Homo sapiens)起源说”现在正遭受多少严肃的或过于玄奇的质疑,这些与人类从外形到血液中都充满相似处的灵长类总会让我们产生别样的感情。当抑郁中的哈洛与铁笼里的恒河猴对视、搜寻“爱”的蛛丝马迹时,大西洋彼岸刚去世的荣格留下的一段话本应能给他一些安慰:“患者和我一起向每个人内心深处的那位200万岁的人讲话。归根结底,我们的大多数困难来自失去了与我们本能的联系,失去了与储存在我们心中未曾忘却的古老智慧的联系。那么,我们在哪里与我们心中的这位老人取得联系呢?就在我们的梦里。”英国心理学家、荣格专家史蒂文斯(Anthony Stevens)2004年在《200万岁的自性》(The Two-Million-Year-Old Self)中进一步论证:“我们的自我(ego)常常只想认识可知的东西,而忽略了不可知的东西。但是,正如荣格所体验到的——而且已经建构在所有荣格分析学家的训练中——我们也能认识不可知的东西。为了做到这一点,意识的自我必须向一个更高级的力量投降,这个更高级的力量就是自性(self,神圣意象或精神的中心和整体)。”“梦尝试在精神的外部世界和内部世界之间架设桥梁。为这一艰巨任务负责建设内部桥梁的不是别人,正是那个原始的天才:200万岁的自性。实验证实梦的活动是从非常古老的大脑部位开始的⋯⋯遇见这个有200万年历史的内部世界就是去体验我们人类的种系发展史,这是一种个体的新发现。”

在不同文明中分别被命名为“伊南娜”与“伊什妲尔”的爱神(两河流域,约公元前2000年)

德国小说家和散文家托马斯•曼说:“不管我们把探究的工作扩展到多远、不管我们把视界限放得多宽,我们寻求的终极基础却退隐至更深处。”尽管有种种尝试,对爱的奇点的探寻或许终将依仗“200万岁的天才”,但丁将《神曲》之旅设定在梦中并不是偶然。在实体世界里,即便是哈洛的实验也不过再次证实我们无法描述什么是爱,只能描述什么不会成为爱。光谱中的七种色光在空中会汇为纯净的白光,而当人们试图在纸上把代表它们的实体颜料融合时却只能得到一团漆黑,恰如我们可以解析出无数与爱有关的词汇,却无法人工合成最本初的爱情。就人类群体记忆而言,“200万岁的天才”其实一直陪伴在我们触手可及之处,正如美国人类学家范•奥维(Raymond Van Over)在《太阳之歌:世界各地创世神话》(Sun Songs: Creation Myths From Around the World)的序言中所说:“曾经有过一个时期,‘仪式’表现了有语言以前的现实。但在现代生活中,我们使之真实化而且更多地倾向用语言和科学的符号来描述我们和自然的关系。我们用词语表达得是否正确是一回事,事实是现代科学总是不断地在计算数量,进行描述和制作标签。我们的安全感似乎往往取决于我们描述的能力,最终竟偏重于描述甚于判断或智慧。我们不大能容忍有语言以前的对自然世界的表现⋯⋯当我们阅读神话并认同我们的起源时,我们的内心生活和真实化了的现代对自然的描述之间的巨大距离也就缩小了,从这个意义来说,古代神话是寻求回到老家的路途的一种方法。”

爱的初始熵

“热力学之父”汤姆森

“热力学之父”汤姆森

奥维还曾感慨:“人类似乎是一种不成熟的捉摸不定的动物,经常过着钟摆式的生活,在明确和混乱、宁静和恐怖之间左右摇摆,人类似乎通过幻想创造生命,所以神话或许最终就是一幅幻想的屏幕,人类精神将其命运投射于其上。”这样的比喻颇容易令人联想起柏拉图的“洞穴理论”:一些囚徒从小就住在洞穴中,头颈和腿脚都被绑着,不能走动也不能转头,只能朝前看着洞穴后壁;在他们背后的上方,远远燃烧着一个火炬,他们只能看见投射在面前的墙壁上的影像,把这些影像当作真实的存在,将回声当成影像所说的话。柏拉图为他的囚徒留下了看到真实世界的出口,神话的投影戏的问题却在于:我们怀疑自己就是放映员,而且在“大母神”与“大洪水”已经成为泛滥桥段的情况下,不知道杂乱的仓库里哪个才是母带。

暂且撇开对“爱”讳言或被讳言的东方文化,最广为人知的有关“爱的起源”的神话自然是阿弗洛狄忒的诞生。这位古希腊爱神从浪花中来到世间的过程更因与但丁同时代的波提切利的那幅名画而被定格,成为无数观众心目中“爱”的符号。然而,暂且不论波提切利在画中是否添加了自己的诠释,即便是这个神话本身距离爱的奇点也都显得过于遥远也过于年轻,因为对于定义“本初之爱”来说,这个故事带有太明显的负熵(negentropy)色彩。

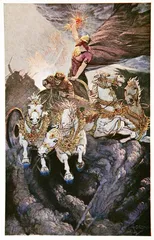

《“众神之父”出战提阿玛特》(麦肯齐,1915)

《“众神之父”出战提阿玛特》(麦肯齐,1915)

“熵”(entropy)原本是一个物理变量,由德国物理学家克劳修斯(Rudolf Clausius)于1850年提出。“entropy”是克劳修斯用希腊语的前缀“εν”(内在)与“τροπία”(转变)创造出的词,表示“一个封闭系统不受外界干扰时朝向内部最稳定状态发展的特性”:能量分布得越混乱,熵值越大;能量分布得越有序,熵值越小。然而,在自然过程中一个孤立系统的总混乱度(即“熵”)不会减小。同年,后人尊为“热力学之父”的爱尔兰物理学家汤姆森(William Thomson)在“熵”的概念基础上提出又被称为“熵增定律”的热力学第二定律:不可能从单一热源吸热使之完全变为有用功而不产生其他影响。这一定律终结了人们对“永动机”的梦想,更加不妙的是它预示了一个不大美妙的宇宙结局:作为一个“孤立”的系统,宇宙的熵会随着时间的流逝而增加,由有序向无序,当宇宙的熵达到最大值时,宇宙中的其他有效能量已经全数转化为热能,所有物质温度达到热平衡,宇宙中再也没有任何可以维持运动或是生命的能量存在,万物终结于“热寂”。奥地利物理学家薛定谔(Erwin Schrödinger)1944年在《生命是什么》(What is Life)一书中提出“负熵”概念。作为“熵”的对立面,负熵代表了有序化、逻辑化与组织化。在薛定谔看来,负熵的存在不仅可以使我们的宇宙免于热寂的终局,而且事实上“生物以负熵为食”。负熵在书中原本用一个词组来形容:“negative entropy”(消熵)。更具浪漫气质的法国物理学家布里渊(Léon Nicolas Brillouin)在1953年将它缩减为听起来“乐观些”的“negentropy”。毕生致力于创造一门可以兼容生物学与物理学的理论的意大利数学家方塔皮(Luigi Fantappiè)曾试图用更具有生物术语色彩的“syntropy”(交熵)说法替代“negentropy”,虽然没有成功,但“熵”与“负熵”的概念已经随着爱因斯坦可能并没有说过的一句“熵定律是科学定律之最”而开始作为某种“百搭下联”渗透到各学科的词汇表中。当1948年“信息论之父”香农(Claude Elwood Shannon)将熵的概念引入信息论中,创造出“信息熵”(information entropy)之说以后,熵日益从物理学的小游乐园进入到社会学的大卖场,美国小说家品钦(Thomas Pynchon)都曾发表过一篇名为《熵》的短篇小说。

于是21世纪就有婚姻学家说:“从宇宙的熵增趋势来看,爱情的发生绝对是一个减熵的事件,在人生势不可当地一切归于解体、腐朽和混沌的大趋势当中,爱情在这污浊的洪流中像一座无缘无故突然显现的小岛,中流砥柱似的挺立在洪流的正中。”爱情经常被诗意地形容为“炽烈”的,但更诗意的想法是爱情是抵抗整个宇宙走向热寂最有力的负熵之一。然而,依照信息熵理论,一个系统越是有序,信息熵就越低。反之,一个系统越是混乱,信息熵就越高。阿弗洛狄忒自海中诞生的故事来自创作于公元前730年至前700年间的《神谱》(Θεογονία)。《神谱》被认为是现存最古老的古希腊诗歌之一,尽管围绕它的作者身份问题学者们争论不一,但它最早完成了对古希腊诸神谱系的系统化整理却是公认的,因此,即便不是面对波提切利的画作,我们在《神谱》中所看到的有关阿弗洛狄忒的诗句也不过是爱的奇点上更多更无序的初始熵从远古投射过来的幻象。另一方面,语源学上的证据证明阿弗洛狄忒的希腊语名字、源自“泡沫”之意的“Ἀφροδίτη”可以追溯至更加古老的克里特语以及塞浦路斯语中的“Aphordíta”。语言学家贝克斯(Robert Stephen Paul Beekes)编纂的《希腊语语源辞典》(Etymological Dictionary of Greek)中就将这一名字归源于曾经在塞浦路斯居住的腓尼基人。由此可见,即便是在以地中海古希腊文明为链接纽带的欧洲文化中,爱的诞生地也可能比我们通常想象的远为广阔。

吉尔迦美什听永生者乌特纳比西丁讲述大洪水的故事

吉尔迦美什听永生者乌特纳比西丁讲述大洪水的故事

甚至作为爱神的阿弗洛狄忒本身的名字都比我们通常知道的复杂。《神谱》中这样咏唱:“泡沫中孕育了一位少女。起初,她向神圣的库忒拉靠近。尔后,她来到波涛滚滚的塞浦路斯(Cyprus)。在塞浦路斯,她现身为庄重可爱的女神,在她娇美的脚下绿草成茵。由于她是在泡沫中孕育的,故诸神和人类都称她阿弗洛狄忒;由于到过库忒拉(Kythera),也称‘库忒瑞亚’(Kytherieia);又因为出生在波涛滚滚的塞浦路斯,故又称‘塞浦洛格尼斯’(Cyprogenes)。”在人类学家看来,这段看似絮叨的叙述正隐藏着爱神真正的家乡。

库忒拉是爱奥尼亚海中的一个小岛,与伯罗奔尼撒半岛东南角隔海相望,传统上被列为“爱奥尼亚群岛”(Ἰόνιοι Νῆσοι)的七岛之一,虽然它与其他六岛实际上相距甚远。库忒拉岛拥有与公元前3000〜前1450年的米诺斯文明(Minoans)同期的考古遗迹证实自己在古代文明中的地位,在为爱情能够“千帆竞发”的史诗年代,库忒拉岛作为海路中的战略要冲也确实可以被商人、水手乃至征战者以各种理由视为“神圣”,只是后来如同希腊的许多地名一样,不免被拜伦感慨“难道你一向庄严的竖琴/竟至沦落到我的手里弹弄”。这里曾经是伯罗奔尼撒战争期间几度易手于斯巴达人和雅典人之间的战场,自罗马帝国长期占领后又被威尼斯公国统治,1797年落入法国之手,此后先后被俄国和奥斯曼土耳其帝国占据,直至1864年才被归入现代希腊。位于地中海东部、地处欧亚交界地的岛国塞浦路斯在21世纪普通看客的视野中几乎只退居为“旅游目的地”或是“廉价移民地”的角色,但它实际上拥有可追溯至公元前1万年前后的考古遗迹,是地球上可证实有人类活动踪迹的历史最悠久地区之一。历史悠久也赋予了塞浦路斯至今难以走出的移民的命运。在它远超过“上下五千年”的万年历史中,塞浦路斯曾接纳过来自亚述、腓尼基、古埃及、古波斯、古希腊、古罗马直至与库忒拉岛在中世纪之后的命运类似的各种东西方文明。库忒拉岛上相当于雅典卫城地位的“老卫城”(Palaeocastron)遗迹中包括一座敬奉给阿弗洛狄忒的神殿。在塞浦路斯被当作“爱神岛”而广做旅游宣传之前,以波德莱尔为代表的老派法国情种们心目中的“爱神岛”其实是库忒拉。波德莱尔在收入1857年《恶之花》的一首《库忒拉岛之行》(Un voyage à Cythère)中说,那里是“甜蜜隐私之岛,心灵欢悦之岛”。比波德莱尔早一个世纪、恰逢18世纪“风流年代”却无缘薄命于“黄土垄中”的法国洛可可派画家华托(Jean-Antoine Watteau)最著名的作品是含义暧昧的“Pèlerinage à l’île de Cythère”,这一标题在中文掩藏在《舟发西苔岛》这样典雅的译文之下,实际上也不过直指“使精神充满了爱情和烦恼”的库忒拉。

《柏拉图的会饮》(吉格拉,18世纪末)。古希腊将“宴乐”视为展示人类彼此之爱的重要方式。柏拉图探讨“爱”的著作《会饮篇》正成型于这种氛围

《柏拉图的会饮》(吉格拉,18世纪末)。古希腊将“宴乐”视为展示人类彼此之爱的重要方式。柏拉图探讨“爱”的著作《会饮篇》正成型于这种氛围

爱神并非始于波提切列式的地中海鲜花呵护中,其实这并非今人的发现。早在有公元纪年后的2世纪,已属罗马帝国治下的古希腊地理学家鲍萨尼阿斯(Παυσανίας)就已经凭借自己游历的经验提出:最早建立阿弗洛狄忒崇拜的是亚述人,亚述人之后是塞浦路斯的腓尼基移民,然后是定居在亚实基伦(Ascalon)的腓尼基移民,最后再由腓尼基移民转授给库忒拉岛的居民。亚实基伦是史书上迦南(Canaan)地区最古老也最大的港口,属于曾经史籍中所记载的非利士人(Philistines)“五城”(pentapolis)之一。这座大西律王(Herod)诞生之地的城市至今拥有多个语种的命名,可见不容小看。19世纪末曾有潮流质疑西方经典中爱神的所谓“近东”(Near East)起源、试图论证阿弗洛狄忒作为古希腊自创神的可能性,但自20世纪80年代后,学术界在这一问题上的看法再次发生转变。德国学者布克(Walter Burkert)的论著重新认定了近东对古希腊早期宗教(尤其是阿弗洛狄忒崇拜)的显著影响,而且这一影响能够上溯至公元前8世纪,当时先古希腊正处于亚述人第三次复兴后建立的强大的新亚述帝国(Neo-Assyrian Empire)羽翼之下,史学上称之为地中海地区的“东方化时期”(Orientalizing period)。尽管两河流域还有公元前3000年出现的阿卡德帝国(Akkadian Empire),不过在以弗赖伊(Richard Nelson Frye)为代表的古中东学者看来,纵贯公元前10〜前7世纪的新亚述帝国才堪称人类历史上第一个真正的帝国。学术上的论证暂且留给田野考古去挖挖补补,在观察者看来,最有趣的或许是作为“爱”的象征的阿弗洛狄忒回归到奇点时的本意。

《神谱》中有关阿弗洛狄忒最后的名字的介绍经常被善意删除,而这种删除本身也应和了“爱”在爆发奇点之后本身的自我删除。如今即便人们都能领会到《神谱》中阿弗洛狄忒最后名字“philommedes”被荷马改写为“philommeides”,从而赋予“爱”以“灿然爱笑者”命名的用心,古希腊的阿弗洛狄忒与近东乃至中东的关联中仍潜藏着她初始的心性。所谓“西方文明的东方起源”如今在欧美史学界已经算不上时髦词,只不过这个“东方”并非与太平洋毗邻的“东方居民”心目中的东方。“亚洲”(Asia)一词的创造者是堪称后世所有移民创业者偶像的腓尼基人,在地中海以及周边频繁的海上活动赋予了他们强大的方位感,只不过如同所有地图绘制者一样,腓尼基人的标尺是以自己为核心的:腓尼基人本土范围以东被泛称为“Asu”,意为“日升之地”;以西则泛称为“Ereb”,也即“日落之地”。古希腊人承袭了腓尼基人的地理观,有了“Ἀσία”一词,于是有了后世的“Asia”(亚洲),也因此有了近东、中东与远东之分,而在远东的某些角落看来,欧亚交界处的“小亚细亚”(Asia Minor)实在是过于欧洲。至于“欧洲”(Europe)名称的来源,它与腓尼基语中“Ereb”的相似一望可知,而更广为人知的是古希腊典籍中腓尼基公主欧罗巴(Europa)的故事。《荷马史诗》中说欧罗巴被主神宙斯诱奸,然后带至克里特岛;4个世纪以后的古希腊历史学家希罗多德认为欧罗巴是克里特人绑架到克里特岛的,以此报复腓尼基人对阿耳戈斯(Argos)的公主伊俄(Io)的绑架。无论是荷马还是希罗多德,两个故事的结尾都是:这位公主将她的名字留给了对于腓尼基人来说的这片西方世界。然而,在成文时间略早于《荷马史诗》的《神谱》中,欧罗巴却是海神忒提斯(Τηθύς)与她的哥哥、荷马所称的“环流大洋神”俄刻阿诺斯(Ὠκεανός)孕育的3000“美踝”海洋神女之一。“海洋”的出现很难不让人再度联想起同样诞生于海浪中的阿弗洛狄忒,而且阿弗洛狄忒和《神谱》中这位欧罗巴在辈分上的差距并不像《神谱》在叙述先后顺序上表现出的那么遥远:俄刻阿诺斯和忒提斯同是天神乌剌诺斯(Οὐρανός)和地神盖亚(Γαῖα)的儿女,而阿弗洛狄忒可以算是乌剌诺斯最后一个女儿。

《怀抱独角兽的女子》(拉斐尔,1506)。作为贞洁象征的独角兽实际来自远古爱神的象征物“马”

《怀抱独角兽的女子》(拉斐尔,1506)。作为贞洁象征的独角兽实际来自远古爱神的象征物“马”

虽然《神谱》中的描写看似诗情画意,但阿弗洛狄忒的诞生实际伴随着阴谋与血腥;《神谱》外欧罗巴的故事追其根究也不过是一场暴力抢婚。刻下了“认清你的界限”这一警句、留下一整套以神祇的名义上演的爱情肥皂剧的古希腊人以及他们的邻居很可能比他们留在文字上的表象更了解所谓“爱”的本质。卢奇安(Λουκιανὸς)公元2世纪写下的《论叙利亚神祇》(Περὶ τῆς Συρίης Θεοῦ)中就有颇为有趣的一段记述:“在腓尼基人定居的赛达(Sidon)地区也有一座大型神殿。他们称之为‘阿斯塔特之殿’。我想这座神殿不过就是祭拜阿斯塔特的,但一位祭司说此地是敬献给卡德摩斯(Κάδμος)之妹欧罗巴的。她是阿革诺耳(Ἀγήνωρ)的女儿,自从她从腓尼基的土地上消失,腓尼基人就为她建造了这座神殿供奉,还流传下一个神圣的故事:宙斯因她的美貌而爱慕她,自己变形为一头公牛,将她背负到克里特岛。我从其他腓尼基人口中也听到过这个故事。但现在流通在赛达地区的货币上又铸有欧罗巴骑在一头公牛身上的图案,并不见宙斯的影子。这似乎表明他们又并非认同这座神殿应该属于欧罗巴。”以讽刺著称的卢西安提到的阿斯塔特(Astarte)正是叙利亚的爱神,而且被后世绝大多数学者归为古希腊阿弗洛狄忒崇拜的直接源头。阿弗洛狄忒诞生仪式中潜藏的铁血味道在阿斯塔特身上毫不掩饰地张扬于外,因为她担负着爱神与战神的双重角色,她的裸体雕像经常被作为庇护神安置在战舰舰首。当年即便睿智如卢奇安估计也不会想到,这种别具意味的船首像会在千年之后逐渐蜕变成纯装饰作用的小美人鱼。阿斯塔特双重身份承继自远至公元前3000年东闪米特人陆续创造的阿卡德、亚述与巴比伦文明中的伊什妲尔(Ishtar)。伊什妲尔在神话中被记载为“双面女神”、“不羁、大胆、精力旺盛而且好战”。早在但丁之前4000年,大地之下的世界就曾因“爱”的名义而被打开:据说伊什妲尔曾携带“七种力量”连闯七关进入冥间解救自己的丈夫塔姆兹(Tammuz),这一故事经不同面貌的爱神逐渐向西代代相传,最后竟成了颇为文艺的古罗马爱神维纳斯与阿多尼斯的恋爱故事,曾经作为伊什妲尔首要象征符号的“狮子”也早已在这一弥散过程中消失殆尽。

尽管在语言上并不属于同一语系,但阿卡德文明与毗邻的苏美尔文明同期存在,发展出紧密的文化共生,双语现象广泛存在,苏美尔的爱神兼战神伊南娜(Inanna)因而成为阿卡德的伊什妲尔在比较神话学意义上的孪生姐妹,双方的传说经常被彼此借用。不过,就在各自神谱中的地位而言,伊南娜比伊什妲尔更为特别。伊南娜的名字在苏美尔语中可拆解为“nin-an-ak”,既可以理解为“天之女”,也可以诠释为“女的天”。苏美尔神谱中的苍天之神名为安(An),因此伊南娜有可能是天神的女儿,也有可能如同早期神话中屡见不鲜的那样、是天神的女人,甚或根本就是天神的女性化存在状态。神话学家哈里斯(Rivkah Harris)曾提出,伊南娜的名字不规范的拼写方式有可能指向原始幼发拉底(Proto-Euphratean)神话中的母神“Hannahannah”。越接近人类神话的源头造物神越倾向女性,这是神话学领域见多不怪的事情;男神的势力逐渐随着父系社会代替母系社会而逐渐增强,这也是不分东西方都渐次上演的俗套剧情。女娲最终变得需要伏羲才能完成创人大业便是例证之一,而一些想法大胆的学者近年在试图论证:苏美尔的伊南娜与中国的女娲原本就是一个神。

楔形文字

楔形文字

伊南娜也有下冥界的故事,只不过她对“爱”的诠释远比伊什妲尔“女汉子”。伊什妲尔下冥界是为了要解救死亡的丈夫,虽然最后没有完全成功,至少还是换得了每年有一半时间与塔姆兹在人间相聚。伊南娜下冥界的缘由则完全不同。在苏美尔人的观念里,“冥界”并不是地狱或是惩罚性质的场所,而是所有人和神死亡以后一定会到的世界。在那个世界里,人们会因为生前的作为而得到相对应的待遇与地位,神也依然是神,只是无法回到人间。作物之神塔姆兹为了保证大地的丰饶与伊南娜结成伴侣,但被众神侧目为“娼妇”的伊南娜并未就此中止四处调情,同时她还想得到更多的权力,成为“神上之神”。她的姐姐埃列什基伽勒(Ereckigala)统治的冥间便是她的目标之一,她曾经为此色诱姐夫古达拉纳(Gugalanna)但并未成功。古达拉纳去世后,伊南娜趁机打入冥间,虽然勉强击败了埃列什基伽勒,却被冥界的恶魔缠绕。恶魔们要求伊南娜必须在人间找到替代她驻守冥间的人才允许她离去。他们来到人间寻找替代的人,但是伊南娜拒绝用那些在她失踪期间为她哀悼的人作为替代品。当伊南娜回到家中,惊讶地发现丈夫塔姆兹(后来伊什妲尔丈夫使用同样的名字)居然毫无哀悼过的迹象,故而一怒之下将塔姆兹交给恶魔。除几位创世大神外,当时男性神祇的地位最高不过与女性神祇比肩。毫无抵抗能力的塔姆兹只能央求姐姐葡萄酒女神格斯提南纳(Gestinanna)相助,由此才获得了每年半年时间留在人间的机会。

依据传说,在塔姆兹之前差点替代伊南娜前往冥界的分别是宁述波(Ninshubur)、卡拉(Cara)和卢拉(Lulal)。卢拉是伊南娜的小儿子,后来取代塔姆兹成为曾强盛一时的古城巴德-提比拉(Bad-tibira)的守护神;宁述波是伊南娜的“附属神”,经常在众神间传递消息;只有美容师卡拉是人类,伊南娜留下卡拉据说也是因为“爱美”、不想失去卡拉的服侍。这一细节隐约透露出人类在那个遥远的人神共处时代的地位。虽然学术界对赫西俄德(Ἡσίοδος)是否是《神谱》的作者颇有争议,但他创作了《工作与时日》(Ἔργα καὶ Ἡμέραι)却是公认的。正是在《工作与时日》中,赫西俄德首先将人类与神的关系划分为五个时代,也即黄金时代、白银时代、青铜时代、英雄时代以及黑铁时代。活跃于公元前8世纪前后的赫西俄德感慨自己生活在黑铁时代,同时将特洛伊英雄们划入英雄时代。目前历史学家一般倾向于将特洛伊战争的进行年代拟定在公元前13〜前12世纪。按照这样推算,伊南娜的美容师颇有希望生活在赫西俄德所吟诵的黄金年代:“人类在神创造的世界中过着无忧无虑的幸福生活,他们不知道什么是劳动,什么是悲伤。神赐予他们无尽的美食与快乐。这个世纪的人类拥有强壮的身体和神一般的力量,他们不用担心疾病与死亡。他们虔诚地听从神的旨意。当一个人度过漫长的人生之后,他的灵魂会变成精灵环绕着土地。”然而,苏美尔-阿卡德-巴比伦神话系统残留的创世故事却似乎不允许人们这么乐观。无论是在人类最早的史诗、苏美尔的《吉尔伽美什史诗》(Epic of Gilgamesh)还是后来的巴比伦史诗《埃努玛•埃利什》(Enûma Eliš)中,人类的诞生都被记载成对神的不和做出的补偿。

《以斯帖与亚哈随鲁》(兰格瑞内,1780)

史诗中说,创世的工作耗费了6个世代神祇的努力,最后老一辈神祇创造了600个被称为“阿努那奇”(Anunaki)的第7代神祇。然而第7代神祇却质疑为何要做创造的工作,于是罢工。始祖神之一“淡水神”阿勃祖(Abzu)痛恨后代的懒惰,决定放洪水毁坏所有创造物。阿勃祖的孙子“深渊之主”、智慧和技艺之神恩奇(Enki)希望拯救世界,于是设法使阿勃祖长眠在自己统管的深渊之下,避免了这场浩劫,使阿勃祖最终化身为日后的冥界。阿勃祖的配偶、海蛇提阿玛特(Tiamat)闻讯愤怒地率领儿子金古(Kingu)和巨人兵团与众神宣战,“大地和暴风之神”恩利尔(Enlil)以“众神之王”的身份应战,用锐利的风之箭切开了提阿玛特的喉咙,将她撕裂成两半。提阿玛特的上半片身躯与肋骨构成了天空,下半片成了陆地,巨大的尾巴成为银河系,体液成为云,哭泣的双眼泪成为底格里斯河(Tigris)与幼发拉底河(Euphrates)的源头。世界虽然得以重建,但神祇们的“罢工”问题仍没得到解决。在众神的哀求下,恩奇再次从深渊中现身。他提议用黏土与血创造出一批仆从种族来安抚被谪入下界的神祇,同时代替神祇继续创造的工作。这就是人类。尽管恩奇反对,众神仍旧决定杀死金古并使用他的血液:“我将构造血,我将造出骨头。真的,我要使人站出来。真的,他的名字就是人。我将创造人。真的,必须执行对诸神的祭礼,让他们得到抚慰。”虽然参与这一血腥创世过程的神祇名称在苏美尔、阿卡德与巴比伦各自的神话中有所偏差,但正如著名苏美尔学者克莱默(Samuel Noah Kramer)所强调的:“人类主要是为祭奠诸神而创造的,这种思想可经常在早期宗教经文中找到。”

金古的名字在苏美尔语中原意为“低能劳工”。在长久习惯了近乎“万千宠爱在一身”的伊甸园式人类诞生传说后,看到人类根源有可能如此卑微、不仅毫无爱意而且混杂了赤裸裸的血与仇,自然会有些落差。假如再看到曾经有过更直白地视人类为诸神祭品的另一民族的创世传说,这种心理落差或许会更为明显。即便不一定非要上升到外星人之类的复杂度,地球各地原始文化中扩越空间的许多相似仍足以让各派学者再花费难以估算的时间去澄清。基什族(K'iche’)是至今生活在中美洲的一支玛雅人残存部落,保留有研究玛雅文化最重要的史书《波波尔•乌》(Popol Vuh)。“波波尔•乌”原意为“人之书”,记载了玛雅文明的创世神话和基什族自身的历史。书中记载,完成其他创物之后,特珀(Tepeu)和羽蛇神古库马茨(Gucumatz)希望创造一种“灵物”:“我们应该做些什么才能在地上被祷念呢?⋯⋯让我们创造顺从、恭敬、能供养我们的人类吧!”与苏美尔神话中类似,基什族的神祇最初也选择使用红色黏土,但“这个人很不美,虽然会说话,却没有思想”。两位造物神将作品打碎,随后他们决定用黄色与白色的谷物造人并赋予人类智力。新诞生的四个男性人类没有辜负神的努力,“他们看,并立即能看得很远,能够知道世界上的一切”。当造物神询问人类感觉如何时,人类无比感激地回答:“我们感觉很完美,我们知道远近的一切。我们还看到天地间的大小事物。”然而这一回答却令特珀和古库马茨很是不满:“我们的作品说的话不好,他们知道大大小小的一切。”“从本性看来,他们不是我们创造出来的简单动物吗?”“我们是他们的造物主,能看得很远、知道一切、看到一切,难道他们或许要和我们一样吗?他们也必须是神吗?”尤其令特珀和古库马茨感到不安的是:“如果当黎明到来和太阳升起的时候,他们不生殖繁衍呢?”两位神祇最终决定“稍微控制一下人类的欲望”,将雾气吹入人类眼中,“让他们的视力只能达到近处,让他们只能看到地面的一小部分”。完成这一修整后,两位神祇使男性人类睡去,开始着手创造女性。

美国文化人类学家本尼迪克特

美国文化人类学家本尼迪克特

也许这就是人类思维深处“爱情是盲目”的最早源头,也是苏美尔乃至腓尼基神话中爱神身兼“丰饶之神”暗藏的缘由。回归伊南娜也无法阻拦的众神之战,在巴比伦版本中,创造人类使用的是提阿玛特的血液。很早就有多方学者提出海蛇、羽蛇乃至中国的龙本是同源,无论事实究竟如何,如同神话学中的那条潜在定律一样:距离现代文明越近的神话里人类的地位越高贵,因为只有这样的反熵才有助于人类抵抗远古的无序世界。提阿玛特的血统显然高贵得多,她在苏美尔神话中是创世伊始的“咸水神”,人间世界因她与配偶“淡水神”阿勃祖的感应而生。两河流域将世界诞生归结为“咸水海”与“淡水海(河流)”相逢的传统至今可以在巴林(Bahrain)的阿拉伯文原意“两海”中看到。此外,两河流域文学专家雅各布森(Thorkild Jacobsen)在1968年的一篇论文中指出提阿玛特的名字与阿卡德语中“海”的古形“ti'amtum”之间的关联,古希腊学专家布克特(Walter Burkert)在1993年又将这一关联引申至古希腊语的“Θάλαττα”(海)上,而此前犹太裔语言学家亚胡达(Abraham Shalom Yahuda)在1933年曾提出提阿玛特的名字与西北闪米特语中的“םוהת”(tehom,深渊)同源。“םוהת”出现在古希伯来文《旧约•创世记》的“地是空虚混沌,渊面黑暗”一句中,倘若按照这一脉络,人类的存在乃至人类之爱似乎有了更为伊甸园的前景。

来自星星的情与怨

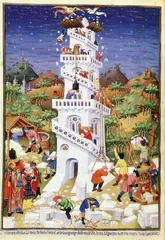

《建造巴别塔》(中世纪《圣经》插图)

《建造巴别塔》(中世纪《圣经》插图)

不过,如同基什族的造物神对自己的造物颇为挑剔一样,无论是用什么材料,人类从苏美尔文明式的混沌初始到《旧约》中亚当(Adam)被很“素食”地称为得名自尘土(םדָאָ,adam)造就还存在颇长一段时间,何况古希伯来语中的这一词语至少在以20世纪初布朗(Francis Brown)为代表的语言学家考证下还显露出了“红土”的本色。

无论是水生、气生、物生或是洞生型等创世神话,各地创世神话开篇免不了类似这样的桥段:当一种动量迷恋上自己本原(混沌)时,就产生了一种密切的联合,从而开始了创世。很少有神话将这一过程实质性地命名为“爱”或只超脱为纯虚拟的“一生二”。位于东西交界处且同样古老的印度《吠陀》创世神话或许能提供一个更具感情色彩的版本:“一个宇宙金蛋漂在宇宙水上。1000年之后,这个蛋裂开,生出了宇宙之主,他成为第一个永恒的人,他的灵魂是同宇宙精神完全结合在一起的。这第一个人就叫原人,因为他是第一个用火毁灭一切罪恶的人。原人第一次看到空虚的宇宙之水时却感到了恐惧,因为他意识到他是完全孤独的。但他也立即明白没有什么可以害怕的:正是因为他是一个人。不过原人并不因孤独而高兴,于是就把自己分为两半:一半女性一半男性。原人感到自己分裂了,就同他的男性部分结合在一起,把他的女性部分当作妻子。他们一起采用许多生物的形状,从而生出了各类动物。生命就此创造出来。”如同奥维所说:“在印度教中,创世的定义是‘倾注’。印度教相信,凡是领悟到这一点的人自己也真正成为持续的创世过程中的一个创世者,成为在动态活动的宇宙戏剧的主要演员。”

《爱神哀悼俄耳甫斯之死》(莫罗,1865)

《爱神哀悼俄耳甫斯之死》(莫罗,1865)

不过,参与宇宙的戏剧总是有风险的。当伊南娜下冥界故事的缘起,其实还有一多半人类的因素,虽然这位始作俑者据称只有三分之一人的血统。他就是《吉尔伽美什史诗》的主角吉尔伽美什。尽管是成文于大约公元前2100年的史诗,但历史学家认为吉尔伽美什可能确有其人,因为他的名字出现在《苏美尔王表》(Sumerian King List)上,而且史诗中记载被吉尔伽美什击败的基什(Kish)国王阿伽(Aga)的父亲恩美巴格拉西(Enmebaragesi)是目前有考古证据确认其存在的最古老苏美尔城邦国王。吉尔伽美什并非乌鲁克(Uruk)王朝的开创者,但两河流域的王权是在他的时代由基什转移至此。公元前2600年吉尔伽美什统治期间,位于幼发拉底河东岸的乌鲁克城建造了城墙,并成为当时世界上最大的城市。《苏美尔王表》记载吉尔伽美什统治了260年。这在现代人看来有些夸张,但与《王表》中更早期的据说统治过900年乃至上万年的古王相比已经很是谦逊。《王表》上吉尔伽美什名字后有铭文:“其父乃幻影,库拉巴(Kulaba)之主”。“Kulaba”是乌鲁克城初建时期围绕敬献给天神安的神殿修建的住宅区的古称,而史诗中说吉尔伽美什的母亲是天神之女宁松(Ninsun),父亲是据说统治了乌鲁克1200年的上上代国王卢伽尔班达(Lugalbanda)。幸好,早已习惯了“飞熊入梦”之类说法的东方人在理解父亲是“非人类”这种事上没有太多的困难。

伊南娜正是吉尔伽美什统治时期乌鲁克城的守护神,由于《吉尔伽美什史诗》现存12块泥板上的3000余行诗句最后定型于古巴比伦王国时期,伊南娜的角色套上了伊什妲尔的面具。无论是哪位爱神,对“爱”的崇拜原本称得上乌鲁克王朝的“国教”,然而吉尔伽美什拒绝了伊南娜的示爱,还毫不客气地挖苦了一番这位爱神的风流史。伊南娜恼羞成怒,央求父亲安制造“天牛”扰乱人间。这头天牛正是“伊南娜下冥界”故事中她的姐夫古达拉纳(Gugalanna)。“Gugalanna”一词在苏美尔语中本意为“伟大的天牛”。暂且不论神祇们成亲需要多少时间,总之是天牛滋事后不久便被吉尔伽美什和他的新伙伴恩基杜(Enkidu)合力杀死。天牛后来升入星空成为金牛座,恩基杜却因此被天神诅咒,病死在吉尔伽美什眼前。死亡造就的鸿沟终于让一直陶醉于自身神性的吉尔伽美什开始怀疑:三分之一的人性是否最终会在他的生命中占据上风、把他如同恩基杜一样限定为必死的凡人?他向太阳神沙玛什(Shamash)诉说自己的焦虑:“在我的城市里,人们都会死亡;人,无论他的身躯有多么高大,永远也不能够触摸到天;人,无论他的双臂有多么宽广,永远也不能够覆盖地球。”沙玛什劝他及时行乐、接受人类的命运:“当众神在创造人类的时候,他们把死亡也分给了人类;生命掌握在他们自己手中。”吉尔伽美什试图借助人间之爱的力量使自己保持年轻,但最终还是开始了前往死亡之海对岸探访永生者乌特纳比西丁(Utnapishtim)的跋涉。

天空女神努特(纸草书,公元前10世纪)。古埃及是少有的以女为天、男为地的古文明。努特身上闪烁着无数星辰

天空女神努特(纸草书,公元前10世纪)。古埃及是少有的以女为天、男为地的古文明。努特身上闪烁着无数星辰

尽管不是“下冥界”,但史诗中吉尔伽美什一路光怪陆离的经历足以拍成现代意味上的好几部史诗片。难怪那些另类人类起源论学者都偏好《吉尔伽美什史诗》,因为其中有太多的叙述实在出离我们眼前可见世界的逻辑。然而,吉尔伽美什这次轰轰烈烈的历险并未得到他希望的结果。乌特纳比西丁与他的妻子确实是历史上那场大洪水后仅存的人类,只是他们也没能力告诉吉尔伽美什生死的奥秘,因为他们的永生不过是偶然的神赐。最后,同情吉尔伽美什的乌特纳比西丁之妻告诉他死亡之海深处有一种野草,至少可以使人返老还童、重获青春。吉尔伽美什历经险阻得到了仙草,随即踏上归途,因为他希望乌鲁克城的所有人类都能分享神赐。然而,吉尔伽美什在归途中因疲倦而睡着,仙草被一种即将在各地神话中和人类纠缠不休的动物——蛇——盗去。蛇获得了以蜕皮方式长久地重获青春的能力,醒来后的吉尔伽美什只能带着遗憾返回乌鲁克。

虽然吉尔伽美什被认为具有三分之二的神性,但正如久已受宠的孩子突然发现自己得到的不过是些虚幻的玩具、真实的愉悦完全不在他享受分内一样,吉尔伽美什的挫败益发衬托出他体内那三分之一人类血液在面对天地时的悲壮。吉尔伽美什没能带回仙草,却带回大洪水的故事——《吉尔伽美什史诗》中记录了人类“大洪水”群体记忆的最早成文版本:众神之王恩尼尔觉得人类过于低俗吵闹,决定放出洪水灭绝人类;托付乌特纳比西丁以“方舟”的形式拯救人类的仍是恩奇;恩尼尔怒斥恩奇妨碍自己的计划,恩奇则向他解释,为了天地间必需的平衡,不应该完全灭绝人类,以“死亡”控制即可。在外围衍生的苏美尔神话中,可以看到恩奇始终信守自己对恩尼尔的承诺:他护佑人类,但要求人类不求永生。吉尔伽美什在人间的活动终结在他统治的第260年上,但他的姓名在此后数千年开始伴随着以“Sha naqba īmuru”起首的史诗传承。“Sha naqba īmuru”在苏美尔语中意为“见过万物的人”,或是直译为“见过深渊的人”。神话中记载,恩奇以“文化之神”身份保管被称为“Me”的组建文明必需的各种原始泥板,其涵盖范围从礼仪、政体、军事一直到艺术、语言等。曾有上百块“Me”板因恩奇的失误而被窃,最终流入乌鲁克,但恩奇知情后并未严究。即便是在已经距离神话时代太远的今人看来,恩奇也算是在不违背自己承诺的前提下成全了人类迟早会想到的一行诗句:“死神不能夸说你在它的阴影里面走着,如果你在这不朽的诗句里获得了永生。”然而更具意味的是,这些“Me”板的盗窃人正是乌鲁克的庇护神:爱神伊南娜。

《丰饶女神像》(鲁本斯,1615)

苏美尔人使用的语言是大名鼎鼎但对现代人来说过于高冷的楔形文字(cuneiform),不过在当时人们看来或许还颇有些亲和力,因为它们最古老的形态和中国的象形文字一样具象。最古老的一些文字符号甚至可以上溯至公元前9000年,大多是些极其憨态可掬的刻在泥板或黏土球上的图像,主要用于记录账目。有考古证据的成篇泥板文书楔形文字可上溯到公元前3200年,而且确实发现于乌鲁克古城,但此时的楔形文字已经在外观上发生质变,呈现为现代人更熟悉的“丁”字文样式。如同“医者不自医”或者说“能被证明的公理不是公理”,几乎世界各地的古文字都缺失有关自己身世的信史,楔形文字的诞生也不例外。爱神伊南娜偷取语言“Me”板的神话虽有泥板文字记载,成文年代却颇存争议。其余两种传说同样欠缺可信度,而且更加无趣。20世纪一位具有跨界思维的美国考古学家米查诺斯基(George Michanowsky)在1977年提出的假说倒是让“伊南娜偷取说”添加了额外一层浪漫色彩。米查诺斯基在对楔形文字研究时发现,在较早的泥板文书记载中大量出现对同一颗星的记录,因此他提出楔形文字乃至苏美尔文明的起源与这颗星有关的假设。米查诺斯基的假说后来被具体到目前残存在苍穹中的船帆座X号星(Vela X)。如今这颗曾经的恒星只余下末日爆发后人类肉眼勉强可以分辨的超新星(supernova)残骸,但爆发当时“其光芒白天可以与太阳同辉,夜晚与月亮并悬,在两河水面上拉开了一条长长的光带”,因此成为人类“童年期”心理冲击最大的天文事件之一。米查诺斯基相信:苏美尔人对船帆座X号星超新星爆发光耀的敬畏和崇拜直接影响到自己文字的形成。无论是哪种文字,有这样的天缘起源都是醉了。楔形文字确实有些貌似放焰火,但可惜这种形态只出现在中后期。1999年,美国约翰•霍普金斯大学(Johns Hopkins University)宇宙物理学系的几位学者将船帆座X号星的超新星态爆发日期推算为距今1.1万〜1.23万年前,倒推回去,当属楔形文字象形态时期,即便当时船帆座X号星能在天空中搞出“爆破作画”的效果,当时的苏美尔先祖们恐怕也来不及在黏稠的泥板上描摹。

米查诺斯基还曾指出:在楔形文字中最早和最多使用的两个字是“星”和“神”。不过,无论是否伊南娜窃取了语言,她作为“爱神”早就与“星”相关联。如今金星在国际天文学中统称为“Venus”,看似借用了古罗马爱神维纳斯的名字,实际在以苏美尔文明发端、持续影响到欧洲文明的线路中,金星始终在借用不同时期爱神的名字。恰如金星的“维纳斯”名称在古希腊时期其实是“阿弗洛狄忒”一样,在苏美尔时期金星以“伊南娜”命名,巴比伦时期以“伊什妲尔”命名,进入腓尼基人的信仰后才改以“阿斯塔特”命名。星形与狮子自伊什妲尔年代起就开始作为爱神的象征,早于阿斯塔特的其余两大象征物:马和鸽子。马与鸽子后来在基督教文化中上升为贞洁的独角兽象征以及更奥妙的圣灵象征,狮子藏进了福音书和《启示录》。对于伊南娜为何对应金星,苏美尔神话中的解释是:作为不多的人类可以在太阳自升起到日落先后在地平线目测到同一颗星,这颗星同时具备了赐予温暖与带来黑暗的双重属性,它与其他星辰迥异的不确定轮回线路正符合伊南娜身兼爱神与战神的双面性。如同现代心理学家以“恒河猴实验”残忍看到强力下的爱的本初却无能为力一样,面对远古神话时我们如果能笑也只是“呵呵”。事实上,苏美尔文明泯灭后,黎明与傍晚出现的金星很长时期里再度被“分裂”为两颗星,能够将金星分别命名为“启明”与“长庚”,又将它们视为一体并将金星“凌日”判为“主有难。多战事”的民族并不多。在古希腊本地传统中,金星一直拥有两个名字:作为晨星时被称为福斯福洛斯(Φωσφόρος),作为昏星时被称为赫斯珀洛斯(Ἓσπερος)。直至公元前4世纪之后,由于巴比伦天文学的传入,古希腊人才学会将晨星与昏星都认同为“伊什妲尔”或“阿弗洛狄忒”。

一般概念里美洲是比欧洲更加年轻的文化,但如同中美的基什族人一样,从北美到南美都分布着一些在年代感上似乎与书本文明不使用一个坐标体系的部落,他们保存下的神话与传说中也因此经常蕴藏着异于体系化文明的世故眼光之外的纯真灼见。北美祖尼人(A:shiwi)就是这样的部落之一。祖尼人生活在美国新墨西哥州有3000〜4000年的历史,而据语言学家考证,祖尼人传统上使用的祖尼语(一种与其他任何美洲原住民语言都没有联系的孤种语言)至少拥有7000年的历史。因《菊与刀》(The Chrysanthemum and the Sword)一书而广为人知的美国人类学家本尼迪克特(Ruth Benedict)就对祖尼人做过系统的田野研究。祖尼人的宗教中的三大神祇是大地妈妈、太阳爸爸和月光妈妈。在他们的创世神话中,星星有一个颇为温馨的起源:“大地母亲温暖,我们的天空父亲寒冷。天空父亲说:‘就算这样吧,可是我也会对我们的孩子有所帮助的。’然后他伸开手,手心向下,把闪闪发光的黄色谷粒放进他手中所有的褶皱中;它们在世界黎明前的黑暗中像火星一样地闪烁着。他指着他拇指和四个手指间的七颗谷粒说:‘看,当太阳父亲不在身边而大地母亲的梯形斜坡犹如黑暗一般的时候,我们的孩子就接受谷粒的引导,然后我们的孩子将受到光的引导。’所以天空父亲就创造了星星。”

星辰中或许真的隐藏着某种远古留下的“光”的引导,至少它的名字中就隐藏着直白而又精细的暗示。假如从苏美尔爱神的名字“Inanna”中直接看到的或许还是“天”,巴比伦爱神与腓尼基爱神各自的名字“Ishtar”、“Astarte”在外形上则极酷似现代英语中的“Star”(星)的相似。倘若再了解古希腊语“星”(ἄστρον)的拉丁化拼写是“astron”,那么现代欧洲各国语言中诸如“stella”、“estella”、“stjerne”、“Stern”、“astronaut”、“astrology”、“asterism”、“astroid”、“astrophotography”、“asterisk”等一系列星光灿烂的词语全都似乎可以在这个族谱中各就各位。甚至连外形相差较远的法语中的“星”(étoile)同样是经由古法语的“estoile”而源自拉丁语的“stēlla”;表面上似乎含意与“星”无关的“disaster”(灾难)也是16世纪末从意大利创造的新词“disastro”演变而来,原意为“星相不佳”的。

尽管一直活跃在欧洲南部,“astro-”这一前缀真正进入英语比人们料想的晚得多,直到18世纪中期才发生。更具英语本土特色的是自古英语开始使用的“Steorra”(星)。它的始祖一般认为是日耳曼语(Proto-Germanic)中的“sterron”。这一支系在现代最常见的代表是德语中的“stern”,现代瑞典语、丹麦语中也分别保留了经由它们各自古代祖先转型而来的“stjerna”与“stierne”。包括史前印欧语系专家巴克(Carl Darling Buck)在内的许多语言学家都曾猜想:如同“astro-”一样,在读音上似乎多了些北方的寒冽的“star”们同样源自 “Astarte”与“Ishtar”。然而,在这串璀璨的词语链中却缺失了一种与欧洲文明性命攸关的语言:构筑了《旧约》的古希伯来语。古希伯来语中的“星”是“בכוכ”,拉丁化的写法是“kokháv”,一直沿用至现代,从发音上就似乎有些任性地偏离了伊什妲尔等一众爱神率领的“主流部队”。然而,古希伯来语的“星”拥有大量来自闪米特语族(Semitic)颇具古风的兄弟语言的支持。“בכוכ”可以溯源自闪米特语(Proto-Semitic)中的“kabkab-”,有“燃烧”之意。闪米特语族中,读音“b”与“v”的互变是极其常见的事。阿卡德语中的“星”读作“kakkabu”,腓尼基语中读作“kkb”,阿拉伯语与波斯语中分别读作“kawkab”和“kokab”。绝大多数古代闪米特语言中类似这一发音的名词都直指金星,或至少是“晨星”。西闪米特部落和阿卡德人将黎明时的金星视为“阳性”、黄昏时的金星视为“阴性”,诸如“Ahu-Kabkab”(朕之兄长晨星之主也)这样的铭文在这些地区出土的泥板上时常可以看到。叙利亚人则将金星统一称为阴性的“kaukabta”。希伯来语中的金星倒是另一个词“הגנ”(nógah),从“晨光”之意演绎而出;“בכוכ”却成了水星,颇令人想起伊南娜下冥界神话中替她传信的那位“附属神”宁述波——在苏美尔神话中,宁述波被视为常伴金星在天边出没的水星。“kokab”在波斯也代表“星”,但被务实地指向了在如今的小熊座α星之前负责担任“北极星”的小熊座β星,也即在中国古代被称为“帝星”的北极二。不过,印欧语阵营的“astro-”等倒是最终在波斯语里找到了交集:波斯语中有源自古波斯语“stārag”的“setâre”,而“stārag”可以沿着自伊朗语系(Proto-Iranian)一直追溯到印度-伊朗语系中的前缀“hstar-”。

阿斯塔特与伊什妲尔造就了一片星空,但她们名字的本意其实只与伊南娜相关联:“主宰者。”另有一些学者提出,现代欧洲语言中爱与星光之间遗失的一环不过是隐藏在《旧约》中。《旧约·以斯帖记》(Book of Esther)的主角是波斯王后以斯帖(Esther),她的名字的古希伯来语样式“רתסא”确实与阿斯塔特的希伯来名字“תרתשע”在发音上有些相似。《以斯帖记》是《旧约》中对犹太人来说别具意义的一部,主要记述了身为波斯王后的以斯帖如何拯救自己的犹太族人,免去一场宰相谋划的对犹太人的全境大屠杀。经书对后世最深远的影响就是促生了犹太人每年一度的普珥节(םירופ)。为纪念以斯帖的功绩,犹太人在每年犹太历的亚达月(רדא)的14〜15日,也即《以斯帖记》中犹太人转危为安的两天一夜举行一系列的庆祝活动。尽管普珥节作为宗教节假日的地位不及那些《摩西五经》规定的圣日,但它对于犹太民众的意义已经超过了其宗教意义。亚达月相当于公历2〜3月间,因此普珥节的日期与中国农历春节的日期相仿。普珥节同样也是犹太教中少有的可以“闹新春”般狂欢的节日,据说还是以色列全年中唯一允许正统犹太教徒喝醉酒的节日。女性在节日期间必须聆听《以斯帖记》朗诵,因为是她们的先辈参与了那次奇迹。通常犹太教不允许女性诵经,但在一些开放的犹太社区《以斯帖记》却是例外。

不过,自从古希腊的希罗多德(Ἡρόδοτος)开始,不断有学者质疑《以斯帖记》就史实而言的真实性。以斯帖的名字首当其冲。希罗多德提出:时任波斯王后理应是阿玛翠丝(Amestris)。1981年,美国著名犹太拉比葛迪斯(Robert Gordis)在《〈以斯帖记〉中的宗教、智慧与历史》(Religion,Wisdom and History in the Book of Esther)中反驳:“当时流行将外国名字缩写,尤其是来源不明的字眼。例如希腊名字‘Alexander’就普遍写作‘Sander’。因此‘Amestris’与‘Esther’是同一名字的不同拼写。”至于以斯帖出嫁后为什么将自己的原名哈大沙(Hadassah)改为“Esther”,有学者认为不过是因为源自波斯语“星星”的这个名字可以掩藏她外族人的身份。

在神话学家看来,以斯帖的故事倒很可能是巴比伦爱神伊什妲尔某些散佚在历史缝隙里的传说的犹太化版本,因为她们的名字实在过于相像。伊什妲尔的名字甚至还可能与盎格鲁-撒克逊文明中的春神伊娥斯特(Eostre)有关,现代英语中的复活节(Easter)的命名正是来自这位原始神。在伊什妲尔吸引各方视线之时,尽管源自于炽热的“燃烧”,希伯来语的“בכוכ”(星)如今似乎只能冷清地独守自己那片古意的天空。外形与希伯来语酷似的意第绪语(Yiddish)里的“星”是“ןרעטש”,在造词上几乎是现代德语“Stern”(星)的照搬。“ןרעטש”作为希伯来语也存在,只不过它的含意是“凛然”或“前额”;“בכוכ”在意第绪语种则完全不存在。意第绪语是10世纪犹太人在罗马帝国管辖下、与日耳曼人长期混居后产生的。可以说是闪米特语、斯拉夫语、日耳曼语混合而成的特殊交流方式。它在语言学上的地位究竟只是德语的方言还是一门独立的语言,为此争吵不休的远不止语言学家。两种外貌相似的语言彼此见面却难以沟通,而且在对同一事物的描述感觉上冰火两重天,当年巴别塔上发生的语言大纷乱时恐怕也不过如此。

传说中的人类最古老共通语言被一些语言学家命名为“亚当语”,而古希伯来语等闪米特语语系中的语言曾经被认为最有可能让现代人一瞥“亚当语”的面目。进入21世纪后,越来越多的学者却开始将探寻的眼光投向非洲。来自新西兰奥克兰大学的阿特金森(Quentin Atkinson)在研究了504种语言之后就得出结论:所有语言都来自石器时代的一种非洲方言。“每种语言的音素(phonemes)数量迥异,英文有46个音素,南非的土著语言却可高达200个;越接近非洲萨哈拉沙漠以南的地区,音素越多。”

事实上,自一部《阿凡达》横空出世后,越来越多的丛林科幻电影也开始去非洲学习嘶吼土语。“亚当语”是否源自非洲,这在学术界肯定还会存在长期的论争,但非洲确实是一个无论褒义或贬义上奇葩发生的地方。仅就创世神话而看,其余各洲都在设法为人类营造多少有些意味的诞生史,唯有非洲异常自信地认为人类存在于天地之间理所应当。正如奥维观察到的:“最高神祇虽然也经常创造人类,但非洲神话似乎承认,此外的世界(无生命的世界乃至所有的动物)是早已存在的。有时人类也被说成是就在大地上出现了,根本不研讨人的起源问题。许多非洲神话把人类说成是先在的,是从一棵树、一块石头甚或地上的某个洞里出来的一种自发的创造物。东非肯尼亚的马萨伊(Maasai)部落的神话就说:‘当上帝着手开创世界时,他发现在那里有了一支多洛勃(狩猎的部落)、一头象和一条蛇。’”如果说对于非洲看似有些“原始”的部落群体记忆现代人还能倨傲地归结为“无知者无畏”,在非洲大陆上繁衍了数千年、历史厚重感只略逊于两河流域上古文明的古埃及人留下的陈述无法令人低视。比赫西俄德的“人类五时代”在语言上更拙朴但在想象力上远为绚丽的人类世界分期在美洲神话中很常见,典型的例子是这样的神话:“有很多个世界,有些已成过去,有些还是未来。在一个世界里印第安人全都是爬行的,在另一个世界里,他们全都是行走的,在又一个世界里,他们全都是飞翔的。”北美祖尼人的神话中也有关于人类如何从地下因灾难而逐渐向上攀爬到越来越高的洞穴、逐渐接近“认知”洞穴的叙述。无论是否相信人类真的有过曾经更高级的阶段,游离在现代人视野边缘处的希腊化前古埃及人永远是一种如同薛定谔的猫一样既确定又摇摆的存在。

在欧洲神话学界很常见的争论话题之一是:苏美尔的伊南娜与埃及的爱神伊西斯(Isis)是否同源。公元前25〜前24世纪开始列位古埃及众神殿的伊西斯确实与伊南娜有不少相似处:她也被称为天空与大地的女儿、掌管广义的爱,也曾因给亡夫奥西里斯(Osiris)收尸而与冥界有所关联;伊西斯同样具有反差巨大的善恶两面性,她为探寻年迈的众神之父拉(Ra)的真实姓名不惜下毒。在古埃及的神话世界中,知道某一存在的名姓代表着操控它的能力。虽然包括《吠陀》在内的很多创世神话都表述过这种“一念一世界”的逻辑,但表述得最直白的还是古埃及版本:“阿图姆(Atum)曾一度在混沌之渊努(Nu)中生活,当他需要一个立足之地时,他首先在脑中想出那个立足之地的样子并给它命名。当他说出那名字时,这立足之地就立即出现了。然后他在自己的头脑中创造了天和其中的天体、众神、地、男人和女人、动物、鸟类、虫。这些创世的思想或观念被阿图姆的智慧转变成词语,当他说出这些词语时,一切创造物就出现了。”在古埃及至少3000年的历史中,主神的姓名随凡间人类需求而不断改换,当伊西斯盗取天地间最大的知识、众神之父的秘密姓名时,曾以自己思想经纬天地的主神已经从阿图姆换成了拉,而这段传说又为伊西斯成为事实上的主神做了铺垫。以至于当古埃及进入被古希腊和古罗马占领的后埃及时期时,身份已经不只是爱神的伊西斯已经成为埃及神殿中最重要也最强大的神。

无论是否认同古埃及文明在心智上是否相似于非洲大陆的其他文明,同很多非洲创世神话一样,埃及创世神话的显著特点之一也是它除了宇宙或世界之外,并没有努力去描述人的创造。但古埃及文明最令后世或至少是占领了他们的古希腊和古罗马人困惑的还是:“他们似乎具有一种双重的精神或意识。”由地中海脉络衍生而成的欧美文明同样在某种潜在强迫症影响下延续着这种困惑。如同直至20世纪奥维仍在《太阳之歌》中慨叹:“他们似乎具有一种双重的精神或意识。当生活的实际需要时求诸理智,但在宗教事务上则接受巫术和异教信仰。这说明在基本的实用主义之外,还有神话和巫术的某种并存的状态。但这也许就是解释他们的矛盾本质的线索。他们的宇宙论、对死后生活的信念以及宗教教义似乎都是用确实而有形的词语表达出来的。至于在沉思或抽象观念方面,他们却很少有才华。他们不是理论家而是实干家。也许这就是为什么几乎3000年来他们的宗教和信仰极少根本变化的原因。也许这就是为什么在实践的世界中他们能拥有一种高级且先进的文明,而在宗教上却仍由万物有灵论占据统治地位。这也能说明他们的宗教怎么会如此复杂,对每一事件或每位神的作用都有那么多可用的解释。”

古埃及创世神话区别于其他地区绝大多数宇宙起源说的另一特点是:把地定为男性,天定为女性。天地之合诞生了伊西斯与奥西里斯,同时在天空女神努特(Nunet)的“躯体和巨大的不知疲倦的四肢上有星星在闪耀”,其中最重要的星辰之一是天狼星(Sirius)。我们现在熟悉的天狼星西方命名延续自拉丁语,意为“狗星”,实际可追溯至古希腊语的“Σείριος”(灼烈、干燥),后世英语俚语中倒霉的“狗日”(dog day)也可以极具象地从它的词源中看出。在古希腊,复数的“星”指的是“星空”,而单数的“星”多数情况下指的是“天狼星”。对于这颗星的额外重视仍要回归到古埃及。古埃及是最早对天狼星持续观测的文明,因为他们已经注意到天狼星与日出的相伴关系决定着尼罗河流域旱-雨季的交界,古埃及史书上对于天狼星伴日的观测足以使历史学家将古埃及中王朝(Middle Kingdom)依照天文历法定位于公元前2133年。古埃及神话中还认为天狼星与冥界之王奥西里斯相关。也许还有更多源头,但至少是在由两河流域延续到古埃及的“入冥界而获重生”的神话之前,一切以爱神为名的冒险不过是为解释人间大地作物的更迭,而“爱”在其间不过扮演着或有或无的引导性角色。在公元前6世纪古埃及文明的末期,终于迎来了将冥间与人类追逐向更高层面“爱”或“自爱”情怀相联系的重磅角色。

没有信史记载古希腊那位传奇的吟游诗人俄耳甫斯(Ὀρφεύς)的生卒,但从古希腊诗人品达(Πίνδαρος)开始歌颂他的时间和他曾经游学于古希腊的阅历来看,俄耳甫斯应该在公元前6世纪前后出没于已经是古希腊辖下的古埃及。传说中俄耳甫斯同样为心爱而难以释怀的人进入冥间,如之前传说母题一样功亏一篑。然而他并未选择如同前辈伊南娜般愤怒或吉尔伽美什般认命,留存在人间的故事说俄耳甫斯选择转向自己内心。有关俄耳甫斯的终局史料上众说纷纭,最为流行的说法是:因为只沉浸于自己内心而无视女性的示爱,俄耳甫斯最终被一群狂热的色雷斯女人杀害并砍下头颅,抛入河流。俄耳甫斯留下的诗篇促成了古希腊玄秘教派俄耳甫斯派(Ὀρφικά)的诞生,该教派创立了自己的宇宙观,其中对人类的诞生有这样的描述:宙斯与珀尔塞福涅生下了扎格琉斯(Ζαγρεύς)作为未来世界的主神,而反叛的提坦们设计杀死了扎格琉斯并将他撕成碎片吞吃,宙斯发现后投掷下一道闪电烧焦了提坦并设法令扎格琉斯重生并返回上界,然后提坦们的灰烬创造出人类,因而人类自诞生之日就具有双重本性——提坦的骨灰产生了象征人类提坦本性的黑暗面,另一面则是因提坦吞噬下的由扎格琉斯的血肉产生的永生不死的灵魂。因此人类终其一生都注定将艰难地进行一场斗争,保护自己永生的或神圣的本性不受侵害,同时驱除内心残忍的、提坦式的冲动。

冥界此前不过是诸种创世神话中人与神的另一居所,由此却开始带有“地狱”的意味,因“爱”而下冥界,又因“爱”的暴力而终结的俄耳甫斯留下了比“伊甸园之果”更深邃的爱的原罪种子。源远流长的苏美尔神话一方面孕育了古希腊、古罗马神话中的诸般拥有不同神格的痴男怨女,另一方面也为亚当与夏娃的诞生留下了线索。上帝先创造男人还是女人?这是一个对于经院哲学思维来说重要度不亚于“针尖天使”的问题,因为注定摘下禁果的是女性,而男女被创造的先后将影响世人对上帝创造人类意图的揣摩。不幸的是,关于这一问题,不能再经典的《圣经·旧约》中就留下了自相矛盾的两个版本:《创世记》第一章中说第六日“神就照着自己的形象造人,乃是照着他的形象造男造女”,显然已经同时创造了男女,但随即又在第二章中说神担心“那人独居不好、我要为他造一个配偶帮助他”,于是有了亚当肋骨造人的故事。没有被收入《圣经》的一部犹太著作算是给了这个问题“半官方”的解释。《便西拉的字母》(The Alphabet of Ben-Sira)是10世纪前后的一份中世纪佚名文献,记录了《次经》(Deuterocanonical Books)中提到的希伯来先知便西拉(אריס ןב)的生平。书中便西拉讲述的故事里提到了通常不为人知的亚当的第一个妻子,莉莉丝(תילִילִ ):“上帝创造了孤独的亚当之后,说:‘那人独居不好、我要为他造一个配偶帮助他。’于是他利用创造亚当的方法,用泥土为亚当创造了一个女人,唤她作莉莉丝。亚当和莉莉丝打斗起来。莉莉丝说:‘我不可在下。’而亚当说:‘我当在上,不可在你之下;你当在下,我在你之上。’莉莉丝回答说:‘我们皆是从土里生的,故而你我无差。’他们都不接受对方的意见。莉莉丝见状,说了上帝隐秘的名字后逃走了。”

莉莉丝从此拒绝回到亚当身边,还成了专门针对新生儿的恶魔。不过,至少是看过《EVA》的人都知道她的实际威力远超乎想象。“隐秘的名字”等说法很容易让人想到:将故事主角的名字换成伊西斯乃至伊南娜更容易理解。著名苏美尔语专家克莱默(Samuel Noah Kramer)1932年翻译《吉尔伽美什史诗》的第12块泥板时,将栖居在伊南娜花园柳树树干里的“ki-sikil-lil-la-ke”翻译为莉莉丝。这种对应在学术界虽有质疑,但也沿用至今。苏美尔神话为莉莉丝的存在留下了伏笔,不过有失有得,苏美尔神话也为亚当肋骨造人提供了“理论支持”。克莱默在其著作《古代世界神话》(Mythologies of the Ancient World)中记录了这样一段女神宁胡尔萨格(Ninhursag)和恩奇的故事。

宁胡尔萨格利用恩奇的精子创造了八种不同的植物。当恩奇发现这八种植物时,可能系出于决定它们命运的目的,恩奇任性地决定必须品尝它们。此举激怒了宁胡尔萨格,她诅咒恩奇后便离去,并声称除非恩奇死,否则她不会再用“生命之眼”注视他。恩奇的身体每况愈下,他身上八个器官无不处于病态。恩奇的病情使众神十分悲伤但束手无策,有关如何请回宁胡尔萨格的过程因泥板毁损无从得知,我们只知道宁胡尔萨格创造了八神物分别对应,恩奇因而转危为安。对应恩奇肋骨的,就是“宁-提”,意为“肋骨女性”。如同伊南娜名字中暗藏的双关一样,苏美尔语的“提”既指“肋骨”,同时兼具“创造生命”和“给予生命”之意,因此“宁-提”似乎又有“给予生命的女人”之意。按照神话原背景来看,后一种解释可能性其实更大,但正如克雷默所说:“男神造人,或者男神与女神一起共同造人,来自对于女神造人的民族神话的改写,这已经成为世界性的文化现象,而促使这一现象出现的主要原因之一,便是人类进入了以男性为中心的父权社会。” 克莱默认为宁胡尔萨格和恩奇的故事实际上是伊甸园故事的原型:“恩奇食八种植物并因此遭受诅咒,显然是亚当和夏娃食知善恶树的果实并因这一罪行而遭诅咒这一情节的原型。”更重要的是,为什么造物主单独选中肋骨而不是其他部位创造女性,这个问题似乎也找到了终极答案。虽然在《旧约》使用的希伯来语中的“肋骨”已经完全不具备其他的双关效果。

宁胡尔萨格和恩奇的故事中说“肋骨是恩奇身上最薄弱的部分”,但这显然与苏美尔创世神话中说恩利尔以反叛的提阿玛特的肋骨做天空的支柱有些矛盾。倘若相信恩利尔不是在敷衍了事的话,我们只能视恩奇的肋骨为个例,或是故事在后来诠释的过程中发生了某种转变。女性爱神的权杖传至阿弗洛狄忒时,丧失的不只是“战神”的身份,同时也有“丰饶之神”的身份。如同克莱默所说:“原生的女神崇拜并非性别崇拜,而是生殖崇拜。”爱神们最初的冥界之旅造成了人间大地产物的生死循环乃至四季的轮换,类似的结果同样出现在维纳斯与阿多尼斯的故事中,只是传至维纳斯时,苏美尔爱神曾经担负的“丰饶之神”身份自古希腊时起就已经消失,转而由更具克里特本地神基因的德墨忒耳(Δημήτηρ)承担。同时身兼家庭守护神的德墨忒耳当然不可能再做将自己的丈夫踢入冥界的事,于是为农作物们做出牺牲的只好是她的女儿,而伊南娜威风凛凛大闹冥界的故事也被简化为古希腊神话系统中随处可见的又一场抢婚。卸下了“丰饶”负担的爱神自然可以不再食人间的烟火,因此先古神话中众女神的生育没有经受分娩之苦,而伊甸园后夏娃却要被诅咒“你生产儿女必多受苦楚”。

奥维的《太阳之歌》中还记录了早期犹太文献中有关上帝如何创造亚当和夏娃的故事。这次上帝选择以亚当的肋骨,是因为觉得选用头、眼睛、耳朵、舌头、心、手、脚来创造女人会分别导致她自负、爱看热闹、听闲言碎语、唠唠叨叨、妒忌、贪婪、游游荡荡。上帝决定:“我要用人的看不见的一部分来造她,这样既令她裸体站在那里,也不能被看见。”于是,上帝用亚当的一条肋骨创造了夏娃,说:“你要成为一个端庄而贞节的女人!”然而,全能的上帝居然真的造出了一块他自己举不起来的石头。故事的结尾是:“上帝的计划虽然极好,但却失败了。女人是自负的、爱看热闹的、爱说闲言碎语的、唠唠叨叨的、有妒忌心的、贪婪的、游游荡荡的人。”

犹太民族的创世神话往往由于《圣经》的存在而变得有些令人敬而远之。对此奥维的见解不妨作为参考:“对《圣经》采用‘神话’这个范畴并不是认为它的历史意义有什么问题。在这里,神话的作用就是用比喻和象征来表现看得见的历史起因以外的那些事件。因为有许多人相信,在生命和生命通过时间的运动似乎已超越起因的时刻,上帝就进入了自然。在这些时刻,神话就成为人类知觉的延伸,它钻到了我们起源的黑暗而神秘的角落里。”“《创世记》是由各种希伯来作品编纂而成的,像大多数宗教文学一样,被一编再编直至形成现在的状态。它的结构基本上是简单的,但许多评注家和评论家都同意学者弗朗兹·德里茨希的观点,即‘《创世记》是《旧约》中最难懂的篇章’。所以难懂,主要是由于它是比喻式的和象征性的。尼斯的格雷戈里(390年)把《创世记》中的创世描述为‘故事形式的观念’。早期的著名教士,直至奥古斯丁时代,也许甚至到了5世纪中期,都承认创世故事具有象征的性质,而从那时以后,创世故事就日益被人们视为文学的和历史的记录了。”

倘若说早期犹太民族留给我们的夏娃故事多少会造成些挫败感的话,他们留下的亚当故事或许能算留下了一些希望:“创始者创造人类前与诸天使商量。‘宽恕’同意造人,因为‘他将是慷慨而仁慈的’。‘和平’不同意,因为‘他将不断进行战争’。‘正义’同意,因为‘他将把正义带到世上’。‘真理’不同意,因为‘他将是个说谎者’。创世者把‘真理’从天上扔到地下,不顾天使们的反对,将人创造出来。创世者说:‘他的知识将超越你们。’创始者把各种走兽飞禽集合在天使前,要天使们给它们起名,但他们不行。创世者说:‘现在你们将看到人的智慧。’于是所有的走兽和空中的飞禽都被领到人的面前,人一一叫出了它们的名字。创世者问:‘那么你自己的名字叫什么呢?’人回答说:‘我应被叫作亚当,因为我是用亚当玛或尘土造成的。’”

《旧约·创世记》中也在创世伊始赋予了人类“为万物命名”这种按照古埃及观点近乎造物神的能力,但这种能力却与“分辨善恶的智慧”相剥离。冯象在他新译的《摩西五经》中有这样的注释:“恶,也是神赐的知识,是神恩遇拯救的伦理前提”,“辨善恶须有道德意识和自由意志,原是神的特权,不容人类篡夺,故称禁果”。字母语言中最常见到的“爱”是“love”,它不过源出于当年欧洲北方游民部落直抒胸臆的“lubo”,当更神秘的爱燃烧成伯利恒之星后,它日益被引导向带有“经受”、“忍受”这类双关含义的“passion”(激情)。尽管古希腊人可以详细地将“爱”命名为五种,但希腊出身的基督教教士庞帝古斯(Εὐάγριος ὁ Ποντικός)定义的八种损害个人灵性的恶行也随即被定义为人类在面对“爱”时难免的罪行:饕餮(Γαστριμαργία)、通奸(Πορνεία)、贪婪(Φιλαργυρία)、傲慢(Ὑπερηφανία)、嫉妒(Λύπη)、愤怒(Ὀργή)、空谈(Κενοδοξία)、冷漠(Ἀκηδία)。人类的眼睛或许真的如同神话中所说被神吹入了雾气,只能在美洲印加人的一首歌谣中找到些许慰藉:“世界的创造者,所有人的造物主,也许你在上面的天穹,也许你在下面的大海里;哦,请听我唱吧!主中之主呵,由于渴望看到您,由于一心只想认识您,我的眼睛模糊不清了。”

重生之爱

尽管如此,古埃及务实的神话体系总留给后人一种盼望:在诸神之外人类有可能自己定义的爱情创世纪,恰如在诸神流窜到近乎热寂的宇宙中营造一片反熵的花园。无论人类过去在爱的问题上是否经历过一场恒河猴实验,那场实验得出的至少一项结论是乐观的。哈洛和同事让几只小母猴在孤立的笼子里生活,但是也有机会每天和其他猴子有互动,得以正常成长。当这些母猴3个月大的时候,哈洛让它们和完全在孤独环境下长大、心态已扭曲的病猴接触。出乎所有研究人员意料的是,这些母猴会执著地与病猴互动。经过几个月的不离不弃,病猴居然恢复了社会交往功能。这些被称为“心理治疗师猴子”(therapist monkey)的母猴向世界证实:即便只瞥见过爱的浮光掠影,也有希望成为爱的创造者。

《丘比特与普赛克的婚宴》(罗马诺,1531)。丘比特与普赛克的结合被视为人类爱情与灵魂的结合

《丘比特与普赛克的婚宴》(罗马诺,1531)。丘比特与普赛克的结合被视为人类爱情与灵魂的结合

何况人类或许不止瞥见过浮光掠影。老普林尼(Gaius Plinius Secundus)的鸿篇巨作《博物志》(Naturalis Historia)奠定了拉丁语作为物种分类命名专用语的基础,但孕育出过阿那克西曼德(Ἀναξίμανδρος)的古希腊人早就熟悉即便微妙如“宇宙”(κόσμος)与“世界”(oυρανός)这样的区分命名。“爱”在古希腊被细分为5种,分别命名为“ἀγάπη”、“ἔρως”、“φιλία”、“στοργή”与“ξενία”。使用最广、沿用至现代希腊语作为“爱情”代称的是“ἀγάπη”,但它更多地指向“纯洁的”、“理想化的”而非出于肉体诱惑的爱,曾经被希腊之外的世界译为“灵魂之爱”。“ἔρως”恰恰相反,代表毫不讳言感官渴望的“激情之爱”。尽管一些人将它翻译成“肉体之爱”,但在以柏拉图为代表的古希腊人看来,“ἔρως”虽然可能因对方的外表而被诱发,但假如爱慕的一方经过思考才示爱,这就可能转变为对被爱者的内在之美乃至美本身的爱。“ἔρως”能够引导灵魂重新发现美,进而理解纯粹精神层面的真理,它可以激发情侣间的激情,更是哲学家的灵感来源。“φιλία”是一种“冷静的”、“纯善意”的爱。这一概念的创造者是亚里士多德。“φιλία”包括对朋友、家人和社区的忠诚,需要德行、平等观、亲切行为的支持。“φιλία”是功利的,相关的单方或双方都将从这种关系中受益。在古希腊人看来,“φιλία”算是“关注之爱”。它以“philo-”的化身出现在现代欧洲语言种种职业或团组名称中,例如philharmonic(爱乐乐团),英语中的“哲学”(philosophy)本意是“爱智慧”的,而常见人名菲利普(Philips)本意是“爱马者”。“στοργή”指纯自发的怜爱,例如父母对自己的子女。“ξενία”实际上是“主宾之爱”,这在古希腊被视为一种极其重要的品质。主人和他的客人(在此之前可能只是陌生人)之间是一种近乎仪式感的友谊关系,主人为客人提供食品与用餐的场地,除了客人的感激不求任何回报。

无论是在奥林匹亚山上还是在雅典的民宅中,主宾之爱恐怕是最能得到达成人神共欢的,而“ἔρως”有可能是自古希腊以来掩藏得最隐秘的人类之爱。“ἔρως”就是英语中的“Eros”,也即后来逐渐演化成胖乎乎的罗马小爱神丘比特的厄洛斯。《神谱》中阿弗洛狄忒的出场过于华丽高调,以至于人们经常忽略这两行诗句:“无论在最初出生时还是在进入诸神行列后,她都有爱神厄罗斯和美貌的愿望女神与之为伴。”阿弗洛狄忒算是乌兰诺斯的女儿,在公元前3世纪成书的《阿耳戈英雄纪》(Ἀργοναυτικά)中曾这样记述赫拉与雅典娜的对话:“我们必须和阿弗洛狄忒说句话,让她劝服她的儿子厄洛斯,向埃厄忒斯的女儿美迪亚射出爱的金箭。”可见从此时起厄洛斯已经以“爱神之子”的身份开始呈现出后来人们熟悉的“射箭童子”形象。然而,在比这部史诗早5个世纪的《神谱》中,厄洛斯却比乌兰诺斯还高一辈,是混沌深渊之神卡俄斯(χάος)的直接产物,倘若再按出生顺序论资排辈的话,古希腊诸神中“辈分”比厄洛斯更高的只有乌拉诺斯的母亲、“大地之神”盖亚,以及“大地底层之神”、古希腊最早的冥界之神塔耳塔罗斯(Τάρταρος)。卡俄斯是希腊神谱中唯一的并未被拟人化的神祇,如同几乎所有创世神话的开场舞台一样,卡俄斯只被含混记载为“存在于宇宙形成之前的一片黑暗空间”。《神谱》中对阿弗洛狄忒神力的描述是:“她也在神和人中间分得了一份财富,即少女的窃窃私语和满面笑容,以及伴有甜蜜、爱情和优雅的欺骗。”听上去不错,比对过《神谱》中对厄洛斯的描述后却明显透出小家子气来:“爱神厄洛斯,在不朽的诸神中数她最美,能使所有的神和所有的人销魂荡魄呆若木鸡,使他们丧失理智,心里没了主意。”不过,令人好奇的是,在整个以典型的“某某与某某生下谁谁”为结构推进的《神谱》中,厄洛斯身为爱神,却似乎从未有过任何子嗣。

在古希腊的俄耳甫斯派和厄琉息斯派(Ἐλευσίνια Μυστήρια)这样的密宗教义中,厄洛斯更被明确列为创世神,虽然在辈分上与卡俄斯之间间隔了“夜神”倪克斯(Νύξ)、词根与“西方、日落之地”相关的“黑暗之神”厄瑞玻斯(Ἔρεβος)以及“大地底层之神”塔耳塔罗斯,但正是厄洛斯用金色的翅膀划开了蛮荒,为创世带来了最初的光芒。“太初有道”有望变成更加温馨的“太初有爱”固然令人振奋,但这位爱神的真实面貌却有可能与现代人料想的有所偏差。或许是因袭一般的概念,《神谱》的中文译本都对厄洛斯使用了“她”。在以经典的伊夫林-怀特(Hugh G. Evelyn-White)为代表的英译本中,厄洛斯的面貌以一个暧昧的“who”代替。然而,古希腊语对厄洛斯的名字“Ἔρως”的定性却是阳性。“ἔρως”一词本身带有的“涓滴”潜意味也证实这是个更适合男性的名字,《神谱》原文同一行诗中与现代英语“who”作用相当的关系代词明确使用了阳性形式的“ὃς”。这些都进一步确定了一个事实:本初的厄洛斯是名男性。

假如已经习惯了后来厄洛斯手持弓箭、作为阿弗洛狄忒之子的快乐青年形象,接受厄洛斯是个男人并不困难,问题是还原真实的话,厄洛斯应该与阿弗洛狄忒的父亲乃至祖父同辈。早就有神话学者指出,从阿弗洛狄忒的诞生过程乃至其多重名氏来看,最初她在古希腊的身份并不是广义的爱神,而是针对某一特定器官的爱神。正因为阿弗洛狄忒并不具备真正的爱的能力,所以《神谱》中才会强调:“她都有爱神厄罗斯和美貌的愿望女神与之为伴。”待古罗马的爱神维纳斯接过爱的权杖,厄洛斯日益“逆生长”,其速度之快足以令人担心:倘若小爱神传说中的小女朋友普赛克(Ψυχή)不及时从冥后造就的昏睡中苏醒过来,她即便能重返人间也只好设法适应面前的“姐童恋”。

阿弗洛狄忒的人间发育速度也同样惊人。她与厄洛斯的母子关系确认自《阿耳戈英雄纪》。夺取金羊毛的阿耳戈英雄据信是早于特洛伊战役的勇士,但荷马史诗中对他们没有任何记载。《阿耳戈英雄纪》的作者是阿波罗尼奥斯(Ἀπολλώνιος Ῥόδιος),虽然留世的姓名中显示他是来自古希腊罗德岛的,但他实际上是希腊化时期的埃及人,不过是在罗德岛居住过一些日子。他的作品在艺术性上被针砭不一,但由于但丁的精神导师之一维吉尔(Publius Vergilius Maro)关注过他,后世史学家基本都得保留他的“朋友圈”,任何对古希腊史诗的研究都不得不把目光投向阿波罗尼奥斯。俄耳甫斯虽然被史学家勉强认可确有其人,却不曾见于荷马史诗,存世不多的证据中倒有在《阿耳戈英雄纪》中的高调登场,而且扮演了以一张诗琴秒杀所有恶灵的高手角色。公元前4〜前3世纪是俄耳甫斯派密宗业已诞生且俄耳甫斯神话传播最盛的年代,阿弗洛狄忒与厄洛斯此时以“母子”关系在《阿耳戈英雄纪》中“出演”,未尝不让后人存一份疑心。

《复活的基督现身诸使徒面前》(布莱克,1795)

《复活的基督现身诸使徒面前》(布莱克,1795)

恰在公元前3世纪,维纳斯也登场了。神话学家谢灵(Robert Schilling)1954年所著的《奥古斯都年代发端的罗马地区维纳斯崇拜》(La religion romaine de Venus depuis les origines jusqu’au temps d’ Auguste)中将维纳斯视为“罗马万神殿中最原创的神祇”。只不过这种“原创”是针对古希腊影响而言。19世纪末朔特(Charles Short)等人编纂的拉丁语词典中就已指出,“Venus”一词来源于“性爱”,并可回溯至印欧词根“wenes”,进而追寻到梵语中的“vanas”(欲望)。古代印度吠陀梵语中的“黎明女神”乌莎斯(Ushas)因其附属铭文中有“vanas”字样也被拉入追寻罗马维纳斯先祖的视野,远古的东方晨星之神再度君临年轻的欧洲。俄耳甫斯派和厄琉息斯派的创世神话中“黑暗之神”厄瑞玻斯名字的词源恰可追寻至“Ereb”,也即“西方、日落之地”,而“Ereb”也据信是欧洲(Europe)的词源。新的爱神的到来给了地中海式厄洛斯爱情新的希望,但她的创世智慧与武力即将被古罗马的“工匠之神”伏尔甘(Vulcan)与战神玛尔斯(Mars)以“夫权”的名义分担。目前已知的最早敬献给维纳斯的神殿建造于公元前295年,建造者为时任罗马执政官的古格斯(Quintus Fabius Maximus Gurges),位于“罗马七山”的阿文提诺山(Aventinus mons),原本意为惩戒在罗马帝国与现今意大利中南部山岳地区萨莫奈人(Samnium)激战期间淫乱的古罗马妇女,但反倒成就了原本因使用魔咒与春药而被视为异端的维纳斯崇拜——如同20 世纪前半期英国人类学家斯吉特(Walter William Skeat)指出的,维纳斯的名字也与拉丁语中的“迷幻药”(venenum)同源。谢灵还提出维纳斯的名字与古罗马传统的收获节兼酒神节、每年4月19日举行的“Vinalia”有关,总之爱神在进入古罗马帝国后似乎变得越来越面向尘世。当爱神的“晨星”符号在公元5世纪的拉丁文《〈圣经〉武加大译本》(Vulgate)中被置换为堕落天使路西法(Lucifer)、也即撒旦后,原本希伯来语中与“爱”相关的“最明亮的星、晨星”(הֵילֵל)一词已经成为恶与魔鬼的代名词。

当21世纪心理学家纠缠“爱情起源”的四种理论时,人类的努力也不过很像是歌德笔下浮士德面对路西法的18世纪变型靡非斯特现身时狂乱念下的咒语:“火神快燃烧,水神快旋转,风神快消散,土神用劲干。”最终换来的不过是这位远古晨星心魔的一句:“我是那种力量的一体,它常常想的是恶而常常做的是善。”在但丁凭借追寻“眼睛比群星还更光辉”的动力而“踏上了那艰险荒凉的路途”时,他看到“你们走进这里的,把一切希望捐弃吧”的心情理应如同古希腊人看到“γνῶθι σαυτόν”一样敬畏而坦荡。只是囿于时间漏斗中的但丁距离能听到黑暗的一方做出这样的陈词还需要好几个世纪:“我是经常否定的精神!/原本合理;一切事物有成/就终归有毁;/所以倒不如一事无成。/因此你们叫作罪孽、毁灭等一切,/简单说,这个‘恶’字/便是我的本质。”“人爱把渺小的痴人世界/当作全体看待——/我是一体之一体,这一体当初原是一切,/后来由黑暗的一体生出光明,/骄傲的光明便要压倒黑暗母亲,/要把它原有的地位和空间占领。/不过它无论如何努力都不能成事,/因为它总是依附于各种物体。/它从物体中流出,使物体美丽,/物体却又阻碍它的行程,/所以我希望,要不了多久,/它就和物体同归于尽。”

定义了损害个人灵性的八种恶行的庞帝古斯345年出生,399年去世,是当时最有影响力的基督教神学家,也同时以广义的“哲人”之名为时人所知。他曾经辞去在东罗马康斯坦丁堡颇有前途的教职前往耶路撒冷,38岁后他成为修士,曾经在祖籍意大利的古罗马神学家鲁菲努斯(Tyrannius Rufinus)开设于耶路撒冷的修道院研读古希腊神学,后来受到被称为“沙漠之母”(Desert Mother)的女苦修士圣美拉尼亚(Saint Melania the Elder)影响前往埃及,先后在位于尼特利亚(Nitria)的埃及最早的基督教修道院以及埃及北部基督教“沙漠派”聚集的纳特龙(Natron)峡谷中修行,直至54岁去世。“纳特龙”意译为“苏打”。此处与一般想象的“沙漠”不同,更确切地说是“苏打”或“泡碱”的荒漠,成型于史前干涸的湖底的盐碱质。很久以来古埃及人都以苏打与油的调和剂来清洁居所与尸体。在当地的科普特语(Coptic)中,这片峡谷又被称为“Wadi El Natrun”,意即“诸心之秤”。颇令人联想起古埃及神话中被附会为奥西里斯的养子的新一代冥王阿努比斯(Anubis),他最主要的工作就是在人类进入冥界后称量他们心脏的重量,以此评价其善恶。

有这样的经历,庞帝古斯会总结出那八大恶行也不足为奇。只是庞帝古斯原本只是针对“隐居灵修”列出的“八种恶念”,待原籍现今罗马尼亚-保加利亚的圣卡西安(Saint John Cassian)在5世纪前后将之译为拉丁语后,它们被推广成了基督教西部教会统一的戒律,八大恶行经翻译后也出现了微妙的变化:“Gula”(饕餮)、“Fornicatio”(色欲)、“Avaritia”(贪婪)、“Superbia”(傲慢)、“Tristitia”(消沉)、“Ira”(愤怒)、“Vanagloria”(虚荣)、“Acedia”(怠惰)。590年,庞帝古斯列出这张黑名单近两个世纪后,在现代心理学看来有“收拾偏执症”嫌疑的教皇格利高里一世,也即“大格利高里”(Saint Gregory the Great)出面做了决定性的整理工作。他将八恶行缩减了一个,但同时将它们上升为“罪行”,“七罪宗”(Septem peccata mortalia)由此诞生,而且很快以“七宗罪”的更通俗说法被推广到民间。尽管这次没有翻译的问题,但这张令人生畏的名单再度发生了微妙的变化:“Luxuria”(淫荡)、“Gula”(饕餮)、“Avaritia”(贪婪)、“Acedia”(怠惰)、“Ira”(愤怒)、“Invidia”(嫉妒)、“Superbia”(傲慢)。在随后的上千年间,七罪宗的名称以及又陆续做过貌似细微、实际意味深远的调整,在2008年梵蒂冈官方公布的《天主教教义》(Catechism of the Catholic Church)中,重新规范过排序的七罪宗的拉丁文与英文译名分别定为:“Superbia”(pride,傲慢)、“Avaritia”(avarice,贪婪)、“Invidia”(envy,嫉妒)、“Ira”(wrath,愤怒)、“Luxuria”(lust,淫荡)、“Gula”(gluttony,饕餮)、“Pigritia seu acedia”(sloth/acedia,懈怠)。

《征服了夏娃的路西法》(布莱克,1795)

《征服了夏娃的路西法》(布莱克,1795)

将罪行由八种减为七种,很可能并不是为方便减少记忆量,而是“七”在《圣经》中实在是个太有诱惑力的“圣数”:上帝用七天创世,取出亚当的第七根肋骨造了夏娃,《启示录》里有七个头的火龙恶魔。更关键的是,《圣经》里本身就有颇为近似七罪宗的名单。《旧约·箴言》(Book of Proverbs)里,那位天上地下各知一半的所罗门王说:“耶和华所恨恶的有六样,连他心所憎恶的共有七样。”不过《新约·加拉太书》(Epistle to the Galatians)使徒保罗列出的单子远长于此:“情欲的事都是显而易见的,就如奸淫、污秽、邪荡、拜偶像、邪术、仇恨、争竞、忌恨、恼怒、结党、纷争、异端、嫉妒、醉酒、荒宴等类。我从前告诉你们,现在又告诉你们,行这样事的人必不能承受神的国。”在一些版本的古卷中,“嫉妒”与“醉酒”两罪之间还有“凶杀”。他和所罗门王的说法都听起来更接近摩西的十诫。摩西是公元前13世纪前后的人,所罗门王在公元前970年继承大卫王的王位,而使徒保罗主要活动在1世纪。在数千年间,上界对人类道德观的约束显然产生了与时俱进的变化。将21世纪的七罪宗与人类祖先的戒律比较,我们似乎成功地逃离了一个充满仇杀的时代,需要防范的更多的是诸如“贪食饕餮”这类发自人类天性但对社会集体资源会造成威胁的本能。词语语义上的变化也会让21世纪的人难以理解使徒保罗为何会将“忌恨、恼怒、结党、纷争”等都归于“情欲的事”。如同古希伯来语之于《旧约》,《新约》的“母语”是古希腊语。古希腊语原文中的“情欲”使用的是“σάρξ”,与《约翰福音》中著名的“道成肉身”使用了同一个字。“道”(λόγος)在后来的哲学书中更经常地被译为“逻各斯”,但在描述创世纪这样的情景时,用汉语中足以玩儿出“道可道非常道”这样的焰火的“道”字来指代古希腊语中与动词“说”(λέγω)同根的“λόγος”,应该还是恰当的。“道”与“肉”或许可以互化,但“道成肉身”是基督教中的至尊谜题,或许这就是为什么使徒保罗在训诫如何抵御“情欲的事”时只使用了“圣灵”:“你们若被圣灵引导,就不在律法以下。”此处的“圣灵”原文为“Πνεύμα”,原意为“气、呼吸、风”。不过,古希伯来文的《旧约》中耶和华的圣灵使用的则是更直指“灵魂”、接近现代英语“spirit”意味的 “שדוקה חור”。

《酒神庆典》(弗兰茨,17世纪)。酒神崇拜以及相关的庆典仪式一直与爱神的传说息息相关

《酒神庆典》(弗兰茨,17世纪)。酒神崇拜以及相关的庆典仪式一直与爱神的传说息息相关

即便是“灵”与“肉”,在基督教看来也是需要小心处理的问题。毕竟那“肉”后面还有“道”的影子。在古希腊人细心划分出的五种爱情用语中,基督教接受了最不动声色的“关注之爱”“φιλία”,但“ἀγάπη”毕竟过于常见,于是《圣经》中也出现了混用的情况。这种混用潜在的风险是,在很多古希腊文学中,最富激情的“ἔρως”也会侵占原属“ἀγάπη”的地域。即便是最淡定的“φιλία”也潜藏危险,庞帝古斯列举出的恶行中就有使用了这一前缀的“Φιλαργυρία”,直译原本是“喜爱收集”。这种“爱好”在现代也许只被视为怪癖,但在庞帝古斯的年代,这一词语足以转译为“贪婪”。然而,基督教早期的隐修士其实并不像现代人想象得那么动辄自罪,回归原始文字,庞帝古斯实际上只是将八种恶行视为“八种致命的激情”(octo passiones mortifero)。事实上,虽然七罪宗由于电影等通俗传媒的影响而在现代人看来似乎成为既定的存在,但基督教的东部教会也即分裂后的东正教始终延续庞帝古斯的看法,将人类的这些冲动只描述为“致命的激情”而不是深藏在人类体内的罪孽。依据东正教的教义,只有而主动迎接这些激情或拒绝与这些激情对抗的人才是有罪的。于是这就成了放在人类面前的“22条军规”:对于本初就已经由造物主造就的“激情”或“罪”,主动迎接或拒绝对抗都相当于无视这个世界的秩序。“傲慢”因而成为七罪宗之首,取代了爱神的晨星象征的路西法也成为这一罪孽的恶魔代表。

但丁《神曲》中的地狱基本依照大格利高里列举的七宗罪布局,却小心地将本应处于地狱最深处的“傲慢”换成了“反叛者”。或许是但丁自知此次纸笔上的虚拟地狱-天堂之旅本就隐藏着一丝傲慢。虽然圣母出现后源自于异教的爱神已经不能再任性,不过托圣奥古斯丁的福,爱神仍可以选择以超脱人间烟火的“天上之爱”的身份继续听人间的呢喃。以西笃会(Cistercians)修士为代表的隐修士甚至创造了一套堪称“亲吻神学”的理论。对他们而言,一切精神性认识都与爱有密切联系,爱就是接近上帝与人类本质的途径。当他们以拉丁语写下那些情意炽烈的书信时似乎并未想到,这正是古罗马爱神维纳斯所熟悉的语言。远古的苏美尔爱神伊南娜自“智慧之神”处窃取的语言“Me”板最终因为但丁开始以意大利托斯卡纳方言书写一场本属人类的“上穷碧落下黄泉”式精神之爱而复活,从此造就人类心目中真正大写的“ME”。

虽然但丁将贝雅特丽齐等情侣以“淫荡”的罪名安置在了地狱,只能用“昏倒”来躲避自己对这些爱情的评判,但书写过“异端情诗”的古代诗人们却只被但丁安置在不属于地狱而更接近远古冥界的“幽冥”地带,引领但丁漫游地狱与炼狱的维吉尔原本也被隶属于此地,但丁在《神曲》中称维吉尔为“我的向导”、“我的老师”。随着越来越深入地狱,《神曲》中的但丁对维吉尔的崇敬也越来越强烈,以致在第八章中开始称其为“我的主人”,假如按照《新约·路迦福音》中的逻辑判断,这种称呼颇有受到远古蛮荒诱惑之嫌。无论十四行诗在结构上是否与古罗马牧歌有承继关系,但丁从维吉尔处确实继承到对爱的吟诵魔咒。《神曲》的三行交韵体也许尚且是未来的现代意大利语在古代世界模套中的小心尝试,但丁为贝雅特丽齐写下的55首的十四行诗却开启了纯属人类的爱的语言。

在但丁最初邂逅贝雅特丽齐近50年后,同样的爱情故事再度发生。1327年4月6日,耶稣受难节,阿维尼翁的圣克莱尔教堂(Sainte-Claire d'Avignon)举办复活节弥撒,其间一位女士引起了彼特拉克的注意,她成了后来彼特拉克心中的劳拉(Laura)。彼特拉克(Francesco Petrarca)被后人称为“人文主义之父”,而他之所以会出现在阿维尼翁,正是由于他的父亲持有与但丁类似的政见、全家被流放出意大利。彼特拉克的劳拉自此享受到与但丁的贝雅特丽齐同样的尊崇:彼特拉克写下了大量名为“Rerum vulgarium fragmenta”(散曲)的十四行诗,后人将这366首诗歌编纂成著名的《歌本》(Il Canzoniere),诗中明显可见对“劳拉”(Laura)的爱恋,而这位劳拉似乎从不知晓。劳拉的命运似乎也魔咒般追随贝雅特丽齐之后,1348年4月6日,同是耶稣受难节,恰于彼特拉克与她初识21年后,那位劳拉去世了。后人得知劳拉的去世日期是基于彼特拉克本人在一本维吉尔著作上的笔记,但彼特拉克并没有写下死因。据说劳拉的去世令彼特拉克痛不欲生,写下一部纪念劳拉的《征服》(I Trionfi)后,他离开了普罗旺斯这片伤心之地,直至去世再未返回。毕竟间隔了一代,劳拉去世后,彼特拉克没有写下类似从地狱到天堂飞升的诗篇,也许是因为他在劳拉去世前12年已经攀登了隐居地附近的高山,自问过:“假如我们为了使身体能够稍微靠近天空就预备忍受许多的汗水和辛劳,一个努力朝向上帝的灵魂,升到人的骄傲和人的命数的悬崖之上,怎会害怕命运的折磨、监禁或打击?”无论但丁还是彼特拉克,他们或许都不曾预知,这一诗体将会在数百年后带着这样的词句直接歌颂爱的星辰:“犹如飞蛾扑向星星,/又如黑夜追求黎明。/这种思慕之情,/早已跳出了人间的苦境。”

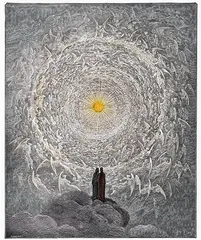

《神曲·天堂篇》插图(多雷,1885)

《神曲·天堂篇》插图(多雷,1885)

然而,将笔记存入存储云,并不会对概率云起多大影响,恰似情诗。在但丁于冥想中进入地狱之前,古代神话中记载的最后一个有关为爱而与冥界发生关系的故事在古罗马作家阿普列尤斯(Lucius Apuleius)的《变形记》(Metamorphoses)中。原本是厄洛斯与“灵魂之神”普赛克(Ψυχή)的故事,结果成了古希腊名字的普赛克和戴着古罗马名字面具的丘比特和维纳斯的混杂故事。初学古希腊语很容易遇到的前三个词就是“kόσμος”(宇宙)、“ψυχή”(灵魂)和“ἄστρον”(星),因为它们代表了名词阳性、阴性、中性的三种标准变格而成为类似“九九乘法表”般必备的背诵口诀。有阴性的“灵魂之神”和阳性的本初爱神厄洛斯的故事本应很有吸引力,但一切似乎被古罗马人天生的讽喻气质改编成了一出后宫戏。《变形记》的版本演绎如下。

普赛克是人类灵魂的化身,拥有美丽的容颜,甚至比维纳斯更美丽。由于她实在太漂亮了,以致人们不再去崇拜爱与美的女神维纳斯,而去崇拜普赛克。但却没人把她当作可以追求的女孩。因此,普赛克一直独身一人。同时,维纳斯对此也很是不满,所以她命令儿子丘比特(厄洛斯)把金箭射向普赛克,让她爱上一个丑陋的怪物。但当丘比特(厄洛斯)看到普赛克,也被她的美貌所吸引,不小心让金箭划伤了自己,因而无可救药地爱上了普赛克。人类灵魂与爱神丘比特(厄洛斯)的缠绵以普赛克的觉醒而告终。普赛克事后经历了各种试练,最终换来的是冥界的长眠,直到丘比特(厄洛斯)以爱的名义前来救赎并被赐予永生。

只是人类灵魂想凭借爱的力量“跳出人间的苦境”并非那么容易。波提切利那幅著名的《维纳斯的诞生》(Nascita di Venere)绘制于彼特拉克辞世一个世纪后。而在波提切利晚年,恰逢萨佛纳罗拉(Girolamo Savonarola)宗教改革。此时逐户搜集“世俗享乐物品”,包括镜子、化妆品、画像、异教书籍、非天主教主题雕塑、赌博游戏器具、象棋、鲁特琴和其他乐器、做工精细的衣着、女人的帽子和所有古典诗作,然后把搜集起来的这些东西一并扔进火里烧掉。未来将受罗塞蒂追捧的波提切利晚年也沉溺于萨佛纳罗拉的布道,亲自把很多晚期作品扔进火中。

残留于世的波提切利的《维纳斯的诞生》和后来仿效它的前拉斐尔学派仿佛只预示了未来小说中所说的:“人类的语言本来就是从精灵那里学来的,而精灵的语言跟他们当时所处的世界一样,是绚丽多彩的,人类学后来做了改变,因此表达就越来越贫乏了。”不过正如厄洛斯会蜕变成罗塞蒂的世纪中开始将“eros”作为人类“自我”研究一样,姓氏与“eros”同源的伊拉斯谟(Erasmus von Rotterdam)说:“一个人成为他自己了,那就是达到了幸福的。”古罗马的西塞罗认为存在三个丘比特:第一个是墨丘利与戴安娜的孩子,第二个是墨丘利与维纳斯的孩子,第三个是等同于“Anteros”(回归的爱),也即是象征爱的各种存在的神祇之一。如同“天国在你心中”的说法一样,爱神厄洛斯从未与自我远离。针对于人类情感的七罪宗曾有七美德相对抗:“Chastity”(贞洁)、“Sobriety”(节制)、“Sufficiency”(慷慨)、“Diligence”(勤勉)、“Patience”(耐心)、“Charity”(宽容)、“Humility”(谦虚)。相比起苏美尔的爱神携带的七种神物,这些或许过于造作,当年伊南娜携带的不过是头巾、假发、青金石项链、珠串、“帕拉装”(pala dress,苏美的妇女装)、染眉膏和一支青金石手杖。真正属于人类的人间之爱也许原本充满恶源,但毕竟经过漫长的地狱之旅后,才可能出现人类的爱情创世纪。又或者原本没有什么爱的创世纪,因为作为创世的源泉以及世界存在的力量之一,即便暂时坍塌成黑洞,爱永远存在。有时召唤它的咒语比较隆重,比如但丁的“爱也推动那太阳和其他的星辰”,但更多时也不过简单如7岁小孩所说:“当你爱着某个人的时候,你的眼睫毛会忽上忽下的,然后有许多小星星从里面跑出来。” 神话历史爱情创世纪古希腊