芙蓉糖的滋味

作者:陈赛

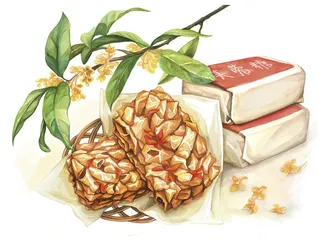

通常都是在从家乡回北京的飞机上,脑海里突然无端端地冒出芙蓉糖的样子,剥开浸了薄薄一层油的暗红色糖衣,露出金灿灿的一块芙蓉糖,糖浆如花瓣层层叠叠展开,鼻尖有细细的桂花香味飘来,仿佛体内一个饥饿的小人瞬间被唤醒,一下子觉得饥肠辘辘,口水滴滴,无奈枯坐在飞机狭窄的座位上,盯着小桌板,异常惆怅地想着,怎么又忘了去李大同买一袋芙蓉糖了。

芙蓉糖据说原本是满族名点,大约就是北京的萨其马,形状很像,但味道口感完全不同。据说是100多年前由我们那个江南小镇的一位糕点师改良而成的,至于如何改良的,却语焉不详。那位糕点师靠做油卵和油条起家,却有天下大同的宏愿,创办了一家名叫“李大同”的糕饼店,至今仍然散落在我们家乡的大街小巷里。来北京上大学以后,我吃芙蓉糖的机会已经很少,但母亲在世的时候每次给我寄家乡的食物,其中必然有一两袋李大同的芙蓉糖,外面用报纸层层包裹着,怕路上挤得变了形就不好吃了。

我一直不知道“芙蓉”的名字是从哪里来的,也许与糖浆挂的花瓣形状有关,但我们那位糕点师在给自己发明的糕点起名字方面简直是个诗人——芙蓉糖、空心月、状元糕、金枣儿、橘红糕(一种糯米做的小糕点,一粒粒洁白细软,中间一点淡淡的红印,仿佛盖了胭脂一般,十分俏皮可爱),连带最俗气的饮食生活也带上了一点诗意。

我本不爱吃甜食,几乎从来不吃点心,偏偏对芙蓉糖没有抵抗力——芙蓉糖的甜是那种甜到骨头里,然后连人带骨头一起化掉那种,通常吃上一个就腻了,我却能吃上两三个。我想,吃过芙蓉糖的人,比起没吃过芙蓉糖的人,对于平淡人生中瞬间爆发的激情恐怕会有多一点的理解和承受力。

我奶奶也喜欢芙蓉糖。她今年87岁,三年前得了老年痴呆症,一生的记忆丧失殆尽,丈夫、子女的名字都不记得,连自己是谁都不知道,却还认得芙蓉糖的滋味。每次带着芙蓉糖去看她,她的脸上会露出极其难得的笑容。据说,老年痴呆症患者对越是年代久远的事情反而记忆越清,有些人连话都不会说了,却还能哼出童年的一段歌谣,我想,可能芙蓉糖也属于奶奶人生最初的记忆的一部分吧,而且必然是属于难得甜蜜的一部分,所以才在岁月的某个角落里埋得很深很深,至今没有被疾病腐蚀瓦解。

不过,我很难想象奶奶少女时代啃着芙蓉糖的样子。与爷爷的温暖可亲相比,奶奶在我的印象里一直是严冷的,瘦小的身材,力气却很大,一张瘦削的脸总是绷得紧紧的,仿佛随时要训斥人一样。她十七八岁与爷爷结婚,一生相守70多年,靠种菜养大六个子女,也许是生活的艰难造就了那种坚硬的性格。她一生笃信基督教,60岁终于放下农活后,抱着一本《圣经》从零开始学习识文断字,10年后竟然能将一本《圣经》读下来。但是,在信仰里沉浸太深的人,对尘世多少有些淡漠和疏离,除了对爷爷之外,她对子女和孙辈都很少表现出依恋,而我们也不主动与她亲近。我的记忆里关于她的温暖片段很少,除了天堂和拜岁果。

有一次我问她天堂什么样子,她被我难得一见的对基督教的兴趣所鼓舞,于是绘声绘色地跟我描述她想象中的那个天堂:“珍珠做的门、黄金铺的街、碧玉垒的墙,天使唱很好听的歌……”我一边在心中暗笑奶奶的天堂好无聊,一边又觉得很乐意一直这么听下去,毕竟,这恐怕是我一生唯一一次听奶奶讲故事的经历。十几年后,母亲去世,奶奶第一次白发人送黑发人,伤心无可名状,但她一直坚信母亲是去了她脑海中的那个天堂,将来总有重聚的一日。

过年的时候,我们那里家家户户都要准备一些干果糕点,比如瓜子、花生、芙蓉糖、炒米糖、芝麻糖、花生糖、江米条、瓯柑(瓯柑是我们当地的特产,外形丑陋,味道却十分清甜可口,可降火)等,遇上亲戚带着小孩子拜年串门,就让孩子们尽情享用,临走还要送上一包,所以也叫“拜岁果”。奶奶因为信基督教,祀灶、送神、点岁灯之类的过年旧俗能免则免,唯独“拜岁果”却是每年都要精心准备。小年刚一开始她就上街采购瓜子、花生、豌豆(那时候小核桃、开心果、香榧之类都属于奢侈品,一辈子俭省持家的奶奶是不买的),分别用一个个小铁罐子装好,小心翼翼地藏在她的床底下。糕饼则要去专门的作坊定做——我的家乡是一个对糕饼有着奇特爱好的地方。一来“糕”者,“高”也,大概是取个好彩头,所以逢年过节,升迁嫁娶,都要做些糕糕饼饼的吃;二来是出于数千年来江南农家对于稻米的依恋,于不同的时令发明出各种名目的糕点,春天吃云片糕、樱花糕,寒食有青团,端午吃薄饼,七巧吃麻巧,重阳有重阳糕,年关将至则捣年糕、磨汤圆粉、炊松糕(味道最诡异的是一种叫“矮人松糕”的,据传是一个矮人发明,甜的桂花泥里夹着咸的大肥肉,我到今天也欣赏不来,却是老辈人的最爱)……

捣年糕和做糕点是年前仅次于“掸新”(大扫除)、晒腊肉的大工程,所以奶奶会拉上小叔叔和我们几个孙辈当帮手,我们每人手里拎一个塑料桶,里面盛着糯米、花生、芝麻、红糖等,小叔叔则专门负责抱柴火。小叔叔是奶奶最小的儿子,生性惫懒,经常要她拿着扫帚从床上赶下来才肯干点活,但他是逗小孩的能手,有他相陪,扯东扯西,各种耍宝,即使大冬天的在小工坊门口蹲一整天也不觉得累。况且,师傅每做完一种糕点,刚搬上案板,我们就在小叔叔的带领下先大快朵颐一番,再偷藏几个在口袋里。直到夜色降临,作坊里火光熊熊,人声鼎沸,空气里尽是浓郁的米香和各种糖的甜香,我们就挺着吃撑了的肚子,提着一桶桶的年糕、芙蓉糖、芝麻糖往家走,到家的时候,口袋里的芙蓉糖已经因为捂得太紧而渐渐变了形,散发出温热的甜香。

新年第一天照旧例是去坟山给祖先扫墓。扫墓归来,简单吃过午饭,一大家子人就在院子里晒太阳,奶奶这才隆重地端出她的拜岁果,整整齐齐地摆在一个大大的年盒子里,让我们敞开肚子吃。当然,唯独芙蓉糖不是无限量供应的,每个孩子只能得到一个或者两个,但如果我们愿意帮大人干些活,比如刷刷盘子、洗洗菜、包个汤圆什么的,就能得到额外的奖励,奶奶在这方面的奖罚有非常严格精准的规定。

不一会儿,大人的牌桌上已经吆三喝四,高潮迭起,小孩子就在牌桌间钻来钻去,一不小心被一把捞住抱上桌,帮着摸几张牌,就算沾点小孩子的好运气——以我们父辈对扑克的热爱程度而言,我们长大后没有都成为赌鬼真是奇迹。母亲和姑姑婶婶们则在厨房里准备晚上的那顿新年饭,整个下午空气里都弥漫着各种肉香,馋得我们一个个心猿意马,隔一会儿就过来讨几口尝鲜。

小津安二郎晚年拍《秋刀鱼之味》,讲一个父亲嫁女儿的故事,其实全片与秋刀鱼无关,甚至没有出现任何秋刀鱼的镜头,但他的日记里却留下了这样的诗句:“春天在晴空下盛放,樱花开得灿烂,一个人留在这里,我只感到茫然。想起秋刀鱼之味,残落的樱花有如布碎,清酒带着黄连的苦味。”

芙蓉糖于我,恐怕也已经与食物无关,而与当时的院子,院子里的阳光、肉香、牌桌上的吆喝,厨房里母亲的身影有关,与人生中一切因过于美好而无法持久的东西有关。如果当时我们知道将来终究都有离散的一日,口中芙蓉糖的滋味是否会不一样?

据科学家说,我们爱得最深切的人和物,会变成我们身体的一部分,刻印在我们大脑的触突之上,在记忆生成的通道之中。就像我父亲最爱吃江米条,往年年夜饭过后,他总会泡一杯清茶,一碟江米条,一边看“春节联欢晚会”,一边拉上我母亲陪他打打扑克牌。母亲过世之后,他的生活习惯大变,对过去喜爱的一切,包括下厨、运动都失去了兴趣,唯独这一点没变——年夜饭过后,还是一杯清茶,一碟江米条,一边看“春节联欢晚会”一边打牌,只不过换了自己跟自己打牌。 江米条芙蓉糖美食芙蓉滋味甜品