庞莱臣“虚斋”名画:藏家的趣味

作者:周翔 明 唐寅《春山伴侣图轴》

明 唐寅《春山伴侣图轴》

名画合璧

2014年12月26日,筹办了一年多的“藏天下:庞莱臣虚斋名画合璧展”在南京博物院开展。南京博物院古代艺术研究所所长万新华介绍,2003年南京博物院在建院70年之际曾单独举办过庞莱臣的藏画展,是以庞莱臣之孙、向南博捐赠藏画的庞增和的名义。“当时只是从南博所拥有的137件(套)虚斋藏画中挑选出一部分来展览。而这次我们从故宫借了25件展品,从上海博物馆借了12件。”南京博物院的虚斋藏画主要以明、清时期为主,另两家博物院出借的主要是宋、元时期的古画。“元四家中我们没有王蒙的画,明四家中缺了唐寅,于是我们特意向‘上博’借了王蒙的《丹山瀛海图》和唐寅的《春山伴侣图》。董其昌的《秋兴八景》非常著名,这次也借了过来。”万新华说,“展品一共是70多件(套),如果算单幅的画则有200多幅。”

然而这只是虚斋藏画中的冰山一角。坊间普遍流传的虚斋藏画情况,大多来自于与庞莱臣同时期或稍晚时期的收藏家的描述。郑孝胥称庞莱臣“收藏甲东南”,而王季迁则更是在海外宣称:“上海有一位收藏家庞莱臣,是全世界最大的中国书画收藏家,拥有书画名迹数千件。”“因此说现在世上已知去向的虚斋藏画大约只占了总量的十分之一,毫不夸张。”南京博物院副研究员、此次策展人庞鸥说,“但现存的藏品是虚斋中的精华部分,可以代表虚斋收藏的面貌和水平。而我们这次挑选展出的又是其中的精品。”

庞鸥用一个直观的比较来说明虚斋藏画的珍贵。清代宫廷收藏了大量前朝流传下来的最为珍贵的文物,后来流散到民间,“清宫旧藏”成为藏品地位的一种象征。“晚清苏州地区著名的过云楼主人顾文彬也是大收藏家,他的收藏中从清宫旧藏里流散出来的,数量是两件。而在庞莱臣在《虚斋名画录》和《续录》中著录的700多件作品中,清宫旧藏有42件。可想而知庞莱臣的虚斋名画在收藏界中是什么地位。”

展厅的设计灵感来自江南古典园林中的白墙黑瓦意象,以白色为基调,用雕花镂空的屏风隔出更丰富的空间感,同时也更加雅致。画作的布置也颇费心思。一方面要按照藏画的脉络,一方面也要照顾到普通观众的兴趣点。年代最早的宋徽宗《鸲鹆图》没有被放在第一幅的位置,而是挂在观众入门观展时目光第一时间所及之处,以达到最好的视觉效果。同为明代“吴门四家”,唐寅的《春山伴侣图》与文徵明的《万壑争流图》并列,形成鲜明的对比。“观者很容易从画中就看出来他们的生活经历有多么巨大的差距。唐寅一生郁郁不得志,他的画看上去是拥塞的、阻滞的,不够舒展。而文徵明恰恰相反,他的一生受人尊重,衣食无忧,他的画就显得从容、开阔。”庞鸥说。

明 文徵明《万壑争流图》

明 文徵明《万壑争流图》

开展前,南京博物院请了庞氏后人、相关的画家与研究者一起开了座谈会。这是专注于研究中国绘画与思想的博士生徐莺第一次如此集中地看到虚斋的藏画。徐莺的外曾祖父庞赞臣是庞莱臣的堂弟,曾经是庞莱臣家族事业和公益事业上的总代理人。“外曾祖父帮助庞莱臣打理家业,后来也是他的遗嘱执行人。这样一来,庞莱臣才可以潜心在收藏和书画保护之中。”徐莺觉得作品的选择与展厅的设计很好地体现了对庞莱臣的解读:“中国老话说简素为贵,庞莱臣所搜集的南宗正脉山水画,代表了中国艺术审美的大传统,里面是有儒家思想传承的。而他自己就是一个儒商。”

儒商与文人

元 王蒙《丹山瀛海图卷》

元 王蒙《丹山瀛海图卷》

庞莱臣名庞元济,字莱臣,1864年生于浙江南浔。在其父亲庞云鏳一手经营下,庞家成了南浔有名的大户。虽然南浔只是江南小镇,然而该地商人抓住上海开埠、外商云集的契机,以经营湖丝出口外销而迅速致富,形成有名的“浔商”团体。积累了相当资产以后,他们又往往调整经营方向,投资盐业、房地产业、纺织业、食品业、金融业等,转型成为近代民族资产阶级。

庞莱臣继承父业,除了经营传统的丝织业、药业之外,还广泛涉足新兴产业如交通、电力、地产。实业带来的财富累积,是庞莱臣涉足收藏并终于集大成者的物质基础。而可遇不可求的时代际遇则是另一重要原因。庞莱臣“未及弱冠”,已经开始收藏生涯。彼时上海已经开埠通商数十年,外国金融资本大量进入,殖民经济兴起。清朝末年的动乱如1853年上海小刀会起义、1860年太平军进军东南,让江、浙、皖一代的富商巨贾、名门望族大量避居上海租界,为上海的收藏界提供了藏品流通的经济基础和社会空间。至清朝覆亡之际,剧烈动荡变革之中清宫收藏大量散佚宫外,民间收藏家们曾经可望而不可即的珍奇古玩,如今有了购入囊中的现实机会。上海出现了一大批如黄宾虹、庞莱臣、吴湖帆、刘海粟、张大千、钱镜塘、王季迁、徐邦达、张珩等“海派藏家”。

据庞莱臣自述,他的藏画,最早来自与他交往的“南北鉴藏之家”,其中上海著名收藏家狄葆贤的藏品被庞莱臣全部收购。辛酉庚子政变之后,清宫藏画有的流入了皇室、贵族、官员等人手中,有的则流到市集之上,这些“内府秘本流落人间者”也成为庞莱臣收藏的对象。庞莱臣的名气越大,就越有求售者接踵而至,他“择其真而且精者稍稍罗致”,对于名家,则“不惜重值,罗而致之”,甚至为此亲自上北平收购书画,当时的报纸报道其“收购旧画之兴甚豪”。

1899年,庞莱臣开始在南浔镇东栅修建一处园林,这就是著名的“宜园”,民间俗称“庞家花园”。园中建有“半画阁重楼”,楼中有室,名曰“虚斋”,庞莱臣以此为号,也作为收藏书画之地。“虚斋”的名号一直沿用下来,抗日战争爆发后,庞莱臣的藏品被毁去“十之六七”,他将其余所藏带去上海,在上海成都北路世达里寓所重新设藏画之室,仍然沿用旧名“虚斋”。

因为收藏的丰富和藏品的珍贵,虚斋成为当时藏家心中向往之地。“那时候照相技术刚刚进入,要看一幅画的原作非常难,所以收藏家的地位非常高,但是庞莱臣不是那种把画作藏起来的人。”徐莺说,她的奶奶曾回忆,庞莱臣会在宜园中定期举办雅集,邀请他所看重的藏家、年轻人到虚斋观摩他所收藏的真迹。“这培养了很多人。吴湖帆是庞莱臣的小辈,当时因为他的祖父吴大徵和启蒙老师陆恢的缘故,得以经常出入虚斋。王季迁后来成为吴湖帆的爱徒,他也因此得见虚斋藏画。”

庞莱臣的鉴赏眼光,曾经有所争议。画家陆恢曾说庞莱臣“浸润涵濡久,遂具此正法眼藏。故书画之来虽糅杂纷纭,真赝歧出,一见能决其是非”。然而吴湖帆却曾在《丑簃日记》中写到他“旧作伪品往往欣受之”,又提到庞莱臣曾欲购王叔明《乐志图》卷,“被顾西津阻罢”,“虚斋但知题跋,不明画理”。从事书画鉴定数十年,庞鸥觉得这样两种说法虽然大相径庭,但都可作为参照。“吴湖帆诗书门第出身,是纯粹的文人,在心态上他还是会认为庞莱臣是商人,多少会有一些轻视。而事实是吴湖帆自己也很难在真伪问题上不出错。”庞莱臣对于书画的鉴定或有讹误,然而“虚斋审定”保持了总体的高质量水准。当时的海外藏家往往会以字画上是否有虚斋的印章而判断其真伪和价值,“虚斋审定”成为一种保证。“不仅如此,自清代海上派书画公开买卖以来,许多画家都找庞莱臣‘定润格’(确定价钱),这可见虚斋所受到的认可。”徐莺说。

虚斋藏画也不能只认为是庞莱臣的个人眼光。庞莱臣聘请了一批书画专家,如陆恢、张砚孙、张唯庭、张大壮、吴琴木、邱林楠、樊少云、樊伯炎,作为门客长期住在庞家。他们深谙金石、考据与文史知识,一方面给庞莱臣“掌眼”,提供鉴定意见作为购买与否的参考建议,同时帮助庞莱臣整理藏画,辨识画面文字、印章,考据著录,还要协助对藏画进行修复装裱等工作。“他们大量接触了中国古画中最精华的部分。这些门客后来都成为海上书画界的著名人物,在某种意义上他们都得益于在虚斋的经历。”庞鸥说。

不过在收藏家之中,庞莱臣最为难得的一点还是具有史家的研究意识。“他特别重视收到的每张画的来龙去脉。在他收藏的一些册页上,最后有一些小纸片,是他自己记录这画是什么时候、是谁卖给他的,卖了多少钱,它流传的经过又是什么。”庞鸥说。在《虚斋名画录》的题跋中,门客陆恢提到庞莱臣家中白天总是“宾朋满座,外事棼如碌碌若不可以终日”,然而宾客一旦散去,他就回到虚斋中,整理书画,“日不足继之以烛,小楼相对一灯荧然,仡仡至夜分而不知疲矣”。1909年,庞莱臣编成《虚斋名画录》16卷,著录了“虚斋”所藏历代名画538幅。仿清代高士奇《江村销夏录》一书的体例,分列卷、轴、册页三类,按时代先后为序,每种详记纸绢、尺寸、题跋及印章。1925年又编成《虚斋名画续录》4卷,收入画作206幅,在序中自剖心曲:“生不逢辰,适更国变,从此杜门谢客,日以古人名迹为伴侣,品藻山水,平章真赝,亦聊以消磨岁月,遣送余年而已……余自问生平无得意事,无胜人处,惟名迹之获,经余见虽属云烟过眼,而嗜痂成癖,所得在是,所胜似亦在是。彼苍苍者,殆不欲名迹湮没,特令余褒集之以广流传耶。”

“在他身上很鲜明地体现了近代南浔丝商的特点。他们不仅仅是商人,而且是士绅阶层。有一个二元的精神层面,既开放又保守。”徐莺说,“他们接触了西方现代的文明,但是又秉持着传统的理念,比如赚钱之后要修桥铺路,建设家乡,回馈乡邻。诗书传家,也是这种传统的体现。”

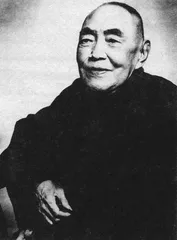

中国书画收藏大家庞莱臣

中国书画收藏大家庞莱臣

南宗正脉

观察庞莱臣的收藏倾向,在唐、五代、宋、元名家作品之后,明清时期的收藏开始更加明显地体现出某种偏好。“吴门四家”、董其昌、清初“四王”及吴历、恽南田的作品成为收藏重点,这些画作都属于“文人画”的范畴。“这个收藏标准基本上代表了清末至民国年间传统鉴藏家的整体收藏趣味。”庞鸥介绍,“‘高古’之外,‘南宗正脉’是庞莱臣藏画的倾向,这象征着他自己继承了传统南宗文人画的精神气质。”

中国画分“南北宗”,是董其昌创立的理论。早于董其昌的莫是龙在《画说》中提出“禅家有南北二宗,唐时始分,画之南北二宗,亦唐时分也”,董其昌则将其建立为完备的论说体系,将南北宗绘画的源头上溯至王维和李思训,发展归纳出两者不同的风格观念。借用禅宗“南顿”、“北渐”的概念,把“顿悟”和“渐识”作为区分两者的关键。南宗画即非职业画家的文人、士大夫所画的“文人画”,耽于性灵,“高越绝伦”;而北宗画则需勤习苦练,重在功夫。“董其昌对中国画流派南北宗的划分是粗线条的、概括性的,但又是创造性的。如果没有他的划分,中国绘画史上的流派就是一团乱麻。”庞鸥说。

严格来说,董其昌的划分并非历史的陈述,而是一种史观的表达。对中西学界影响巨大的美术史学家高居翰曾经指出,南宗画一方面与禅宗的“顿悟”相关,在更深层次的原则上则与“儒学或新儒学的联系”更为密切,“如何把感知到的形象在头脑中(并通过画笔)转变为绘画形式与结构的特殊观念,也好像在新儒学的思想中有最紧密的对应”。王阳明“心学”的提出,则为主观意念和客体观照提供了最好的价值阐述,“这种认识论方法赋予外部世界人为的意义与价值系统,由此把外部世界放到一个易于理解的规律之中”。而南宗的文人画正是把“类似的人为规律和价值赋予自然形式的绘画”。绘画成为精神世界的表征,这种观念与传统文人的知识结构与价值取向契合,最终成为影响画坛几百年的主流。

董其昌后,北宗画派受到贬抑。“中国讲究画如其人,字如其人,是把字画当作人来看,它是一个最真实的自我,通过一张画可以看到作者本人是怎样的。南宗文人画总体特征是一种非常柔婉、和谐、平淡的感觉,符合传统的中庸、敦厚的价值观。”庞鸥说,在文人画中有一个绘画本体与作者本体不断推进和深入的过程,“宋代的绘画把写实推向了一个高峰,他们追求客体逼真再现;到了元代的黄公望、倪瓒,他们反观内心,把自然作为媒介,用画笔记录下自己观看自然时的内心活动。而在‘明四家’,几乎已经看不出思考的印迹。到了董其昌,你完全看不出画家的情绪,他已经完全转向了中国绘画的本体:笔画、设色、构图。画家就是造物主,这是很高的境界。”董其昌的画看起来如此随心所欲,以至于无法用常识中合理主义的眼光来加以看待:树木、房子的比例明显不对,而溪岸的线条甚至画在了树根上,说明一开始他没打算在该处画树的,而是兴之所至随手添加。“他的画有‘装配’的痕迹,倪云林的山石、王蒙的树木,他也许将它们放在一起,但取法前人,画出的是有自己面目的山水、草木。他的画往往有不符事实的地方,然而从视觉效果上看又是和谐唯美的,有一种稚拙之气。”

对于作为风格的南宗文人画的偏好,折射出画家、藏家们的精神追求。南宗文人画的正统地位维持数百年,只言片语的批评并未动摇其地位,直到20世纪二三十年代,“五四”运动开启对传统文化的价值重估之后,西方的冲击以及国患的隐忧,曾使董其昌和南北宗的理论受到了前所未有的攻击。“‘平淡天真’的南宗画与时代精神格格不入,而刚健硬朗的北宗画正契合此时振兴民族精神的需要。”观念冲突的背后总有现实环境的驱动,而虚斋藏画则延续了庞莱臣一贯的、相对传统的文士趣味和观念。虚斋之中,较少收藏离庞莱臣时代较近的画家画作,不过戴熙、汤贻汾却赫然在列。万新华觉得庞莱臣对这两者的收藏更多是出于庞莱臣对其人的认同:“这两人太平天国时期殉清王朝,是气节的代表,这就是爱人及画了。”而如今广义上也被看作文人画、但并非传统正脉的朱耷、石涛、“扬州八怪”等画家作品,庞莱臣在收藏时则格外审慎挑剔,并非一概排除,而是有所挑选。“这次展出中有他收藏的朱耷的《山水图》,这是朱耷晚年杰出的代表作。”庞鸥说,“而在金陵地区非常有名的‘金陵八家’之中,他只收藏了龚贤的作品。吴湖帆曾经说那些金陵画家的作品有所谓的‘金陵习气’,画面比较刻露,不够含蓄。” 吴湖帆名画虚斋名画录庞莱臣董其昌收藏书画