声优制造,李黎与马东方式

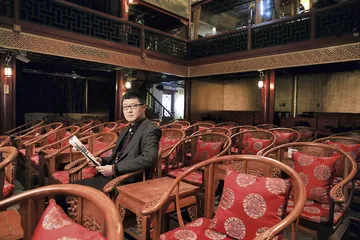

作者:王小峰 优酷土豆集团副总裁李黎

优酷土豆集团副总裁李黎

李黎:“晓说”带动网络脱口秀

如果不是因为李黎,高晓松可能现在还混迹于各种电视选秀节目上,而不是像现在这样,拿着一把扇子,面对着镜头,讲述他理解的人文和历史。这个在20年前因为一首《同桌的你》而成为音乐人的家伙,虽然人生几度起伏,但每一次他都能摸到那张幸运的牌。在音乐圈里混迹这么多年,高晓松的商业价值和这个行业一样,并没有得到清晰的认可。直到有一天,他在视频网站上讲起了“晓说”。

李黎在进入优酷网站之前,就认识高晓松。当时她还在派格影视公司工作,为刘仪伟做一档“东方夜谭”的节目,这个节目可以说是电视脱口秀节目的先驱。在她印象中,高晓松属于那种在饭桌上特别能喷的主儿。熟悉高晓松的人都知道他是个话痨,歪理也好,邪说也罢,从他嘴里出来都能说得头头是道。

2011年,李黎去优酷工作,在进入互联网公司之前,李黎对互联网几乎没有什么了解,但是之前她做过“东方夜谭”“壹周立波秀”这类脱口秀节目,所以到了优酷之后自然会想到做一档原创的脱口秀节目,于是她想到了高晓松。当时高晓松刚刚因为醉驾被拘役半年释放,一些电视选秀节目不敢再启用他做导师评委。这反倒给高晓松一个在网络上东山再起的机会,“晓说”从此一炮走红,高晓松的商业价值也达到了最大化,他恰如其分地诠释了“说得比唱得好听”这句话。“晓说”的走红,也让很多人意识到,自媒体该升级到声形并茂的时代了。

一个对互联网一知半解的人,凭着直觉判断,互联网最大的特点是什么?是“吐槽”。吐槽再升一格是什么?是表达。表达再升一格是什么?那不就是脱口秀了么。这是李黎的思路,她只是因为对互联网好奇,才迈进互联网公司的门槛。“刘仪伟的‘东方夜谭’是1.0,就是写手写完了,找一个表达能力强的说出来;周立波的节目加入了综艺成分,是2.0。我觉得真正的脱口秀,一定是带有个人标签的东西,主持人自身要高素质,首先从自己基因里出来的东西,成功率一定会高。”李黎说,“去优酷之前,我也是什么都不懂。后来我去了解互联网,别人告诉我的互联网就是什么露大腿,不是谩骂就是吐槽,或者就是那种‘颜值高’的东西。但是,等我到了那儿才发现,其实互联网是被大家误解了的一个地方。当时我做脱口秀,而且我定位的是‘文化脱口秀’,它的英文是‘Morning Call’,是想唤醒大家对世界多元的认知。他们担心没人看,觉得互联网上都是‘屌丝’,‘屌丝’怎么会看你的节目?”

袁腾飞主持的优酷自制节目“袁游”定位为“以实地探访钩沉历史典故的游历型脱口秀”

袁腾飞主持的优酷自制节目“袁游”定位为“以实地探访钩沉历史典故的游历型脱口秀”

但是李黎还是坚持把脱口秀节目做下来了,她觉得方向是对的,没有绝对的成功或绝对的失败,只要它具备那些基因,就能做好。于是李黎开始找合适的人选,她希望能找到一些有比较深厚文化积淀,同时又能用非常通俗的语言表达,让普通人都能听懂的人。专家很多,但总是高高在上,按网民的判断,有些专家不太会说人话,而且过于在意自己,担心出错,担心被骂。互联网接受的是真实的人,你可以有缺点,可以出错,只要把自己的观点说出来就行,还要禁得住来自四面八方的批评甚至谩骂。这时,高晓松进入了李黎的视线。李黎分析,高晓松是那种泛文化泛娱乐类型的人,而且他在表达上有张力,心理承受能力巨大,说话也很吸引人。就这样,跟高晓松谈妥了。

李黎说:“现在很多脱口秀节目,差不多都定位在‘全娱乐’,现在发生的事件,我给你调侃一下,它的核心是博你一乐。而‘晓说’不是,它的定位不是博你一乐,而是发表我自己的观点,所以我特别强调它是‘文化脱口秀’,‘文化’两个字坚决不能给我去掉,因为这就是区别于娱乐脱口秀的标志。开始,高晓松给这个节目取名叫‘闲得蛋疼’,后来觉得这个不太雅,又取了一些特别雅的名字,都不合适。有一次我跟韩寒吃饭,韩寒起了‘晓说’这个名字。”

高晓松与爱奇艺携手共同打造的全新升级版脱口秀节目“晓松奇谈”

高晓松与爱奇艺携手共同打造的全新升级版脱口秀节目“晓松奇谈”

在此之前,网上还没有一档原创脱口秀节目。一档网络原创节目走红一般要有三个月的时间,但是“晓说”一上线就走红了,于是开始有人跃跃欲试,一个人面对着摄像机开始说了起来,各种“×说”节目纷纷传到视频网站。

李黎觉得,仅仅有一个高晓松是不够的,它不是像电视台那样,有一档固定时间的节目就行了,脱口秀应该是一个项目,而不是节目。她开始搜索那些自制上传的类型化节目,但没有让她满意的。这让她更加相信,不是随便谁就能做脱口秀节目的。“晓说”是跨中西文化的脱口秀节目,还应该有其他类型的节目。而且,互联网上最灵活的是,一个节目受关注,相应的广告也会随之而来,每一个节目都该对应不同类型的产品。她发现,“晓说”给她提供的一些数据让她更有信心去做不同内容的脱口秀节目。比如“晓说”里涉及军事话题,就特别受欢迎,文化、历史也受欢迎,之后就有了宋鸿兵的“鸿观”,袁腾飞的“袁游”、“腾飞五千年”,罗振宇的“罗辑思维”,梁冬的“梁言”,还有看面相的“相征”……李黎说:“‘晓说’到了第二季,网民已经不满足于高晓松坐在那里说了,开始希望看到走哪儿说哪儿了。”

谈到脱口秀节目为什么在网络上走红,李黎说:“那时候是男色审美时代的结束,俊男美女的综艺节目已经不吸引人了,开始进入真实的时代了,现在有很多真人秀节目。人们已经不愿意看那种弱智型、追求收视率的电视节目了,大家需要真实,需要真正的内容服务,是对于知识、对于这个新鲜世界去深度了解的时候了。其实这和人生一样,人们刚有钱的时候,都拼命地嘚瑟,等你真正嘚瑟够了的时候,就该沉下来了,想去了解这个世界。我觉得到了这个时代。过去都是一些低级趣味的内容在互联网走红,但是人们更喜欢看到对生命、对真实、对你所表达的那种东西的感悟。”

虽然高晓松的“晓说”在合同结束后跳槽到爱奇艺,但是优酷其他脱口秀节目都能保持很高的收视率,比如“鸿观”、“罗辑思维”。从整个视频网站来说,脱口节目仅仅占综艺节目介绍一部分。互联网视频网站必须拥有海量内容,所以,大量节目需要靠购买版权来填充。点击观看最多的还是综艺节目和影视剧。按照视频网站的数据推算,一个大型季播电视节目,如果观看次数超过600万,这个节目一定会火起来。而像“晓说”这样纯粹网络原创节目,每集平均观看次数超过300万,却已经家喻户晓了。

李黎说:“我们现在跟以前的运作方式完全不一样了。以前我总是说定位啊、跨中西啊……现在我根本就不这么做了。因为我发现,互联网渗透时间越长,用户的喜好也是随时在改变,那就随着它的节奏走。但是大框架不变,军事也好,经济也好。而且它是一个长线。换句话说,节目越来越垂直了。我锁定这批对军事和经济感兴趣的男性。‘相征’基本上是针对女性,因为女性会相信这些东西。其实就是越来越垂直,高晓松的‘晓说’三年前是泛娱乐,三年之后不是这个方向。所有做泛娱乐的,一定活不了,而且方向也不对。以后就是以独立、小群体、社群化的、垂直领域的内容。一定要搞清你锁定的这批人群是谁。”

李黎所说的垂直锁定,让广告客户的投放更具靶向性。“互联网和电视台不一样,电视台是24小时的,互联网是庞大的一个体系,它需要海量的内容。我们不可能把这个做完。我们能做的是先把商业模式做出来,比如所有汽车都在追脱口秀,因为它跟它的细分人群相关,然后再把它的衍生产品推出来。‘罗辑思维’表面是一个脱口秀,其实这只是一个它展示的载体。它在做一个社群,做衍生、做电商,那一块儿是它的主业。‘鸿观’除了读书,它在做游戏,货币的游戏。它们都不仅仅是一个简单的节目。”

即使脱口秀节目的垂直性很强,每年能创造大约一个亿的广告收入,但在整个视频网站中,所占的盈利比例还是很低,用李黎的话讲“还只是一颗小沙粒”。但她同时说:“但是它的价值,它真正让所有人,包括客户、用户甚至媒体人发现互联网可以做节目了,还能做一个好的节目,而且原来没有任何客户。当时有一个不太符合‘晓说’这样品牌的客户出2000万元要冠名,我不同意。那时候我觉得‘晓说’刚刚起步,大家还没有足够的认知,还在骂高晓松长得丑的情况下,如果我要弄一个特别不好的品牌,它的定位就完全丧失了,所以我打死都不肯让这个客户冠名。那时候销售要背业绩啊,我坚决不同意。现在季播电视节目冠名没有3个亿就别谈,而视频网站节目冠名也是从几百万到一两千万元,我觉得接下来5000万到1亿元的冠名马上就要出现了。”

李黎认为,将来会有更多的人在网上表演脱口秀节目,但绝对不会是互联网视频节目的发展趋势。“脱口秀只是其中很小的一个门类,而不是全部。互联网颠覆得太快了,不管它未来怎么样,它是以垂直、细分、建立社群的这种形式,慢慢抢占互联网的。”

马东:说话的节目都叫脱口秀

因为马东是相声表演艺术家马季之子,后来又在中央电视台做主持人,做过春晚语言类节目导演,所以,谈到脱口秀,他的理解跟别人不一样。“当年我父亲去美国,回来后说,美国人有一种很独特的东西,像单口相声,但又不是单口相声。后来有人帮他翻译过来,叫‘脱口秀’。它在中文里是一个没有的东西,所以我们用任何中文字去描述它是什么,或者是外在形式,应该都不准确。像大卫莱特曼,他们做的这种夜间秀,它本身是‘秀’,但是它里面既有脱口秀的成分,也有访谈的成分,是版块式的。所以我觉得它没有一个准确的中文定义。那么既然没有准确的中文定义,在我心里面,所有说话的节目,都可以用脱口秀来形容。但是形式不重要,重要的是你说什么。很多人都说,西方人的脱口秀,是在政治和性上面去下工夫,但是我觉得它走的并不是‘禁忌’的路线。就是你真说黄笑话,你也站不住那个舞台。那真正它说的是什么呢?说的无非是‘聪明’,我把这个包袱如何组织好、在生活常识里面去提炼,意料之外,情理之中,再加上自己是谁,把自己的角色糅进自己的段子里头。像黄西,他就是以一副中国人的形态,往那儿一站,你就先接受我的角色,然后我说什么都跟我这个角色有关。”

但是马东觉得现在视频网站上的很多被称作脱口秀的节目不是脱口秀。比如高晓松,他更像自媒体。当高晓松的“晓说”在优酷播放到第三季的时候,爱奇艺用天价把高晓松挖了过来。马东说:“你可以把‘晓松奇谈’叫作自媒体,包括‘罗辑思维’,都可以叫自媒体。某种程度上它不是秀,他们不是表演给你看,是在传达他们的想法和信息量。所以像‘晓松奇谈’,因为他有‘死粉’、‘铁粉’,这期说得好我看完,这期说得没劲我也照样看完。所以它整个流量就特别稳定。我相信‘罗辑思维’也有,罗振宇的商业模式也就是在培养‘铁粉’。所以这不是秀,叫自媒体也好,叫什么也好,我觉得叫什么不重要,但是它是因为拍摄成本降低,传播渠道成本低了,所产生的一些东西。”

爱奇艺首席内容官马东

爱奇艺首席内容官马东

在马东看来,因为传输成本的降低,才让自媒体从文本进入视频时代。在过去,是想都不敢想的事情。“我父亲那一代、侯宝林那一代,都是只闻其声,不见其人,那是广播的传播渠道;电视出来了,闻其声,见其人,但是电视多贵啊?有几个人能上电视啊?传播渠道的成本太高了;到后来,技术进步了,摄像机没那么贵了,网络出现了,不用去上电视台了,自己上网,我对着镜头拍一段我自己说的话,你可以就把它称为自媒体。”马东说。

自媒体给很多人带来展示自己的机会,但这不意味着任何人都可以把握住这个机会,过去靠门槛来淘汰,自媒体时代是靠前赴后继倒下的“尸体”的门槛来淘汰,难度要比过去还大。马东说:“所以真正能够像高晓松或老梁那样,这都是有两把刷子的。因为这个事的逻辑里面很重要的一点人们都忽略了。比方说我跟很多人都聊过,他们说,看高晓松这个节目不错,我能不能也做个自媒体?我的理解是,我是主持人出身,我每天对着镜头说话,但我干不了这个事。因为对着镜头,能声情并茂把自己的逻辑不断地给讲出来,这是另外一个功夫。高晓松的这个本事不是谁都干得了的。有的主持人是反应型主持人,你说,我就着你的话来跟你说。反应型的人和对着镜头能一个人狂喷是不一样的。对着镜头一个人能狂喷,像他和老梁那样的,是需要一颗大心脏的,这颗大心脏就是特别信自己说的话。我们今天看到的侯宝林和郭全宝的电视台里面存下来的录像,怎么看和听那个录音都不是一回事儿,因为它是在电视台的摄影棚里面拍的,没观众,它就没反应,这个是不符合相声规律的。”

同时,传播成本的降低也使语言表达的艺术含量降低,过去,在配音年代,在相声年代,在评书年代……声音因为其所表达的艺术形式而使声音本身成为艺术。但是在众生皆可喧哗的今天,声音只是一种传递信息、观点的方式,验证它的是商业结果。马东说:“原来频宽的技术和成本,只能承载声音,不能承载图像。现在5分钟的一段音频,大概5兆、8兆,就可以很清晰了。但5分钟的一段视频,这就得好几个G,咱们说的都是信息量。要传播这个信息量,是需要成本的。我觉得在过去那个年代,广播只能承担传播声音的成本,在当年就已经是跨时代的了。刘震云在《手机》里,其实讨论的就是这个话题,拿大喇叭喊,从村头喊你,因为这个声音只能传这么远。后来电台出现了,声音可以传得很远很远。后来电视出现了……有一个词叫‘带宽’,其实就是承载的信息量的宽度。这是一个因技术的进步而产生的所有这些变化,并不因为声音在当年就一定是什么艺术性。因为人们对经典的感觉是不断重复造成的,就是它刻在你的记忆里,你对它其实已经没有判断了。我们听侯宝林先生的相声,觉得节奏肯定是慢的。但是我听过一万回了,我还是想听,因为我已经对它形成一种依赖。声音干净,然后好听,我全都背下来了。这已经是另外一种相声了,跟听歌一样,它不仅仅传达的是信息量。今天,技术进步了,能传播视频了,那就必然有人用视频来传达信息量。所以我觉得,当年你也没什么可听的,没什么选择。”

当然,在马东看来,技术和成本还解决了另一个“限制”,那就是语言。他说:“今天的传播有另外一个门槛,就是原来的传统传播渠道所形成的路径依赖。在电视上,能说什么样的话,不能说什么样的话,其实都不用宣传部门去管,观众自己就管了。你那句话说得出格了,他看电视的时候都能蹦一下,这已经被长期训练出来了。‘怎么这句话都能说呢?’比如‘屌丝’这个词是不可能在电视上出现的,它要是出现了,就不对了。冯小刚在‘两会’上还提到过这件事。但是年轻人不是这么看这件事的。一个‘90后’说‘我就是一个臭屌丝’,这句话和原来那两个字的生物学意义一点关系都没有,这是汉语在进化。比如‘傻逼’这个词,说实话已经登堂入室了,我小时候这是一个典型的骂人的词,但是今天它已经被广泛接受了。语言是流动的河,我做‘汉字英雄’的时候就说,文字是流动的,语言是流动的,谁也甭跟这个流动性较劲。过20年、50年,你想让他说他都不说了,流行过去了,如此而已。所以在我们做‘奇葩说’的时候,我们不刻意规范选手可以去说什么,不可以说什么,但是我们规范的是后期,就是我保证我传播出去的内容不越界。但是为了保持我们现场的一种鲜活,和尽量还原生活状态,不会让语言交流形成障碍,我想说就说。那它就给选手和所有在我们现场聊天的人一个极大的心理暗示——这是一个更接近真实聊天的现场。所以我就能收集到更鲜活的观点和语言状态。‘奇葩说’的口号叫‘You can,you BB’。现在这个节目在大学生群体里面很受欢迎,挺出乎我的意料的。”

因为“奇葩说”营造了一种更自然真实的语言表达状态,所以,这个本质上是一个类似辩论赛的节目,通过语言表达颠覆了过去传统的辩论方式。马东说:“我追求的根本就不是对话题的思考,我就是想要那个‘调性’,就是自由谈话的气氛,高度娱乐化。这些奇葩的表演性都特别强,然后我又暗示他们在这儿你可以随便作,然后他们就开始作。而且我暗示他们,你越作,你越受关注你,你的‘粉丝’量越大,所以整个人就放开了。所以你看选手的表演性都特别强。包括念广告的方式,就是正经八百的广告不给人好好念。但其实这种传播方式,广告客户特别高兴。他们意识到只有这样,才能反映出他们品牌的调性,才能被接受。我一本正经地把广告词念了,传播的时候没意义。这个节目的一大特色其实是它的后期制作。很多人是先看一遍带弹幕的,跟着一块儿先骂,里边说什么都不记得,然后关了弹幕再看一遍。因为是反复收看,所以你尽可以快节奏。所以它呈现的是一个非常立体化的一个信息环境。它这个环境是只有在互联网才出现的。电视上是不可能出现这种东西的。所以说这就是新的传播手段或者传播方式,决定了这种新的节目的传播形态。”

“奇葩说”打的还是娱乐综艺牌,在马东看来,能把自媒体或脱口秀做到像高晓松这个高度其实挺难的,其他在爱奇艺开设的自媒体节目还有瘦马的“时尚江湖”、吴晓波的“吴晓波频道”。这类节目垂直性较强,“粉丝”黏性大,但还都没有形成现象级节目。马东说:“就自媒体的形态来说,都很难说有直接吸引力,因为你不是一个娱乐形态。”

互联网和传统媒体的最大区别在于它只提供一个平台,谁都可以登上这个舞台,一切都靠自己。马东说:“我们要造的是生态。我这个平台很大,我的推广能力很强,我的影响力也很大,你在我这儿赢得了网民的认可,那你就自己产生商业价值。我把生态维护好,这种生态就是,你要跟我合作,我就以优于其他平台的合作条件,来回报你,我比的是这个。至于谁在这个平台上能产生出来,最终成为尖儿,我觉得是两步。第一步是我做平台你自己涨,谁涨上去谁就得利。第二步是在整个市场里面看,我们觉得谁拿来就好使,那我们就不惜代价把它拿过来就行,就像高晓松。”

最后马东说:“其实互联网没那么神奇,没什么所谓的互联网思维,就是传播方式变了。以前没有水泥路,那怎么办?把土路夯实了走,省得下雨天全成泥浆了。后来有了水泥,后来有了柏油,后来又有了高速路,反正全是那条路,目的地全是从这儿走到那儿。后来就越走越快,越走车越多,如此而已。”

(实习生张晓曦对本文亦有贡献) 内地综艺脱口秀高晓松主持人李黎晓松奇谈