历史的底片 :一个美国人的成都记忆

作者:刘敏 那爱德拍摄的老照片:冬季的青龙场集市上摆满了降霜后的大萝卜。清末成都郊区及附近邻县约有场镇400个,农贸活动十分兴旺

那爱德拍摄的老照片:冬季的青龙场集市上摆满了降霜后的大萝卜。清末成都郊区及附近邻县约有场镇400个,农贸活动十分兴旺

漂洋过海的年轻人

1910年6月,31岁的化学助教路德那爱德(Luther Knight)决定去中国。

作为家里最小的第十子,这个出身于美国爱荷华州一个牧师家庭的年轻人,一直走在一条传统的精英道路上:那爱德先是从美国西北大学以化学和矿物学的双学位毕业,又继续在约翰霍普金斯大学拿到了理科硕士学位,毕业时还延续着哲学博士候选人的身份。

那爱德是一个惹人喜爱的小伙子,他的精力很旺盛。在工作的第一所大学里,因为擅长跳高和跨栏跑,他同时担任了田径队和棒球队的教练。等到1906年,换到北伊利诺伊大学担任化学系的助理教授后,那爱德的新计划,是发展自己摄影的老爱好——早在他15岁生日时,父亲劳埃德奈特就送给他一部照相机作为礼物,小那爱德当时就为父亲拍摄了生平第一幅肖像。而今作为化学教师,调配药水、冲洗底片,是一件再简单不过的事了,他已经找到了一位摄影师朋友,打算要兼职开一家人像照相馆。

但这个计划很快被另一个兴奋的目标代替了:他要去中国。在读研究生时,那爱德在一次化学实验中突然对“China”这个词开始感兴趣,但他能了解的知识实在太少了,遥远的中国还处在清王朝的统治之下,盛大的帝国已到了强弩之末。新旧思潮正在猛烈碰撞。旧式科举已经废除,一批新式教育的学堂已经试水了10年。当晚清政府派员来到学校,为四川高等学堂聘请第一批美国教师时,那爱德认为自己撞上了天赐良机:“机会就在门口徘徊,在我面前看着我说:‘瞧!我就在这里。去吧!’”

一身中式打扮的路德·那爱德

一身中式打扮的路德·那爱德

4个月后,那爱德已经踏上了成都的土地,在新签订的中文合同上,那爱德受聘为四川高等学堂的化学兼算学教师。当年的算学并非数学一项,而是数、理、化,即理科的通称。那爱德的任务要更重些,他先后担任了数学、地质及矿物学、化学课程教习,用西方最新教学内容和方法讲授,每周学时高达26课时,这也让他的工资水涨船高——学堂每个月发给他300块中国龙圆,远远超过了校长周凤翔约200两/月的薪酬,而当时普通的中国人家一个月的生活费只需一个银元。

随着那爱德一起漂洋过海的,还有一部4英寸×5英寸的照相机,一路上,那爱德已经拍下了日本复兴时期的街景,还有南京贡院被废弃多年后的满庭荒草。这种早期的现代相机使用一种薄薄的银盐玻璃底片,整个拍摄过程都是全靠手动,摄影师先调好焦距和光圈,再把底片装上,拉出遮光板开始曝光,等到感觉时间够了,把遮光板插回去,才完成了一次拍摄。

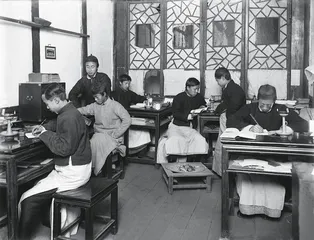

在冬天,四川高等学堂里的学生们正在围炉苦读(那爱德 摄)

在冬天,四川高等学堂里的学生们正在围炉苦读(那爱德 摄)

老式相机的曝光速度很慢,此前那爱德拍摄的日本照片中,电车飞驰而过,只下留一道幻影。而成都的照片中,大部分的面孔还是很清晰,人们都在好奇地向镜头张望——一个外国人架着黑盒子拍照,这场景实在太罕见了。课余闲暇,那爱德记录了很多中下阶层普通市民的生活。在川人俗称的赶场天,他拍下了青龙场喧闹的集市,人们袖着手观望着这个美国人,身边是集市的小吃摊、理发店、买灯芯的幼童举着比自己还高的灯草,降霜后的大白萝卜在院子里排了长长的一大溜。那爱德还参加过1911年春天的劝业会授奖仪式,在竹木搭建的临时授奖台上,站满了朝廷官员、军警和乡绅代表,在他的镜头中,当年的优质货品已经被评选出来,颁发奖品的清朝官员还拖着长长的辫子,官帽上的花翎高高地戳在半空中。

那爱德很快就爱上了在四川的生活,住在种着剑麻、铁树和芋头的典型四川小院里,他认为自己在这里“过得不错,工作也很成功”。学校为外国老师们配备了网球场,即便地面并不太平整,大家也常常换上雪白的球衣来上几局。这个热情的美国老师也把学生们的形象留在了底片上,其中一张是在四川高等学堂整洁的学生自修室中,衣着整洁的同学们正在聚精会神地读书、写作或者探讨问题。书桌上的油灯、地面上的火盆,学生的衣帽服饰都看得出这是一幅冬日苦读的场景。

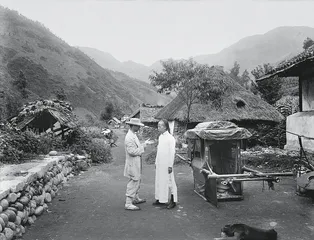

那爱德与学生交谈

那爱德与学生交谈

那爱德一直在给姐姐尤雯塔写信,这些信件相当于一份特殊的日记,信中他赞扬过这些刻苦的年轻人:“学生们并不恶作剧,总的来说比美国学生好教得多,师生之间总是保持着一种礼貌。中国学生比美国学生更认为当一名学者是最高的成就,因此他们更加努力。他们上课总带着各种问题,因此帮助这些渴求知识的学生是一件乐事。”

革命见证者

放大那爱德拍的照片,军警肩章上的字清晰可辨,“第六十七标”、“贰前一”等字,说明他们仍采用新军的番号。在民国初建的混乱局面中,他们承担的可能是成都城内警察的任务

1911年,那爱德接受了清政府的邀请,在假期去四川西部,和甘孜、阿坝藏区做地质调研工作。对于那爱德,这无疑是份兴奋的工作。“当我还是个少年时,我有两个梦想,一是到中国的长城上拣一块石头,另外一个是到胡佛金字塔取一块石头。”浪漫的那爱德热爱野外旅行,喜欢聆听经过山崖断裂处和经过山顶时发出的声音,他计划花大量时间到云端等候下雾、绵绵细雨后美丽的彩虹、落日和彩云。“这时候用来摄影最好不过了。”

100年前的川西,还是一片封闭的原始状态。那爱德带了十几人的挑夫和保镖队伍,浩浩荡荡乘轿进入了高原地区。他第一次看到肤色像黄铜一样、头发又黑又直立的藏族人:“他们是山民,男人剪短发,而不扎辫子;服装是原始的皮毛和粗布,他们喂养很多牲畜,普遍是牦牛,还养大而凶猛的猎犬。”在这里,那爱德拍下了表情严肃的活佛、衣衫褴褛的赶路藏人,还有披挂了一身货物的康巴父子。他带回了煤、铜、铬、银等矿石,采集到野鸡、野山羊、岩鸽等动物标本,他甚至用双筒猎枪打到了一只豹子,豹皮做成的标本此后被送到了大英博物馆。

1908年起,成都青羊宫花会的集市被改名为“劝业会”,各道、府、县名优产品来此展销。1911年春,那爱德拍下了最后一届劝业会授奖仪式

1908年起,成都青羊宫花会的集市被改名为“劝业会”,各道、府、县名优产品来此展销。1911年春,那爱德拍下了最后一届劝业会授奖仪式

整个旅途中,那爱德所见到的是一片田园牧歌的宁静景象,藏族头人热情地用獐子肉接待他,农人们在田间工作,宛若置身图画之中。在雅安的山路上,他经常会碰见背着茶叶的背夫。他用相机留下了茶马古道最后的活跃印迹,背夫们把丁字拐顶在厚重的茶包下,好让双肩短暂地休息。高过头的茶包将被运到藏区,上搁着遮阳的大斗笠,投下的阴影挡住了背夫们的面容。古道边是高耸的裸露山体,杂草曝晒在正午的阳光下,在这些古老的山谷中,“时间的沙漏似乎已经翻转过千百次了”。

等到再次回校,成都的世界却正在迎来翻天覆地的变化。保路运动的声势越发浩大,学校关闭,或许不再复课,四川的局势开始恶化,已经完全出乎那爱德的预料。他在信中记录了不同阶段的变化,判断清王朝很快就会崩溃,中国人正在呼吁“建立像美国一样的共和国”。

那爱德拍摄的四川军政府正都督蒲殿俊(左)和副都督朱庆澜

保路运动最终推动了辛亥革命的总爆发,1911年11月27日,成都和平独立,宣告四川地方自治,成立大汉四川军政府。成都皇城内挤满了参加集会的市民。著名作家李劼人当时还是四川保路同志会的同志,在小说《大波》中记录了当时的场景:“偌大的广场,已是人众济济。强烈的太阳透过染成粉红布匹(即所谓的天花)射到人身上,使得个个都面带喜色,个个都感到小阳春的暖气。”

那爱德也许就是李劼人笔下“三十多个外国人”之一,他在这天早上为举行了就职仪式的新总督和副总督拍了照片。在皇城里,那爱德站在高点,俯拍下人山人海的壮观场面。照片中,皇城的院子里插着白底黑字的十八星汉字旗,这是仅仅在1911年临时出现的18行省独立的代表旗帜,它宣告四川已摆脱了清政府的统治,由军政府统领。

藏区喇嘛(那爱德 摄)

这是改朝换代的一天,那爱德发现:“人们剪了辫子,把头发剪成了‘外国发饰’,穿着各式各样的衣服,装束打扮显得滑稽可笑,一个把头和身体好像木乃伊一样缠裹在蛹壳里的顽固老头,这天走上街,同人握手(中国人过去总是抱拳,从不握别人的手),你简直不敢相信自己的眼睛。”

那爱德就这样与一个古老帝国的覆灭不期而遇。他始终对所见的一切感到好奇和兴奋,他热烈地在信中记录自己生活中的各种细节。对于局势,他认为“能亲眼目睹一些发生的事情是相当有趣的”。但此后,短暂的平静被动荡的政治局势一再打破,出于安全起见,1912年1月,那爱德和同事们离开成都前往上海,一路上,那爱德始终保持着审慎和理智的态度,行程本身充满了危险,在宜昌,他告别了几位爱喝酒又不会说汉语的同事,继续前往上海。留下来的人冒险地踏上了返程,结果不幸撞上了土匪,一人当场被杀,其他人受了伤。

江边的这座古城可能是在1933年地震中被毁的叠溪古城,那爱德用镜头记录了它曾经的面貌

江边的这座古城可能是在1933年地震中被毁的叠溪古城,那爱德用镜头记录了它曾经的面貌

1912年9月,在上海担任了半年专职摄影师后,那爱德还是选择回到了成都,在已更名为四川省城高等学堂的学府里教授化学、地质和矿物学。他怀念周而复始的校园生活,一切重新开始按部就班起来,他再次变成了一个受学生喜爱的外籍教师,课程总是安排得很满,一个任期还没结束,学堂就早早地表示续约的愿望。那爱德决定在这里教最后一个学期,这位冒险家有一个更长远的计划,他打算把在成都拍摄的照片制作成一套幻灯片,今后好带到英国、法国和德国的大学讲学。

但出乎意料的是,故事就在这里戛然而止了。

青羊宫花会期间,那爱德拍下二仙庵外成都知名餐厅聚丰园的临时二层摊点

青羊宫花会期间,那爱德拍下二仙庵外成都知名餐厅聚丰园的临时二层摊点

1913年4月,那爱德带领学生前往成都附近的彭水县白水河铜矿冶炼厂考察。四川植被丰富,富有各种自然资源,那爱德一向喜欢带着学生们外出实习,用现场的石块给大家讲授地质构造课程。这一次的考察并非是学校课程的安排,白水河铜矿历史悠久,头一年刚刚开始参照欧美的冶炼方式进行生产,在那爱德看来,这里是近代实业的一个先进典范。但就是在这里,那爱德染上了斑疹伤寒。

这个常常为了拍照带着老式照相机在山上爬上爬下、能把三四百米外的野山羊一击即中的年轻人,迅速被高烧打垮,在没有抗生素的100年前,由此引发的肺炎无疑是一种绝症。1913年4月19日,那爱德在福音医院猝然离世,年仅33岁。

老照片的复活

1991年,四川大学来了一位叫来约翰的新外教,这个美国博士只安排了一个学期的英语课程,平时总往学校的档案馆跑,他在研究川大的校史,找一个叫路德那爱德的人,这个人,是他的曾叔祖父。

来约翰此前一直在台湾和香港从事慈善和教育事业,5年前,父亲突然写信告诉他,他并不是家族中第一个到中国的人。“那爱德”这个名字对于父子二人都是个新知,七八十年过去了,“那爱德”这个大家族已经枝繁叶茂,相隔几代,互相的往来也基本中断了。此前来约翰也是因缘巧合选择了在东亚工作,而现在由于那爱德,他学会了中文中“缘分”这个词,给自己的人生多了一种解释。

1913年,那爱德去世之后,所有的遗物都被打包带回了美国,交付给了他最亲爱的姐姐尤雯塔,其中包括所有的照片底片。来约翰在四川大学发现了那爱德的文字记载,尤雯塔的孙女宾娜莱根夫人辗转联系到了来约翰,问这位家族中唯一与中国有交集的远亲,要不要看一看那爱德的照片。

来约翰的兴趣并不大,他对摄影一窍不通,寻找那爱德也并不像他想象得那么顺利。他查到这位曾祖父被葬在成都凤凰山D-7号墓地,但多次探访都没能找到。想来也是,中国早已经历了翻天覆地的变化,一个将近百年前的祖辈,除了合同上的中文名字,还能留下什么呢?

可是“缘分”这个词,终究又把来约翰带回了那爱德的世界里。

2000年8月,来约翰的摄影家朋友王玉龙到成都,看了一场美国摄影家西德尼甘博(Sidney D.Gamble)的老照片展览。王玉龙与来约翰见面时,顺手让来约翰看看自己在展览上买的小册子。浏览甘博的生平时,来约翰突然发现,影响这位摄影家来中国,并继续拍照的人,居然就是路德那爱德。

展览的小册子上对那爱德照片的评价并不高,来约翰看完有些不高兴,可那爱德的照片多年尘封在美国,早已经没有人还知道他拍过什么。王玉龙脱口而出了一个异常简单的问题:我们为什么不办个展览呢?

是啊,为什么不呢?3个月后,290幅玻璃底片和约150幅赛璐珞醋酸胶片,就这样再次回到了中国。不懂化学的来约翰买了一部扫描仪,照片以另一种形式一点一点在电脑屏幕上显现了出来。来约翰和王玉龙对着电脑完全看傻了:玻璃底片完好地凝固了90年的时间,所有画面清晰如昨。青羊场集市的喧闹好像可以呼之欲出,把照片细节放大,连角落屋檐下的告示,都能清楚看到页边翻卷的细节。

等到照片全部扫描结束,王玉龙觉得自己的建议有点草率了:整理出的340幅照片,一条文字说明都没有,唯一的线索,就是那爱德约4.8万字的日记和信件。王玉龙是沈阳人,前半辈子都在西藏工作,当过公务员,在日喀则办过报、经过商,但从来没做过文史相关的工作。他对成都完全不熟悉,只是觉得这些照片有价值,答应人家的事儿又不能放弃掉,而真的找起来,又远远比想象中难。

王玉龙把照片打印出来,带到成都市政协、历史协会、民俗协会等组织,遇到人家开会,就铺开了等老干部们过来辨认,所有人都惊奇于世纪初的这些影像记录,但很少有人能明确指出来具体所在。直到最后,王玉龙找到了四川省博物馆的退休研究员史占扬,才真正把这个接力棒接稳。

史占扬是北京人,1961年从中国人民大学档案学系毕业后被分配到了四川省博物馆,他见过皇城最后巍峨的样子,也目睹过“文革”中短短一年多时间,这个明朝的王宫被夷为平地,火速建成了今日的四川省科技馆。其实那爱德照片中的绝大部分区域,都经历了皇城的命运,今日站在成都标志性的天府广场上,眼前原本皇城所在的位置,早已经没有任何历史痕迹了。而史占扬大半辈子干的都是史料研究的工作,研究的就是近现代史的内容。

“这些玻璃底片在美国的时候,是空白的。它来到中国,刻上了这里的时间,又回美国去。现在,它又来到中国。它将留在东方,再也回不去了。”来约翰、王玉龙、史占扬,三个外乡人,就这样开始了寻访那爱德的历程。

寻访

史占扬拿到照片后,他肯定地说,有三分之一自己一眼能看出来是什么。皇城、青羊宫、都江堰等尚存的历史遗迹很快就解决了一批,因为照片清晰,军警的徽章、房子上的告示历历可见,也解决了很大问题。“配说明时,不一定就死死地说明是哪条街、哪个门牌号,但我们能肯定这里是成都还是南京的旧街道,能看出这是成都某一条沿河居民的住宅区。”

另外的三分之一,是川西,甘孜、阿坝等地区,好在史占扬经常到这些地方走访,看照片里的装束,和自然背景中的地形地貌,结合那爱德撰写的信件,很快就能确定是哪里的少数民族。

最后的三分之一,就是靠走访。王玉龙和史占扬重走了那爱德的线路,他们开始感叹于那爱德旺盛的好奇心。在短短23个月内,那爱德实在走过太多地方了。他们在甘孜州寻找那爱德拍过的小别墅,重新验证了泸定、康定地区传教士的活动痕迹。那爱德在家信中提到过的西藏,实际是过去的川西北、西康地区,他拍摄了大量的藏民生活,其中大部分属于康巴人和嘉绒人,照片中反映了他们最原始的生活状态。一幅在半山腰拍摄的照片中,有一个山谷中沿河而兴的繁华城镇,鳞次栉比的屋檐覆盖了半个河谷,看起来是一个高度发达的地理重镇。有一种可能是,这里就是茂县附近的叠溪古城。叠溪古城已在1933年8月25的一场7.5级的大地震中全部覆灭,这也许是这座古城为数不多的珍贵留影。

经过了3年的工作,2002年,王玉龙终于如约在成都举办了那爱德的摄影展。很多成都人第一次看到近一个世纪之前自己家乡的面貌。太多故事都被重新书写了。有一幅照片拍摄的是春天的花会,其间成都名餐厅聚丰园在青羊宫外搭建了一个临时餐厅,两层的餐厅规模庞大,店旗随风招展,一个着长衫的人正靠在栏杆上向镜头注视。展览到中途,有位观众突然在这里下跪,连连磕头。一问才知是聚丰园的后人,照片中正是他的爷爷。聚丰园作为成都三大名餐厅,在1944年就已停业,当年的殷实家产渐渐败落,到了孙子这辈,这位观众也已近老年,皮肤黝黑,肌肉结实,已是一个普通的体力工作者。

历史并不像想象中那样有章可循,史占扬对王玉龙感叹:“今天我们考证不出来的照片,今后恐怕很难再有新的突破。”展览时有两位高级军官的身份不能确定,史占扬在李劼人《大波》中找到了这样一段话:“……清清楚楚看见两个都督并排站在桌子跟前。朱庆澜身材高大,军装穿得很合适;蒲殿俊和他一比,不仅瘦小委琐,就是穿着也不合身,上装长了些,衣袖更长,几乎连手指都盖过了,似乎有人在私议,听不清吆喝了一些什么。只见朱庆澜两腿一并,向着国旗,不忙不慢地把手举在帽檐边。蒲殿俊也随着举起手来,可是两只脚仍然站的是八字形,而且五根指头也奓得老开,似乎还有点抖颤。”史占扬和王玉龙认为,这两位军官就是二位都督,可是因罕有图像记录,基本没有验证的办法。

就在展览现场,朱庆澜的后人手执朱庆澜的照片和介绍朱庆澜的书籍找到了王玉龙,证明了照片中高个军官就是副都督朱庆澜。又过了四五年,终于在一次偶然的机会,王玉龙寻访到了蒲殿俊的头像照片,丢失的拼图终于被找回:照片中的矮个子军官,就是蒲殿俊。

民国初年上海一位现代知识女性(那爱德 摄)

民国初年上海一位现代知识女性(那爱德 摄)

历史的余味

我遇见王玉龙那天,是2014年的平安夜。下午他刚刚在锦江区政府与地方志办公室签订了版权协议,那爱德拍摄的老照片,在文史资料中占据了越来越重要的位置。在照相术不发达的100年前,每一个快门凝固下来的景象都变成了最珍贵的历史,而历史的迷人之处,就在于身处镜头背后的那个人并不自知。

王玉龙10年前去找过彭州的炼铜矿,没想到正遇到铜矿的转制拍卖。当年有色金属冶炼的先进企业,经历了清朝、民国、新中国三个历史阶段,在一次次的经济变迁中,又走入了国企转制的历史之中。那爱德在这里感染了伤寒,又被送到了位于四圣祠街道的成都福音医院。1910年秋天,那爱德刚到成都不久,曾在这里拍下了刚刚落成的医院大楼。这是一家加拿大卫理公会创办的教会医院,照片中三层新楼的建筑垃圾都还没来得及清除。没想到,就在两年后的1913年,那爱德会再次来到这里,并永远没能走出去。

2000年时,王玉龙专门来找过这种西洋风情的老房子,眼前已是一片建筑工地,老的住院楼在几年前刚刚被拆除。现在时间又过了10年,原址上早已修起了成都市第二人民医院的新主楼。旁边的教堂还在,当晚是平安夜,这里已经成了成都人过圣诞节的重要去处,教堂里越来越热闹,赞美诗流淌在街道上,有教徒在表演诺亚方舟的小品,口中的语言,早已经从百年前的美式英语变成了现在的川普。

那爱德的同事和学生们,就是在四圣祠告别了那名永远和颜悦色、到处都拿着相机的年轻教师。当时一份英文报纸对那爱德的逝世做了如下报道:“作为一名普通人,在他身上找不到任何污点,他的名字代表着一尘不染。两年多来,他在我们心目中是一个朴实、真诚的人,当我们惊闻他逝世的噩耗时,每个人都不约而同地感叹道:‘哦,他可是一个好人!’他那崇高的理想、广泛的兴趣以及朴实的生活,不需任何人的修饰。”

在那爱德去世后,姐姐尤雯塔收到了他最后一封信,在信的结尾,是那爱德最常见的快乐语气:“今天我在窗边的芭蕉树下种了紫罗兰。很多都开着花。这真叫人高兴,梅花也开了,气味很香。当然我现在周围的环境是在别处看不到的。我正改善这种状况。我很高兴我又回到了成都。好吧,晚安!爱你的弟弟,那爱德。”

(实习生祝童对本文亦有贡献) 历史记录老照片那爱德