动态影像:基于时间的艺术

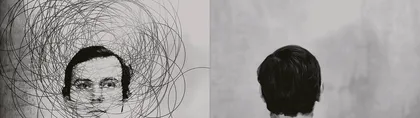

作者:钟和晏 日本影像艺术家泽拓的双屏影像作品《线性构造》

日本影像艺术家泽拓的双屏影像作品《线性构造》

2007年,定居伦敦的日本影像艺术家泽拓(Hiraki Sawa)的一个朋友突然间患了失忆症。那人在沙发上打了个盹,睡了半个小时,醒来以后就丧失了所有的记忆。那年他才36岁,医生说找不到任何原因。

为了关心照顾那个朋友,泽拓开始看许多关于失忆症的书籍。后来他想,也许可以做一件与记忆、身份主题有关的作品。一直以来,泽拓的动态影像作品都是和他的个人生活有密切关系,比如2002年的《住宅》和2003年的《移民》。

那时候,泽拓移民英国没多久,住在没有窗户的公寓地下室里,住了一年半。每周他去希思罗机场看飞机起落、拍照片,看飞机的时候他想,世界另一边在发生什么事情?

出于朋友的失忆经历,2010年他完成了《线性构造》,2014年12月开幕的第二届深圳独立动画双年展主题展上,他展出的正是这件双屏影像作品。不同的黑白影像投射在两块并置的大屏幕上:一个男人从空荡荡的房间里醒来,睁着一双无辜的大眼睛,代表失忆的状态。

他光着脚在破旧公寓里走来走去,拿起慢转唱片侧耳倾听。桌上的工作台灯自己晃动着灯头,灯光照着一张唱片。唱片凹槽中伸出一条黑色细线,细线爬上粗糙的墙壁,从微小的孔中伸进伸出。圈状的细线在画面上越积越多,逐渐覆盖了那个失忆男人的整张脸。

泽拓的黑白影像有种难以言说的细腻质感,像是观看早期的先锋派电影,大部分是幽暗的半光,与梦境相似。屏幕上闪烁的光线几乎具有催眠波效应,对着你的潜意识说话。在这样的木然凝视中,作为观者的我们被牵引进入他的影像时空,游走在半梦半醒之间。

泽拓1977年出生于日本,1996年移民英国,他最早学的是雕塑。虽然2000年创作了第一部视频作品,他认为自己还是在做雕塑,用一些物料完成的流动影像蒙太奇,一种介于雕塑与电影之间的有形维度。他的视频经常被贴上“催眠”的标签,但是他反驳说,自己只是转移了现实的框架。

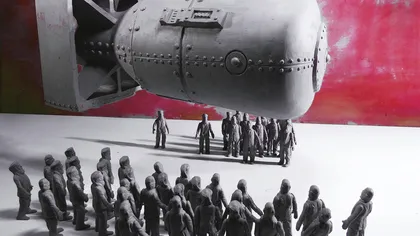

中国艺术家周啸虎8屏动画及雕塑装置作品《反蒙太奇——党同伐异》

中国艺术家周啸虎8屏动画及雕塑装置作品《反蒙太奇——党同伐异》

从2014年4月至2015年3月,第二届深圳独立动画双年展涵盖北京、香港、台北、深圳等地的一系列活动。2012年,华侨城创意文化园主办了第一届深圳独立动画双年展,成为国内唯一以影像艺术与独立动画为策展机制的双年展。

“影舞之眼视域之外”的标题下,今年的展览总共邀请全世界10个国家与地区38位艺术家的参与。如策展人董冰峰所言,双年展体现了对略显边缘化和另类色彩的“独立动画”的发掘与研究,他认为影像艺术在中国的出现与独立电影、新纪录运动几乎同时,包括录像艺术、电脑艺术、新媒体艺术、动画艺术、艺术家电影等都可以是主要的表现形式,一段时期内也意味着非市场的艺术。

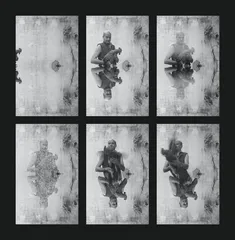

韩国艺术家李庸白单屏影像作品《天使士兵》

韩国艺术家李庸白单屏影像作品《天使士兵》

独立动画的名称来自独立电影,既有浓厚的、反体制的激进色彩,又具备艺术的非现实性与高度抽象性。但是,与独立电影相比,独立动画并不刻意强调意识形态的对抗,它们在影院、影展上放映,也在美术馆和多媒体化的互动形态中展出。

今年的双年展题献给年中意外离世的德国艺术家哈伦法罗基,法罗基曾经说过:“从我第一个话题研究开始,我就把这一类不是为了娱乐,也不是为提供信息而生成的影像称为‘构建性影像’。这些图像的作用不是再现什么,而是整个系统构建的一部分。”

韩国艺术家文敬媛和全浚皓双屏高清电影作品《世界末日》

中国艺术家刘韡9屏影像装置作品《彩色》

韩国艺术家文敬媛和全浚皓双屏高清电影作品《世界末日》

中国艺术家刘韡9屏影像装置作品《彩色》

“法罗基的这段话几乎就是本届双年展主题的核心,即:不要试图相信你所看到的,而要善于分析影像层序后的机制与把握自我经验的潜能。”董冰峰说。

深圳华侨城创意文化园的B10展馆里,“影舞之眼视域之外”的主题展始于北京艺术家刘韡2013年的9屏影像装置《彩色》。刘韡的工作室在北京朝阳区崔各庄乡黑桥、环铁一带,寄居了大量劳动人口的城乡接合部。“就像一个连接城市和农村的罅隙,它只是移动产生的暂时之地,随时可能被拉入到我们的生活中,也随时可能消失。我觉得这个街区很有力量感,是最真实的现实。”刘韡说。

中国艺术家刘韡9屏影像装置作品《彩色》

中国艺术家刘韡9屏影像装置作品《彩色》

从那些大小、高低不一的屏幕上,我们看到的画面是飞扬的沙尘黄土、廉价建材盖成的平房、凌乱的电线杆、卖烤串烧饼的人、卖五金工具的小铺、清洗汽车的小铺、用马车拉砖的运输工人等,也是最平实、直接的图像。刘韡以他的解构方式将影像分类、切割,设置好结构,然后把现实的碎片往里装。在这里,录像就是一个容器。

他解释说:“我的剪辑、拍摄等都是无序的,这跟他们无序的生活状态有关,所有的拍摄与图像自然而原始。我想去艺术化,打断人们对艺术的期望,公平地对待这个现实。”

印度艺术家兰博·卡勒卡双屏影像作品《拿着公鸡的男人》

印度艺术家兰博·卡勒卡双屏影像作品《拿着公鸡的男人》

从《水壶》这件作品中,印度艺术家兰博卡勒卡(Ranbir Kaleka)展示了多媒体的魔力,他使用单一的表面,把视频投影与绘画重叠在一起。一开始,画板中间呈现的是一把在炉灶上煮着水的破旧铝质水壶,一幅朴素不过的黑白绘画。然后,绘画变成了彩色照片,水壶保持不变,它的周围背景每隔几秒钟都在变化,从厨房窗户到茶贩摊位的窗口,从存储柜再到被垃圾和杂草包围的简易炉灶。然后,背景处的门窗被打开,茶贩走了进来。

卡勒卡1953年出生在印度帕蒂亚,过去10年中,以混合动态投影和静态图像的作品知名,运用到水彩、油画、数码照片、多屏幕视频等技巧。他说:“绘画具有可以触摸和感觉的物理属性,来自于光的视频则具有另一种灵气。如果把两者结合起来,你就获得了第三种分层的图像,使得它可以抵达另一层面的意义空间。”

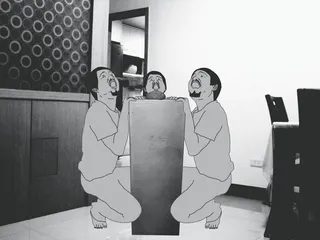

台湾艺术家许哲瑜5屏影像装置作品《完美嫌疑犯》

台湾艺术家许哲瑜5屏影像装置作品《完美嫌疑犯》

动画总是从图像与影像上找到延展的可能性,赋予材料新生命的想象。如果说动画是对图像的操作,各种动的可能以及各种画之间的关系,如何动以及如何静都涵盖在创作者的思考中,凸显他的艺术想象与独特观点,也必然会涉及政治、经济和文化的内容。

“80后”台湾艺术家许哲瑜用一段5分20秒长的5屏幕录像《完美嫌疑犯》,将他的思考指向新闻媒介如何组织信息以及传媒景观化的产制逻辑。他的方法是从报纸上找出5则新闻事件,比如街头的一次车祸、某个枪杀案等,依据报纸上的描述,重新回到案发地点拍摄照片。然后,他虚构一对男女替代真实事件中陷入意外冲突的当事人,机械地演示事件中场景和片断化的动作细节。

台湾艺术家袁广鸣作品《城市失格——西门町》

台湾艺术家袁广鸣作品《城市失格——西门町》

从5个并陈的屏幕上,我们看到调性阴郁的黑白画面:荒凉夜晚的街口、不起眼的街道路牌、黑压压的乌云、素白线描的虚拟人物,各自孤立地悬浮在画面上,将媒介置于难以判别的混沌状态。

许哲瑜曾在自述里说:“我试图在真实的他人、虚拟主角和我本人这三者的身份游移中,制造媒体景象。我再现的不是回溯事件,而是事件的剧场化,一方面是信息在形式上的精确,另一方面又是信息的无法辨识。对我而言,这是与自我构建的现实相联系的媒介,界面分解了信息,让它变得不真实。”

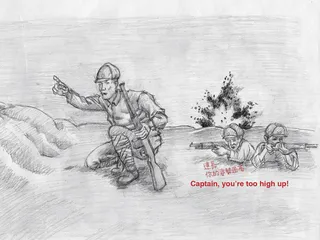

台湾艺术家高重黎由80张幻灯片组成的作品《人肉的滋味》

台湾艺术家高重黎由80张幻灯片组成的作品《人肉的滋味》

今年56岁的台湾艺术家高重黎则用80张幻灯片及录音带,制作了一部16分钟长的扩延电影《人肉的滋味》,聚焦在个人创伤与历史记忆的视觉母题。影片一开始,在淮海战役(台湾称“徐蚌会战”)中,一颗子弹在1948年11月26日16时40分打中了高重黎的父亲高文斌连长的脑袋,这颗子弹至今仍然留在90多岁的高文斌身体中。

高重黎用素描、影片段落、旧幻灯片、历史照片等现成物,拼贴出16分钟的影像,历史、身体、记忆融合在一起。“幻灯片的转动与图像的投影,犹如射出的子弹。”他解释说,“电影中有两个真实时间,一个是由父亲见证的从过去到今天的正向时间,另一个是借幻灯、动画、录音等技术捕捉的由今天到过去的逆向时间。”

双年展开幕式上,北京艺术家冯梦波同样借用旧幻灯片,进行了名为《幻灯》的现场表演。他把多年收集的幻灯片和唱片重新编排,用幻灯机和现场配乐讲述个人化的故事,用于表演的大半是1960到1962年的幻灯片。

出生于1966年的冯梦波从小就喜欢看幻灯片,当时幻灯是主要的宣传工具,有官方发行的,还有各单位自制的节目。幻灯的技术被发挥到极致:双片推送变成双帧循环动画、镜头创造景深、罐头盒用钉子打孔旋转成星空等,内容更是包罗万象。

“其实对我来说,动画跟静画之间没有截然的区别。”他说,“像我最早的作品就是一个幻灯片集,每张幻灯片由层组成。和画画一样,先涂一个底色,再画背景、一个人、一支枪,然后把这个过程回放成动画。”

展厅里,冯梦波展出了2007年的《皮里春秋》,一个三频道的视频装置,记录两位西安皮影表演大师潘京乐先生和李世杰先生同台表演的皮影戏《游阴曹》。当时,冯梦波用HDV摄影机从舞台的三个方向取景:正面、背面和左面。现在的视频装置也是三台投影机同步放映,重现舞台的三维空间。

“我从90年代初开始以电子游戏为媒介进行创作,对《游阴曹》这类惊悚暴力场面相当感兴趣。”他回忆,“《游阴曹》解放后就没有公开演出过,实际拍摄过程十分难忘。用一盏手工造的清油灯,我们捕捉到暗淡古朴的光线,两位老人和整个皮影剧团一遍遍地做了辉煌的表演。”

冯梦波把自己称为国内第一个拥有电脑、第一个做互动媒体的艺术家。80年代中期上美校的时候,他开始玩8比特的任天堂红白机,1993年,他购买了第一台灰色的苹果电脑Macintosh LCII,里面只有一个软件Aldus Persuation。除去操作系统,这台电脑只有一兆可用内存,画画满一兆的时候就会死机。

还是80年代初,《第三次浪潮》一书中所描述的未来曾经让冯梦波心潮澎湃:“那个未来是有计算机的,太牛了,二进制啊,那时我们还用算盘和复写纸呢!到了今天,电脑真的就随时揣口袋里,说实在的我反而觉得很失望。我就不明白为什么在网上晒一张图、转个帖、点个赞,这跟我们当年说的数字化理想差得也太远了。”

在整个动态影像主题展中,唯一的“静画”作品来自台湾艺术家袁广鸣的《城市失格——西门町》。这是两张日与夜的巨幅照片,俯拍台北西门町一个斑马线纵横的十字路口。表面看起来是一切正常的西门闹市区,CK内衣、臊子面和杨桃冰等色彩杂乱的广告覆盖路口的大楼,楼底的商铺也是店门大开,却又稍稍令人不安。两张照片上都没有一辆车、没有过往的行人,甚至连停放的车辆都没有,一个彻底寂静却又似乎正常运作的城市。

今年49岁的袁广鸣是台湾新媒体艺术的知名艺术家,上世纪90年代初开始电子与数字媒体创作。他的作品经常以拟像与再现现实场景的方式,来揭示某种存在的情境或状态,他说过:“事物总在一个难以弥合的距离中展现真实,虚影近似一种幻象。”

2001年他开始发展“失格”系列,“城市失格”的意思是“失去作为一个城市的资格”,来自日本小说家太宰治的小说名《人间失格》。另一方面,“失格”或“掉格”也是剪接术语,从技术上说“并未对原始资料进行完整再现”。

台北西门町的地名源于日本殖民时代,一直沿用至今,那里曾经繁华过,后来改建后又再度蓬勃,近些年,它被台北媒体称为“台北原宿”。但袁光鸣的问题是:“台北为何要与原宿联结?就像许多台湾建筑商的案名是纽约、巴黎这样的第一世界城市名,其中投射出某种去当地化的潜在意识,一个身份模糊的、随时可以改变自身面貌的城市。”

这两张照片的制作是细致漫长的过程,袁广鸣使用传统4×5的相机,固定在西门町同一个地点,用两个多月不同时间俯拍近300多张照片。然后,他采用这300多张照片中每一个没有人车的局部,像是拼图一般,依靠修相技术和重复剪贴抹去车水马龙的场景,最后呈现出空荡荡的西门町。

从人车存在的消失到碎裂时间的重叠与凝结,袁广鸣删除的并不是时间,不连续的动态时间只是被压缩了。通过这一过程,《城市失格——西门町》从实体空间转换为抽象的时间,300多个不同时间拍摄的影像重叠在一个平面上,或者说,一张照片中聚集了300多个不同时间的碎片。

像传统绘画一般,袁广鸣在把人车移除的过程中,投入了最多的时间,他形容这种制作上的慢速是回归心态。如今这个时代,我们对速度的魅惑难以抗拒,但另一方面,速度加速的极致就是静止甚至后退。本届双年展的另一位策展人、来自台湾的郑慧华评价说:“在袁广鸣的作品中,同时呈现加速/科技和减速/回归的倾向。从媒介及画面处理的技术感到最后呈现出的空无情境,叫人分不清那个静止究竟是回归静态,还是对超速的极致欲望。”

(图片提供 / SIAB) 动态影像冯梦波艺术