威尼斯的石头

作者:何潇 第14届威尼斯建筑双年展军械库展区

第14届威尼斯建筑双年展军械库展区

建筑的元素

在到达第14届威尼斯建筑双年展主会场——卡斯特洛岛贾尔蒂尼(Giardini Di Castello)的那一刻,我忽然明白了E.B.怀特在1939年所发的感慨:“博览会与我,实际上只需要同一个东西:一个温暖、清朗的日子。”是年,怀特参观了纽约世博会,感慨颇深,将其中见闻写成了一篇《未来世界》。如果你曾经在某一年参观过世博会,这个两年一度的建筑界博览会或许会在一些地方令你想到它(十分巧合的是,在几个月之后,新一届的世界博览会将在距离威尼斯不远的米兰举行)。与四年一度的“万国朝会”相比,双年展更为简单纯粹,它像一场以建筑为主题的游园会,你需要的只是时间和阳光。

通往现代建筑的道路隐匿在狭窄的小巷与古老的水道之中。对于初次到此的人,这是一段伊阿宋寻找金羊毛的过程——令我感到幸运的是,我的向导是双年展的工作人员,她给予了我正确的“阿里阿德涅之线”。我们穿过圣马可广场,顺着运河一路前行,逐渐远离了熙攘的人群和兜售旅游纪念品的摊贩,再拐进幽静的小巷——在这里,可以清晰地听到皮鞋敲击石板路的声音,这段幽寂持续的时间并不长,很快,足音在前方响起的人声中淹没,再走几步,看到微笑的年轻人在分发资料,衣着得体的人形成了一条长龙,此时我便明白,双年展的地界到了。

若不是逢上双年展,位于威尼斯岛东部的贾尔蒂尼,堪称恋人的天堂。对于威尼斯居民,在贾尔蒂尼公园漫步,是一个传统的休憩活动。这里位于卡斯特洛岛东端,远离喧嚣的圣马可广场。在繁盛的花木中,藏匿着许多雕像;沿路可见许多民居,其中一些有些年头,窗棂已覆满了枝蔓。在19世纪初,贾尔蒂尼附近还遍布着教堂与修道院,1807年,因为拿破仑一道圣谕——“要为我们美好城市威尼斯供其所需”——这里修建了许多花园。

威尼斯是一座独特的城市。像维纳斯一样,她的诞生与海相关,并以难以比拟的美丽闻名。这座水上城市由117座岛屿组成,其间穿插着200条运河,由400多座桥梁连接起来。自452年诞生以来,它就是城市建设中的一个特例:威尼斯人的祖先将木桩打入30米深的淤泥之中,造出一个凌驾于水上的平面,随后在一片水乡泽国中安定下来。人们来到这里,多半为了找寻文艺复兴的旧梦,在十四五世纪,这座水上之城四处装点着金碧辉煌的壁画,窸窣作响的绫罗绸缎在石板路上摩挲。为了掩盖威尼斯潟湖的硫磺味,整个城市浸润在薰香之中。

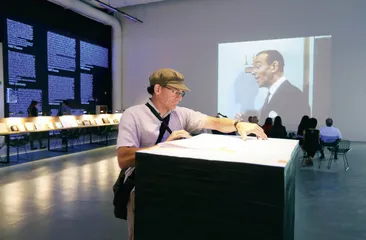

卡斯特洛岛贾尔蒂尼主会场中心馆展示双年展主题“建筑的元素”

卡斯特洛岛贾尔蒂尼主会场中心馆展示双年展主题“建筑的元素”

威尼斯建筑享誉全球,它的建筑风格却难以评判。威尼斯建筑的特色是什么呢?这是一个不好回答的问题。单就圣马可大教堂而言,便融合了君士坦丁堡的拜占庭风格和文艺复兴的风格。圣乔治马乔雷教堂是古典几何学结合巴洛克内部设计的产物。声名远扬的海关尖塔办公楼,在几年前由日本设计师安藤忠雄主持修缮。威尼斯难以归类的建筑史,时常令人感到一头雾水。在12世纪,威尼斯过渡式——更大程度上是阿拉伯式——盛行一时;到了13世纪中叶,哥特式一度占据上风。然而,仅仅一个世纪之后,这种风格便逐渐衰落。在其强盛时期,威尼斯是基督式建筑潮流的中心;待其逐渐衰落,她亦是文艺复兴的源泉。

威尼斯双年展的诞生,充满了闲适懒散的意大利气韵。在威尼斯举办一个国际性展览的想法,最初诞生在圣马可广场著名的弗洛里安咖啡馆(Florian)。这家古老且充满传奇故事的咖啡馆,又被称为威尼斯的“花神咖啡馆”,是一个情侣和艺术家扎堆的地方。在它的常客之中,有威尼斯著名的“诗人市长”里卡多塞瓦提可(Riccardo Selvatico)。1893年,在他的带领下,政府决定发起一个国际性的艺术活动。第二年,市长先生发布了宣言:“在1894年4月,威尼斯将举办一个国际性的艺术展,以庆祝国王陛下的银婚。”展览分成两种形式,一种面向公众,另一种则采取邀请制。

建筑双年展期间矗立在威尼斯大运河旁的艺术装置作品,由罗伯特·弗莱克创作

建筑双年展期间矗立在威尼斯大运河旁的艺术装置作品,由罗伯特·弗莱克创作

1895年4月,第一届双年展(I Esposizione Internazionale d'Arte della Città di Venezia)开幕了,这比原计划推迟了一年。展览总裁由市长里卡多塞瓦提可担任,他同时设计了首次展览的展亭。为了制作这个两层楼高的展厅模型,市长与双年展新上任的策展委员会执行督导安东尼弗拉德里(Antonio Fradeletto)花费了许多下午。在展览诞生初期,小展亭发挥了积极的作用。第一次双年展得以成功举行,前来参观的游客达到2.24万人。里卡多塞瓦提可的继任者,亦将展览办了下去。直到战争爆发,双年展才被迫停办了一阵。

威尼斯双年展分为艺术双年展和建筑双年展,交替举行。相较于在20世纪早期便举世闻名的艺术双年展,建筑双年展更为年轻。尽管在1968年,建筑已经作为展览的一个部分,出现在当年的艺术双年展之中,但其真正分离出来,成为与艺术展平行独立的大展,却是1980年之后的事。自此,威尼斯建筑双年展成为全世界设计师的盛会,大咖云集,他们在这里展示新项目,举办主题展,同时进行激烈的讨论。而这一切的发生场所,便是贾尔蒂尼的双年展公园。

韩国馆获得第14届威尼斯建筑双年展金狮奖

韩国馆获得第14届威尼斯建筑双年展金狮奖

双年展的核心,是作为主场馆的中心馆。这是一栋美丽的白色圆顶建筑,在其外部,写着第14届双年展的主题:“建筑的元素”。在过去,策展人通常从宏大主题出发,将建筑作为出发点,映射到时代、政治与社会大环境之中。而此次,作为双年展策展人的荷兰设计师雷姆库哈斯(Rem Koolhass),却将视角放到了细微之处:建筑被拆离、分解,化为一个个细小原子。“我对于建筑元素的迷恋在于,建筑元素本身从来不会表现得不合时宜,不论是在意识形态上,还是在建筑理论上。我希望这次展览可以带来建筑核心的现代化,引发对于建筑本身的思考。”雷姆库哈斯说。

雷姆库哈斯呈现了一场不同以往的展览——一次看不见建筑的建筑展。在此处,策展人好比一个立体派画家:建筑是他的模特,展馆是他的画布,他将模特的四肢与五官解构成独立的部分,再以独特的内在逻辑将其重新排列在画布之上——主场馆被分割成许多小展厅,每个房间成列着一个建筑元素:门、楼梯、外墙、阳台、窗户、厕所、屋顶……在这些各自独立,却又暗中相连的元素之中,隐藏着一部建筑的历史。

中国国家馆的主题为“山外山”

中国国家馆的主题为“山外山”

在进入介绍大厅之前,雷姆库哈斯在玄关处为参观者准备了一道“头盘”,亦是建筑元素中十分特别的一环:天花板。在双年展开展之前,中心馆圆形穹顶上装饰画,被重新翻修过一次。这是伽利略契尼(Galileo Chini)的作品,最初绘于1909年,画作使用了大量的蓝色与金色,富于新艺术风格。在这个固有的天花板之下,另有一个临时搭建的、戏仿的“现代天花板”,它是一个中空的平行结构,其上放置着各种工具、机器与建筑材料。这一真一假的两个天花板,构成了“传统”与“现代”、“美”与“现实”的双重对比。

“穹顶天花板是一个具有象征意义的所在,它给美与意义提供空间。然而,当你看到另一个天花板,窥看到它的内部,会看到这两者之间的剧烈差异与变化。”雷姆库哈斯说。在传统的欧洲建筑中,天花板多为实心结构,有“象征”的功能,艺术家在其上作画,题材多为宗教或历史相关的主题。而在现代建筑中,天花板接在地板之下,它承担某种功能,没有象征意义,更不牵涉精神层面的职责——或许只在一种情况下例外,即“功能作为象征本身”。

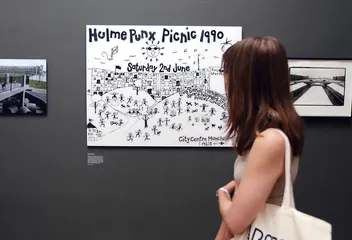

英国国家馆

英国国家馆

作为“登堂入室”第一步的“门”,没有如人们料想的那样出现在介绍大厅之后。尽管与天花板展示厅只有一墙之隔,要来到这里,却需要走过曲折的路径——从介绍大厅出发,撇开左边陈列着“布鲁克林”系列的窗户展厅,略过前方的“阳台”,往右、穿过12道“外墙”,来到展示着《营造法式》模型的“屋顶”,方才见到“门”。然而,在门的展厅里,却没有任何真实的展品:这里陈列着12道等比大小的模型门,均为世界各地的知名建筑。自古以来被人们富于最多含义的建筑元素“门”,其象征意义被消解了。

“社会形态在发生转型。在过去,人们渴望通过‘门’来达到与世隔绝的状态;如今,我们从运动、透明、可触的状态中获得灵感——如是这些,都不在‘门’的传统定义之中。”这是库哈斯的解释。几千年的建筑历史,已经为现代技术所改变。《卫报》写道:“这样的展示,就像一个信息搭建的圈套,令人疲惫,却予人启发。它不提供答案,却提出了最为恰当的问题。”

中国城市馆的主题城市为北京,分为“穿越城市" 和“穿越大栅栏”两部分

中国城市馆的主题城市为北京,分为“穿越城市" 和“穿越大栅栏”两部分

万国博览

有人将威尼斯建筑双年展称作“建筑界的万国博览会”,这并非一句溢美之词。中心馆之外,是来自65个国家的国家馆,主要展馆集中在贾尔蒂尼,众星捧月一般围绕在中心馆周围。另有一些,散布在军械库(Arsenale)和威尼斯主岛上。这些大大小小的国家展馆,在过去的一个世纪之中陆续落成。在20世纪的最初一个10年里,威尼斯双年展逐渐变得国际化。自1907年开始,一些国家开始在此处设立展馆。最早一个,是于次年正式入住的比利时馆。到1914年,贾尔蒂尼已经有了6个国家馆:比利时(1907)、匈牙利(1909)、德国(1909)、大不列颠联合王国(1909)、法国(1912)及俄罗斯(1914)。

中国城市馆展出作品“穿越山水城市”

中国城市馆展出作品“穿越山水城市”

每一个国家展亭,都是一栋值得书写的建筑,多由该国最负盛名的建筑大师设计,与时代背景有着丝丝入扣的联系。因此,若要将威尼斯建筑双年展认认真真地看个遍,并切实感受到其后的乐趣,你一定要有足够的时间和一定的知识积累。一件小事可以说明这个展览的信息含量:在第14届建筑展双年展举办期间,主办方出了一本指导手册,厚达2000页。

像中心馆一样,国家馆也有每届的主题,由参展国家共享,有别于中心馆。在这一次,雷姆库哈斯定下的主题是:“吸收现代性”(Absorbing Modernity)。参展的国家被要求呈现过去的一个世纪中,“现代性最为尖锐”的阶段。雷姆库哈斯在策展前言中写道:“在1914年,当我们谈论‘中国’建筑、‘瑞士’建筑、‘印度’建筑……或许还有一些意义。然而,在一个世纪以后,在众多东西的影响之下:战争、革命、政权更迭、建筑运动、科技发展……一度特立独行的本土化建筑,变得交互融合与全球化了。国家身份,是否已经在现代化之中被牺牲掉了?”

“在全球化的过程中,建筑文化究竟被‘磨平’到何种程度,是我们希望探讨的问题。”雷姆库哈斯说,“我们并不是说,‘吸收’是一件快乐的事情。实际上,这种吸收,更像是拳击场上,拳手吃了对方一拳。他很清醒地知道,这是一个强加的过程。”在贾尔蒂尼的图书展室亭里,有一个展览,展示1914~2014年建筑与社会的发展史。

从主展馆往外走,最初见到的是芬兰馆——它位于中心馆右侧,甚为小巧。展亭建于1956年,是芬兰设计大师阿尔瓦阿尔托的作品,从其外观上,可以捕捉到拉普兰建筑的一些风貌。在展亭的露天庭院,建筑师安西拉斯莱(Anssi Lassila)建造了两座亭子,名为“建筑的弹性”,意在探究材料与建筑形式之间的关系。亭子均以天然材质制成,一个使用产自芬兰的木料,由芬兰木匠制作,另一个则以竹子制成,出自中国建筑师之手。“使用当地的材料和人工,是十分符合芬兰传统的方式。但你也可以在世界的其他地方寻找同样的可能性。” 拉斯莱说,“建筑的核心将生存下去,但它的生存方式将彻底不同。”

尽管有意找寻,我依然险些与日本馆擦肩而过,不仅因为展亭的面积不大,更因为,在展亭外负责担任咨询接待的,竟是一名金发碧眼的西方人。在入门处的红色箭头上,写着展览的主题:“进入真实世界(Into the Real World)。”步入其间,确乎能感受到这句话的含义。展厅布置得有如一个储物仓库,堆积着各种各样的历史物资:旧图片、报表、建筑残骸、书籍……予人杂乱无章的印象。然而,当你翻开其中文件,会感到每一处都值得细细观看。在这其中,不难发现伊东丰雄和安藤忠雄等设计大家的作品。展厅中呈现的历史真实,是上世纪70年代的日本建筑师的生存环境。他们面临着战后的泡沫经济、石油危机、环境污染……这迫使他们思考现实。“至为有趣的一点是,在70年代,每个人都在采取行动,质疑现代主义、挑战现状。而现在,人们惯于安逸,他们不再接受挑战。”日本馆专员太田佳代子说。

韩国馆藏在日本馆之后,是一个更为曲径通幽的所在。这个被许多参观者遗忘在角落的小展亭,实则是一颗“泥地里的珍珠”,亦是国家馆中的一匹“黑马”,获得了本次双年展的最高奖项金狮奖。“没有一种现代建筑的形式可以缺乏国家特征”,是整个展览的潜台词。展览分为四个部分:战争建筑如何重塑国家身份、国家建筑、南北韩边境和展示韩国文化的区域。策展人曹敏硕(Minsuk Cho)希望,展览可以让人们看到南北韩重聚的可能。一开始,曹敏硕希望邀请到朝鲜同行参与,却未能如愿。“我希望这个展览能成为提供给双方的一条信息,”曹敏硕说,“这只是一个小展示,小小的一步,讲述富于创造性的人如何创造联系。”

中国城市馆策展人毕月

中国城市馆策展人毕月

英国国家馆立在路的尽头,高高的山坡上,甚为气派。展览名字受到了库布里克《发条橙》的启发,是为“发条耶路撒冷”(A Clockwork Jerusalem)。讲述工业革命以后,英国如何形成了“现代性”。在这里,“现代”与“传统”作为两个平行概念出现,展厅里既可以看到威廉莫里斯经典的柳叶图案,又可以看到“人们总需要碟子”(People Will Always Need Plates)这样的新设计师作品。“耶路撒冷”,既是对于18世纪浪漫主义诗人威廉布莱克的回忆,又是对于“新耶路撒冷”的疑问。“我们希望呈现两面:一面是一个历史故事,描述发生了什么,为什么发生;另一面则是一种呼号,呼吁‘武装英国的现代建筑’。”英国馆联合策展人山姆雅各布(Sam Jacob)说。他的观点在展馆的中心装置上得到了展现:这是一个砌成金字塔状的土堆,中间有一个粉色梯子,参观者可以沿着它攀登到金字塔顶。“这象征着一个开始,也意味着一个结束。”山姆雅各布说。

如果说双年展中隐藏着反讽,那么来自两处:一个是以“吸收现代性”质疑现代主义的主策展人雷姆库哈斯;另一处则是俄罗斯国家馆。只是,两者表现反讽的方式截然不同。

俄罗斯国家馆被乔装改造成了一个贸易博览会。刚一进门,便可见两个穿着粉色套装的漂亮女郎,以迷人的微笑迎接来宾。柜台上写着两个粉色大字:足够公平(Fair Enough)。在这个戏拟的博览会上,“出售”的是思想和理念,20家俄罗斯建筑公司的理念在此“售卖”,使用国际交易会上通用的语言。

“足够公平”,是对于国家馆主题的回应——雷姆库哈斯质疑的“全球化”和“现代化”,也被作为重要展品放在俄罗斯国家馆的主展示台上。这场名为“足够公平”的“思想交易会”,没有中规中矩地展现现代发生史。“展览选了过去100年里的‘城市概念’,一些被提倡,一些被忽视,一些已经过时,一些看似失败——我们给予了这些概念新的方式。”俄罗斯馆策展人表示。走出展示厅,来到俄罗斯馆的露台上,我看到由粉色霓虹灯组成的两行字迹——这是俄罗斯馆的精髓与口号:俄罗斯的过去,我们的现在。

平行城市

我坐了水上出租车,跨过运河,去到贾尔蒂尼对面的军械库(Arsenale)。这里有第14届威尼斯国际建筑双年展的平行展,亦是此次威尼斯双年展上一个与中国相关的亮点:中国城市馆。这是威尼斯双年展上的第一个城市展览,第一个登台亮相的城市,是我们熟悉的首都北京。

“北京是一个迷宫原型,代表了城市的实验,中国的许多新型城市都由此孕育而生。”展览策展人毕月(Beatrice Leanza)说。展览的逻辑,是将北京置于空间上的中心,以介绍北京城市发展为重点。在它的周围,辅以案例展示。“这代表了一种二元统一进程,也是过去几百年北京城市所经历的。这种发展形式不是北京特有的,也可以在中国其他城市看到。故事源于北京,逐步覆盖到其他城市,因此我们把主题定为‘穿越中国:从北京出发’,首都正是故事的首章。”毕月说。

在空间设置上,展览分成了两个部分:“穿越城市”和“穿越大栅栏”。两部分对位呼应——前者体现百年现代化进程中城市的宏观变迁;后者则以大栅栏为案例,展示自元朝以来,历史的微观变化。“穿越中国:从北京出发”探讨的问题是:北京的空间构建,如何与其“异现代化”进程交织相融?大栅栏是一个特别例子。“大栅栏体现了手工城市的概念。它在告诉我们,现代城市的城镇化发展有多样的选择。大栅栏从明朝至今,一直是北京的老商业街区。它告知我们,一个现代化城市,不仅需要高楼大厦,还需要依托延续下来的城市文化。”北京国际设计周组委会办公室副主任曾辉说。

“现代主义是西方的概念,但现代化不是。它们有着不同的历史。北京城市发展的100年,与双年展的主题‘现代主义’相契合。展览不是单纯地把大栅栏的发展以时间顺序列出,而是对库哈斯提出的‘现代主义’主题的解读,呈现与西方现代化思考迥异的模式。另一方面,在对大栅栏项目内容和背景的处理方法上,则采用提供全景的方式,涵括不同现象与过程,这中间包含了渗透大栅栏街区的各种元素:文化、经济、政治……这些元素使大栅栏演变为了今天的样子。”毕月说。

进入展厅,映入眼帘的是“穿越城市”。这是一组大型装置,占据了展厅的中心位置。装置由5个比例为1∶500的大型3D打印模型组成,将北京建筑发展史一目了然地展现在参观者面前。当你行走在城市的三维模型之中,好似置身于“城市大峡谷”。在空间和时间的转换之中,变化万千的城市与几乎保持着原来面目的大栅栏,形成了强烈对比。

“不论北京过去了多少历史,大栅栏依然存在着,它并没有受到全球化的影响。像这样的一个老街区,它是如何在现代化的进程中活下来的呢?并且,它对于当代生活还有着影响。我们现在生存的环境,是否可以对于我们未来的城市发生关系?这不仅是从建筑角度出发的问题,也是人与城市之间的关系,值得我们思考。”毕月(Beatrice Leanza)说,“一个问题是,怎样把新城市,与老城市融合在一起。对于大栅栏的保护,不论是几十年还是几百年,总要跟北京的未来融合在一起。怎样让老北京的生活方式,在现代社会中依然存在,需要有一个融合。怎么面对发展,我们在慢慢地寻找合理的方式。”

与“穿越城市”宏大的时间线相比,“穿越大栅栏”则更加见物于微。通过1∶1大小的不锈钢丝框架,呈现街道构造;以圈形的探索模式,对这一街区的历史进行填补。为了呈现社会文化变迁,“穿越大栅栏”构建了7个主题框架,试图说明,这个街区的建筑特征和社会百态是如何被塑造的——即使经历了许多次的老城重建,大栅栏依然留在原处、屹立如新。

“每个城市,都有一个‘大栅栏’,它们也许叫其他的名字,有着与北京不太一样的生活。在加拿大、荷兰和南美的一些城市,都可以看到类似的社区。不论在哪里,有一点是相同的,即,城市发展中旧社区与新社区的融合。什么人住在那些老社区里?他们为什么要住在那儿?这不仅是大栅栏的问题。真正的问题是,城市复兴的过程中,环境与人的关系。”毕月说。

类似的问题发生在这座水上之城。旅游业的发展,物价的提高,让过去的居民远离了威尼斯老城。“老威尼斯人不再住在威尼斯岛上,一个原因是因为贵,另一个原因是为了旅游的发展。威尼斯是一个游客的城市,同时也是一个学生的城市。”毕月说。她是一个意大利人,她的大学时代,正是在威尼斯度过的。“念大学的时候,我住在威尼斯岛上。现在,当我回到居住过的地方,再也看不到以前的那些店铺。提供居民日常生活所需的店铺,都被出售旅游商品的店铺代替了。这是威尼斯要面临的问题。但威尼斯依然还是一个活着的城市,它找到了新的存在方式。”

雷姆库哈斯在讨论“建筑的元素”同时,也在呈示“威尼斯的元素”。负责该部分具体工作的是朱莉娅弗斯卡蒂(Giulia Foscarti)。在《威尼斯的元素》一书的序言中,朱莉娅弗斯卡蒂写道:“在过去的几十年间,‘威尼斯神话’在过度消费中变为了一种陈词滥调。威尼斯不是一颗完美的圆形珍珠,亦不是亘古不变的安宁之所(La Serenissima)。它在时间中老去。只有从细微的蛛丝马迹,从对建筑元素的不经意瞥视中,才能看到威尼斯发生过的并在持续发生的变形。”

1845年,当约翰罗斯金再次来到威尼斯,他为城市发生的变化感到惊慌。他感到,这座昔日的“完美城市”,正在走向衰亡:“威尼斯像茶杯中的一颗糖,正在迅速融化。”这个罕见的水陆两栖体,只得到亚得里亚海的一道弧线,它风光美丽,却也劣势明显。自哥伦布开辟新大陆之后,这个以船为交通工具的城市便逐渐失去原有的中心地位。然而,威尼斯并没有没落。威尼斯潟湖像是这个城市的母体,滋养它、保护它,同时令它保持着过去的面孔。“威尼斯这一垂垂老矣的城市,挥霍着她的奢华,优雅地堕落着,在她的枯衰之际,却获得了比青春期更多的尊敬,直到她在仰慕者眼中慢慢流逝。”在《威尼斯的石头》中,约翰罗斯金这样写道。

这个城市正在面对它的老年,这或许是一个事实。然而,在一年年的衰老之中,它赢得了越来越多的爱慕者。当我乘坐水上出租车,从兵器库驶近威尼斯主岛,我开始相信罗斯金的话——临近黄昏的圣马可广场上,未见减少的热情访客,即是最佳佐证。“正是威尼斯,也仅仅是威尼斯,给予了广泛流行的艺术有效的反击。如果这都算不上令人敬仰,那么,便没有什么可以做到了。” 博览会威尼斯库哈斯双年展建筑威尼斯建筑双年展大栅栏