杨仁恺与他的鉴定笔记

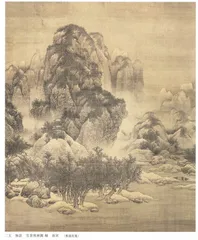

作者:李晶晶 北宋 范宽《雪景寒林图》

北宋 范宽《雪景寒林图》

1983年在谷牧副总理的推动下,国内开始了历史上的第三次中国古代书画大普查行动。早在60年代初,周恩来总理委派文物局成立鉴定小组,以张珩为组长进行全国古代书画普查工作。可是工作刚刚开始,小组成员韩慎先和张珩先后于1962和1963年相继去世,鉴定工作因而停了下来。后文物局又指派文博研究所副所长王辉重新组织专家继续进行这项工作,不久又遇“文革”开始,致使鉴定工作完全停顿。

“文革”结束后,恢复全国古代书画鉴定的工作又重新提上了议事日程。1983年4月,文物局在北京召开了“全国古代书画巡回鉴定专家座谈会”,在会上正式成立了由谢稚柳、启功、徐邦达、杨仁恺、刘九庵、傅熹年、谢辰生等七人组成的中国古代书画鉴定组。同时,经过协商推举谢稚柳和启功并列为组长。辽宁人民出版社编辑那荣利与杨仁恺先生是忘年之交,也是此次《中国古代书画鉴定笔记》的责任编辑,他说:“当时这几位先生,在书画界是公认的泰斗级人物。谢老代表了江南鉴定界一大派,启先生在书画界有很大的影响力,徐先生是北派鉴定的代表,杨先生查找清宫散佚书画1200余幅,熟于画史。”

1983年8月31日,鉴定工作从故宫博物院开始。从此这个平均70岁高龄的鉴定小组,偕同一批编辑和摄影工作人员,每年两期,从岭南到白山黑水,走遍了国内各大博物馆。巡回鉴定工作直到1990年6月才全部完成,历时8载,行程数万里,遍及25个省、市、自治区,121个市县,208个书画收藏单位及部分私人的收藏,共过目书画作品6.1596万件,制作资料卡片3.4718万份,至此对中国大陆保存的古代书画基本上摸清了家底。

最先鉴定的是“文革”中查抄存放在故宫尚未归还原主的一批书画。随后鉴定在中国历史博物馆、首都博物馆、中央美术学院、中国文物商店总店等单位逐步展开。那荣利说:“杨老特别勤奋,凡事都做笔记,不但记录自己的鉴定结果,还会记录其他几位先生的鉴定意见,因此这份笔记对于今天研究阐释解读中国古代书画有着极好的参考价值。”

杨仁恺,1915年10月出生于四川省岳池县。幼年丧父,家道中落,勉强就读旧制高中理科。1949年,杨仁恺经郭沫若推荐去文物局工作未果,改就东北人民政府文化部文物处研究员职务,负责文溯阁《四库全书》的整理与编撰。1951年,他发现并鉴定了失踪800多年的北宋张择端的《清明上河图》。1952年,他被派往长春处理溥仪伪宫流散书画和善本图笈,追回历代书画暨善本千余种之多,如《行书苕溪诗》、《簪花仕女图》、《虢国夫人游春图》、《祥鹤图》、《聊斋志异》原稿善本等。东北文化部撤销建制,他调至东北博物馆,完成《国宝沉浮录——故宫散失佚目考》一书,成为查找清宫散佚书画来源的参考书。

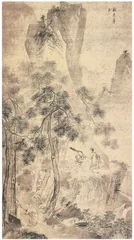

清 华嵒《崧山游屐图》(温州市博物馆藏)

清 华嵒《崧山游屐图》(温州市博物馆藏)

杨仁恺先生的笔记从鉴定之日起开始记录,当时只是将看过的作品做了简单的记载,有的甚至仅记下作者、作品和时代,还有一些作品因特殊情况而漏记,好在出版的“文字目录”和“图片目录”中已刊出,可资参考。直到1985年赴上海工作,这个模式一直未变。后来到了杭州开始除记下作者、时代、作品名之外,还补记对一些作者、作品的看法。直到1989年底鉴定结束,均按此写作。

天津市艺术博物馆藏有北宋画家范宽的《雪景寒林图》,几位老先生对此作存疑。范宽善画山水,早年师从荆浩、李成,能别出新意,自成一家。他画山石落笔雄健老硬,以短而有力的笔触(被后人称为雨点皴),画出岩石的形貌质感。宋人论他的作品,“气魄雄伟,境界浩莽”。构图继承荆浩“善写云中山顶,四面峻厚”的传统。范宽的绘画在宋时即已出名,《宣和画谱》记录当时宫廷收藏他的作品达58件,米芾《画史》提到所见真迹30件,能流传至今的则少之更少。

清 梅清《行书春草阁诗三章》(湖北省博物馆藏)

清 梅清《行书春草阁诗三章》(湖北省博物馆藏)

杨仁恺先生记录下了当时鉴定小组对这幅《雪景寒林图》的鉴定意见——此作为绢本水墨三拼大中堂,画上方钤“御书之宝”大印玺,元明以下无藏印,至清代始有梁清标、安岐递藏印。树上有“臣范宽”名款,墨色虽旧,但于传统形式有乖。就画风而论,此轴与相传《溪山行旅图》大体近似,唯在具体描绘上仍有差异,文物界认识因之出现分歧:有人以为应属范氏真迹,名款亦真;有人则对之存在疑问,甚至认为乃明人摹本。此画原为天津张氏叔诚秘藏,“文革”后连同其他藏品一并捐献给天津市艺术博物馆,曾在故宫博物院玻璃柜中展出过,余一再观赏,由于为玻璃隔离,不能直接对原作进一步考察。此次有机会得见原件,发现此轴双丝圆绢、三窄幅拼接、平整不搭边,此乃宋元装裱原材料之特色(明清绢多扁丝、拼接搭边),据此可定时代为宋元。再则墨法沉厚,气势夺人,又非元以后高手所能办此。虽作为范氏真迹存在不同意见,但作为宋人无名氏之迹,当无庸议也。

那荣利说:“当时鉴定的过程必须是七位先生都认可这张画是没问题的,才能记录为真迹。如有哪位先生认为不对,都要记录下来。杨老的笔记中会用很多符号标记,作品为伪作则用‘X’表示,如果存疑则用‘?’表示,如果画作部分对,款识有问题则会用‘○?’来表示。这些老先生都是书画方面的大家,在鉴定过程中,常会因为意见不一发生争论。”

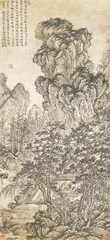

明 文徵明《明溪亭消夏图》(江西省博物馆藏)

明 文徵明《明溪亭消夏图》(江西省博物馆藏)

上海博物馆所藏书画,有许多是经谢稚柳之手收进的,而且其藏品也都经他鉴定过,所以,鉴定小组在鉴定时,谢稚柳考虑有他在场,可能会影响其他人发表意见,所以就回避了。但是,在鉴定的过程中,参加鉴定的专家对上海博物馆所藏明清书画多持否定意见。信息传到谢稚柳那里,开始他还忍着,但是马承源馆长对那些否定的意见则感到无法接受,就要谢稚柳站出来说话。谢稚柳说:“他们看不懂,随便他们去说吧。不要和他们争论。”可是被否定的明清书画越来越多,搞得谢稚柳也有气了。一天,鉴定元人书画,对其中一张赵孟頫的画,徐邦达的学生王连起说是假的,惹得谢稚柳火了,他一拍台子,说:“你有什么资格说它是假的!”

这件事过去之后,接着又发生匿名信的事情。在上海博物馆,徐邦达收到一封匿名信,称谢稚柳在背后对他有所诋毁。徐邦达接到匿名信,当然很生气,鉴定组的人很快都知道这件事,大家都劝他,不要放在心上,应该对谢稚柳有所了解,他不是这样的人,也不会做这种事,更何况是一封匿名信。但徐邦达执意要交给上海博物馆党组织,并要求调查。马承源将此事交给书画组的钟银兰去做调查。钟银兰以笔迹对博物馆的人进行排查,查不出一个结果。徐邦达因为得不到满意的答复,随即拂袖而去,自此不再参加书画组的鉴定工作。

李唐《濠濮图卷》(绢,浅)天津市艺术博物馆藏

无款。拖尾范允临跋。项氏“储”字编号。画极佳!

无款《濠濮图》一卷,绢本,浅设色,人物、树石精工,极近李唐画风,其精密处不减《采薇图》,故流传中将此卷定为李唐之作,未可厚非。据闻,何惠鉴先生亦认为此作固佳,但非李氏之笔,应归在乃徒萧照名下。事实上,《濠濮图》与《采薇图》画风既趋一致,精妙处又较为突出,仍从旧说为李唐亦未为不可。

李唐《濠濮图卷》(绢,浅)天津市艺术博物馆藏

无款。拖尾范允临跋。项氏“储”字编号。画极佳!

无款《濠濮图》一卷,绢本,浅设色,人物、树石精工,极近李唐画风,其精密处不减《采薇图》,故流传中将此卷定为李唐之作,未可厚非。据闻,何惠鉴先生亦认为此作固佳,但非李氏之笔,应归在乃徒萧照名下。事实上,《濠濮图》与《采薇图》画风既趋一致,精妙处又较为突出,仍从旧说为李唐亦未为不可。

在鉴定书画的方法风格上,谢稚柳待之以宽,徐邦达持之以严,这种学术见解上的不同,是人所共知的。过去天南地北,各居一方,也没有什么矛盾。但是把这几位大家集中在一起,在鉴定上意见相左,矛盾迭起,这是必然而正常的。那荣利说:“比方说徐邦达、刘九庵,都是故宫博物院出来的,故宫博物院收东西都是经过他俩,他是不能说不好,这个事情就挺麻烦。上海博物馆绝大多数藏品都是经过谢稚柳。辽宁省博物馆基本上所有的书画作品都和杨仁恺有关。但是杨老在他的笔记中都如实记录。”

辽宁省博物馆所藏《簪花仕女图》为唐代画家周昉绘,绢本设色,重彩,纵46厘米,横180厘米。描绘了唐代贵族妇女的日常生活,画面中簪花仕女五人,执扇女侍一人,点缀在人物中间有猧儿狗两只,白鹤一只,画左以湖石、辛夷花树一株结束。仕女发式都梳作高耸云髻,蓬松博髻。前额发髻上簪步摇首饰花十一至六树不等,鬟髻之间各簪牡丹、芍药、荷花、绣球等花,花时不同的折枝花一朵。眉间都贴金花子。着袒领服,下配石榴红色或晕缬团花曳地长裙。

刘松年《雪山行旅图轴》(绢,浅)四川省博物馆藏

左下石上刘松年画款。

此图宽绢整疋。过去以为南宋无宽绢,实误。此图画法与《四季山水图》同,曾与另一幅合裱在一起,大千将其分为两幅,另一幅加“暗门刘松年”款(已不知下落,曾送团城,因系日本裱未收),上海孙伯渊卖出。

再细看此图,仍为双拼。宋人拼接不叠,仅平连,故不易辨。

刘松年《雪山行旅图轴》(绢,浅)四川省博物馆藏

左下石上刘松年画款。

此图宽绢整疋。过去以为南宋无宽绢,实误。此图画法与《四季山水图》同,曾与另一幅合裱在一起,大千将其分为两幅,另一幅加“暗门刘松年”款(已不知下落,曾送团城,因系日本裱未收),上海孙伯渊卖出。

再细看此图,仍为双拼。宋人拼接不叠,仅平连,故不易辨。

《簪花仕女图》自20世纪60年代公之于世以来,一直是研究唐代绘画艺术无法回避的作品。此画最早的藏印为“绍”、“兴”联珠印,可知曾为南宋绍兴内府之物,但其在南宋以前的流传情况,未见于任何记录,难以考证。南宋后期此图归贾似道“阅古堂”,钤有“悦生”朱文葫芦印。元明时期此图的流传收藏情况不明,既无印记稽考,又不见于文献著录。直至清初,才见有梁清标的藏印。随后,清代安岐在《墨缘汇观》中认定此图为唐代周昉所作。乾隆时期修撰的《石渠宝笈》续编按照安岐的说法著录了此图。20世纪初溥仪携之至伪满宫中,“二战”结束后为东北博物馆(现辽宁省博物馆)收藏。20世纪60年代此图在《辽宁省博物馆藏画集》中首次向世人公布,遂成为研究唐代绘画史的重要资料。

杨仁恺先生根据“丰厚为体”的人物造型、“短眉”的妆饰和宽袖大衣式的服装等,认为此画是中唐贞元年间的作品,与周昉关系密切。徐邦达先生以为“此图笔法细中带拙朴,绢色质地气息较古,却非宋以后之物”。画法自然生动,应属于创作,而非后世摹本。从形象服饰方面来看,是中晚唐时人的作品。而谢稚柳先生则认为是南唐作品,因为发式与南唐二陵的女俑发式很相同,画中的辛夷花为江南植物。

2003年那荣利开始着手整理杨仁恺先生的60本鉴定笔记。“我们投入了40多人来进行整理工作,文字近300万字。杨老的笔记既有专业内容,又有随笔漫谈。这里面伴随着大量考证性工作,我们一个编辑说,一年光印章考证就是几千个。第二我们都知道古人除了名字外,还有字,还有号,像八大山人朱耷,他的号少说二三十。我们必须得回归到按工具书那么做,告诉读者标准是什么。鉴定笔记还将鉴定小组其他成员对某些作品的意见也做了详尽的记录,保留了很多原始资料,极具历史与学术价值。”八年的全国古代书画巡回鉴定是不可复制的,鉴定组的成员如今只剩傅熹年先生和谢辰生先生,老一辈鉴定家的心血集成更是留给后人的珍贵文化遗产。

谢缙《东原草堂图轴》(纸,色) 浙江省博物馆藏永乐戊戌岁(十六年,1418)上巳日葵丘谢缙识款,自题诗并题为杜琼作。下角钤杜氏藏印。精品!

明初山水画直接继承元四家,作为文人画的继续发展,出现过一些名家,如徐贲、赵原、王绂诸人,谢缙、杜琼也是这方面的代表画家。从画史角度上言,后来形成之“吴门画派”,与之有直接的关系。浙江省博物馆藏谢缙《东原草堂图》一轴,与徐、赵同风。此图作者画于永乐戊戌,据诗题知为同时画家杜琼所绘制。

按画史,明代有画家谢晋、谢缙两人,《画史汇传》谓“他书亦有以晋作缙而合作一人者”。《无声诗话》则云:缙为河南中州人,号葵丘;晋为吴人,字孔昭,号兰庭生。缙与晋显系两人。可是缙于嘉靖四十年尚制《月下静钓图》、《竹堂听涛图》,与永乐时之谢缙实非一人,却与苏州之谢晋活动年代一致。究文字记载两人山水师承关系,缙师赵孟頫,而晋师王蒙、赵原。此图渊源应出自王、赵为多。尽信书不如无书,画史上发生矛盾,当以第一手材料为根据,似可肯定文献有误,而且谢缙应是苏州人,他与杜琼友善,故作是图。

谢缙《东原草堂图轴》(纸,色) 浙江省博物馆藏永乐戊戌岁(十六年,1418)上巳日葵丘谢缙识款,自题诗并题为杜琼作。下角钤杜氏藏印。精品!

明初山水画直接继承元四家,作为文人画的继续发展,出现过一些名家,如徐贲、赵原、王绂诸人,谢缙、杜琼也是这方面的代表画家。从画史角度上言,后来形成之“吴门画派”,与之有直接的关系。浙江省博物馆藏谢缙《东原草堂图》一轴,与徐、赵同风。此图作者画于永乐戊戌,据诗题知为同时画家杜琼所绘制。

按画史,明代有画家谢晋、谢缙两人,《画史汇传》谓“他书亦有以晋作缙而合作一人者”。《无声诗话》则云:缙为河南中州人,号葵丘;晋为吴人,字孔昭,号兰庭生。缙与晋显系两人。可是缙于嘉靖四十年尚制《月下静钓图》、《竹堂听涛图》,与永乐时之谢缙实非一人,却与苏州之谢晋活动年代一致。究文字记载两人山水师承关系,缙师赵孟頫,而晋师王蒙、赵原。此图渊源应出自王、赵为多。尽信书不如无书,画史上发生矛盾,当以第一手材料为根据,似可肯定文献有误,而且谢缙应是苏州人,他与杜琼友善,故作是图。