在夏威夷找寻孙中山

作者:李菁 ( 夏威夷毛伊岛上的孙中山雕塑

)

( 夏威夷毛伊岛上的孙中山雕塑

)

“毛伊王”

在毛伊岛(Maui),随处可以看见Maui no ka'oi,这是毛伊当地人一句骄傲的宣言:“毛伊是最棒的!”与商业开发过度、成熟的瓦胡岛相比,处处充满野趣的毛伊岛更清丽自然。毛伊岛朴实的自然风光也使它成为美国名流及明星最喜爱的私密度假胜地。

离开机场上了37号公路,向着毛伊岛的中部驶去。城市很快被抛在身后,随之而来的是寥廓的天空、无限的大海和漫山遍野的绿地。很快就到了中部的库拉(Kula),指着左手边起伏的山坡,导游告诉我们,被誉为“脱口秀皇后”的奥普拉·温弗瑞(Oprah Winfrey)就在这里斥巨资购置了一大块土地,不但建了豪华别墅,而且计划打造一个可持续发展的有机农场,届时将推出以她自己名字命名的有机绿色食品、纯天然香皂、洗发水等。今年1月,第一夫人米歇尔和家人休假结束后,独自造访这里,和一帮好友共度她50岁生日。

沿着开阔的高速公路继续向前,朝着我们的目的地库拉行驶。内处毛伊岛腹地的库拉,是毛伊的蔬菜园,库拉的火山土壤养分充足,这里较高的海拔也是作物丰产的一个重要因素。19世纪后半期,一些葡萄牙和中国移民在完成他们的甘蔗种植园合同之后,迁往库拉,开始经营小型农场,因此也形成了库拉今天的多元文化风貌。

在高速路旁,有一个小型纪念公园,完全的中式风格,里面远近各矗立着一座雕像,他们就是曾经生活在此地的两位特殊的中国人——孙中山与其兄长孙眉。这个地点,即是当年孙眉经营的农场。

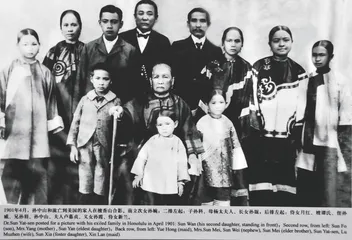

( 1901年4月,孙中山流亡到美国的家人在檀香山留影

)

( 1901年4月,孙中山流亡到美国的家人在檀香山留影

)

出生于1854年的孙眉是家中长子。因家境贫寒,孙眉只读了4年书便辍学做工。1871年,17岁的孙眉在亲友资助下,赴檀香山打工。他先是在瓦胡岛的一家华侨菜园做工,一年左右,转到一家农牧场,赚到了一些钱后,他向夏威夷政府申请开垦荒地,在离檀香山不远的依华种植稻米。孙眉后来又去了毛伊岛,和当地一个王族的女子结婚,拥有了许多土地,不但从事畜牧养殖业,还兼营酿酒、伐木等。

看得出,孙眉是个很有经营头脑的人。1876年,夏威夷与美国订立互惠商约,美国人投资夏威夷蔗糖业者大增,一时间商业资本大量流入,蔗糖市场前景看好,劳工需求直线上升。孙眉不失时机地抓住这个商机,自告奋勇担起招募华工之责。而他因经营农牧业成效显著也得到当地政府的青睐,获得了夏威夷政府“多招华人来檀香山大兴垦务”的特许状。孙眉于是在檀香山设立移民办事处,一方面为穷苦的南朗乡亲打开一条生路,另一方面开办孙阿眉商店,以服务日益增多的华工乡亲。

1878年孙眉衣锦还乡,一是与同乡姑娘谭氏结婚,二是准备招一批乡亲前往檀香山。他向乡亲们热情推介檀岛的风土人情、社会习俗以及西洋文明的优点,鼓励大家剔除顾虑,大胆出洋。此时只有24岁的孙眉不但身带巨资,且阅历经验都很丰富,这在翠亨村及附近引起不小的轰动。孙眉随即在家乡附近设立了移民事务所,与人合股接管一艘航海巨船,作为移民之用。

1881年,孙眉用他的“第一桶金”在毛伊岛开疆辟土。1885年是孙眉在夏威夷创业成就的顶峰期,此时他已拥有1000英亩的牧场,数千头牛、马、猪,上万只鸡,全由雇工照料。不但如此,据夏威夷公证登记局的记录,此后孙眉还开展多种商业活动,不但积累了家产,而且还在当地社会成为一方领袖,享有极高的社会地位和声望,大家都尊称他为“毛伊王”(King of Maui)。

孙眉当年的库拉农场遗址,如今已是哈利阿克拉公司的地产。一望无际的牧场连接海天,可以想象这位“毛伊王”当年的气势。孙眉的故居早已不复存在,只有当年并列屋宇两端的大榕树,依然婆娑苍翠。在农场里,孙眉修建的一些颇具规模的人工蓄水灌溉系统仍然依稀可见,而在这里的一些老华人之间,依然流传着孙眉的故事。

了解到这里的土地对中国人非常有历史意义,1989年,为纪念华人来到夏威夷200周年,哈利阿克拉公司向毛伊政府捐出靠近37号公路旁边的一块土地,华人社团在此建起了孙逸仙公园(Sunyatsen Park),以纪念孙中山。公园里矗立的孙中山铜像,其双眸凝望处,正是当年倾家荡产支持共和革命的大哥孙眉的库拉牧场所在地。

西方世界的中国少年

普纳荷学校(Puhahou School)就在檀香山市中心。校园是开放式的,任何人都可以走进去参观。充盈着绿意的校园像一个花园。普纳荷学校是当地人的一大骄傲,因为很多名人都毕业于这所学校,包括最近几年颇为有名的高尔夫球手魏圣美。而最让学校骄傲的莫过于两位总统“校友”——孙中山与奥巴马。

1879年,比孙眉小12岁的孙中山与母亲搭乘运载侨民的船,一起赴檀香山,投奔孙眉。这20天的航程,给了13岁的孙中山很大刺激。他后来回忆:“13岁随往夏威仁岛(注:当时译名),始见轮舟之奇、沧海之阔,自是有慕西学之心,穷天地之想。”

孙中山到达夏威夷的第一站,就是毛伊岛的库拉。他先是被哥哥安排在他自己开的商店当店员,学习记账、珠算和当地人的方言。可是孙中山很快发现自己对呆板的买卖生涯毫无兴趣,在他的要求下,这年秋天,孙眉把弟弟送进檀香山的意奥拉尼学校(Iolani School)读书。

创办于1862年的意奥拉尼学校是夏威夷历史上最早的一所学校,如今也是夏威夷最有名的私立学校,教师几乎全为英国人,收费也高于其他学校,每年学杂费要花上150美元,在当时是一笔很大的数目。孙中山在这所学校读了3年,爱弟心切的孙眉不吝赞助,而孙中山也没让哥哥失望,3年后中学毕业时,获得全班英语语法第二名。1882年7月27日,学校举行了隆重的毕业典礼,当时夏威夷的国王卡拉卡瓦(King Kalakawa)、王太后爱玛(Queen Emma)和公主莉莉奥库兰尼(Princess Liliokalani)皆出席,而孙中山在典礼上接受了国王亲自颁发的奖品。这也被当地华侨视为极大的光荣。在意奥拉尼学校的大教学楼前,还有一座少年孙中山的铜像,学校也以出了孙中山这样一位伟人为荣。

几个月后,孙中山又去了檀香山瓦胡学院(Oahu College)的大学预科班学习。这是当时夏威夷的最高学府,规模较大,学生近千人。虽然学费不菲,但孙眉也一如既往地支持弟弟。不过进入瓦胡学院时,孙中山用的是“孙帝象”这个父母最初给取的名字,以至于后来很长时间内,学校并不知道孙中山是他们的校友。“也是最近几年,我们才知道,孙帝象原来就是孙中山。”校方人员介绍说。瓦胡学院在1934年更名为普纳荷学校,而孙中山当年读书时的两层小楼至今仍在使用。“孙中山在这里读书时,普纳荷全校只有158名学生,他所在的班级共有32人,其中有3名中国人。”孙中山的同学中,包括当时的夏威夷王子库希奥(Kuhio)。据说学校至今还保留着他当时缴纳的55美元学费的记录。出生于火奴鲁鲁的现任美国总统奥巴马也在这里读过书,更让学校名气大振。由于与中山先生的历史渊源,普纳荷学校在推动与中国教育文化交流上走在全美学校的前列。它在美国最早开展中文教育,成立了中国研究中心,一直保持与中国的密切联系。

不过,孙中山在这里其实只待了几个月就被迫离开,因为孙眉发现弟弟受基督教影响越来越大,兄弟俩为此发生了几次冲突。孙中山又经常劝说工人不要膜拜关帝君神像,孙眉担心其触犯众怒,又怕双亲斥责,遂断绝资助,将孙中山送回家乡。

普纳荷校园里有一棵酸子树,如今已长至两层楼高。果实的外壳似花生,但比花生大。剥开,里面漆黑黏黏的,其味酸中带丝甜意。当年孙中山就是坐在这棵树下,把酸子当零嘴吃。回国时,他将其种子带回乡,种在自家院前。如今种子已长成大树,叶密苍翠,仍守候在孙中山的故居旁。

1883年7月,尚未满17岁的孙中山心有不甘地从瓦胡学院退学回国,结束了自己第一次海外学生生涯。从13岁到17岁,正是一个少年价值观与世界观形成的最关键时期。“这是我的夏威夷,我在这里长大并接受教育。我是在这里懂得现代文明政府的实质与含义的。”孙中山日后这样回顾。这段时间也正是美国要兼并夏威夷的时候。陈少白在回忆中说:“那时美国常常想把夏威夷群岛合并,夏威夷群岛的人民就天天在那里反抗,侨民看惯了这种事情当然更大受影响,尤其是抱有革命思想的孙先生。孙中山自己也讲到:‘京城(火奴鲁鲁)所见所闻,都是关于政治方面的事,所以中国侨民差不多个个都有些政治思想。’”

革命的起点

檀香山的中国城规模很小,在中心广场也立着一尊孙中山的雕像。旁边的“中国文化广场”的二楼,有一个“兴中会纪念堂”,这里面收集了许多跟孙中山革命相关的重要文物,包括兴中会成立时会员缴纳会银登记表、陈少白证明兴中会创于檀香山致党史会函、孙中山敬告同乡论革命与保皇之分野书、黄兴三二九之役绝笔书等。

纪念堂像一个大会议室,放这些文件的展览柜被堆在墙角,显然很少被人问津。“这个地方也是国民党的檀香山总部,原先纪念堂有专门的职员管理,后来陈水扁上台,变卖国民党党产、削减经费,我们也没钱了,所以很少打理,平时来参观的人也很少。”纪念堂工作人员一脸歉意地说,“现在华人中的年轻人,忙着求学或生计,对这些东西不再感兴趣了。”时逢周末,纪念堂被用作教当地华人孩子学汉语的教室,几个孩子一边心不在焉地跟着老师念汉语,一边好奇地打量来探访的不速之客。

1894年10月,28岁的孙中山从上海踏上驶往檀香山的航船,他这次到檀香山的目的很明确,就是“拟向旧日亲友集资回国,实行反清复汉之义举”。这次距他上次离开檀香山,已经9年时间,当地也发生了很大变化。夏威夷1893年发生革命,王后被逼退位,君主制已变成了共和制。11月24日,孙中山及其20多名支持者聚集在檀香山卑涉银行华人经理、基督教教友何宽的家中,举行了“兴中会”的成立大会。

如果说早年在檀香山坚持革命的孙中山在兄长孙眉看来是“异端”的话,孙中山后来在香港西医书院的优异成绩以及在澳门、广州行医的口碑和影响,已使孙眉完全改变了先前的否定态度,转而支持弟弟从事革命。孙眉也是兴中会最早的会员之一,他积极宣传革命,利用自己的社会人脉,分函檀香山各贤达,游说组织亲朋好友参加兴中会,而他自己也是毛伊岛分会的负责人。不仅如此,他还慷慨解囊,以极低的价格卖掉了一部分牲畜,并以当地华人首富的身份,带动了周围20多人出面,捐赠了5000美元。

实际上,很长一段时间,身处毛伊岛的孙眉都扮演了孙中山革命大后方的角色。1895年广州起义失败后,孙中山的母亲、妻子和儿子孙科先被送到毛伊岛安置下来。孙中山经日本流亡到美国,又去毛伊岛看望家人。孙中山对一家人心怀歉意,他向哥哥报告了广州起义失败经过,孙眉鼓励他说:“这不算一回事,还应继续干下去!”这使孙中山沉重之余又感到了一些慰藉。孙眉又拿出一部分钱给弟弟,让他用作革命活动的经费。

当年的毛伊岛,还目睹过另一名中国近代史的重要人物。“戊戌变法”失败后,梁启超经日本流亡美国。孙中山一度希望两人能够联合,梁启超最初也表现出一定的积极态度,他还特地前往毛伊岛拜访孙眉,孙眉甚至让其儿子阿昌对其执弟子礼,并随梁启超到日本留学。后来证明孙中山的期望并不现实。而在梁启超的影响下,原本支持革命的当地华侨也开始转向保皇派。为此,1903年10月7日,孙中山第五次造访檀香山,利用革命派的舆论阵地和梁启超展开论战。在孙中山的猛攻下,保皇派对檀香山三年之久的垄断终于被打破。孙中山展现出来的革命气魄和个人魅力,也为他本人和革命运动赢得了更多的尊敬。

1904年3月,孙中山准备离开檀香山前往旧金山。此时虽然是孙中山成立兴中会后发起革命的第十年,但当时革命仍很艰辛,不但在中国面临被清朝政府缉拿,在海外侨界也遭保皇党势力掣肘。另一方面,早在1882年,美国议会通过《排华法案》,规定华人没有必要的证件不能进入美国。有一次,孙中山甚至还被当时的美国移民局关押数天。因此当地侨领建议,若要在美国本土推展中国革命,最好能拥有美国身份。为了能在美国进行革命活动,在动身前,由哥哥孙眉、舅舅杨文纳这些亲友运作,帮助孙中山向夏威夷州政府取得了一份在夏威夷的出生证明,让孙中山成为美国公民。孙中山在证明上称自己的生日是“1870年11月24日”——选择与兴中会成立日相同的11月24日,作为与革命运动的联结。几天后,他如愿领到了一个美国岛属居民所持护照。

在纪念辛亥革命100周年的2011年,“美国在台协会”公布了这份他们于意外中从美国国家档案馆发现的身份文件,当时引起一阵热议,甚至有人撰文耸动地称,辛亥革命后,中国人选了一位“美国人”做总统。实际上,孙中山获得的美国公民身份并没有维持太长时间。1908年,孙中山从新加坡前往曼谷,在华人华侨中宣传革命时,当时的暹罗(即泰国)当局迫于清政府压力,要将他驱逐出境。孙中山以自己是美国公民为由,会见美国驻暹罗公使汉米尔顿·金时,要求得到保护。汉米尔顿·金随即将此事电告当时的美国国务卿卢特。1909年3月11日,美国国务院电复汉米尔顿·金,认为孙中山不符合美国公民资格,不能取得美国护照。所以可以肯定的是,在1912年1月1日孙中山就任临时大总统时,他是地地道道的中国公民。

在孙中山长达16年的海外流亡生涯中,他的主要工作就是向华侨宣传革命、筹集钱款。孙眉也从理解到支持,为反清革命出钱出力,自然成了孙中山反清革命的“财政部长”,后来更俨然成为一名具有崇高政治觉悟和大公无私的革命者。据夏威夷公证登记局记载:1895~1899年,孙眉在瓦胡岛卖出自己名下土地10起;在茂宜岛(即毛伊岛)卖出的地产更多:1890~1894年卖出12起,1895年7起,1896年5起,1897年12起……到1903年共达65宗。

1904年,因为当地政府颁布新的租地条例,孙眉的农场损失惨重,1906年孙眉宣告破产,举家迁到香港定居。辛亥革命成功后,孙中山于1912年1月1日就任中华民国临时大总统,广东都督一职空缺,当时广东地方人士力举孙眉出任;可是孙中山发电报劝孙眉不要从政,孙眉接纳孙中山意见,回到家乡开办中山合胜公司。

孙中山先后接受中西教育达20年之久,尤其他在青少年时代所受的西式教育,对他的一生都产生极为深远的影响,而孙中山无论在檀香山、香港及广州漫长而艰辛的求学历程中,一切费用开支,几乎都是长兄孙眉负担,孙眉先后共拿出了70万美元支持革命,最终几乎倾家荡产。从这一点讲,孙眉,这位站在孙中山身后的人,功莫大焉。1915年,孙眉病逝于澳门。国民政府后来将其骸骨从澳门迁葬于老家翠亨村犁头尖山麓,由孙科立碑,以表彰其对革命的功绩,碑上的祭文由汪精卫所写。孙眉墓地及这块墓碑至今仍保存在中山市中山纪念中学内。(文 / 李菁) 中国近代史梁启超夏威夷美国革命孙中山找寻兴中会孙眉