复刻,相似又陌生的创作

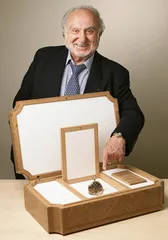

作者:杨聃 ( 宝玑掌舵人尼古拉斯·海耶克展示复刻版玛丽·安托瓦内特1160怀表 )

( 宝玑掌舵人尼古拉斯·海耶克展示复刻版玛丽·安托瓦内特1160怀表 )

在法国境内,大小城堡星罗棋布,其中有不少曾是雍容华贵的香阁,其中著名的两座当属学农索城堡和小提亚农宫。前者袅袅婷婷地横跨在瓦尔河的支流谢尔河之上,是法王亨利二世送给情妇黛安娜·德·普瓦捷的一份厚礼。而雅致的小提亚农宫则先后与三位法国夫人渊源颇深。最初这座宫殿是法国国王路易十五专为情妇蓬巴杜夫人而建造,可惜她没等到宫殿完成就香消玉殒了,继而让杜巴利夫人有机会见证了小提亚农宫的落成典礼。最终,这里成了法国皇后玛丽·安托瓦内特挚爱的消夏行宫。据玛丽·赫勒胡特(Marie HeleneHuet)教授所著:“对于年仅19岁的皇后来说,尤其是当她对凡尔赛宫的繁文缛节和刻板的作息时间早已心生烦厌的时候,这无疑是她平生收到的最令其心仪的厚礼。”玛丽·安托瓦内特是一位颇受争议的王后,她对品质和生活细节的高要求让其与钟表历史上最值得铭记的一款时计结下了不解之缘。

这款计时当时被简单地命名为160号怀表,如今已经是众所周知的“玛丽·安托瓦内特怀表”,它是阿伯拉罕-刘易斯·宝玑最重要、也是最复杂的一项创作。1783年,这份订单只有一个要求——汇聚“每一种可能的复杂功能”,终于在历时44年之后诞生的作品配备了三问报时、万年历、时间等式、动力储存显示、金属温度计、杠杆式擒纵系统、双降落伞式防震等装置,各部件尽量以黄金替代了其他金属。为了将复杂的机芯构造和精美的装饰技艺完全展示,怀表采用了透明的岩石水晶来制作表盘,如此技艺即便是当下也是可遇不可求。

法国大革命的爆发使得玛丽王后未曾有幸欣赏到这款时计,几经转手,最终怀表收藏于耶路撒冷博物馆。1983年,106号怀表曾神秘被盗,销声匿迹了24年。这段插曲成就了另一件传奇之作。2005年,在160号怀表踪迹难寻的情况下,宝玑掌舵人尼古拉斯·海耶克决定完全复刻这款怀表。宝玑博物馆及巴黎文化与艺术博物馆内的档案与原始图纸,成了复刻工作的唯一数据源。通过参考同时代古董表,特别是著名的Duc de Praslin怀表,揭示了许多关于当年钟表款式与制表技艺的新要素。这些研究不仅让那些逐渐消失的工艺重生,还使制表师制作出在各方面都完全忠于原作的1160号怀表。

当时计逐渐成形时,老海耶克决定1160号怀表永不出售。近乎同期,玛丽皇后最爱的消夏行宫——小提亚农宫中的一棵300年老橡树不得不被砍倒。得知此事,“敏感”的老海耶克认为这棵被伐掉的橡木是制作永久存放1160号怀表表盒的不二之选。

为什么要为一个表盒如此兴师动众,一方面在于玛丽·安托瓦内特怀表的历史地位,另一方面在于复刻腕表需要达到的期望高度——让人回到过往时光,钟表评论人白映泽将这点称为复刻腕表的精髓。“复刻表最大的难度在于神韵。无论是复刻五六十年代黄金时代的腕表还是二三十年代的早期作品,抑或是复刻怀表时代的时计,都要让人体会到回到过往时光的感受。”当然,相比工艺与功能,这也是判断一款复刻表的最高标准。

( 帝舵Heritage Black Bay腕表 )

( 帝舵Heritage Black Bay腕表 )

复刻表是一个很泛泛的类别,许多有历史积淀和艺术传承的品牌都会推出,它没有严格的参数规定,也没有功能和设计的限制。品鉴一款复刻腕表要从这款腕表的外观开始,“壳形、表盘与原表复刻的相似程度”,从这点上严格来说,玛丽·安托瓦内特怀表是复刻表中的特例。因为彼时原表踪迹难寻,宝玑才决定复刻这款唯一的百分之百相同的怀表,填补历史的空缺。而绝大部分的复刻腕表与原表是既相似又不同的关系。白映泽表示:“复刻不是复制,两者的区别在于它既是一块新表,同时也没有完全抛开原表的嫌疑。”这些细微的差距除了外观的些许审美改良,还表现在制表的技艺、机芯和材质的使用上。

坚守意大利海军传统的沛纳海从上世纪80年代复兴以来深谙复刻之道。以Radiomir19403日动力储存红金腕表为例,这款以沛纳海专利的夜光物料Radiomir为名的系列,乍一看保留了原表款的枕形表壳设计,实则每个细微之处都略有不同。枕形轮廓变得不像之前那些鲜明;表冠稍微加大,并且采用圆柱形设计取代圆锥形。最明显的区别在表耳,新款表壳的表耳不再是以一根粗钢线弯曲焊接在表壳上,而是同表壳一体成型。铣削后的表耳相比原表更大更坚固,但也不失视觉上的比例反差。新表表带的固定系统也进化得更简洁、牢固,还增加了佩戴者更换皮革表带的便利性。

( 浪琴复刻 1973 枕形测速计时秒表

)

( 浪琴复刻 1973 枕形测速计时秒表

)

除了设计的标志性,腕表的年代性也是复刻的一大主题。60多年前,天梭发布了首枚航行者腕表,以纪念航空的普及使全球各个国家的快速交互融通成为可能。时光荏苒,天梭延续原版腕表的世界24个时区显示功能,推出1953航行者系列复刻版。“这款腕表在当时的中国有很高的地位,基于1953年表的原型,中国所在的东八区显示的还是上海的标记。”这些细节是对于那个时代最有力的阐述。

2013年日内瓦钟表大赏(Grand Prixd'Horlogeriede Genève)中的“复兴奖”(Revival Prize)也被这样一枚有时代缩影的表款摘得,它就是帝舵重新演绎的1954 Heritage BlackBay潜水腕表。这款腕表的复刻也可谓出师有名。上世纪50年代初,帝舵表Oyster Prince成为英国皇家海军格陵兰科学考察之行的重要配备,随后的30多年,帝舵表成为常规军用设备:1964至1966年,帝舵表为美国海军创制了Prince Submariner腕表;70年代初至1984年,“Marine Nationale”型号被法国海军所采用。而帝舵Heritage BlackBay的创作就集合了一款1954年面世的潜水腕表和那段品牌辉煌的海洋历史。新表保留了原表的线条设计,其粉红金色指针呈现了旧式表款的氧化效果,紫红色单向旋转外圈则借鉴自70年代的设计,经过哑光处理显得更加低调了。

( 宝玑掌舵人尼古拉斯·海耶克展示复刻版玛丽·安托瓦内特1160怀表 )

( 宝玑掌舵人尼古拉斯·海耶克展示复刻版玛丽·安托瓦内特1160怀表 )

跳出历史重现的设计,腕表最核心的仍然是技术和功能,对于复刻表来说这也是最困难的部分。“毕竟原表那些古董机芯都不存在了,现在表款势必要搭载全新的机芯。如今的工业方式和那些时代是不可同日而语的。所以在曾经的壳形基础上,选择最适合的机芯有一定的难度。”白映泽说。四五十年代的沛纳海潜水表搭载的并不是自产机芯,而如今则不然,Radiomir19403日动力储存红金腕表配备的P.3000机芯完全由沛纳海位于诺沙泰尔的制表厂独立研发。这款手动上链机芯,直径为16.5法分装载于47毫米的表壳内,在满足表款时、分、秒和日期的显示之外,双发条盒提供了长达3天的动力储备。

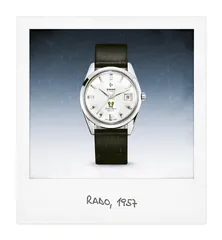

由此可见,制表师们在复刻表极相似的外形下努力探求改良,于是内部结构的进化可能缩小了表的厚度,增加功能,提高防磁性能,而外部最大的进化莫过于材质。瑞士雷达表皓星系列Golden Horse复刻版限量腕表就与57年前的原表采用了完全不同的材质。复刻版应用的Ceramos碳化钛金属陶瓷是瑞士雷达表革命性的材质之一,陶瓷粉末和金属合金在1000bar的高压下被精确塑形,再于1500℃的真空环境中烧结,最后由金刚石砂轮进行打磨,塑造出呈现铂金色的新材质。其优势在于保持佩戴舒适的同时增强了耐磨损性。

( 雷达表皓星系列Golden Horse 复刻版限量腕表 )

( 雷达表皓星系列Golden Horse 复刻版限量腕表 )

每年的新表大军中都不乏复刻表的身影,浪琴表全球总裁霍凯诺在接受本刊记者采访时就曾说过:“像我们这样有180多年历史的品牌非常幸运,浪琴有一整个博物馆等着挖掘。”品牌们喜欢“温故知新”,从老表款上汲取设计灵感,一方面可以补充当下流行工艺的盲点,另一方面也反映了品牌在文化和历史层面的内涵。对于很多钟表爱好者来讲,可能在执情于某一时代的设计或某一款古董表,在徘徊拍卖市场无果的时候,也许神似的复刻表能暂时聊以慰藉。谁能说这些复刻表几十年后不会成为另一种经典呢?

( 雷达表皓星系列Golden Horse 复刻版限量腕表 )(文 / 记者 杨聃) 相似宝玑腕表怀表腕表时代奢侈品创作雷达表复刻陌生

( 雷达表皓星系列Golden Horse 复刻版限量腕表 )(文 / 记者 杨聃) 相似宝玑腕表怀表腕表时代奢侈品创作雷达表复刻陌生