一件神圣礼服的今生前世——婚纱300 年

作者:三联生活周刊 ( 英国凯特王妃在2011 年结婚时穿着的婚纱,由Alexander MaQueen 掌门人莎拉·伯顿设计。这件婚纱由白色和象牙白色的绸缎和透明丝制成,饰有蕾丝缝花 )

( 英国凯特王妃在2011 年结婚时穿着的婚纱,由Alexander MaQueen 掌门人莎拉·伯顿设计。这件婚纱由白色和象牙白色的绸缎和透明丝制成,饰有蕾丝缝花 )

18至19世纪:昂贵与贞节的白色

当代女性婚礼礼服制度的出现,直接来源于17世纪欧洲教堂婚礼制度的形成。17世纪初期,新人在婚礼上的服饰不仅由双方家庭的财富经济状况决定,也由其社会阶层决定,贵族倾向于白色与银色,正如苏格兰画家高文·汉密尔顿在油画《杜·卡恩与波姆家族》中描绘的那样,两位出自胡格诺教派贵族家庭的新人,查尔斯·波姆与琼·杜·卡恩,都身穿银色丝绸与缎制礼服,除了婚礼,这些礼服也适用于其他庄重的社交场合。截至17世纪末期,甚至中产阶级也难以接受以不菲的价格定制一件仅供婚礼单次使用,随后就会束之高阁的昂贵礼服。

实际上,18世纪大部分欧洲家庭,无论资产阶级、贵族还是平民,都会选择在婚约敲定后一个月,甚至几小时后举行婚礼,最繁琐头疼的部分并非婚礼本身,而是婚前财产协议的签订。英国画家威廉·荷加斯的名画《婚前协议》即描绘了一位门第高贵但囊空如洗的伯爵迫不及待地撮合其子与一位富有的伦敦杂货商之女达成婚约的场景,画面左侧,两位因家庭包办而即将成家的新人郁郁寡欢,准新娘身穿白色丝绸蕾丝刺绣长裙,准新郎则是标准的贵族装束,马裤与白色长袜,黑色银扣皮鞋,蓝色锦缎外套与带有金线装饰的宽大衬衣,而左侧则是伯爵本人和未来亲家翁,在公证人的斡旋下手持账簿契约,唇枪舌剑。

在1804年公布民法典之前,法国人可以根据三种不同的法律,包括在南方实施的罗马法、北方的诺曼习惯法或巴黎习惯法草拟婚约,通常双方家长都想方设法取得公证人的偏向,将夫妻共同财产限定在一个固定数量上,并尽可能设置一些对自己子女有利的条件,通常富裕的一方会将家庭遗产从夫妻共同财产中剔除。一般来说,婚礼必须在教堂中举行,时间为上午8时至12时,在婚礼举行前的三周,新人必须连续在教堂布告栏中发布婚讯,用以昭告四方,让对婚姻本身效力起疑者能够及时到教堂申诉。婚讯的散布还有另外一种形式:内容鄙俗下流的街头传单或者小报。巴黎街头小报《桃色新闻报》上,总是不征得事主同意,披露一些上层人士的婚礼预告,也披露陪嫁、家庭谱系甚至双方婚前暧昧关系的细节。

在荷加斯的另一幅作品《斯蒂芬·贝克汉姆与玛丽·考克斯的婚礼》中,我们可以看到17世纪中期一对标准的资产阶级中产婚礼的状况:新娘身穿白色蕾丝长裙,头戴白色轻纱有金色蕾丝镶边的头饰以及一串珍珠项链,白色蕾丝长裙通常是新娘家境殷实的体现,因为其颜色和质地决定了这件礼服既要花费大量工时物料制作,又需要繁琐的步骤来保持整洁。当时伦敦东部的斯皮塔菲尔兹已经成为丝绸纺织、花边加工与服装制造业的集中地,一般考究的婚礼服装都会由此地的裁缝制作。

( 18 世纪画家威廉·荷加斯的代表作《婚前协议》 )

( 18 世纪画家威廉·荷加斯的代表作《婚前协议》 )

在上流社会的婚礼中,新娘不止需要一件礼服,因为在婚礼结束后的小规模庆典聚会中,她们必须换装。1773年,一位诺福克郡富裕的外科医生威廉·布朗尼之女玛丽·布朗尼的婚礼,是当地乡绅社交圈每天下午茶聚会中谈论的焦点问题,最终,新娘在结婚典礼上的装束确实令人艳羡不已。首先是缀满小型银扣的白色丝绸宽松长裙,配浅粉色缎子衬裙,而在稍后的答谢宴会上,新娘又换上了一套浅紫色的缎子贴身长裙,有紫色的花叶刺绣,配一条炫目的钻石项链。

在17世纪甚至更早的时期,婚礼服饰的大部分开支仍然是昂贵而稀有的材料,而非人工,女士盛装的款式几乎在200年间停滞不前。1724年,当詹妮佛·格蕾女士准备嫁给阿什本汉姆爵士时,新郎慷慨地为新娘的婚礼盛装支付了45英镑的巨款,然而裁缝伊丽莎白·阿克女士只得到了大约16先令的制衣费用,其余都用来支付“18英尺长的银色与白色丝绸”了。白色丝绸与银色贵金属的混合使用,不仅会带来华丽的反射光泽,也会带来炫耀性的结果。在1761年9月8日,英格兰的新君乔治三世在圣詹姆士宫内的皇家礼拜堂迎娶梅克伦堡-施特雷利茨的索菲娅·夏洛特女公爵为妻,新娘的装束是白色,缀满珍珠和银饰的拖地长裙,外罩紫色、貂皮镶边的天鹅绒斗篷,新娘拥有10名伴娘,都是身份高贵的贵族家庭淑女。

( 威廉·荷加斯画作:《斯蒂芬·贝克汉姆与玛丽·考克斯的婚礼》(1729) )

( 威廉·荷加斯画作:《斯蒂芬·贝克汉姆与玛丽·考克斯的婚礼》(1729) )

与贵族阶级不同,平民阶层的婚纱,除了少量白色,更多倾向于蓝色、奶油色与粉色,全新的纺织材料如来自殖民地印度的棉布、亚麻布与轻纱给了婚礼礼服更多的选择,也使无法支付昂贵丝绸、缎面材料的平民阶级也能在典礼当天显得体面高贵。然而在农村地区,淳朴的农民依旧偏好更为鲜艳的装扮。在法国布列塔尼地区,新娘子在连续三天的庆典之中要拥有三件长外衣,第一天是富丽堂皇的红色,第二天是蓝色,第三天是棕色,每天晚上就寝时,新娘还要穿上象征纯洁的白色睡衣。直到19世纪末,来自城市的白色婚礼正装才被西欧农村居民所逐渐接受,但只允许以贞洁之身成婚的新娘穿着。

1840年,维多利亚女王的婚礼为整个英国和西欧的新娘们建立一个庄重、质朴的范本,女王本人决心借助婚礼昭示一种规范整个不列颠的美德风尚——“庄重、简朴与虔诚”,为此她为自己挑选了一件纯白色缎面的礼服长裙,完全由斯皮塔菲尔兹的工匠制造,借以表示王室对于英国本土手工业的支持与尊重;长长的裙摆也由英国本土霍尼顿出产的白色蕾丝制成,花冠由象征美德、多产,香气浓郁的香橙花花朵组成,与面纱合二为一。

( 女仆沙拉·玛利亚·怀特的棉质婚纱(1841) )

( 女仆沙拉·玛利亚·怀特的棉质婚纱(1841) )

近代女性婚礼礼服形制的最终形成,很大程度上要归功于设计天才查尔斯·沃思(Charles Worth),他被誉为时装界第一位女装设计大师。1845年,这个出身林肯郡,钱包里只有一张5英镑钞票的服装面料销售学徒来到了巴黎,加入著名丝绸与成衣商盖其林(Gagelin)公司。1858年,这个曾经只能睡在衣料柜台底下地铺上的伙计凭借自己敏锐的设计感觉和商业天赋开设了自己的时装设计工作室,到了1870年,他已经雇用了超过1200名裁缝工人,年净利润达到4万英镑。作为第一名定期举办夏冬两季时装发布会,并雇用女模特穿上自身品牌作品走秀的天才,沃思吸引了大批时髦而富裕的女性主顾,包括拿破仑三世的妻子欧仁妮皇后。

在整个19世纪上半叶,女性正装长裙的腰线在逐渐升高,袖笼长度在缩短,整体剪裁趋向于贴合身材,一般婚纱样式基本继承了主流女性晚礼服的裁剪方式,只是胸线更低,袖子更短,但裙摆更长。沃思的革命性创造包括加长蓬松的裙身,垫肩,将披肩和纱巾加以复杂化、装饰化,以及将女性裙装改为前平后耸的优雅样式——时装设计师不再是一味屈从迎合主顾品位、唯唯诺诺的手艺人,而是拥有崇高地位的艺术家。

( 1780 年的一件礼服,为当时的流行款式 )

( 1780 年的一件礼服,为当时的流行款式 )

19世纪中叶,除开艺术与审美等意识形态上的变化,工业革命时代的大机械生产方式,也深刻地影响了人类着装和修饰自己的手段与癖好。1785年,改良蒸汽机被用于纺织厂,广袤的北美大地出产的巨量棉花,通过1793年发明的惠特尼改良锯齿轧棉机,变成了大量廉价的棉线与棉纱涌入欧洲,在东方,英属印度殖民地生产的亚麻布与棉布通过大西洋抵达了欧洲。1846年,艾萨克·辛格发明了个人缝纫机,这样大批量精细剪裁的成衣生产,以及不断对服装版型进行微调,首次成为现实。

法国大革命与拿破仑战争,使得全欧洲的高级裁缝纷纷选择远离战火的英伦三岛作为全新的驻扎地,著名女装设计师维德芒夫人(Madame Videment)在伦敦邦德街与康德大街交界处开设了自己的女装工作室,提供“来自巴黎的时新女装,以及全套婚礼礼服、配饰”。法国女性时装杂志《Le Follet》也开始出版英文版本,并定期开辟关于婚礼礼服的专刊与版面。为了与各式各样的婚服面纱匹配,这些时尚杂志还开始介绍各种标新立异的妆容与发型,包括发髻、卷发、弯曲的鬓角,盘结在一起的各式发辫。

( 来自英国的一件真丝缎制礼服(1775~1780) )

( 来自英国的一件真丝缎制礼服(1775~1780) )

纺织技术的进步,使得女性婚礼礼服在袖口、领口与裙边、面纱边缘的装饰越来越繁复,英国维多利亚和阿尔伯特博物馆馆藏的婚纱中,有一件属于1834年玛丽·奎因女士新婚所穿的礼服原件,由白色平纹细布混合白色丝绸组成,表面拥有精美繁复的茎叶、藤蔓与花蕾状刺绣装饰——原本在手工业时代只能是贵族上层享受的奢侈产品。至于下层平民阶级,则尽可能地在自己支付的范围内,模仿高于自己的社会阶层,正如凡伯伦在《有闲阶级论》中说的那样,下层民众的节日服饰,是对拥有较多财富和更高社会地位的拟态,虚拟一种更加体面的生活方式

在维多利亚和阿尔伯特博物馆里,还有一件属于女仆莎拉·玛利亚·怀特的婚纱,她于1841年7月在思科博克的圣尼古拉斯教堂嫁给了自己的丈夫——农场工人丹尼·尼尔。她的婚纱使用的缝纫材料是较为廉价的棉布,但长袖和裙身采取了满是褶皱的设计,当时中产阶级和贵族的婚纱时尚为短袖、紧身、高腰线,然而怀特的礼服反映了这种新颖的时尚暂时无法为相对保守的下层妇女所接受,或超出了她们的支付能力。

( 时装品牌Anna Valentine 2010 春夏系列中的婚纱礼服 )

( 时装品牌Anna Valentine 2010 春夏系列中的婚纱礼服 )

尽管如此,裁缝在这件礼服上依旧花费了不少心思,诸如利用水洗印染,形成了渐变色的花卉与抽象图案,这块珍贵的布料是当地流动商贩从林肯市购得,价值不菲。更重要的是,它的剪裁样式还使得它能够负担多种用途,包括节日聚会以及周日礼拜,实际上,怀特的礼服上就有多处织补、修改痕迹,其中在腰线附近曾经有过一次较大的加宽,可能是为怀特孕期穿着所做的改动。

婚礼礼服的样式变化更加迅速,还要归功于摄影术、机械纺织与印染术的发明、百货公司的诞生,以及1870与1882年英国已婚妇女财产法的出现,这都使得以往繁复纠结的婚前协议不再是新人关心的重点:在18世纪之前,妻子的嫁妆通常被投资在土地上,然后把土地分配给新婚夫妇,而不再像之前那样落入新郎父亲的腰包,这自然就使得妻子在家庭经济中的分量更加重要。此外,双方缔结的婚约中开始加入这样一个条款,它涉及的是新娘在婚后个人私用开支的支配,这一条款保证了她享有一笔自己支配的固定收入。

( 19 世纪上半叶的新娘发饰 )

( 19 世纪上半叶的新娘发饰 )

著名历史学家、社会学家约翰·科迪·杰弗森在1872年谴责说,妇女热衷于选择教堂婚礼已经不再是为了宗教信仰原因,而是为了它的可见炫耀性;工业革命造就的全新社会家庭关系,使得传统的世袭大家庭分崩离析,由夫妻与其直系后代组成的“核心家庭”开始成为亲密社会关系的主要组成部分,父母已经很难通过掌控下一辈的财产与社会关系来完全决定他们的生活方式。

同时,婚前恋爱方式的逐渐流行,也使得新一代青年人有了选择配偶的自主性。乔治娜·唐森·戴默是在父母主办的社交沙龙上认识了自己的未婚夫,富于魅力的维斯卡·埃布里顿。戴默家族是西南港口城市韦茅斯的爱尔兰后裔富商,未婚妻的婚纱样式完全是由本人选择,包括完全模仿维多利亚女王的白色细棉布与丝绸拼接,绣有粉色玫瑰的长裙,头戴霍尼顿蕾丝面纱和香橙花花冠,以及一顶缀满了珍珠和银线刺绣的软帽;男方则庄重地身穿一件黑色天鹅绒礼服,内罩一件珍珠色的丝绸马甲,上面刺绣着勿忘我与雏菊花,象征纯洁与忠贞。

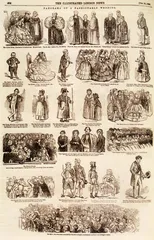

( 1855 年10 月20 日的《伦敦新闻画报》手绘专版描绘了一场“时尚婚礼” )

( 1855 年10 月20 日的《伦敦新闻画报》手绘专版描绘了一场“时尚婚礼” )

较之女装样式的日渐繁复,婚礼上另一主角新郎的服装样式反而在进入19世纪后逐渐锚定。自从进入启蒙时代以来,男子气概被表现为着装上的简洁、拘谨与单调,所以男士在婚礼上的穿着基本与绅士昼间正装等同,除了那些因在军中服役而不得不穿着制服的新郎。19世纪初,英国花花公子、社交明星乔治·布吕梅尔试图塑造一种“空前绝后,带有男子气概和庄严色彩的服装风格”,他和另外两位上流社会男士——奥赛伯爵与维多利亚女王的丈夫阿尔伯特勋爵,共同塑造了19世纪欧洲男士时尚的主流。

当时的《伦敦新闻画报》专门开辟出专版,以绘图形式报道国内显贵家庭的红白喜事盛况,包括曾经被新娘拒绝过的愤愤不平的追求者,因早起而昏昏欲睡的伴郎,以及竭尽全力放声歌唱,希望能得到足够食物赏赐的孤儿院儿童唱诗班。有时,也会刊登愤世嫉俗的读者来信。一位匿名中产阶级父亲曾来信,愤怒地控诉自己的女儿一心奢求一个超出家庭预算的豪华婚礼,包括昂贵的礼服、婚宴和更多的嫁妆。“如果满足了她,我自己简直无法支付自己的葬礼。”

( 19 世纪50 年代末期流行的新婚纪念装饰相框 )

( 19 世纪50 年代末期流行的新婚纪念装饰相框 )

1853年,拿破仑三世与欧仁妮皇后的婚礼迅速占据了欧洲各大报纸的新闻头条,欧仁妮的西班牙血统,惊人的端庄与美貌,以及对于奢侈品的热爱与品位让她迅速成为当时欧洲时尚界的领袖,维德芒夫人与杜莎夫人等欧洲知名女装制作家都在自己的时装工作室里推出了欧仁妮皇后婚礼礼服的复制品:大胆的欧仁妮并没有选择欧洲传统的女式婚纱,而是标新立异地身穿一件巴斯克风格的荷叶边刺绣层叠长裙,上身是配有同样巴斯克风格刺绣宽松长袖的丝绸紧身衣,这套搭配顿时成为此后5年内欧洲大陆贵族与上层资产阶级新娘的挚爱。

摄影术,极大地促进了时尚女装设计与媒体传播。从1855到1866年,伦敦的商业照相馆数量从66家猛增至284家,拍摄一组12张的肖像照片定价为0.5英镑至1.1英镑不等,越来越多的新婚夫妇倾向于在结婚典礼之前身着盛装礼服前往照相馆,再将相片制作成明信片分发给亲友或用镜框装裱,当作纪念。一些昂贵的镜框特别以银制成,镶以玳瑁、贝类、珍珠甚至宝石。在伦敦东部新兴的索迪治等地,专业的服装裁剪女工学校也开始建立,招收那些来自贫苦家庭,年龄在12至14岁之间心灵手巧的女性,为伦敦蓬勃发展的时装工业源源不断地提供熟练工人。

( 英国画家弗雷德里克·哈迪的画作:《结婚礼服》(19 世纪60 年代) )

( 英国画家弗雷德里克·哈迪的画作:《结婚礼服》(19 世纪60 年代) )

1863年,维多利亚女王特地允许美国摄影师约翰·马约拍摄了一组其子威尔士亲王爱德华与其妻丹麦公主亚历山德拉身穿婚礼盛装的照片,并制成明信片在全国发行,以彰显王室的亲民姿态。新娘的长裙整体设计虽然中规中矩,但精心点缀以玫瑰、洋蓟与三叶草图案,象征英格兰、苏格兰与爱尔兰作为不列颠帝国领土三位一体,密不可分。

随着钻石、有色宝石、翡翠与刚玉等来自东南亚、非洲与拉美殖民地的珍贵矿物滚滚涌入欧洲,首饰也成为19世纪中后期新娘婚礼不可或缺的配饰,传统上,未婚夫和新娘的父亲要负责这项支出,包括头冕、发卡、戒指、项链,甚至手镯,上层社会有时会让新娘在正式婚礼和稍后的晚间宴会佩戴两套不同风格的饰品。1869年,第26代克劳福德伯爵詹姆斯·林赛就请罗马著名的珠宝制作工坊卡斯蒂略亚尼为自己的新娘制作了一条外形仿制桃金娘树枝条,以黄金和珍珠为材质的头冕。

工业革命与炫耀时代

工业时代物质的极大丰裕,造就了“炫耀性物质消费”的普及:19世纪70年代,婚纱礼服的裙尾长度已经发展到了一个惊人的量级,有时需要8到12名伴娘才能将其顺利托起,如此累赘的设计通常使得新娘在婚礼和随后的聚会中不堪重负,于是一些别出心裁的时装设计师推出了“分体式”婚纱,由一件通常风格的晚礼服裙和可拆卸式裙摆组成,在教堂仪式结束后,新娘可以选择将裙摆摘去,既摆脱了负赘,又可以使自身风格一变。

( 查尔斯·沃斯于1880 年设计的一款丝制绣花婚纱 )

( 查尔斯·沃斯于1880 年设计的一款丝制绣花婚纱 )

美国大亨、胜家缝纫机公司创始人伊萨克·梅里特·胜家的私生女克拉拉·马修斯在自己的婚礼上就请巴黎著名的沃思时装工作室设计了一条裙摆可拆卸的礼服:上装是由象牙色缎子缝制的长袖女式马甲,上装和裙子的下摆缀满了珍珠制成的豪华流苏,更多的珍珠和亮片在裙身上组成了复杂的花叶形状,可拆卸的裙摆用搭扣围在新娘的腰线部位,这条奢华的婚纱礼服后来作为沃思工作室的展品于1881年在伦敦首届“国际婚礼博览会”上展出。

随着英、法等欧洲列强19世纪在全球殖民地的大肆扩张,对于异国奢侈情调的追求也越来越普遍。1857年2月,玛格丽特·斯科特·朗与曾在驻孟买骑兵团服役的亨利·斯科特喜结连理,玛格丽特的礼服上半身精心附加了一条来自孟加拉坦盖尔的真丝沙丽,并戴上了一条鲜明殖民地风格的巨大红宝石项链。1850年后,新娘们也逐渐不满意形制单一、系于头后发髻的白色面纱,一种全新、来自匈牙利、从额头垂下直至胸口的前盖式婚礼面纱开始迅速流行,被称为“a la hongroise”或者“a la paysanne”。

( 婚纱礼服细节(1890,美国) )

( 婚纱礼服细节(1890,美国) )

不仅如此,对于工业革命所代表的机械生产、理性与进步意识形态的返潮,强调神秘不可知论,个人情感主导与异国情调的浪漫主义运动的出现,也让女装时尚开始追求某种复古、唯美的色调。著名伦敦女时装设计莎拉·富尔顿·蒙泰斯·扬在一套婚纱中,首先在内部放置了一套维多利亚时代标准风格的鲸骨撑紧身胸衣,使得穿着者的体态呈现娇柔轻盈的S形,而在礼服表面,她大胆地使用了蓝色手工刺绣的阿拉伯式蔓藤花纹,而新娘的面纱也被大胆改成了阿拉伯风格。

在诸多以浪漫主义大胆设计风格为主打的时装设计师中,集大成者是亚森·拉森比·利伯蒂。1884年,他在大名鼎鼎的伦敦摄政街开办了自己的时装工作室,他大胆地在设计中杂糅了巴黎时新风尚、拿破仑时代、意大利文艺复兴以及殖民地本土风格,他曾大胆地将中世纪修道院女修士服式与文艺复兴时代贵妇风格合二为一,马甲上衣的上半部和长袖外侧大胆地用手工蕾丝构成。最具革命性的是,他大胆地摒弃了传统女士礼服所必备的束腰紧身衣,使女性穿着者的体态实现一种当时看来令人惊愕的自然状态:被称为“执政时代风”(Directoire Style)——在19与20世纪之交,医学、生物学的发展以及女权运动的初步兴起,使得越来越多的女性倾向于通过走出居室,来获取一种时髦的“自然与健康之美”,平坦的腹部,肌肉坚实的肩膀,背部与修长健硕的双腿而非传统丰腴苍白的身体,成为全新女性身体审美的标准。1908年伦敦奥运会是首届正式将女子体育竞技列为正式项目的奥运会,体育也是将城市资产阶级妇女从闺房密室的桎梏中解放出来的动力。仅仅是女子网球单打比赛,就破天荒有5名选手报名参加。从顾拜旦勋爵到巴黎的斯塔夫男爵夫人,都公开声称除了美容,美丽应该源自健康,包括饮食、温泉疗养与锻炼。

( 丝质罗缎婚纱(1899,英国) )

( 丝质罗缎婚纱(1899,英国) )

1908年9月12日克莱曼婷·霍西尔嫁给温斯顿·丘吉尔的婚礼上,她为自己选择的是灵感取自弗兰克·迪科塞尔的名画《罗密欧与朱丽叶》的一款女式宽松缎子无领短袖长袍,饰以意大利风格的蕾丝花边,《每日电讯报》赞叹这一身新潮的选择“拥有出乎意料的简约与优雅”,然而那位出身显赫、尚未发福的新郎选择的双排扣大衣却遭到了截然相反的嗤笑:“丘吉尔先生的穿着是本城上流人士婚礼着装史上空前的失败,他看起来更像是个马车夫……”

自维多利亚女王登基至1914年第一次世界大战爆发,是纯白色婚纱一统天下的时期,然而自20世纪初开始,更大胆激进的改变开始发生。在两次世界大战间隙的爱德华时代,英国女性昼礼服开始向男装风格过渡;以往,女性婚礼礼服的模板一直是女士昼间常礼服,现在开始逐渐向更为大胆、挑逗的晚礼服靠拢,粉色、杏黄、天蓝,甚至大胆的紫色与褐色开始打破白色的垄断地位。婚纱“晚礼服”化的另一个推动力即是婚姻登记与管理权终于从教会逐渐转移至现代民事公共管理机关,教堂纯粹变成了某种提供典礼服务的公共空间,允许主办婚礼的时间一再延长,最终可以晚至傍晚18点,于是婚礼后的宴会顺理成章地演变成了晚宴或者晚间酒会。

( 阿尔盖女公爵玛格丽特·威汉1933 年结婚时的礼服,设计师为查尔斯·詹姆斯 )

( 阿尔盖女公爵玛格丽特·威汉1933 年结婚时的礼服,设计师为查尔斯·詹姆斯 )

新兴的电影工业,尤其是来自美国好莱坞的爱情与歌舞电影,也迅速成为新一代年轻妇女生活方式与衣着品位的指针。正如人类学家霍坦斯·鲍德马克所批判的那样,好莱坞电影持续发出一种“关注我,以及我的身体”的理念。1917年,英国时装设计师克劳德·罗佛特·弗拉瑟决定迎娶美国歌手格雷斯·克劳福德时,他和新娘共同设计了一款别出心裁的婚纱:金色的绸缎高腰长裙,而四位伴娘则身穿紫色雪纺绸礼服,不过为了表示尊重家族与传统,格雷斯依旧戴上了传自祖母的白色蕾丝面纱,和传统的香橙花花环。

世界大战,女权与“新形象”

( 丘吉尔(中)在1908 年9 月12 日结婚时的礼服着装 )

两次世界大战是以国际经济一体化以及战事机械化为标志的“总体战”,妇女前所未有地投入到工业与农业生产以及各项为战争服务的后勤工作之中,随之而起的是妇女权利意识的勃兴,从选举权、同工同酬到裸露身体的自由等等,这种狂飙激进式的思潮反应到女性时尚中,表现为阳伞和长手套被舍弃,取而代之的是简洁的短裙与指甲油,以及更加裸露后背与肩部、乳沟的晚礼服,类似嘉宝与玛琳·黛德丽在电影《残花覆艳》(Susan Lenox)以及《上海快车》(Shanghai Express)所穿着的戏装那样。当时,欧洲最具影响力的时装设计师是达夫·哥顿夫人以及其高足爱德华·莫里纽克斯(Edward Molyneux)。

1923年,莫里纽克斯在伦敦奥林匹亚体育场举办了一场成功的时装发布会,后来以电影形式在欧洲各大影院播放,他大胆地推出了一组新颖的婚纱礼服:模特头戴俄罗斯传统卡柯史尼克风格(Kokoshinik)珠宝冠冕与面纱,身穿雪纺绸露背长礼服,没有裙摆——这也是来自战争时期纺织原料匮乏的持续影响。实际上,即便在“一战”后20年代短暂的繁荣中,传统的拖地长裙摆也没有完全回潮,到了20年代中期,一些新潮女性甚至会选择在婚礼上身穿短至膝盖的礼服裙,并采取其他标新立异的设计。在一张著名摄影师彼得·诺斯拍摄于1926年的新娘定妆照上,一位新娘采用了固定在头冕后部,由全透明薄纱制成,末端采取亮片装饰的裙摆,裙装本身的下半部也是半透明的蕾丝材料制成,并采取了时新的荷叶式剪裁。

( 1933 年2 月21 日,玛格丽特·威汉和丈夫在伦敦布朗普顿礼拜堂举行婚礼 )

( 1933 年2 月21 日,玛格丽特·威汉和丈夫在伦敦布朗普顿礼拜堂举行婚礼 )

1928年,牛津街上最具盛名的马歇尔和斯内尔格罗夫百货公司(Marshall&Snelgrove)出版了一份别出心裁的婚礼礼服商品目录,用绘本的形式描绘了婚纱、珠宝、配饰等一系列婚礼相关产品。这个奢华的时代仅仅因30年代的经济大萧条而短暂停止。1933年2月,伦敦社交名媛、后来的阿盖尔女公爵玛格丽特·威汉嫁给了来自纽约的股票大亨查尔斯·斯威尼,据说早在头天午夜,许多好事的群众就在布朗顿礼拜堂外早早占据了位置准备观礼,一睹这位伦敦社交圈之花与来自新大陆的年轻暴富新郎的风采。威汉为自己挑选了一件由香槟色绸缎制成的长袖贴身晚礼服裙,而同色裙摆则达到了夸张的12英尺,这件奢华的礼服花费了6周时间才缝制完成,造价达到了惊人的52英镑,几乎是一个普通女性工人一年的薪水。

进入20世纪30年代后,由于体育锻炼的普及与妇女地位的上升,女性礼服的肩部逐渐加宽,胸部逐渐凸显,而腰部与背部完全贴合身体,彰显曲线。《Vogue》杂志曾在1937年婚礼礼服专题中旗帜鲜明地提出,新娘应该理直气壮地认为,她们有权利在婚礼当天“充当一天明星”。在作者看来,传统白色婚纱简直是从自己祖母衣柜里偷偷翻出来的遗物,杂志推荐读者大胆选取诸如美国设计师曼·波彻(Main Rousseau Bocher)设计的天蓝色雪纺绸礼服裙,搭配同色长手套,或者采取时新的绉纱材料缝制一条类似希腊女祭司长袍的礼服,来彰显自己简洁雍容的古典品位。

( 1926 年的一款婚纱造型 )

( 1926 年的一款婚纱造型 )

然而,突然爆发的第二次世界大战迅速打断了这一段纸醉金迷的岁月,严酷的战时物资统一配给政策使得各参战国妇女们必须绞尽脑汁才能满足家庭日常生活的各种必要消耗。从1941年开始,英国妇女就不得不每天面对一张特殊的CC41标签,它代表自1941年开始配给的平民服装。实用服装是根据政府规定的样式制作的,一般都简单实用,为确保不浪费布料,尽量削减了装饰成分、口袋和褶皱。刚开始实行服装配给制时,每人每年有66张服装票,可保证普通妇女有一套新衣服。到1942年,配额减少到每15个月60张票,只够一名男子每两年买一条长裤、一件夹克和一条短裤。

在这种情况下,不幸于战时成婚的新娘们就只能同时发挥想象力、手工和锱铢必较的美德,一些新娘被迫重新穿上长辈的旧婚纱,或者直接身穿战时妇女劳动队的制服走进教堂;有些则开动脑筋,将窗帘、沙发套甚至废弃的降落伞改制凑数。1941年9月,19岁的伊丽莎白·金与27岁的拉尔夫·罗兰德·阿布萨罗姆在海德公园一家小教堂内举行了婚礼,新娘的礼服是用住宅中一幅古老而巨大的窗帘改制的,因为金酷爱传统式样的拖地长袖礼服,而手中的服装票则远远不敷使用。这幅缀有黄绿两色金桃花图案的淡茶色窗帘在被改为结婚礼服后,却拥有一种出乎意料的古典田园风格。

( Jasper Conran 2007 秋冬系列婚纱礼服 )

( Jasper Conran 2007 秋冬系列婚纱礼服 )

随着战争于1945年8月的结束,奢华与激进风潮似乎转眼之间就扫平了战时的拮据与简朴。通过在战时经济中的卓越贡献,女性的地位再次提高,新兴的家庭消费电器第一次将她们从繁琐的家务劳动中解放出来,她们成为了“客厅与家庭的主管”而非奴隶,被战争长期抑制的消费与审美欲望的急剧反弹,形成了一股前所未有的强大购买力。随着女性社会经济地位的提升,女性相关产品——从化妆品、日用消费品到时装,都开始大胆地以独立自主与性感诱惑力为卖点。在传统的家庭主妇、年轻的已婚女性之外,《Cosmo》、《玛丽嘉儿》等新兴时尚杂志的核心读者群是一个全新的女性群体:漂亮,自信,职业与人格独立,无固定男性伴侣的都市年轻女性,从消费主义层次支持了波伏瓦所谓“妇女对自由、责任和社会流动性不可抑制的需求”。

1947年2月,克里斯汀·迪奥在巴黎举办的“新形象”主题时装秀宣布了这个全新时代的到来,柔和的肩线、纤瘦的袖型、以束腰构架出的细腰强调出胸部曲线的对比,以及大而夸张的翻领,长及小腿的宽阔裙摆,使用了大量布料来塑造圆润的流畅线条,自此决定了此后将近20年的女装流行大趋势。次年2月,著名《Vogue》杂志模特帕特里夏·康宁汉在决定嫁给高级定制时装设计师查尔斯·格里德后,特地邀请爱德华·莫里纽克斯为自己设计制作了一条具有鲜明“新形象”风格的婚礼礼服。无论是高级成衣还是定制时装,单纯精良的用料和剪裁已经不能满足传统高端与新一代中青年客户的要求,而必须拓宽灵感与设计思路,从早期清教徒服饰,到西部拓荒时期,乃至中世纪伊比利亚半岛卡斯蒂略宫廷或路易十四时期凡尔赛宫廷时装,从而为自己的作品增添附加价值,正如尼可拉斯·柯勒律治在《时尚的阴谋》中论述的那样:“当设计师故意用蓬皮杜夫人来命名一套价格1.5万美元的斜纹丝绸夜礼服时,他所推销的不仅仅是服装本身,还是一种对18世纪法国宫廷奢华的兴趣和想象。”

( 伊丽莎白·金由窗帘改制的婚纱 )

( 伊丽莎白·金由窗帘改制的婚纱 )

1955年,《新娘》(Bride)杂志在伦敦创刊,在它的大力主张下,短裙成为越来越多新一代新娘的选择。著名好莱坞女影星格蕾丝·凯利在《上流社会》中扮演的角色崔西·劳德就身穿一件米高梅戏装设计师海伦·罗斯制作的芭蕾舞裙风格婚纱,裙摆的长度只到膝盖左右。在电影上映后不久,格蕾丝·凯利就与摩纳哥雷尼尔王子喜结连理,从而使得这件婚纱在美国青年女性中风靡一时。而新一代时装设计师诸如玛格丽特·夸特,更是被誉为迷你裙女王。1960年,她推出了一组裙摆仅仅到达膝盖的紧身钟形婚礼礼服裙,它和凸条毛衣、氨纶紧身裤等其他夸特稀奇古怪的设计一道,迅速被欧洲青年所接受。1962年8月,当英国著名珠宝设计师温蒂·拉姆肖与同行大卫·沃金斯举办婚礼时,大卫就让自己的新娘穿上了一条白色低领连衣短裙;而法国著名影星碧姬·芭铎在3年前嫁给男演员雅克·夏理尔时,也选择同样的款式。

在60年代的狂飙运动中,新锐设计师的古怪作品层出不穷,约翰·贝茨曾设计了一款古怪的华达呢配人造亮革材质双排扣短大衣作为女性婚礼礼服,贝琳达·贝尔维尔(Belinda Bellville)甚至将长至脚踝的俄罗斯风格女式长大衣作为婚纱作品推出。虽然蕾丝装饰的传统白色婚纱依旧是欧洲女性婚服的首选,但其使用率也逐渐下降至60%左右。

( 伊丽莎白·金和丈夫在婚礼上 )

( 伊丽莎白·金和丈夫在婚礼上 )

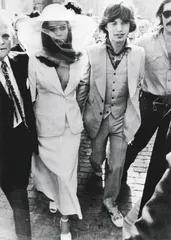

较之60年代的解放,70年代的特征是更为喧嚣、多彩、迷乱,包括薇薇安·韦斯特伍德引发的朋克美学,安德烈·库雷热的太空主义试验,以及摇滚歌手大卫·鲍伊带来的双性与华丽风格。在意识形态领域,婚姻和其他社会正统观念一样,被看作隶属资产阶级可鄙、自利、反人性的东西。1968年的欧洲学生运动“五月风暴”中,青年们喊出了“让家庭进博物馆”和“做同居的自由人”等口号,自1970年起,整个欧洲每年结婚的公民人数都在以2%至3%的幅度慢慢下降。1971年,当“滚石”乐队主唱米克·贾格尔与女模特比昂卡·佩雷斯·莫雷娜结婚时,他们的穿着明显地反映了这一潮流所带来的冲击:有了三个月身孕的新娘戴了一顶白色遮阳帽,并把面纱随意地固定在帽檐下,身上则是一件松垮的、由伊夫·圣洛朗设计的白色亚麻西服上衣配长裙,从大敞的领口里,摄影记者能够毫不费力地看到新娘裸露的胸部,而贾格尔本人则穿了一套出自伦敦萨维尔大街知名高级定制服装工作室Nutter的浅绿色三件套西装,内配花衬衫,脚下却是一双舒适的运动鞋。

如果说Nutter的设计还是在竭力将传统与70年代放荡不羁的明星新主顾特立独行的审美结合起来,那么其他一些新锐设计师的作品简直是在故意通过戏仿和解构,嘲讽婚礼制服背后所代表的传统。毕业于英国皇家艺术学院的服装设计师桑德拉·罗德斯(Zandra Rhodes)于1976年设计了一件工厂垃圾风格,由雪纺绸材料制作的婚纱礼服,长裙的一侧被无情地撕开,暴露出穿着者的整条大腿,裙摆上满是不规则的裁剪洞,并装饰以朋克风格浓郁的搭扣与金属链,紧身无袖上装通过一条带子固定于穿着者上身,下摆也缀以倾斜的褶皱与金属链。这件标新立异的婚纱最终被同校校友、同为新锐艺术设计师的伊丽莎白·维纳相中。

( 2008 年拍摄的电影《欲望都市》中,女主角凯莉的婚纱由薇薇安·韦斯特伍德设计 )

( 2008 年拍摄的电影《欲望都市》中,女主角凯莉的婚纱由薇薇安·韦斯特伍德设计 )

高级定制、明星与廉价快消

70年代的喧嚣狂放,在80年代早期遭遇了回潮,保守主义卷土重来,在社会生活的各个领域要求回归谨慎的传统。1981年7月29日,全球超过5亿人通过电视转播观看了英国王储查尔斯与戴安娜王妃在伦敦圣保罗大教堂举行的“世纪童话婚礼”,戴妃身上的传统式象牙色塔夫绸长袖婚纱由大卫·伊曼纽尔设计,长达25英尺,用珍珠刺绣图案装饰的裙摆旨在使新娘看起来“像一位童话中走出的公主”。同时,另一批年轻的、来自英国圣马丁中央艺术设计学院的天才们则致力于重拾英国时装设计在欧洲的独创与前瞻性地位。1987年,年轻的圣马丁毕业生约翰·加利亚诺为电影演员弗朗西斯卡·奥蒂设计了一件特立独行的婚纱:它由三部分组成,一件不对称剪裁的人造奶油色绉纱无袖长裙,内衬一件白色硬纱女衬衫,肩部饰以人造象牙色丝质玫瑰花。

( 1971 年,身着潮流婚纱的比昂卡·莫雷娜与滚石乐队主唱米克·贾格尔结婚 )

( 1971 年,身着潮流婚纱的比昂卡·莫雷娜与滚石乐队主唱米克·贾格尔结婚 )

1990年,美籍华人设计师薇拉·王创办了自己的时装设计公司,力争以经营女式高档成衣的模式来营销自己设计的女性婚礼礼服。她的出发点很简单,自70年代以来,婚纱本身的设计已经与主流发展渐行渐远,普通消费者付不起大牌设计师为明星量身打造、充满出格想象力的款式,就只能屈就于毫无特色可言的传统设计。由于互联网的普及与时尚平面、电视媒体的滥觞,一般女性消费者对时尚设计的感知与积累已经达到了以往无法企及的高度。1995年,《玛莎·斯图尔特婚礼杂志》在美国创刊,进入新千禧年后,还出现了ASOS、NET A PORTER等涉及婚礼礼服的在线快时尚购物网站。新时代的女性同时在社会生活中高度成功,婚姻年龄也普遍推后,根据统计,90年代初,欧洲女性迎来“生命中最美好一天”的平均年龄是26.7岁,男性为26.5岁,比60年代推迟了一岁多。很明显,消费者的口味会越来越挑剔。

90年代婚礼礼服时尚的另一大革命,就是露肩长裙被设计师和消费者所接受,这一设计的最初灵感是薇薇安·韦斯特伍德,将束身内衣稍加改变,作为可以外穿的服饰设计。同时,由于环保主义和新简约风潮的影响,一批主要来自德国的新锐设计师开始尝试创造一种截然不同的风格。维罗妮卡·施瓦特(Veronica Schwandt)利用无印染天然麻布和可循环使用材料制作了一件混搭了中世纪亚洲风格女式长袍与80年代简约设计的婚纱,通过腰部与袖口设置的一系列带子,穿着者可以自由调节这件礼服的贴合程度,目的在于使一件礼服能够多次被不同体型的新娘穿着。

( 设计师阿尔伯·艾尔巴茨在2008 年为法国高级时装品牌Lavin 设计的一款婚纱 )

( 设计师阿尔伯·艾尔巴茨在2008 年为法国高级时装品牌Lavin 设计的一款婚纱 )

而在高级定制时装方面,典礼正装和婚礼正装始终是它赖以维系自身生存的两大需求,一些巴黎高级定制品牌,诸如克里斯汀·拉克鲁瓦(Christian Lacorix)在财务报表中承认,90年代中期,超过40%的营运收入来自婚礼定制,而达到这个目标仅仅只需每天售出几十条婚纱长裙——每条的定价通常超过10万美元。而克里斯汀·迪奥、纪梵希等品牌高级定制部门的数字也差不多,这些主顾通常来自中东石油国家的富豪、欧洲传统贵族世家和好莱坞明星。

用80年代美国版《Vogue》主编格蕾丝·米拉贝拉的话讲,克里斯汀·拉克鲁瓦的婚纱是“为大剧院舞台而设计,为聚光灯而设计,最终是为了满足女性关于奇观和盛典的梦想所设计”。1993年秋冬季发布会上,拉克鲁瓦展示了一款令人震惊的黑白两色婚纱长裙,紧身高领上衣的袖口、领口到胸部,以及裙摆处使用了大量的盘结绳绒、刺绣,以及金片、宝石与珍珠装饰,面纱也一反常态地使用了黑色,营造出一种肃穆、华丽的效果。

( 约翰·贝茨在1966 年设计的一款“古怪”婚纱 )

( 约翰·贝茨在1966 年设计的一款“古怪”婚纱 )

在大众视觉娱乐媒体时代,名流婚礼持续成为普罗大众关注的对象。1999年,《OK!》杂志斥资100万英镑,获得了辣妹维多利亚与曼联足球明星大卫·贝克汉姆婚礼的独家报道权,尽管当时新娘已经有了一个孩子,但她坚持要求在自己的婚礼上看起来“纯洁无暇”,于是选择了薇拉·王的一款香槟色缎子长裙,上身是缎带束身内衣式礼服,用以模仿1939年版《乱世佳人》中的费雯丽。

2005年最为引人注目的新婚夫妇莫过于模特、高级舞娘蒂塔·万提斯(Dita Von Teese)与美国哥特死亡金属摇滚明星玛丽莲·曼森,两人于12月在爱尔兰Gurteen古堡举办了婚礼仪式。蒂塔选择了一件薇薇安·韦斯特伍德设计的紫罗兰色丝绒露肩礼服,新郎依旧带着平时舞台上惊悚的白色妆容与巨大的哥特黑眼圈,身穿一套黑色天鹅绒礼服与奢华的白色18世纪风格领结。“一对新人仿佛是来自19世纪浪漫主义吸血鬼传说中的人物,带着不可思议的冷酷、死亡感与美丽。”美国版《Vogue》杂志如此评论。

( 桑德拉·罗德斯在1976 年设计的婚纱 )

( 桑德拉·罗德斯在1976 年设计的婚纱 )

除了电影与娱乐明星,诸如《欲望都市》这样的美剧也开始在潜移默化中影响全球女性的着装与消费趋势。2008年6月,《欲望都市》电影版在伦敦举办了首映式,莎拉·杰西卡·帕克在戏中换装超过300套,其中凯莉的新娘礼服分别来自薇拉·王、克里斯汀·拉克鲁瓦、朗万、克里斯汀·迪奥以及薇薇安·韦斯特伍德,堪称是这个消费至上的丰腴时代女性关于婚礼与婚姻的终极幻想。

具有讽刺意味的是,在高级定制时尚成本越发上升、曲高和寡的年代,全球一体化经济与代工外包模式最终使得这些设计能够为一般消费者所享用,大部分欧洲高端成衣品牌的代工工厂现如今设在东南亚,一旦高级定制与成衣品牌将最新款式设计委托给这些代工点,它们就能迅速在几周之内批量生产款式相当、裁剪与质地稍逊的廉价仿品,一部分在本地消化,一部分通过低端快时尚品牌以及亚马逊等网购电商渠道回流至欧美。2008年爆发的全球性经济衰退,更使得这股廉价消费热潮越来越成为普通女性婚礼消费的主流。2009年初,英国零售业巨头BHS推出了仅售100英镑的平价简约婚纱套装。不过随着经济形势的回暖,高级定制时装与成衣品牌的婚纱线产品旋即又供不应求,2010年,均价6000英镑的英国高端婚纱品牌Brown Bride的销售业绩较之2009年增加了50%。然而这些设计的主调又不约而同地回归了最为传统的白色。300年来,尽管女性的社会与经济地位持续上升,对于婚姻、家庭的观念不断改变,时装设计师们来去匆匆,但这件简单的白色礼服所承载的某些认知与价值,却依旧未变。

( Bruce Oldfield Couture 2010 春夏系列婚纱作品 )

( Bruce Oldfield Couture 2010 春夏系列婚纱作品 )

(文 / 朱步冲) 婚礼蕾丝内衣婚纱长裙服装风格礼服一件欧洲服装vogue前世今生欲望都市服装特色男士礼服神圣