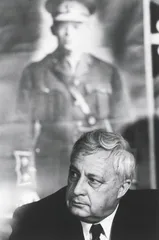

沙龙谢幕

作者:徐菁菁 ( 以色列前总理阿里埃勒·沙龙(1928~2014) )

( 以色列前总理阿里埃勒·沙龙(1928~2014) )

农夫与土地

1977年,埃及总统萨达特历史性地访问耶路撒冷。他在那里见到了沙龙。这是一对老对手。在1973年阿以战争中,沙龙率军越过西奈半岛,包围埃及第三军,扭转了以色列被动的战局。“在你越过运河到我们这边来时,我曾经试图捕获你。”萨达特告诉沙龙。沙龙回答:“那么现在,你有机会‘捕获’我这个朋友。”

这年年底,萨达特和时任以色列总理贝京和谈。萨达特要求“西奈每一寸土”,而贝京曾向西奈的犹太居民保证过绝不会出卖自己的同胞。一个常被忽略的事实是,当双方对峙不下时,正是当时任犹太定居点委员会主席的沙龙提出,如果其他问题能够解决的话,他主张让出西奈。以色列归还西奈奠定了历史性的埃以和平协议的基础。2005年8月,总理沙龙下令以色列单方面从加沙撤军。人们揣测沙龙是否还会改变历史。但这种揣测始终未能被现实所检验。5个月后,沙龙中风,再也没能离开病榻。

在中东,沙龙比任何人都富有争议。他以“第一个不再宣称以色列有权占领全部巴勒斯坦土地的以色列总理”的身份离开,但他的一生都以为以色列开拓疆界为己任。他参与了以色列建国后的所有战争,每一场战争都在扩大以色列实际控制的土地。在贝京政府中,沙龙推出了“沙龙计划”,在西岸建立新的人口走廊,推进以城市为中心,扩建卫星城镇的定居点扩散方式,大肆鼓励犹太人外迁定居。为此沙龙被称作“犹太人定居者之父”。

在阿拉伯世界,沙龙从来都是“魔鬼”的代名词。在以色列,左翼唾弃他在战争中不择手段,不计后果;右翼斥责他出卖犹太人的利益,是个叛徒。沙龙究竟是谁?1982年,国防部长沙龙率军入侵黎巴嫩。在一次记者见面会上,一位西方记者指责沙龙是“战争狂”。沙龙“噌”地站立起来,大声喊道:“我憎恨战争,它使我多次负伤,甚至差点丢了性命!我宁愿回我的农场,开拖拉机,照看羊群!”

( 1 月13 日,以色列为11 日去世的前总理沙龙举行国葬。以色列总统佩雷斯在沙龙的葬礼上献花圈 )

( 1 月13 日,以色列为11 日去世的前总理沙龙举行国葬。以色列总统佩雷斯在沙龙的葬礼上献花圈 )

2014年1月14日,沙龙的遗体在锡卡莫尔农场下葬。锡卡莫尔农场占地1000英亩,是以色列最大的农场之一,位于内盖夫沙漠的边缘,是沙龙家族的财产。沙龙一生背负“战士”的标签,但也许“农民”身份更应该是理解沙龙的起点。

“在战士之外,沙龙是个农民,他有着对土地的深刻认识,并紧密地与土地联系在一起。他对农业深感兴趣,对《圣经》上对土地的描述了熟于心。”美国智库伍罗德·威尔逊中心中东项目副主席艾伦·大卫·米勒是沙龙的老相识,他在文章中回忆,“沙龙谈起这些时总是充满了自豪感。1998年,克林顿总统斡旋召开怀伊河峰会。在会上,沙龙拒绝和阿拉法特握手。即使和巴勒斯坦人坐在一张桌子上,他也坚持用第三人称称呼他们。事实上,相对于谈判,他对于美国马里兰大学在怀伊河农场养殖的珍贵的安格斯牛更感兴趣。他在自己的农场里待客,在谈正事之前,他总是要先谈论鲜花和牲口。”

( 1973 年10 月18 日“赎罪日战争”期间,沙龙(左)陪同国防部长摩西·达扬(中)在苏伊士运河西岸视察部队 )

( 1973 年10 月18 日“赎罪日战争”期间,沙龙(左)陪同国防部长摩西·达扬(中)在苏伊士运河西岸视察部队 )

沙龙一生喜爱吃鱼子酱,喝伏特加。哪怕在行军时,他的装甲车里,这两件也是必备之物。这并不是父亲对沙龙的全部影响。

1928年,沙龙生于特拉维夫附近沙龙地区的卡法马拉勒村的一个犹太人家庭。沙龙的父亲萨缪尔·沙因诺曼曾在格鲁吉亚第比利斯农艺学校学习,在白俄罗斯布列斯特的里托夫斯克做过希伯来语教员,是个狂热的犹太复国主义者。沙龙的母亲维拉什涅罗夫出生在白俄罗斯莫西莱夫一个富裕的犹太人家庭。

( 2005 年8 月1 日的加沙,巴勒斯坦武装组织在释放催泪弹。这一日,沙龙政府下令以色列军队单方面撤出加沙 )

( 2005 年8 月1 日的加沙,巴勒斯坦武装组织在释放催泪弹。这一日,沙龙政府下令以色列军队单方面撤出加沙 )

萨缪尔与维拉新婚不久,正赶上世界范围内犹太人向以色列移民风潮。格鲁吉亚把大批要求移民以色列的犹太人视为“分离主义者”,全部押送到西伯利亚流放,萨缪尔侥幸逃脱。1922年2月,他和妻子怀着对“应许之地”的情感,躲过安全部门的检查,从著名海港巴库登上轮船,来到当时还未建国的以色列。

萨缪尔夫妇带着一把小提琴和一把高加索刀,拒绝了犹太集体农庄“基布兹”的盛情接纳,一眼选中特拉维夫西南收获归个人的单干移民点。

( 1948 年2 月拍摄的士兵沙龙 )

( 1948 年2 月拍摄的士兵沙龙 )

老萨缪尔是一个成功的农夫。他工作勤勉,善于采用先进的耕作技术和农具,逐渐拥有了大面积的土地,成了当地首富。对于土地,他有自己的原则:他从不与村民往来,拒绝土地共享的古老犹太传统。他在土地四周架起篱笆,用武力捍卫私有田产不受侵犯。即使子女有条件接受良好的教育,他依然严厉要求他们在农场辛苦劳作。

在萨缪尔看来,暴力是在这片土地上生存的必需。1929年,阿拉伯人与犹太人之间发生暴力冲突。阿拉伯人打到了沙龙家附近,父母亲拿着棍棒守在院子门口,沙龙被母亲维拉裹在毯子里,放在牲口棚里才躲过这一灾难。在沙龙6岁的时候,萨缪尔交给他一根大棒,让他看守他家的农场果园,并告诉他,发现有进来偷窃的阿拉伯孩子,就抡起大棒教训他们。他告诫沙龙,在以色列这个特殊的生存环境里,为了达到自己的目的,可以不择手段,你不战胜阿拉伯人,就会被阿拉伯人置于死地,因此绝不能心慈手软。很快,沙龙就被当地人奉上了“大棒小子”的称号。

( 1982 年9 月14 日,开进黎巴嫩首都贝鲁特街头的以色列坦克。当天,以色列扶持的黎总统巴希尔·杰马耶勒被炸身亡 )

( 1982 年9 月14 日,开进黎巴嫩首都贝鲁特街头的以色列坦克。当天,以色列扶持的黎总统巴希尔·杰马耶勒被炸身亡 )

战场逻辑

14岁时,沙龙加入了犹太人秘密组织“哈里纳”。“哈里纳”最早是犹太人移民自发建立的军事组织,分布在各地的定居点中,后来逐渐向以色列正规军方向发展,成为以色列国防军的预备学校。少年沙龙在这里经过了基本的军事和情报训练,并对军事深感着迷。他在自传中写道,军队令他找回了童年在农场中的乐趣,他对工作极为专注,以致“迷失其中”。

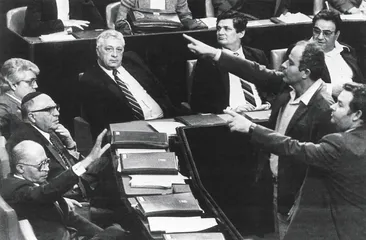

( 1983 年2 月14 日,以色列总理贝京(前左)在议会上支持免去沙龙(中)国防部长的职务 )

( 1983 年2 月14 日,以色列总理贝京(前左)在议会上支持免去沙龙(中)国防部长的职务 )

艾伦·米勒指出,在某个时刻,美国情报机构曾经通过估算沙龙的体重来推测他可能采取的行动——沙龙身材不高,刚刚1.7米,但体重长期在100公斤以上,他在餐桌上毫无节制,这被视作是根深蒂固的不受约束的个性的体现。在情报机构看来,他吃得越多时,就越有可能冒险。

这种不受约束的冒险精神为沙龙在以色列军中的发展开拓了无尽的空间。1948年5月5日,第一次中东战争爆发。在一次交战中,阿拉伯联军抓住了两名以色列士兵。以色列前国防部长摩西·达扬决定抓获几个阿拉伯联军士兵,以便交换以军士兵。参谋们为制定各种营救方案陷入无休止的争论之中时。军衔仅为排长的沙龙带了几个士兵,穿上阿拉伯的长袍,伪装成约旦的农民,开着吉普车穿过了火线。一小时后,达扬的桌上留有沙龙的纸条:“摩西,俘虏在地下室。”许多年后,达扬在回忆录《我的故事》中还念念不忘当年沙龙给他的巨大震撼。

( 1973 年,以色列空军A-4 天鹰战斗机准备投入战斗 )

( 1973 年,以色列空军A-4 天鹰战斗机准备投入战斗 )

在战场上,沙龙永远只相信自己的判断。第三次中东战争爆发后,总参谋长摩西·达扬让沙龙的师担负着中路进攻的艰巨任务。沙龙的部队负责攻克的阿吉拉赫是西奈的中心轴和南北交通要冲。埃及人受过苏联式的严格的军事训练,他们把兵力部署在牢固的钢筋水泥掩体内。沙龙发现,埃及主力步兵第二师防守的阿布奥格拉具有重要的战略地位:南面有连绵峭壁的岩石山为依托,北面以无法通行的沙丘作为屏障,控制着西奈半岛的中心轴,扼守着向北通往埃及重镇阿里什、向南通往克赛伊马的公路。埃及人在阿布奥格拉的有利地形上,修建了有名的卡泰夫基地,配备各种轻重武器,声称这是攻不破的防线。

为了攻克阿吉拉赫,沙龙制订了16种方案,后经反复考虑选定其中一种。战斗打响之前,以色列总参谋部来电话说,要求沙龙将进攻日期推后,以等待空军支援。沙龙拒不领命。1967年6月5日晚22点,沙龙命令炮兵猛烈轰击阿吉拉赫地带,20分钟内向该地区发射了3.6万多发炮弹。炮击结束后,埃及步兵进行了顽强的抵抗,沙龙的伞兵部队进攻受阻。沙龙突然命令各部队打开聚光灯,霎时间暗夜变为白昼,刺得阿拉伯士兵睁不开眼,沙龙乘机命令他的三个旅展开进攻,突破对方两道防线,以战死40人、负伤120人的代价,取得歼敌千余人的战果。第三次中东战争中,占领约旦河西岸、耶路撒冷东区、加沙地带、西奈半岛、戈兰高地,夺取了6.5万平方公里土地,使以色列土地猛增了3倍。豪赌成功的沙龙成为以色列国防军南部军区指挥官,控制了以色列南部地区和整个西奈半岛。

( 2012 年11 月4 日,以色列对加沙发动大规模的军事行动。图为军事行动后的悲惨景象 )

( 2012 年11 月4 日,以色列对加沙发动大规模的军事行动。图为军事行动后的悲惨景象 )

从军使沙龙的目标从保卫自家果园和农场变成了保卫整个国家。而不同目标都以暴力为手段,以胜利为最高原则。“让我告诉你一件事情,世界怎么评论以色列无关紧要,”沙龙说,“最要紧的一件事情是我们能够在祖先的土地上生存下去。除非我们向阿拉伯人显示:谋杀犹太人要付出巨大代价。否则,我们将没有立足之地。”

“以牙还牙,以眼还眼。”沙龙的信条很快让他在中东获得了“魔鬼”的称号。1953年阿拉伯渗入者采取行动,杀了一名以色列人和他的两个孩子,以色列最高领导人下令实施报复行动。沙龙主动请战。他率领突击队深夜出动,把小城基布亚包围得水泄不通。沙龙象征性地喊了一声:“喂,城里有人吗?”然后就下令进攻,把1300磅炸弹发射出去。这场报复行动杀死了69个阿拉伯人,其中包括不少妇孺。

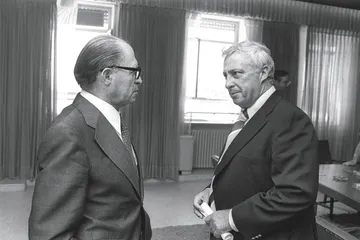

( 1977 年8 月9 日,以色列总统贝京(左)与时任农业部长沙龙交谈 )

( 1977 年8 月9 日,以色列总统贝京(左)与时任农业部长沙龙交谈 )

第三次中东战争后,沙龙睡在他的南部军区指挥部里,以疯狂的热情投入工作。对于部分以色列人来说,他对粉碎在加沙地带活动的“恐怖主义机构”功不可没,终于使西奈半岛的局势稳定下来,但他的残酷镇压手段引起以色列军队内部人士的异议,受到国际社会的强烈谴责,给以色列政府造成巨大压力。以色列总理梅厄夫人甚至在政府会议上对沙龙表示强烈不满。沙龙不以为然,他拜会摩西·达扬:“我什么时候能当总参谋长?”达扬告诉他,这是不能实现的愿望,1973年底,沙龙的南部军区指挥官任职3年期一满就将被解除职务。沙龙强烈要求再服役10年,但几天之后,就接到总参谋部人事局的电话:总参谋长巴列夫拒绝延长沙龙的服役期限。

国防部长之路

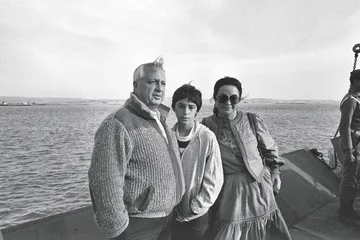

( 1982 年1 月19 日,任职国防部长的沙龙偕妻子莉莉和儿子访问苏伊士运河地区 )

( 1982 年1 月19 日,任职国防部长的沙龙偕妻子莉莉和儿子访问苏伊士运河地区 )

多年之后,沙龙在《开罗之路》中写道:“1973年7月15日,比尔谢巴南部军区司令部,我在房里可以听到口令、步伐、鼓声齐鸣。仪仗兵正在演练司令交接仪式。我竭力自制,强作微笑,但我发现腿在发抖,因为我的路已到尽头。为期3年的南部军区司令行将届满,我45岁年富力强、经验丰富。可我申请服役的报告竟被拒绝……我参加过以色列的每一场战争,风云变幻紧要关头,我被授予特权为国效力25年之久。”“我一直避免介入任何特殊集团,为此我一直独自工作。我一直主张一个男人必须勇于说出自己的观点,然后为之奋战……一切结束,我将回到农场照顾我的羊群、羊羔和马匹。25年来我一直充任战士,可归根到底我仍是一个农民。”

但实际上,沙龙并不甘心回家守卫自己的小小农场。在好朋友、财政部长萨皮尔的建议下,沙龙开始认真考虑在政界的发展。

( 沙龙在他自家的农场中 )

( 沙龙在他自家的农场中 )

在战场上,沙龙的敏锐嗅觉总是能让他看似“鲁莽”的行动大获成功。在政界,沙龙也同样具有独到的眼光。他发现,以色列的政治舞台主要是由联合了不同劳工政党的工党联盟所支配,要取代工党夺取国家政权,就要把所有的右翼政党组织起来,建立一个“以色列全国自由联盟”,即利库德集团。沙龙还意识到,要说服右翼各派别进行联合,必须得到以色列政界重量级人物、反对派自由党领袖贝京的支持。贝京10岁就参加了犹太复国主义活动。沙龙知道贝京想要什么。他对贝京大谈自己的大以色列理想,并表示愿意在他手下工作。贝京欣赏沙龙为实践国家目标无所畏惧的作风,也发现他在一定情况下能屈能伸,具备政治家的条件。两人一拍即合。

另一面,沙龙为筹集充足的活动资金,飞往美国,拜会美国犹太人富商梅舒拉姆·里克利斯和萨姆·沙克斯。1967年第三次中东战争结束后,沙龙曾以战斗英雄的身份,孤身被派往世界各地,向犹太组织和个人募集资金,建立扎实的个人网络。里克利斯和沙克斯告诫沙龙:以色列的外交和内政要严格分开,对外要追随美国的中东政策,对内要设法投选民所好。

利库德集团太过年轻,在1973年的大选中尚无法撼动工党的统治。对于沙龙来说,从政之处的“水土不服”也令他颇为狼狈。沙龙当选议员,作为利库德集团政策委员会主席进入国会活动。在很多国会议员看来,沙龙犹如一头暴怒的公牛,拒绝进行平心静气的持久讨论,反对彬彬有礼的相互辩论,缺乏政界人士之间的相互尊重。他经常用近乎野蛮的方式反对他的对手,威胁、警告、诅咒、嘲弄甚至侮辱对方,使对方难以接受。

他对无休止的国会辩论和处处需要妥协的党派政治也感到厌烦。他甚至公开表示不赞成利库德集团的政治纲领,主张解散组成利库德集团的四个政党,重新组织一个强有力的政党,遭到大多数成员的反对。1974年3月,沙龙一怒之下辞去利库德集团政策委员会主席职务。

在政界屡屡碰壁的沙龙还是在战场上找到了自己的机会。1973年10月3日,沙龙向总参谋部一些朋友提出他的看法:埃及、叙利亚正在谋求对以色列发动进攻,战争一两天内就会爆发。但是以色列总理梅厄夫人参加的总参谋部作战会否定了这种观点。

10月6日又是犹太人圣节“赎罪日”斋戒开始的日子,以色列全国忙于宗教祈祷,连军人也全都参加宗教活动在家里过节。兵营空无一人,在苏伊士运河东岸的巴列夫防线上,有一半防御工事里空无一人,值班的以色列坦克兵也冻得跑到坦克外活动取暖。下午14时20分,苏伊士运河畔突然炮声隆隆,埃及启用了2000门大炮、200多架战斗轰炸机,以每分钟1.05万发的炮弹和炸弹连续轰击53分钟,整个巴列夫防线顿时被炸成一片火海。在接下来的几个小时里,10万埃及军队浩浩荡荡开过苏伊士运河。叙利亚军队也对戈兰高地发起猛攻。第四次中东战争爆发。

以色列从未经历这样的惨败。国防部长摩西·达扬提出后退设防、与埃及人谈判的建议。以色列总理梅厄夫人则躲在屋子里失声痛哭。

10月6日深夜,作为预备役军官的沙龙接到命令,要他立即向以色列南部军区报告部队动员情况,迅即率领部队开往前线。沙龙指出,自开战以来,以色列国防军从未采取过主动行为。他提出:“我们应该大胆地穿越两支埃及部队间的真空地带,在苏伊士运河西岸建立一个桥头堡,否则,运河西岸会被埃及军队占领,为他们大举进攻提供方便!”沙龙认为,以色列国防军在西奈半岛拥有足够的兵力,可以在毫不伤害特拉维夫的情况下,抢渡苏伊士运河发动一场强大的进攻。1973年10月24日,沙龙率领2.7万名以军士兵在西奈半岛突围,关闭了通往苏伊士运河东岸的淡水输送管道的阀门,使埃及军团陷入了绝境。英国一位将军事后评价说,这是军事史上最大胆的行动之一。这场眼看以色列必败的战争的结果是:以色列摧毁阿拉伯方面坦克2200辆,击落飞机400多架,攻占苏伊士运河西岸埃及国土1900余平方公里,新占领叙利亚戈兰高地以东440平方公里的土地。

1977年大选,报纸在头版报道了利库德集团必胜无疑的消息。贝京政府国防部长的两个候选人将是魏茨曼和沙龙。沙龙同意让魏茨曼担任国防部长。他提出,除国防部长外,最愿意担任的职务是农业部长和负责定居点问题的内阁委员会主席。贝京满足了他的要求。

1981年6月,贝京第二届内阁组成的时候,沙龙终于当上国防部长。

美国外交理事会专家罗伯特·达宁评价说:“沙龙在战场上和政坛上的最重要原则是以色列必须获得主动权,而不是简单对事件进行回应。他比许多人都更能领会以色列的安全困境:尽管有一支强大的积极的军队,但在这个充满了敌视的地区,无论面积还是人口,以色列都是个弱小的国家。”

国防部长沙龙决定主动出击。沙龙上任的第四天,就沿着北部边界进行侦察参观。他首先把矛头指向黎巴嫩。1982年6月,沙龙亲自指挥以色列10万大军,仅用8天时间,就向前推进了90余公里,侵占了黎巴嫩约3000平方公里的土地,摧毁了巴解游击队在黎巴嫩南部的全部基地,占领了巴解在黎巴嫩南部的全部仓库,并将军队开至黎巴嫩首都也是巴解组织总部所在地——贝鲁特的大门口。在这场战争中,沙龙再次显露了自己的一意孤行。

围困贝鲁特后,以色列政府签订停火协议,在6月12日生效。13日,在以色列内阁会议上,内政部长伯格忧虑地质问道:“停火协议昨天就生效了,为什么战斗还没有停止?”沙龙理直气壮地回答:“恐怖分子并没有停止射击!”伯格警告沙龙不要进攻贝鲁特——进入阿拉伯国家的首都意味着最严重的挑衅。沙龙表面答应,但仍决定对贝鲁特施以重兵。这一次,沙龙再次达到自己的目的:8月,在美国的斡旋下,1000多名巴解组织士兵被迫撤离贝鲁特这个大本营。

但沙龙很快就遇到了武力所无法解决的问题。巴解游击队撤出黎巴嫩后,贝京和沙龙决定扶持黎巴嫩基督教长枪党首领巴希尔·杰马耶勒。沙龙命令以色列军官开动军车,把黎巴嫩议员们请到议会,又派出军队监督,将杰马耶勒扶上黎巴嫩总统的宝座。沙龙原希望,在杰马耶勒的6年总统任期内,巩固以色列入侵黎巴嫩的成果,把叙利亚人赶出贝鲁特,防止巴解游击队在贝鲁特再度生根发芽,再与杰马耶勒签订以色列和黎巴嫩的和平条约,在两国之间实现“40年的和平”。但杰马耶勒上任不到3周,就在9月14日的一次爆炸中丧生。

杰马耶勒遇难身亡让暴怒的沙龙把对美国的承诺扔到一边,将装甲车开进了贝鲁特西区。他开除了规劝自己考虑政治成本和国际影响的装甲兵部队指挥官埃里·瓦,以清查2000至3000名巴解组织藏匿的游击队员为借口,包围了夏蒂拉和卜拉两个难民营。

9月16日,黎巴嫩长枪党民兵1000多人,在以色列坦克和装甲车护送下,开进夏蒂拉和萨卜拉两个难民营。两个难民营上空被照明弹照得雪亮。一个幸存者回忆说:“17日那一夜,这里简直是座地狱,天空始终没有黑下来,枪声也始终没有停止过,恐怖的尖叫声始终没有间歇过。”这场大屠杀造成1500多人死亡。

联合国安理会1982年9月19日通过决议,谴责在贝鲁特对巴勒斯坦人的血腥屠杀。特拉维夫爆发了各界人士参加的30万人示威游行。示威者高举的标语牌上赫然写着醒目的口号:“沙龙=杀人凶手!”在舆论的强大压力下,贝京政府成立了贝鲁特难民营屠杀事件调查委员会,承认对黎巴嫩长枪党部队进入萨卜拉和夏蒂拉两个难民营的野蛮行径,以色列国防军是知情并予以同意与合作的。

美国总统里根及其高级顾问们的观点也极为明确:沙龙必须被解职。1983年2月14日,以色列内阁进行了近5个小时的激烈辩论,最后结果是,16票要求沙龙辞职,只有一票对他表示支持,这一票来自沙龙自己。

变与不变

沙龙引咎辞去国防部长一职时,他多年的顾问乌里·丹说:“那些不想看到沙龙担任参谋长的人,看到他当上国防部长。而现在,我要说,那些不想让他当国防部长的人,将不得不接受他有一天当总理的事实。”2001年2月这变成了现实:沙龙以利库德集团领导人身份赢得总理大选。艾伦·米勒指出,沙龙对工党领袖巴拉克的这次胜选,是以色列历史上最大优势的胜利,这源于以色列公众的不安全感和恐惧。整个20世纪90年代,以色列饱受巴勒斯坦解放组织袭击之苦。1996年,内塔尼亚胡击败元老佩雷斯,就是因为他在安全问题上大做文章。但他没能阻止第一次巴勒斯坦人暴动的发生。巴拉克接任内塔尼亚胡后尝试较为温和的政策,依然没有取得效果,被民众视为软弱无能。2000年9月28日,沙龙在1000名军警的护卫下强行参观位于东耶路撒冷的伊斯兰圣地阿克萨清真寺,重新引爆了巴勒斯坦和以色列之间旷日持久的暴力冲突。

在安全受到威胁时,以色列人转向了沙龙。而沙龙在政治上也变得更为成熟。他的竞选班子将沙龙作为和蔼可亲的祖父和忠于家庭的形象展现出来。电视广告上播放着这样的画面:在落日的余晖中,这位72岁的利库德集团领导人怀抱着一只小羊羔,驮着他的小孙子,在麦田里漫步。在竞选活动中,沙龙的口号是:“只有沙龙才能带来和平。”沙龙做出了“确保所有犹太定居点原封不动、保持耶路撒冷的完整统一以及绝不放弃约旦河谷”的承诺,也发出需要做出“痛苦让步”的信号。2000年12月底,他向阿拉法特发出了一个友好的信息,他在信中表达了希望实现和平的愿望。以色列希伯来大学学者加蒂·陶布评论说,沙龙对和平的谈论只是为了获得美国和以色列温和中间派别的支持。事实上他不断在用人们对恐怖主义的恐惧推行他自己的政策,加强以色列对土地的控制。

很显然,沙龙从黎巴嫩战争中学到了东西。“作为总理的沙龙更为成熟。”艾伦·米勒指出,“他学会了以色列政治中的关键两点:第一,他必须正确解读民意,不能因为过于雄心勃勃而失败。第二,如果能够做大,而且代价不至于太大,他就必须讨得美国的欢心。”

2005年,沙龙以自己的政治权威为资本,以政治生命为代价使以色列单方面从加沙撤军。沙龙曾说:“一个人为了前后一致,一直坚持同一种观点并没有什么好处。变化了的环境要求有变化的观点相适应。”“有人评价他从战争转向和平。这种说法不准确。其实,他从未改变。”沙龙死后,英国前首相布莱尔在接受采访时说,“当保护以色列意味着战争时,他就打仗;当这意味着讲和时,他就寻求和平。”

在担任总理期间,沙龙从反对巴勒斯坦建国转到可以接受巴勒斯坦建国。但是,他的立场是有条件的。他强调,独立的巴勒斯坦只能拥有数量有限的警察,不能拥有武装部队,巴边界必须置于以色列的控制之下,同时以色列有权使用巴领空。在东耶路撒冷主权问题上,沙龙的态度更为强硬,多次批评巴拉克提出的耶路撒冷“一城两都”方案。艾伦·米勒指出,事实上,沙龙一直怀疑巴勒斯坦国家的生存。“他曾经问我,如果可能,我是否愿意成为第一任以色列驻巴勒斯坦国大使,我说不想。他大笑起来,说,这是好事,因为这根本不会发生。”

对于沙龙来说,撤离加沙并不是一次退让,而是重新规划以色列的安全布局。从2002年起,以色列开始在约旦河西岸和加沙修建隔离墙。这是新的“战略游戏规则”:以色列划定边界,巴勒斯坦接受现实。

尽管单方面撤军给沙龙造成了巨大的政治压力,但一个容易被忽略的事实是,以色列媒体当时所做的民意调查显示,70%的被调查者支持撤军行动。

被撤离的加沙21个定居点和西岸地区4个定居点都处于巴勒斯坦人口密集地区,是以色列政府上世纪70年代末和80年代初批准修建的,主要目的是为了扩大以色列的防御纵深,阻止巴勒斯坦建国。2003年6月,以色列正式接受了中东和平路线图,表明以色列已经接受了巴勒斯坦必须建国的现实。从此,那些为了控制巴勒斯坦和阻止巴建国而修建的定居点已经失去了其战略价值。在加沙,21个定居点居住着8000余人,却需要至少1万名以色列士兵保卫。一些深入巴勒斯坦人中间的定居点,甚至就是1名定居者生活,需要10名以色列士兵保卫。

加沙地带的人口结构,也是以色列必须面对的严峻现实。加沙的巴勒斯坦人口有130万,而犹太人只有大约8000人。在解释以色列为何要撤离加沙时,沙龙就回答:“我们不能永远控制加沙,那里有超过100万名巴勒斯坦人,每过一代人口将增加一倍。他们住在拥挤不堪的难民营里,感到贫困与绝望,他们在仇恨情绪高涨的温床上,觉得地平线上没有任何希望。”

从更大的范围来看,沙龙接受巴勒斯坦国建国也是不得已的考虑。据估计到2020年,以色列本土和被占领土上的人口将达到640万犹太人、850万阿拉伯人。如果犹太人和阿拉伯人继续杂居在一起而不进行分离的话,那么以色列就难以保证今天的国家身份:如果它想保住犹太国家的身份,就势必无法施行民主国家的制度;如果施行民主国家制度,以色列就将不再是一个犹太国家。在单边撤离计划获内阁通过后,沙龙在讲话中指出:单边撤离计划对今天的以色列人民来说也许是一种痛苦的选择,但从长远来看,单边撤离计划能确保以色列国土内犹太人口的集中,确保犹太国家的特性,同时有利于加强国家的安全,促进经济发展,提高以色列的国际地位,促进地区和平,确保耶路撒冷的地位不动摇。

在一些人看来,沙龙的决策是巨大的进步,令以色列退还了侵占领土;但在另一些人看来,沙龙的本质在于“单方面”,一切以以色列的意志为基准,不利于和谈的展开。美国纽约大学以色列研究中心学者乔弗里·列文撰文指出:“沙龙计划的根本在于围困巴勒斯坦解放组织,而并非合作。他逐渐确信只有‘隔离’巴勒斯坦人才能拯救以色列。他也成功地说服以色列人接受了他的概念——以色列能够基于自己的安全需求把自己孤立于巴勒斯坦问题之外,不用理会巴勒斯坦人的需求。8年后,巴以问题依然是个死结。不管是否缘于沙龙,在隔离政策后,从2002年的264人到2007年的7人,以色列公民被巴勒斯坦人杀死的数量不断减少。主要的伤亡都是由加沙地区射来的火箭弹造成的,而不再是由于自杀性袭击。在同一时期,和谈毫无进展。”列文指出:沙龙的最持久遗产根植在以色列人的意识里。就像他曾经说过的一样,许多以色列人现在都认为“和谈已经不再具有伙伴”,既然隔离能够实现安全,那么与其支持左派达成和平协议,或者敦促右派并吞约旦河西岸,还不如保持没有正式和平协议的现状。在2013年的大选中,竞选者们争论的焦点是伊朗问题和国内问题,巴勒斯坦甚至被抛到了台面以下。(参考书籍:付金柱:《以色列王——沙龙传》)

(文 / 徐菁菁) 谢幕沙龙