“上下”——在传统工艺与现代设计间流动

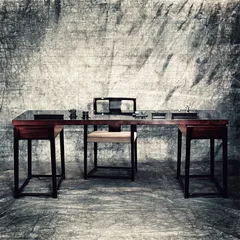

作者:朱步冲虽然“上下”位于巴黎第七区赛佛尔大街上的新专卖店仅仅只有70平方米左右,但位于巴黎最繁华商业购物区的地理位置依旧给刚开张的它带来了足够的注意力。与“上下”长期保持设计合作的日本建筑大师隈研吾选择了白色瓷片作为“上下”巴黎门店内空间装饰的主要材料,这些纯手工搭建的白色瓷片致力于体现中国传统城墙的概念风格。

(蒋琼耳)

(蒋琼耳)

“上下”品牌创始人兼艺术设计总监蒋琼耳女士认为,“上下”在巴黎开店意味着把“中国文化的新面貌和西方成熟的商业体系结合起来”。“我觉得,流动的,像水那样的,是人生的最高境界。水的透明色是我最喜欢的,它没有任何颜色,没有任何形状,但它是最强大的。你给它任何颜色、任何美好的设想,便可以让它成为任何形状。”她对我们说,“‘上下’品牌的许多产品创意灵感,都是取自那些古老隽永的过去岁月,然而是活着的,你还认为‘上下’是一场单纯的逆流吗?不,它只是逆流而上。”

2006年从巴黎国立高等装饰艺术学院毕业后,蒋琼耳成了一名画家和设计师,在与爱马仕的合作中,她的一件得意作品就是巧妙运用玻璃纤维,为爱马仕设计出一款中国传统韵味浓郁的“三维水墨”效果橱窗陈列。她说,自己对设计和审美的感觉,要感谢“家学”熏陶,外祖父蒋玄佁是最早留学海外、把西方油画艺术引入中国的中国艺术家之一,父亲则是参与建造上海美术馆的著名建筑师邢同和,从小在长辈的监督鼓励下学习国画与书法,分别师从程十绿与韩天衡。蒋琼耳回忆说,当时一家人在上海居住条件也不好,祖父在操持家业之余并无多少余资支撑自己的爱好,他就只能一门一门来,每天晚上用一张小小的屏风围住书桌,以免打扰家人休息,然后独自享受几小时的钻研,无论是刻章、古籍校对,还是临摹。对石涛和八大山人情有独钟的外祖父很小时就告诉她,书画艺术,以形意为先,不要拘泥于具体技派形式。在巴黎专卖店附近的“上下”生活展览空间二层,蒋琼耳别出心裁设计了一处中国传统竹制地板的品茶空间,四周覆以一个巨大的纱帐,支撑它的是一个固定在天花板上的巨大白色氢气球所产生的悬浮力,巧妙地达成了一种上浮与下沉的空间平衡。

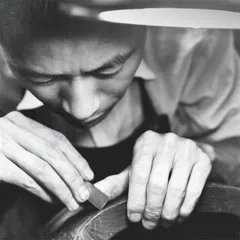

(一名工匠正在对“上下”出品的“大天地”系列紫檀家具表面进行雕刻)

(一名工匠正在对“上下”出品的“大天地”系列紫檀家具表面进行雕刻)

(巴黎“上下”品牌专卖店外景及店内陈设)

(巴黎“上下”品牌专卖店外景及店内陈设)

在这间展览空间中,“上下”展示了本季主打的四个系列产品:“天籁”薄胎瓷器,“大天地”紫檀家具系列,“桥”系列竹丝扣瓷茶具,以及雕塑羊绒毡系列服装。在展示空间一楼,蒋琼耳还特地营造了另一间纯由茶砖砌成的茶室,还有布满了中国传统竹编蒲团的品香室,聘请的传统艺人还在现场展示羊绒毡擀制、竹丝编织等手工艺。“文化最强大的地方不在于推介,而是体验,直接让这些国外的朋友消费者进店,他们的接受度有限,但如果他们到这里来,品茶,闻香,看一看这些手工艺制作的过程,体验一种截然不同的、慢的生活状态,他们可能就会对我们的理念有一个直观的了解。”作为一间定位为顶级手工艺支撑的“中国高端生活品牌”,“上下”的产品设计开发周期异乎寻常地漫长,蒋琼耳告诉我们,“上下”家具类产品的研发至少需要两年时间,一些4年前就在研发的工艺至今还处于试验期。

“上下”的每一件产品,似乎都打着“手工”与“浪费时间”两个标签,紫檀家具在制作技艺上有“一凿、二刻、七打磨”之说,打磨就占据了整个制作过程十分之七的时间。传统打磨最讲究的是用一种与芦苇共生的细草——刺茅草。先涂上蜡,再以刺茅草和细纱布反复磨擦,直到擦得亮如锦缎,从1000目开始,让紫檀深藏的木纹一层层展现出来。

“最后我们用到了5000目的水磨,这是什么概念?整个磨的颗粒比我们刷牙的牙膏还要细腻,这样紫檀表面已经看不到条纹了,摸上去的时候比女性的肌肤还要光滑。”蒋琼耳告诉我们,“中国传统手工艺制作还有一点非常有意思,随着时间推移不会老化,它是随着时间有一种沉淀的美,紫檀可以越用越美,这个竹丝扣编的茶具竹丝颜色也会随着你的把玩摩挲越变越深,泡茶砚石的颜色也会慢慢变深,这样一件产品就逐渐变成了你的一部分,时间的一部分。”

蒋琼耳介绍说,“上下”此次推出的传统羊绒毡服装,基本“复活”了已经式微即将失传的草原传统工艺,仅使用最上等的羊绒,将羊绒过秤,按照计划做毡的尺寸和厚度,称取相应量的羊绒。牧民一般先做小尺寸的毡子,然后根据需要再拼成大的。他们将羊绒放在一个钉满密密麻麻细钉的卷轴上,手摇动卷轴,在细钉上逐渐添加羊绒,使羊绒变得蓬松。慢慢地,羊绒的毛絮开始紧贴在一起,脏东西也差不多干净了,慢慢形成松松的一小片毡,看起来像“一片片柔软的云朵”。将小片的像云朵一样的羊绒毡一片片均匀地铺好,形成一张大毡子的尺寸,平面的毡子完成后,铺在桌上,根据衣服的纸样进行立体塑形:先将温水洒在毡子上,然后双手蘸上婴儿皂水,开始在毡子上摁压揉捻,不断与纸样比较,直至衣服渐渐成形。成形后的衣服需要放在立体人台上,再次立体雕塑,让每一个细节都完美合身。最后用白毛巾将水吸掉,在通风处晾干,完成的毡服需要放在热水中烫煮,使之最后定型。

为了寻找设计灵感,扩大品牌所掌握的手工技术,“上下”从建立之初,就通过各地博物馆以及手工艺协会来扩大自己的搜索范围。通常情况下,会和手工工坊达成一种战略合作关系:不仅共同探讨产品的制作与设计方案,还帮助提高工坊的管理。这些传统工坊或由于“技术含量”高,或由于技术濒临失传,规模都不大,从5人到40人左右不等,位置散落在从青海到浙江等各地。蒋琼耳说,平均每10天,“上下”的设计师团队就要拜访一个工坊。

(“桥”系列竹丝扣瓷茶器)

(“桥”系列竹丝扣瓷茶器)

(“天籁”系列薄胎瓷器)

(“天籁”系列薄胎瓷器)

(工人在对竹篾篾片进行“分丝”,以生产出“桥”系列茶器表面包覆的竹丝)

(工人在对竹篾篾片进行“分丝”,以生产出“桥”系列茶器表面包覆的竹丝)

(传统手工羊绒毡系列成衣)

(传统手工羊绒毡系列成衣)

(“大天地”紫檀系列家具)

(“大天地”紫檀系列家具)

“天籁”系列的主创工艺师卢健德师承80年代景德镇“薄胎大王”高梅生,出生于江西临川的高梅生,从小随父学艺。1953年在陶瓷研究所搞器形设计,1959年国庆10周年毛主席赠各国元首礼品用瓷就出自他的设计。卢师傅向我们介绍说,每件“天籁”碗的形状、大小均相差无几,毫厘间的分差,完全需要靠手中的感觉来完成。坯只能拉到2~3毫米,薄如蝉翼的瓷壁需要百余次的手工修坯来完成。薄胎瓷是一件在呼吸之间的作品,一刀下去,在呼吸之间,做到无心的境界,胎壁才能修得流畅,薄得传神。烧成后,才能轻如浮云,稍一落重,薄胎瓷马上碎裂。

“大天地”系列的设计灵感依然来自明式家具,却将原本外圆内方的设计改成外方内圆,使之拥有了更具现代感的线条。“唐代和明代是我最感兴趣的两个朝代,也是中国传统艺术与文化的巅峰期,一个开放大气,一个圆融有序。”蒋琼耳对我们说,每件“大天地”紫檀家具从檀木处理到作品完成,需要花费整整6个月。一把最简单的明式南官帽椅,就有42个组件组成,圆形椅面和方形椅身之间,完全依靠榫卯结合在一起。主创工艺师、南通紫檀木专家顾永琪说,传统上这种“抱肩榫”要达到使家具“千年不倒”的地步才算合格。

与其他系列产品一样,“桥”系列竹丝扣瓷茶具表面上看起来平实无奇,吸引参观者的亮点也许仅限于茶具竹丝包覆层的细致缜密与黄金一般亮眼的色泽。“器物这一块灵感的来源是中国宋代瓷器,我们可以看到这里淡淡蕴含着一些宋代瓷器的气韵在里面。是我们花了一段时间研制的一套茶具,整个器皿上竹编的花纹像一条盘龙一样轻轻盘在瓷器身体上面,在这个竹编上面我们用纯金粉涂的。”蒋琼耳告诉我们,瓷器的胎体来自高温白瓷,这种白瓷必须烧到1380摄氏度以上,这样才能有独特的润泽和韵味。“一般的白瓷烧到1200摄氏度就可以了,当我们再往上走180到200摄氏度的时候成功率非常低,挑战也非常大,在这个高温白瓷上面,用这0.4毫米的竹丝编制外罩,非常复杂。”

这套被称为“竹丝扣瓷”的工艺,是在传统瓷胎竹编的肌理上,做了完全不一样的创新。瓷胎竹编,是以瓷器器皿为胎,用纤细的竹丝,柔软的竹篾,紧扣瓷胎,胎弯竹弯,依胎成形,竹丝和瓷胎浑然一体。传统工艺,都是一根经篾一根纬篾,单根竹丝编织。而负责开发这项工艺的四川竹编手工技师张德明发现,用两根竹丝交叉着行走,可以完全改变最后的编织效果,本来紧扣在瓷胎上的线条,开始流动起来,变得生动,呈现出一种生动活泼的肌理。

张德明告诉我们,与寻常竹编不同,“竹丝扣瓷”用的竹丝选料要非常严格,必须选节长66厘米以上、来自家乡四川眉山慈姥山的两年青壮竹来编织。有句行话叫“经篾薄如绸,纬丝绷如发”,指的就是上好的竹丝。每100斤原竹只能抽丝8两,其价值同银子相当。

慈竹喜阴,喜欢有水沟的地方。取竹,是需带着水气的,等到日头上来,竹子太硬,就会失去宝贵的柔韧劲。在竹子表面水分充足的时候,刮掉青色的胶质层,称为刮青,然后进行分片,分篾,用来竹编的竹篾只取前四层,有的甚至只取第一层,一到四层的光泽度最好,一厘米宽的篾片分出的竹丝根数称为丝数,丝数有2丝至48丝不等。如此细如毫发的竹丝,编织起来极端费事,张德明说,他自己的技艺已臻娴熟,但往往一天下来,也只能完成不到手掌大小的一片。

“‘上下’如果成功,一定是将商业排在第四位。排在前三位的则是文化的传承、社会影响以及历史的传承。”蒋琼耳告诉我们,根据统计数字,爱马仕已经在“上下”品牌上投入了上亿元人民币资金,但依旧没有对其提出盈利要求,目前的全年销售额占爱马仕中国整体的8%至10%。根据她个人的预计,“上下”将会用5到10年时间,逐渐建立核心消费群对这个品牌的认知。 蒋琼耳手工艺“上下” 传统工艺与现代设计间流动艺术