SARS病毒未解之谜

作者:曹玲(文 / 曹玲)

( 2004年3月6日,北京市科兴公司的生物实验室内,科研人员正在加紧生产“非典”灭活疫苗,为即将进行的人体试验做准备 )

( 2004年3月6日,北京市科兴公司的生物实验室内,科研人员正在加紧生产“非典”灭活疫苗,为即将进行的人体试验做准备 )

新出现的病毒

2003年3月初,66岁的郭元吉受命奔赴广东,以鉴定引发SARS的元凶是否是禽流感病毒。他当时的身份是中国疾病预防控制中心(CDC)国家流感中心主任,和他同行的还有CDC流行病学首席科学家曾光和CDC首席病毒学家、中国工程院院士洪涛。2月中旬,洪涛刚刚提出SARS的凶手是衣原体。

“当初北京方面认为病原是衣原体,广东方面认为是禽流感。”郭元吉说,“洪涛说是衣原体的时候,有人有不同的看法。衣原体不会引起特别严重的后果,沙眼就是衣原体引起的。按理说大环内酯类药物可以治疗衣原体,可是实际情况是药物对它无效。人体内正常就含有衣原体,当时的观察实验没有做对照,不能轻易说病人是由衣原体引起的。”

“至于说是禽流感,我们更是觉得没有证据,于是就亲自看看。”去之前,他并没有认识到情况的严重性,“没觉得会变成那么大的事”。

当时广东省疾控中心把从病人体内获取的病原体接种到鸡胚,发现鸡胚很快死亡,于是认为病原体是禽流感病毒H5N1。郭元吉很快发现实验有误。“当时的实验是把鸡胚放在二氧化碳的环境中培养,于是鸡胚就像人一样二氧化碳中毒死亡。”实验室在细胞培养的过程中,为了让细胞正常生长,需要提供一定量的二氧化碳来维持培养基的pH值,实验正是在这个环节出了错误。

( 2003年6月11日,加拿大多伦多综合医院,两名穿着SARS防护服的医护人员从救护车上抬下一名病人 )

( 2003年6月11日,加拿大多伦多综合医院,两名穿着SARS防护服的医护人员从救护车上抬下一名病人 )

随后他又和时任香港大学微生物学系副教授的管轶一起奔赴香港,再次证实鸡胚死亡的原因并非是感染了禽流感病毒,终于排除了凶手是禽流感病毒的说法。

“寻找新疾病的病原体从来就不是一件易事,不能轻易下结论。”郭元吉说。确定一种传染病的病原体必须符合三条基本原则:第一,要从病人中分离培养出病原体;第二,绝大多数病人的血清要能够同分离出来的病原体发生反应;第三,用分离出来的病原体感染动物,动物能够重复出现相似的临床特征。“临床观察和流行病学调查结果结合起来进行分析,才能最终得出正确的结论。”

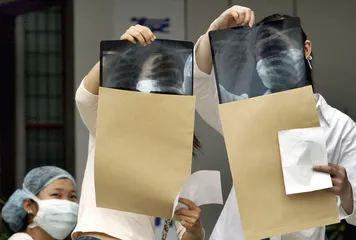

( 2003年5月14日,在杭州市中医院发热门诊就医的两位感冒患者正急迫地察看自己的X光片中有无肺部感染的迹象 )

( 2003年5月14日,在杭州市中医院发热门诊就医的两位感冒患者正急迫地察看自己的X光片中有无肺部感染的迹象 )

然而时间不等人,只有知道病原体才能有效地开展临床治疗,当时最有效的方式莫过于排除法。寻找的过程是曲折的,国内专家陆续排除了细菌、支原体、鹦鹉热衣原体、肺炎衣原体、腺病毒、汉坦病毒、流感病毒、麻疹病毒等多种病原体之后,洪涛发现了衣原体样因子,认为可能是这次“非典”的病原之一。

与此同时,世界各国、各地区的科学家对“非典”病原体的研究进入了各自为政的“战国时代”。2003年2月下旬,香港科学家从“非典”病人中“复制”出了禽流感病毒;3月中旬,香港中文大学宣布病原为副黏液病毒;几个国外研究结构宣布分离出一种新的冠状病毒;3月23日,英国科学家在病人标本中检测到了H3N1流感病毒。一时间众说纷纭,莫衷一是,各路研究者均宣称自己发现的才是此次“非典”爆发的元凶大恶。

2003年3月17日,世界卫生组织专门组织成立了国际间研究“非典”病原学的相关实验室研究网络,9个国家13个实验室的科学家参加,我国也于3月28日加入。至此,研究“非典”的“国际纵队”集结完毕,研究进程大大加快。3月22日香港大学袁国勇首先宣布分离出新型冠状病毒,之后美国等地的科学家也从“非典”患者中分离出新型冠状病毒。

2003年4月16日,世界卫生组织在日内瓦召开了关于“非典”病原学研讨会,各国科学家各抒己见。会议最终宣布,经过全球科学家的共同努力,发现“非典”冠状病毒是引起传染性“非典”的病原体,它是人类冠状病毒的一个新变种。之后,世界各国科学家从病人身上先后分离出冠状病毒。至此,“非典”的病原学之争终于落下了帷幕。

2003年4月13日,加拿大全国疾病控制微生物研究室与不列颠哥伦比亚癌症研究所下属的迈克·史密斯基因组科学中心,经过6个昼夜的分析,首次宣布破译了“非典”的冠状病毒基因序列。研究人员使用的样本取自死于多伦多的“非典”患者的肺部,重量只有百万分之一克。科学家发现,导致“非典”的冠状病毒是与已知的人类或者动物病毒完全不相关的“全新”冠状病毒。

“冠状病毒不容易培养,以往发现的类型引发的症状都不严重,当初也没往这上面想。”郭元吉说。冠状病毒是英国人蒂勒(D.A.J.Tyrrell)于1965年发现的,他当时从普通感冒病人鼻洗液中分离出一株病毒,命名为B814病毒。早年在英国学习的时候,蒂勒是郭元吉的导师。

“就算是非典型肺炎,事实上一般也不具备传染性。”事实上,肺炎这个词对我们来说并不陌生,经常能听到周围一些人得了肺炎。医学上将肺炎定义为由多种病原微生物及物理、化学、过敏等因素引起的肺部炎症,是一种较为常见的疾病,发病人数较多,并且一般没有传染性。其中典型肺炎,也就是我们常说的细菌性肺炎,是最为常见的肺炎,占肺炎的80%还要多。

非典型肺炎是1938年被提出的。当时,有人报道了一组肺炎病人,由于支原体肺炎病原体当时还没有被提出来,科学家们做了大量的细菌学研究,均未能发现病原体,而且疾病的临床表现不够典型,因此被称为“非典型肺炎”。

2003年出现的非典型肺炎,确切地说应该称为“传染性非典型肺炎”,最初人们称其为“不明原因肺炎”或“不明原因急性呼吸道疾病”,后来才改名为“传染性非典型肺炎”,俗称“非典”。世界卫生组织将其命名为“Severe Acute Respiratory Syndrome”(严重畸形呼吸道综合征),简称SARS。

“现在有一个研究分支叫做新发传染病研究。其实很多疾病一直在我们身边,只是过去不知道它们的存在。由于诊断技术的进步,可能会将它们和过去知道的疾病区分开来;或者由于人类的活动能够更多地达到以往无法达到的区域,接触以往不可能接触的环境,因而感染了原来存在于动物或者环境中的传染病。除此之外,引起疾病的微生物也在进化,一些传染病是新发生的,SARS就是其中的一种。这样的传染病,叫做新发现传染病,在过去30年里,发现了约40种,我们对这些传染病的认识还非常不够。”郭元吉说。

SARS病毒从哪里来?

作为一个禽流感专家,郭元吉感慨人类从1957年就开始研究禽流感,到现在还有很多问题没有解决,更不要说SARS了。自非典冠状病毒被确认为2003年“非典”的元凶之后,关于它从何而来、如何传染给人类一度成为科学家们研究的热点。很多科学家追根溯源、穷追猛打,提出了一系列假设,很快大家都把焦点集中到了动物身上。

2003年5月23日,广东省深圳市疾控中心和香港大学在深圳召开新闻发布会,宣布溯源工作取得重要进展,“非典”冠状病毒很可能来自饭桌上的美味——果子狸。香港大学的研究人员在6只果子狸身上发现的3株非典样病毒和从病人身上分离出的非典冠状病毒大体相似,对其中1株非典样病毒进行了基因全序列测定,分析显示:非典样病毒与人类非典病毒有99%以上的同源性。其他分析也显示,两种病毒有一定的相关性。

为了避免小样本调查可能造成的误差,国家诸多科研机构对各省的果子狸进行广泛采样,其中中科院武汉病毒所在湖北果子狸养殖场的多只果子狸的不同组织中发现了类非典冠状病毒,并且在其中一只果子狸身上查到的冠状病毒,和加拿大多伦多非典病人中发现的冠状病毒高度相似。自此,很多科学家也认定果子狸可能是非典冠状病毒的重要动物宿主。

为此,广东省政府在2004年初下达了全面关闭野生动物市场、灭杀果子狸的命令。仅仅两天,就抓获了2000多只果子狸。

就在人们渐渐将果子狸是非典冠状病毒的重要动物宿主,等同于果子狸就是非典冠状病毒的来源时,不同的研究结果又出现了。2004年4月研究人员在广东省防治“非典”和禽流感科技攻关工作会议上报告说,他们又在貂、猫、田鼠和狐狸身上发现了非典病毒。此外还有研究发现,广东省994个野生动物市场销售人员中有105人带有抗非典病毒的抗体,而123个果子狸饲养人员中仅有4人携带非典病毒抗体。“这些都表明果子狸不是非典病毒来源的唯一元凶,人类非典冠状病毒也可能来自其他野生动物。”郭元吉说。

2005年,中科院武汉病毒研究所研究员石正丽和同事及美国、澳大利亚的合作伙伴在《科学》杂志上发表文章称,在菊头蝠属的4个种里发现了SARS病毒抗体和基因,基因序列分析表明,蝙蝠SARS样冠状病毒与人SARS冠状病毒基因组序列同源性达92%。

“虽然不能肯定蝙蝠体内检测到的SARS样冠状病毒是否直接感染并引起人发病,但是这些研究结果表明蝙蝠很可能是人类SARS病毒的自然宿主。”石正丽说。而先前广受怀疑的果子狸不过是将病毒从野外传染到人类身上的中间宿主,该病毒在肉类交易市场上传播给果子狸、浣熊犬和猪獾等野生动物,在这些动物体内大量复制放大后,最后感染给这些宿主或与其紧密接触的人。从此,人们的关注点又集中到蝙蝠身上。

“蝙蝠是自然界天然病毒库,是多种人兽共患病病毒的自然宿主。”石正丽说。近十几年从蝙蝠体内分离和鉴定出的新病毒超过20种,其中包括导致人群严重发病死亡的有亨德拉病毒、尼帕病毒、埃博拉病毒、马尔堡病毒等。但是,受病毒感染后的蝙蝠通常并不表现明显的临床症状。“与病毒的其他易感哺乳动物相比,蝙蝠等自然宿主和病毒共同演化了很多年,具有自然的抵抗力和免疫力。”2005年加蓬弗朗斯维尔国际医学研究中心研究人员埃里克·勒罗伊(Eric Leroy)在《自然》杂志上发表文章称,当蝙蝠人工感染埃博拉病毒后,病毒可以在蝙蝠体内增殖,而蝙蝠本身并不表现出临床症状。

“事实上,疾病跨种传播,并没有那么容易。病毒要想感染某个物种,这个物种必须具有能和病毒结合的特定形状的受体。一般病毒需要经过一些变异,才能适应不同的物种。我们在蝙蝠体内发现的SARS样冠状病毒都无法感染人类,因为它们和人的受体不结合,只有SARS病毒和人的受体才能结合。”

受体是在人体细胞上的一种类似于“码头”的分子,病毒在此处得以进入细胞内部。SARS的受体被称为ACE2,它多存在于人类肺脏深部的肺泡上,一个人必须吸取足够数量的SARS病毒,并到达肺泡的敏感部位才能引起感染。

2008年,北京大学生命科学学院的研究人员发表论文称,蝙蝠的SARS样冠状病毒并不能结合人和果子狸的ACE2分子,而SARS冠状病毒的S蛋白也不能结合蝙蝠的ACE2分子。这说明蝙蝠SARS样冠状病毒如果要直接感染人或者果子狸等动物还必须有一个进化过程。研究人员通过分子进化分析发现,存在于蝙蝠体内的冠状病毒比人或其他动物体内分离的冠状病毒更古老,而关系最近的蝙蝠SARS样冠状病毒和人SARS冠状病毒的分化可能发生在1986年,与SARS出现相隔17年,这也说明两种病毒之间的转化是通过一种未知的中间宿主进行的。至于更多的内容,目前就不得而知了。

为什么一直没有在蝙蝠体内找到和SARS病毒一模一样的病毒呢?石正丽解释道:“我们认为SARS病毒在蝙蝠体内的病毒中不占多数,蝙蝠中有很多病毒,当年感染人的SARS病毒并不是一个主要的种群;我们取样都是随机的,并没有做撒网式的寻找,范围有限。此外,病原体在一个物种中,不同的时间段病毒含量是不同的,可能我们取样的时候没有抓到这种病毒。事实上,有很多因素导致我们没有很容易把病毒找出来。”

在她眼里,“病毒跨物种感染人需要一些变异,所以我们在自然界能找到和SARS病毒相近的病毒,但是肯定不能找到和人类SARS病毒一模一样的病毒”。对于能否找到SARS病毒的源头,石正丽信心满满,“已经接近找到,可能很快就会出结果”。

从蝙蝠到果子狸再到人?这是一个头绪凌乱的故事,中间缺失了诸多环节,自然也有不愿相信这个故事的人。曾光说:“有人说SARS来无影去无踪,是一个巨大的谜。我认为‘来无影’是正常的,没有一个传染病到来的时候,人们能清楚地认识到它是什么时候在哪只动物身上发生了突变,然后又从动物传播到人,只是在传播到人并造成大的影响后我们才知道传染病来了。不管是果子狸还是蝙蝠都是可能性,目前还并没有确切的证据证明SARS病毒到底来自哪里。”

SARS会不会再来?

“不光不知道SARS病毒来自哪里,它哪去了也没人知道。”郭元吉说,“为什么SARS在这么短时间内就消失了?一般的流行性传染病会持续几年时间,然后慢慢消失。因为人群中有诸多敏感宿主,病毒的传播链很多。而现在10年过去了,SARS都不曾现身,即便是出现新的病毒,也和原来的不大一样。”

新出现的病毒引起了不大不小的恐慌。上个月,世界卫生组织全球预警和应对系统再次敦促各成员,必须警惕一种来自中东的新型冠状病毒的传播。从去年9月至目前,人类已经确诊新型冠状病毒感染13例,其中死亡7例。研究人员测定了这种病毒的全部序列,基因组显示它与SARS冠状病毒密切相关。

世卫组织表示,一些媒体用“类SARS”病毒来称呼新型冠状病毒并不准确,如果一定要将两者进行比较,恰当的表述是:这两种病毒同属冠状病毒,但仅限于此。

针对这种新病毒,荷兰、瑞士、德国和丹麦等国的科学家去年12月在美国微生物学会《mBio》杂志发表了相关的研究论文。他们想知道新病毒是否使用与SARS相同的受体?如果受体相同,研究人员在了解该病毒怎样传播和如何阻止它等方面,一开始就能处于一个有利的态势,主要是要保护好医护工作者,也有助于开发药物和疫苗。论文作者之一、德国科学家克里斯钦·特劳森(Christian Drosten)很遗憾地认为:“这种病毒不使用ACE2作为受体。”

报告还称,新型冠状病毒在人类呼吸道上皮细胞中复制得很好,其复制能力在两天内就可达到峰值,而SARS病毒需要4天。文章的另一位作者瑞士科学家沃尔克·蒂尔2月22日接受新华社记者采访时称,由于不知道新型冠状病毒与人类免疫系统怎样相互作用,通过目前的数据并不能得出新型冠状病毒比SARS病毒更危险的结论。

曾光表示,目前应该多观察。“这一新型冠状病毒症状严重,应当密切观察是否有其他的病源发生,但是没有必要太过担心。”

但是仍旧有人焦虑,SARS会否再次到来,扰乱我们的家园?如果来的是新型SARS病毒,人类能否应付?

“SARS会再次流行的可能性不是很大。”郭元吉认为,“一般的传染病都有周期性,在人间一般能看到它陆陆续续的存在,不然病毒传不下去。一般流行病很少沉睡10年,10年不出现病例的情况几乎没有。”

曾光说:“SARS病毒像天花一样被人类消灭了,所以它‘去无踪’,也不会再来。当最后一个SARS病人痊愈或者死亡了,只要没有继续传播,病毒就会全部死亡。这和天花一样,虽然说是种牛痘消灭的,但最后的病人是因为被隔离了,没有办法继续传播,所以被消灭了。”

而石正丽则认为,SARS病毒在自然界肯定依然存在。“疾病的发病有一个传播链的问题,当年SARS传播到人,果子狸是一个很好的间接宿主,现在人们很少食用果子狸,间接宿主没有了,而野生宿主比如蝙蝠和人的接触不多,所以即便自然界有病毒传播,但是因为病毒跨种的能力不强,也很难感染人。所以说即便是SARS在10年内都没有再次发生,但是在自然界很可能是存在的。”

对于后一个问题,科学家都持谨慎的观点,认为新的SARS病毒可能出现,人类要提高警惕,不能放松监测。“如果有新病毒流行,人类的应对一定会快很多。并且小范围的流行是可能的,大规模流行的可能性不是很大。因为国家的疾病预警系统比较健全,如果有小范围流行会立刻实行隔离,不会造成大规模流行,所以不必恐慌。”石正丽说。 非典病原体SARS肺炎症状衣原体禽流感之谜蝙蝠传染病病毒未解果子狸