庄则栋:传奇的终结

作者:丘濂(文 / 丘濂)

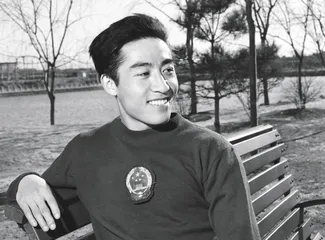

( 庄则栋(摄于1963年) )

( 庄则栋(摄于1963年) )

实习记者 周翔

最后的时光

“去年10月,庄则栋的病情曾有个令人欣慰的好消息,他切剩仅八分之一的肝脏又开始生长了。”庄则栋的好友、国家话剧院一级演员宋戈告诉本刊记者,“但是进入今年2月份,医生说,这块小心翼翼用‘防火墙’围起来的好肝里也发现了肿瘤。我知道,这次大概挺不过去了。癌细胞已经开始全面地转移扩散。肺里、左眼眶和左脑都有肿瘤,并且发现骨转移。”

此时距2008年7月确诊为直肠癌晚期已经有4年时间。“医生说能活多久的都有。但是庄则栋从来都没有为此沮丧过。他说谁明白都没有他明白,他自己的身体他最了解。”宋戈说。庄则栋在北京做了一段时间化疗。因为副作用比较明显,他在一个朋友的介绍下到了上海市第一人民医院,接受“介入靶向微创手术”的治疗。负责安排治疗的王椿医生这样和本刊记者解释:这是一种通过注射药剂堵塞给肿瘤提供营养的血管,来抑制肿瘤生长速度的疗法。每次住院一周左右。痛苦不大,平时的生活质量也比较高。一开始一两个月治疗一次,后来可以每隔两三个月甚至半年再治疗。“但是他自第一次直肠的部分切除手术后,就导致他会频繁去厕所。每次参加活动都是先把卫生间侦查好,想去的时候就必须要去。”宋戈说。

而随便看一下他博客的记录,就知道他平时的社会活动有多么密集。比如2009年5月12日至6月8日之间,就有5天被活动排满,还包括了一个周期的化疗。每次宋戈提醒他还是个病人,庄则栋就说,时间不多了,能做什么就做点什么。这些活动有的是关于人生价值如何实现的演讲,有的是慈善捐款,还有的是乒乓球比赛或者书法展览。就在王椿所在的医院和他女儿就读的大学,庄则栋还去做过两次报告,都是“结合他最辉煌的两段人生经历,一个是世界冠军,一个是乒乓外交来做的讲话,很正能量,也很励志”。

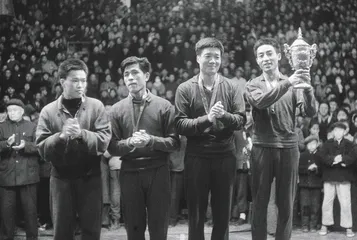

( 1964年4月17日,全国乒乓球锦标赛男子单打比赛发奖仪式。自右至左:冠军庄则栋、亚军周兰荪、季军蒋时祥和吴小明 )

( 1964年4月17日,全国乒乓球锦标赛男子单打比赛发奖仪式。自右至左:冠军庄则栋、亚军周兰荪、季军蒋时祥和吴小明 )

日子在倒计时地过,庄则栋考虑的是还能给世界再留下些什么。他曾经特别在乎这个社会是不是要给他重新下结论和评价他,但最后通过妻子来传达的想法则是,想要一块没有任何功过书写的无字碑。他还在遗嘱里留下了对这个世界的感激:“感谢祖国这片崇高的圣地对我的培养;感谢勤劳善良富有牺牲精神的人民对我的抚育;感激具有聪明才智、独到眼光的各级领导对我的厚爱;感激团结一致、齐心协力、坚强的战斗集体对我真诚的帮助;感激在我生涯中,使欢乐倍增、痛苦减半的亲朋好友,对我无私的支持;感谢北京、上海及全国各地的医务工作者,为延续我的生命、精心治疗所付出的心血。感激与我同甘共苦相依为命的妻子佐佐木敦子对我浓浓的爱及无微不至的关怀。”

庄则栋时代

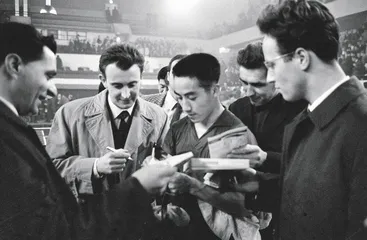

( 1965年5月10日,中国乒乓球队在法国访问比赛期间,法国观众请中国选手庄则栋(左三)签名 )

( 1965年5月10日,中国乒乓球队在法国访问比赛期间,法国观众请中国选手庄则栋(左三)签名 )

庄则栋1940年出生在扬州,5年后随母亲来到北京投奔父亲。他小时候体质虚弱,父亲就送他去武术社练习武术,周末则带他去游泳、爬山。庄则栋后来转向对乒乓球的浓厚兴趣是和当时全国上下大力开展乒乓球运动的背景分不开的。毛泽东主席号召“发展体育运动,增强人民体质”来摘掉曾经扣在中国人头上的“东亚病夫”的帽子。打乒乓球的条件并不苛刻。这项最早源自英国的运动既符合了当时的国情,又切合民族的体质特点,因此迅速风靡起来。“上中学后,我对乒乓球达到了痴迷的程度,经常联合其他班的孩子来抢台子。要保住台子,就要提高水平。”庄则栋曾经回忆说。1955年,15岁的庄则栋想要参加北京市少年宫的业余乒乓球小组,但是错过了当年的报名时间。正在踌躇如何开口的时候,他被其他小朋友们推到了庄正芳教练的面前并介绍说:“这是第22中学的小球王。”

此时,乒乓球虽然在国内成为一项群众性运动,但在国际上,水平属于二流。1953年,中国乒乓球对第一次参加在罗马尼亚举行的第12届世界乒乓球锦标赛,男队被评为一级第十名,女队是二级第三名。面对开始称雄国际乒坛的日本进攻型打法和昔日霸主欧洲人的保守型打法之间,中国乒乓球队开始思索未来技术的发展方向。最后确定的是“独立自主”的方针:横板、直板都发展;以及“百花齐放”的布局:外国有的方法中国要有,外国没有的也要有。于是,不少新鲜的打法涌现出来:姜永宁创新了直板削球;傅其芳等开创了直板左推右攻的先河;王传耀是中远台两面攻的第一人。庄则栋借鉴的是王传耀的两面攻。王传耀身高1.83米,手长腿长,站在离台1.5米到2米的距离打两面攻很轻松。而庄则栋身高1.68米,手脚相应地都短些,于是走上了中近台两面攻的道路。

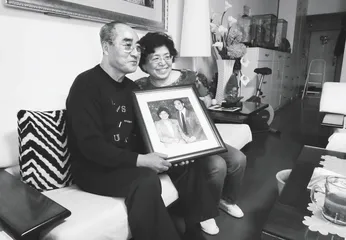

( 2011年5月27日,庄则栋夫妇在家中向记者展示25年前的结婚照 )

( 2011年5月27日,庄则栋夫妇在家中向记者展示25年前的结婚照 )

“当时我们的国家队队员,绝大多数是直板。直板占了98%,横板只占2%,而在这些直板中,绝大部分又都是左推右攻,我管这叫‘半身不遂’。所以,我一开始就学习两面攻,这种方法最有潜力。”在2005年的一次采访中,庄则栋骄傲地讲。说来轻松,但在当时,他从开始摸索这种打法,到最终风格的形成却是一个漫长艰辛的过程。为了提高挥拍、击球和球的运行速度,庄则栋曾经自制了一把铁球拍。而要保证每一次动作的准确性就对着镜子练习挥拍,他一个动作一练就是几百次。更大的煎熬则是心理上的压力:他坚信这种打法是对的,但又没有能力去用理论阐释它们,只好不断练习希望用成绩来证明。

1961年4月,在北京举办的第26届世界乒乓球锦标赛成为中国乒乓球运动史上的一座里程碑。通过“国乒108将”的共同努力,中国队一举夺得男单、女单和男团三项世界冠军,迈出了中国乒乓球50年长盛不衰的第一步。获得男单冠军的正是庄则栋,男团冠军则是庄则栋与队友张燮林、徐寅生、李富荣、王传耀一起拿下来的。张燮林告诉本刊记者:“我们在第26届取得好成绩后,所有的专家、教练都要在一起研究我们的乒乓球的指导思想是什么。最后大家总结出几个字:快、准、狠、变——这就是当时中国乒乓球成功的秘密。以后我们应该朝哪个方向持续发展,要给大家一个宏观的指导。1959年第一个在世乒赛上为中国夺得男子单打世界冠军的荣国团,是左推右攻的选手。他的打法不是很积极,是属于智慧型的,但他变化多,他的‘变’的特点是很突出的。要为‘快、准、狠、变’找一个代表人物,就是庄则栋。这四个特点他占得最多。”

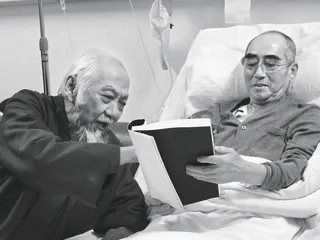

( 2月5日春节前夕,103岁的文怀沙老先生到医院看望庄则栋 )

( 2月5日春节前夕,103岁的文怀沙老先生到医院看望庄则栋 )

2005年,一篇发表在上海媒体上的文章《把冠军让给庄则栋》,一度让庄则栋第26、27、28世乒赛三连冠的纪录蒙上阴影,也成为他后来接受采访绕不开的话题。这篇对上海乒乓球队前教练的采访,爆出了26届世乒赛的一个内幕:比赛开始后,中国男队很争气,进入前四名的全部都是中国选手,庄则栋、徐寅生、李富荣、张燮林。国家体委主任贺龙在新侨饭店的内部会议上对大家讲希望最后能让庄则栋当冠军。这基于两个理由:一是庄则栋在团体赛中立了功,二是庄来自首都北京,在新中国成立之初,这有很好的宣传效果。几位教练分别去做另三位选手的思想工作,但决赛场上还是出现了小小的意外:李富荣和庄则栋对打,第一局李富荣居然以21∶16把庄则栋赢下来了。教练赶紧趁休息空当上前叮嘱。李富荣答道:“让给他就一定要0∶3啊?我1∶3也可以啊!”在后来的第27届和第28届世乒赛上,李富荣又继续让球给了庄则栋,为的是一个复制的圣·勃莱德杯——国际乒联规定,如果哪一个国家能连续三届拿到同一个奖杯,那么就把这个奖杯的复制品永远留在该国。

庄则栋、李富荣、徐寅生和张燮林四人都在不同的场合谈过这个问题。国家利益与国家荣誉是他们反复提及的词语。李富荣说:“现在很多人都记得我让给了世界冠军,让给了庄则栋他们。那还有多少人记得那个让球给我的胡道本?再想想那些默默无闻的陪练与教练?比起他们,我们幸运得多。”在1961年庄则栋第一次获得单打世界冠军时,他上台领奖的第一句话是:“我是代表集体来领奖的。”这个集体不仅是运动员的全体,也是全中国人民。庄则栋后来动情地讲:“我们运动员当时的伙食标准是一个月54块,这在当时就是天价了。我进队的时候是1959年,粮食定量。而我一天几两油,七八两肉。一两一个的馒头,我早上12个,中午21个,晚上15个,我一天的主食是4斤8两。这是我应该吃的吗?说老实话,没有老百姓省下来给我们吃,我能吃那么多吗?我能拿世界冠军吗?有些人还给我寄一两斤粮票,怕我吃不饱,不够吃,他们从自个的牙缝里又挤出来一两斤粮食给我们寄来。”

那么,庄则栋真正的水平呢?张燮林告诉本刊记者,朱镕基当总理的时候,有一次他代表体育界去做报告,朱总理之后把他叫住,问了同样的问题。“我说,庄则栋的水平确实高出我们一筹,他头脑很清楚,球路也清楚,打球的过程中他始终知道球会落在什么地方。我和他打球胜负比例一般是打10盘球,他胜6盘我赢4盘。但是如果现在把他叫来和我对打一盘,谁赢谁输可不一定。任何竞技体育都有较大的偶然性。总理听了觉得很好,评价这是实话。”

如果说,“让球”现象存在于与国外选手对抗的比赛中,另外一个能够查询的记录则是庄则栋在当时国内赛场的情况。他还是全国乒乓球锦标赛男单三连冠,国家队内单打三连冠(其中包括100多场的连胜纪录);在他当打之年(1961至1971年),他获得的冠军头衔数,超过了其他所有队友所获冠军数的总和。

一位网友在悼念庄则栋的文章中写道:“庄则栋是我少年时代的偶像,不仅是我,60年代初也是全国人民的偶像,7亿人心中的英雄。与现在‘追星族’所追的大明星不一样,当时他带给我们的是狂热的爱国激情和民族自豪感。”从这层意义上讲,在那个竞技体育与民族情感结合得无比紧密的年代,乒乓球与其他体育运动并无区别。但是,它又由于深受到党和国家领导人的喜爱,而具有更浓厚的政治意味。

庄则栋一直津津乐道的一件事是,在第26届世乒赛的团体决赛上,当场上出现2∶2、庄则栋准备上场时,正在现场的国务院副总理兼国家体委主任贺龙元帅对庄则栋说:“刚才毛主席来电话说:我的‘小祖宗’呀,你可一定要把这一分争回来!”叶勇烈则向本刊记者回忆,后来由于他有机会采访陈伯达的缘故,给庄则栋提供了一个细节,那也让他为领导人能用乒乓球战术来谈论政治而兴奋不已:“1963年3月30日,苏共中央致函中共中央,对国际共产主义运动系统地提出他们的看法。毛泽东指示,中共中央对苏共中央的来信,要做出公开答复。他说了一句非常微妙的话:‘我要的是张燮林式,不要庄则栋式。’起草任务落到了陈伯达头上。陈伯达反复揣摩毛泽东的那句话,写出了《关于国际共产主义运动总路线的建议》。”在那个年代,能够与“伟大领袖”见上一面,对于中国民众来说是至高的荣耀,而中国乒乓球队的世界冠军们几乎是中南海、人民大会堂的常客。经常出入权力中心,这仿佛预示了庄则栋之后不同寻常的命运。

“乒乓外交”与政治漩涡

由于“文革”的影响,中国乒乓球队在中断了两届世乒赛后,于1971年3月30日踏上了前往日本名古屋参加第31届世乒赛的征程。

从宾馆到比赛馆的行程是15分钟,庄则栋用最后5分钟走到误乘了中国运动员大巴的美国运动员科恩面前,交给了他从旅行袋翻出的纪念品——一幅1米多长的绣有黄山风景的杭州织锦。之前的10分钟他在思考什么?庄则栋在日后的采访中,整理了他当时头脑中翻腾的不少思绪:这其中有从小就接受的打倒美帝国主义的教育;有毛主席的指示——1970年10月1日,毛主席在天安门城楼接见斯诺时讲,要寄希望于美国人民;有周总理在代表团出发之前定下的“友谊第一,比赛第二”的方针。还有队里对他这样的主力队员不小心触犯纪律的容忍度。“这些想法都在那一刻出现在你脑海里吗?”一位记者曾经这样问,她更相信这些想法是在这件事情被提升到一定的政治高度后,庄则栋才去认真思索的,之前不过是他的一种直觉。

这就是“小球推动大球”的中美“乒乓外交”之始。当时中苏交恶,中美关系正在寻找一个“解冻”的契机。几天后,外交部收到了美国乒乓球队希望应邀访华的报告。依惯例,外交部做了否定的答复,周恩来、毛泽东也先后批示,同意了外交部的意见。根据毛泽东身边工作人员的回忆,在批复了这个报告的当晚,毛主席在《大参考》上无意中看到了庄则栋与科恩交往的消息,正是这则新闻促使他下决心收回成命,同意邀请美国队访华。“后来,听毛主席身边的工作人员说,毛主席夸道:‘这个庄则栋不仅球打得好,还会办外交,此人有点政治头脑!’没有这句话,不会让我当官的,我也不会当官的。”庄则栋后来说。无意中成为外交战略中的一枚棋子,庄则栋当时却由此坚信自己的确具有政治才能。

1972年,庄则栋作为团长率乒乓球代表团访美。“政治这东西它对人而言确实也是很有吸引力的。像我们到美国去时受的那种接待,可能不亚于副总理的级别。”庄则栋回忆说。回国后,他成为国家青年队的领队兼总教练,同时兼任国家体委党组副书记,此时,他已不自觉地跨入政坛,完全受制于“四人帮”的控制。之后,他批斗王猛、大批更换干部、搞体育革命等等,陆续犯下了一系列错误。昔日并肩作战的队友所持立场不同,开始日益疏远。张燮林对本刊记者说,当庄则栋在1974年一跃成为属正部级国家体委主任后,两家就断了一段时间的来往。“我的孩子和他大儿子同岁。以前经常带着互相串门。还记得他家包的水饺里包着块儿薄脆,我们南方人吃着特别新鲜。”

《乒乓启示录——庄则栋在“文革”中》的作者萧关鸿向本刊记者回忆,上世纪80年代,大家都很关心社会问题,尤其是对“文革”的反思。“我希望找个合适的对象,来写一部报告文学。他得是特殊人物,这样读者就能通过他看清历史;又得是个普通人,能从他的身上找到自己的影子。1981夏末的一天,我到老同学、当时的《体育报》记者黄伟康家做客,我们一拍即合决定去找庄则栋。”在后来的日子里,庄则栋尽管接受过无数次采访,但都是集中在他引以为豪的“三连冠”与“乒乓外交”上,“文革”只是一带而过。凤凰卫视的陈鲁豫在“鲁豫有约”中就曾感叹道:“他虽刻意回避什么,但也绝对不主动地讲什么,甚至能够让人近距离地、很真地感到他对提问人有那么一丝隐隐的怨恨。关于‘文革’的谈话进行得很艰难,气氛也一直不太愉快。结束的时候,所有人都松了一口气。”

但在当时,还不是这样。结束了4年的隔离审查后,庄则栋从1980至1983年在山西省乒乓球队做教练,等候结论。书的另一位作者黄伟康告诉本刊记者,1982年11月,他到太原出差,先和庄则栋有了建立信任的第一次面谈。“一共聊了三个晚上,第二天我们进入谈‘文革’了。那时经常停电,我们就点着蜡烛,他把宿舍里唯一的木椅让给了我,自己坐在木板床上,说得很坦率。”黄伟康说:“他当时能跟我畅谈也许还有一个重要原因,因为我是体委的人,又是记者,不仅对他的问题相当了解,也很关注他。那时候他的政治问题组织上还没有下结论,他很可能还是希望人们对他有个比较客观的认识和评价,也能有个机会让大家了解一下他目前的处境和愿望。他的愿望还是希望政治上给他从宽处理,保留党籍。我回京以后就写了一个情况反映,上报有关领导。但由于庄则栋在‘文革’中所犯错误严重,1983年7月,组织上决定,给予开除党籍处分,按人民内部矛盾处理。”

萧关鸿与黄伟康也采访了庄则栋的前妻鲍蕙荞。他们曾经是让人艳羡的情侣:1959年,在维也纳第七届世界青年联欢节上,鲍蕙荞认识了庄则栋。1961年鲍蕙荞在埃涅斯库国际钢琴比赛中获奖,庄则栋刚好第一次获得世界乒乓球男子团体和单打的冠军,一下子成为民族英雄和很多女孩子的偶像。1962年春节,在北京市委举行的春节联欢会上,庄则栋与鲍蕙荞再次邂逅,正式确定恋爱。然而1983年初到1985年夏期间的采访,展现在萧关鸿与黄伟康眼前的却是完全破裂的夫妻关系。“在东单三条鲍蕙荞家的四合院里,我们两人加起来和他们谈了有20多次,但没有一次是夫妻一起出现在我们面前来接受采访,这就很说明问题了。他们没有在讲述里攻击对方,但很多次说同一件事情的时候,角度和说法会有不同。”

在和鲍蕙荞交谈的过程中,萧关鸿发现了在这场政治运动中两人几乎戏剧性地转变轨迹。他在采访手记中写道:“文革”初期,庄则栋是个顽固的“保皇派”,他起来“造反”的第一张大字报,还是鲍蕙荞代他起草,逼他签名的。鲍蕙荞像所有虔诚的青年人一样,相信“造反”是神圣的号召。但是,她没有想到,这却是庄则栋迈向深渊的第一步。而当他一步一步走下去的时候,鲍蕙荞却再也无力阻止了。相反的,鲍蕙荞身处在江青亲自“培植”的“样板团”,却是一步一步地认清了江青的真面目,最后在1976年清明节走上了天安门广场,加入了反“四人帮”的洪流。他们两个人在这10年里,从不同的出发点都走到了自己的反面。这两条轨迹正是那个时代最典型的缩影。

“我们在采访庄则栋的时候是抱着去理解他的态度,写起书来则是要剖析他。看我们的书稿全文时越到后面他越有些激动,觉得书中写的他对待总理的事情上一些细节和心理活动是不对的。我们就再去和鲍蕙荞核实,他也逐渐默认了一些东西。”萧关鸿说。他感到,庄则栋当时的认识存在一定的局限。“‘文革’的后期,一些人和事就已经很清晰了,如果没有利益的许诺以及自我膨胀,他不会在错误的路上一直走下去。”黄伟康说,最后他认可了书稿全文,也说明他对自己的错误有所认识。

1985年,鲍蕙荞和庄则栋平静分手。即使最艰难的时候已经过去了,两人还是避免不了这样的结局。“没有经历过去那个年代的人,不会懂得政治环境对人的影响。我在最困难的时候没有离开他,是因为我的性格不允许自己那样做,不是出于爱情,只是一种道义上的责任。”鲍蕙荞这样说,“关于我的婚姻,我曾经在接受一家日本电视台采访时,做过一个比喻:我的家庭是一只小木船,在旋涡里头旋旋旋,最终虽然又旋出了水面,但船上的一切东西都和以前不一样了,不可能再回到原来的位置。”

繁华落下归平淡

1983年,庄则栋回到北京,1984年8月又重新分配到少年宫做了一名普通的乒乓球教练。他的人生仿佛画了一个圆,40年前从这里起步走上了世界冠军的道路,40年后又回到了这里。萧关鸿向本刊记者回忆庄则栋刚到少年宫时他去看他的情景:“看到孩子们围着他问这问那,我以为他很忙。但是他告诉我,少年宫的事情他花一个小指头的力气就可以应付了。他现在根本就是有力气没地方用。他对我说,很多外国人找他,他想为中外文化交流做些事情。”

刚回来的那段时间,少年宫所有与政治和荣誉相关的活动,单位都会自动跳过他。外国友人来参观少年宫,都会让庄则栋回避。有一次,基辛格访华时问起了庄则栋的近况,得到的答案是“庄则栋出差了”。而随着时间的推移,庄则栋在“文革”中的角色逐渐被遗忘,他作为中美接近功臣的身份,则被人们记起。2005年6月,庄则栋注册成立了庄则栋国际文化发展有限公司,专门从事文化交流活动。“庄则栋说话的时候,表情很生动,两道剑眉挺立起来,眼睛里闪着光。他的声音浑厚悦耳,北京味很地道。他说话速度很快,讲起来滔滔不绝,言谈中喜欢引用古话成语格言,使他的话语带了点思辨色彩。而且,他非常注意分寸,讲究用词的轻重,谈话中时时停顿片刻,是为了斟酌用词。因此,他搞政治不在行,却是促进民间友好往来的高手。”萧关鸿说。

1985年,佐佐木敦子出现在少年宫的门口,提着一只又大又甜的哈密瓜。她小时候在中国长大,崇拜庄则栋。那段时间她在北京工作,是日本公司驻京的业务员。得知昔日的球星刚刚经历婚姻的失败,事业也不顺利,便特地来看望,那对苦闷中的庄则栋是个巨大的慰藉。由于个人政治原因,庄则栋不能和外籍女子结婚,最后只能向上级申请,最终由邓小平特别批准。敦子是个典型的日本太太,当初为了结婚,特地去上了家政学校。平时在日本公司上班,周末则在家里操持家务。宋戈告诉本刊记者,庄则栋和他讲,有次敦子下班进门看到庄则栋在拖地,马上开始责骂自己的失职。“那时候我才晓得敦子对庄则栋照顾得如此无微不至。”

庄则栋是叶永烈眼里少见的文化素养很高的运动员。叶永烈最先认识的是庄则栋同父异母的姐姐庄则君,之后庄家的传奇故事才慢慢被揭开。庄则栋的父亲庄惕深早年在上海犹太商人哈同创办的学校里教书,某天上班途中,庄惕深捡了一张马票,居然中了奖。一向迷信的哈同闻听此事,认为他必是福之人,将来生的孩子可能成为状元,就将养女罗馥贞许配给了庄惕深,还在北京为庄惕深夫妇购置了一套前清某王府旧宅作为嫁妆,大大小小共计330间,人称“北京哈同花园”。为了繁盛庄家香火,庄惕深在扬州又娶了雷仲如,雷仲如为庄惕深生下一男一女。那名男孩,就是日后叱咤风云的乒坛名将庄则栋。“也许父亲是中文老师的缘故,庄则栋从小就读过很多名著,无论说话还是写文章,都会经常引用典故。第一次和庄则栋通信更是惊讶。他的信笺都是专门印的,竖条的信纸。像我的姓‘叶’字,他都是用繁体,因为练过书法的人都知道简体的‘叶’结构很难看。后来我才了解他从80年代就开始练字了。”即使庄则栋患了癌症,在手变抖之前,也每天坚持练字5个小时,去模仿范曾的书法。“繁华落下归平淡,烂漫顽童变老夫。莫道盛年成往事,擒龙伏虎意如初。”这首“不成样子”的诗就是去年7月挥毫写成的,庄则栋称那是他当时心情的写照。

黄伟康说,1984年11月,庄则栋给原国家体委主任李梦华写了一封长信,想就“文革”中他“对不起的同志们再次致歉”。“后来我在天坛饭店见到徐寅生时,就把庄的这一意思跟他说了一遍,徐寅生当即说没有问题。北京奥运会前,庄则栋和李富荣、徐寅生、张燮林一起合影了,还是按照当年26届世乒赛男单领奖的原位置合影。当年庄高举着奖杯,和他们三人站在高高的奖台上。尽管是位置相同,但40多年光阴过去,青春洋溢的小伙子,现在也都见满脸皱纹了。但是,他们那个气场还在,大家肩并肩地兄弟般紧紧站在一起。庄则栋终于圆了他的多年的一个心愿——“相逢一笑泯恩仇。”

(感谢实习记者刘敏所做的录音整理) 终结庄则栋乒乓球外交传奇乒乓球