物质的又一种形态

作者:苗千(文 / 苗千)

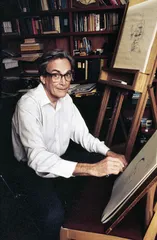

( 物理学家理查德·费曼 )

( 物理学家理查德·费曼 )

2012年科学界最大的明星是那个坐落在瑞士和法国边境的庞然大物,人类历史上最大的机器——大型重子对撞机(LHC)。这个由欧洲核子中心(CERN)建造的周长27公里的圆形机器,通过进行粒子对撞实验,在2012年7月发现了粒子物理学家们寻找多年的希格斯玻色子。这个吸引了“世界上一半粒子物理学家”的明星,在完成了这个举世瞩目的成就之后,将会韬光养晦,进行一段长达两年的升级工程,按照计划,在2014年重新启动时,大型重子对撞机可以达到的最高能量将是目前的10倍以上。

即使如此,这个超级明星也不会就悄然淡出人们的视野。在2012年末,大型重子对撞机内进行的最后几次粒子对撞实验中,科学家们发现了一种新的物质形态——“色玻璃凝聚态”存在的证据,这将会成为粒子物理学家们在未来一段时间内的热门话题。

不同于常见的固态、液态和气态,或是等离子态,波色-爱因斯坦凝聚态,类似于在粒子对撞时出现的“夸克-胶子等离子态”,“色玻璃凝聚态”也是物质在极端条件下形成的一种特殊形态。曾经有理论物理学家预言过这种物质形态的存在,但是在理论上这种状态只有在粒子处于极高的能量状态下才会出现,因此一直缺少足够的实验证据来证明这种预言。

物理学家理查德·费曼(Richard Feynman)曾说:如果人类遭到了灭顶之灾,只能够留给地球上下一个文明一句话,那么这句话应该是:“一切物质都是由原子构成的——原子是一些永远都不会停止运动的微小颗粒,当它们被分开一定距离时会相互吸引,当它们被挤压在一起时又会相互排斥。”费曼这句话中包含了非常多的信息,原子是构成物质最基本的单元,物质的性质是由原子决定的。

在宏观领域,物质的性质由原子决定,但是在当我们进一步研究原子的结构,向更加微观的领域探索时,就会发现一个光怪陆离的世界,在这个世界里,引力作用和电磁相互作用不再重要,“夸克”和“胶子”才是构成(可见)物质最基本的元素,而起主宰粒子间作用的,是强相互作用。

( 物理学家拉杜·维努戈帕兰 )

( 物理学家拉杜·维努戈帕兰 )

在100多年以前,当人们试图探索原子的结构,发现了原子是由原子核和围绕原子核运动的电子构成,随之逐渐衍生出了量子电动力学,量子电动力学主要描述电子之间的相互作用,而电子之间的相互作用是通过光子来传递。随着人们对物质结构更深入的了解,发现原子核内部是由质子和中子构成,而质子和中子则是由不同“色”的夸克构成。由于强相互作用,夸克被束缚在原子核内部,强相互作用是由“胶子”进行传递。研究原子核内部夸克和胶子之间的相互作用,衍生出了量子色动力学(QCD)。

因为“色禁闭”作用,在自然界中不存在自由的夸克和胶子,粒子物理学家们想要研究这些构成物质的基本粒子的性质,就必须通过具有极高能量,以接近光速运动的原子核相互碰撞,通过分析在碰撞中融化的质子和中子来研究这些最基本的粒子,这也正是建造各种粒子加速器的主要目的。

大型重子对撞机在之前进行的铅原子核碰撞实验中,发现了一种新的物质形态——夸克-胶子等离子体(Quark-Gluon Plasma)。粒子物理学家们认为,在宇宙大爆炸之后,宇宙诞生的初期,整个宇宙就是处于这种类似于液体的形态,而一切物质都是从这种形式中产生出来。为了深入研究夸克-胶子等离子态,科学家们决定在大型重子对撞机进行升级改造之前进行另外一种碰撞:用质子与铅原子核碰撞。

铅原子核包含有82个质子,当两个铅原子核以接近光速相互碰撞,就会产生出大量的基本粒子,如同两个苹果在相撞之后变得粉碎。但是,如果用单个的质子和铅原子核相撞情况则会不同,大型重子对撞机的CMS实验重离子组官员朱丽亚·维尔科夫斯卡(Julia Velkovska)形容说,单个的质子和铅离子碰撞,“就像是一颗子弹穿透一个苹果”,研究单个质子与铅原子核的对撞,可以使科学家们更容易分析对撞产生的不同碎片,理解基本粒子之间的相互作用方式,质子如何与中子结合在一起共同组成铅原子核,也就可以更深入地理解夸克-胶子等离子体,进而理解物质是如何从早期的宇宙形态中产生出来。

在大型重子对撞机进行的质子-铅原子核对撞实验中,粒子物理学家们却意外地观察到了另外一种新奇的物质形态——色玻璃凝聚态。研究这种新型的物质形态,或许可以帮助物理学家们理解可见物质的产生和基本结构。

研究夸克与胶子之间的相互作用,有些类似于研究电子与光子之间的相互作用,但是其中最重要的区别在于,光子用来传递电磁相互作用,但是在光子之间并不发生相互作用,而胶子除了可以传递强相互作用,胶子之间也会发生相互作用,这就给粒子物理学家们带来了很大的困扰。要想深入理解胶子-夸克之间相互作用的关系,只能分析大量的粒子对撞实验,建立粒子相互作用的模型。

美国布鲁克海文国家实验室(Brook-haven National Laboratory)的理论物理学家拉杜·维努戈帕兰(Raju Venugo-palan)早在大型重子对撞机发现色玻璃凝聚态存在的证据之前,就首先预言了这种在极端特殊情况下的物质形态。他认为,当原子核被加速到高能量时,其内部胶子的数量也会急剧上升。根据理论物理学家提出的粒子模型预测,当原子核的速度接近光速时,其内部的胶子数量就会达到“饱和”状态,根据相对论“钟慢尺缩”的效应,对于即将和它对撞的粒子来说,处于饱和状态的胶子如同构成了一个“胶子墙”,这种类似于玻璃的特殊物质状态就是色玻璃凝聚态。

色玻璃凝聚态存在的最早的实验证据同样来自于美国布鲁克海文国家实验室。在2000年,布鲁克海文国家实验室的粒子物理学家们通过相对论重离子对撞机进行金原子核的对撞实验,在分析实验结果时科学家们就发现了这种物质形态存在的痕迹;随后,在大型重子对撞机进行的粒子对撞实验中也得到了相似的结果:两个速度接近光速的质子相撞后,粒子物理学家们观测到了100多个基本粒子从这次对撞中产生了出来。在之后的质子与铅原子核的对撞实验中同样发现了色玻璃凝聚态存在的证据。这些粒子在进行撞击时的运行速度极快,因此粒子中胶子的“浓度”也都达到了“饱和”状态,粒子物理学家们认为,一些粒子对撞实验的结果与夸克-胶子等离子体无关,因为无论是质子与质子的对撞还是质子与铅原子核的对撞并不能产生夸克-胶子等离子体,那么,只能是色玻璃凝聚体起到了类似的作用,使对撞实验之后产生的一部分粒子相互纠缠,向着互相关联的方向发散。但是,在质子对撞之后出现的基本粒子,究竟是如何产生出来的?质子中高“浓度”的胶子究竟是如何产生出物质,维努戈帕兰认为这还需要积累大量的实验数据进行分析才可能弄清。

大型重子对撞机进行质子与铅原子核的对撞实验本来是一次“对比实验”,目的是检测出这种对撞出现的实验结果,以便于下一次在进行铅原子核与铅原子核对撞实验时,科学家们可以从复杂的实验结果中分离出真正重要的数据。因为大型重子对撞机进行粒子对撞的能量是布鲁克海文国家实验室相对论重离子对撞机最高能量的25倍,可以在实验中观测到更大的胶子“冲击波”,更多的粒子通过对撞产生出来,也就无心插柳地又一次观测到了色玻璃凝聚态存在的证据。

维努戈帕兰认为,要想进一步研究色玻璃凝聚态,需要一个电子-离子对撞机进行电子和原子核的对撞实验,进一步分析胶子场的结构。无论如何,人类对于物质本源的研究已经远远超出了人类的想象力,而对于色玻璃凝聚态的关注和研究,才刚刚开始。 科学科普原子核粒子对撞机物质粒子物理学形态凝聚态理论物理夸克一种