郑哲敏:力学大家的家国情怀

作者:付晓英(文 / 付晓英)

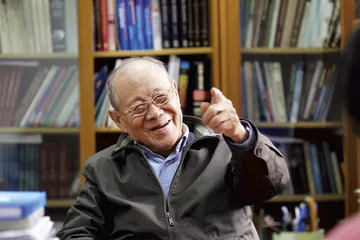

( 郑哲敏 )

( 郑哲敏 )

青年时代

出生于1924年的郑哲敏几乎经历了中国从动荡到和平的整个年代。

郑哲敏告诉本刊记者,他的父亲郑章斐白手起家,成为一家著名钟表品牌的合伙人,家境优渥,但是从商的父亲认为商人地位低下,并不希望子女经商,他8岁的时候,父亲就教导他:“经商让人看不起,以后不要走做生意这条路,要好好读书。”

然而在兵荒马乱的时代大背景下,加上少年时代心脏不好,郑哲敏的求学经历因为战乱或疾病多次中断。1937年,他读初二,日本侵华战争全面爆发后,他和家人回到浙江老家,1938年以后,父亲郑章斐把他和哥哥接到四川成都的一所中学继续求学,由于身体不佳,郑哲敏再次休学半年。但是郑章斐对子女教育非常重视,在成都休学的半年,郑章斐请来了家庭教师辅导他,郑哲敏向本刊记者回忆,从那时候始,他每天早晨的第一件事就是学英语,还自学数学、物理等课程,读高中的时候,所有科目还自备一本英语教材,到高中毕业的时候,他的外语能力基本过关。

回忆起父亲时,郑哲敏说“父亲对我比较用心”。他休学期间,郑章斐带他游历很多城市,开阔视野,要求他看曾国藩家书,学习做人做事的道理。但对于未来,父亲并没有给他设定一个清晰的方向,倒是郑哲敏逐渐有了自己的想法。1928年“五三惨案”发生时,郑哲敏年仅4岁,但是那年发生的一件事让这位当今80多岁的老人仍然记忆犹新:“‘五三惨案’的时候,我在济南,我上街一看,好多好多子弹壳。小孩嘛,有兴趣就去捡,旁边有个日本哨兵,拿个步枪,上边上了刺刀,就来撵我。上大学填志愿我填了两个,一个是当飞行员打日本人,一个是当工程师工业救国。”郑哲敏告诉本刊记者。

( 1984年,郑哲敏(左一)在北京石景山电厂爆破拆除施工现场 )

( 1984年,郑哲敏(左一)在北京石景山电厂爆破拆除施工现场 )

1943年,郑哲敏高中毕业,去重庆参加了西南联大的入学考试,取得了理工科很好的名次,同时也被中央大学录取,他毫不犹豫地选择了西南联大。“因为我哥哥已经在西南联大上过一年学了,他学习比我好,是我从小的榜样。”不仅如此,他与哥哥郑维敏选择了同样的院系和专业——电机工程专业,学习一年后,郑维敏认为兄弟俩不应该学同一个专业,应该在不同领域发展,于是,郑哲敏转入机械工程专业。1946年,抗日战争胜利,郑哲敏已经念到大学四年级,他随西南联大工学院迁到北京,继续在清华大学学习,也就是在这一年,他遇到了学术上的启蒙老师钱伟长,间接促使他确定了研究力学的道路。

郑哲敏在西南联大求学的三年,钱伟长在美国加州理工学院航空系及喷气推进研究所担任研究工程师,随冯·卡门进行航空和火箭方面的研究。1946年,钱伟长回国,到清华大学任教,开设了力学课程,郑哲敏就是第一班的学生。“钱先生当时刚从美国回来,在机械系开了一门课,针对四年级的学生,叫近代力学。包括弹性力学、流体力学和其他一些现代力学的知识。钱先生讲课非常吸引我们,在课堂上也给我们介绍他在美国的工作,讲火箭原理等等。毕业那年我就跟着他做了专题研究,研究的问题是基于他在美国做过并且在期刊上发表的一篇关于薄壳柱体约束扭转的文章。”受钱伟长影响,郑哲敏的研究方向转为力学,毕业后,他留在清华大学,给钱伟长的“工程力学”课程做了一年助教,在这期间,他见到了回国探亲的钱学森,并且自学了微积分等课程,加强了物理等基础学科的学习,为日后的科研奠定了基础。

( 1955年10月12日,钱学森从美国归国抵达上海后和老同学见面。左起:罗宗洛,殷宏章,钱学森 )

( 1955年10月12日,钱学森从美国归国抵达上海后和老同学见面。左起:罗宗洛,殷宏章,钱学森 )

1948年夏天,郑哲敏在清华大学校园里看到国际扶轮社的海报,提供一年的奖学金,资助优秀人才出国留学。经过清华大学、北京市、华北地区和全国四级选拔以及梅贻琦、钱伟长等人的推荐,他成为唯一的扶轮社奖学金获得者,去往美国加州理工学院留学。在这所世界最负盛名的理工学院里,用一年时间取得硕士学位后,他随钱学森攻读博士学位,做热应力方面的研究,并受到钱学森所代表的近代应用力学学派影响,着眼重大的实际问题,创新理论,而这也成为他此后一直坚持的研究方向。

1952年,郑哲敏取得博士学位,准备回国,遭到美国政府多方阻挠。1954年,日内瓦会议后,美国移民局取消了对一批留学生不得离境的限制。郑哲敏就在当年9月从纽约乘船离开美国,途经欧洲,辗转近5个月,从深圳入境回国。在“回国留学生工作分配登记表”中,郑哲敏写下了这样一段话:“回国本是一贯的主张。我们之所以获得教育,直接或间接的是由于全国人民的劳动,因此回国服务是不可推辞的责任。同时一个人如果不是在为群众的利益工作,那么生活便失去了意义。”

而临行前,钱学森也叮嘱郑哲敏,回国不一定能做高科技的研究,“回国后,国家需要你干什么,你就干什么。不一定是尖端的,哪怕是测量管道水的流动也可以做”。这也成了郑哲敏日后研究的主线,他的科研项目始终与国家需求紧密相连。

科研人生

回国初期,中科院并没有力学研究所,郑哲敏到中科院数学所下面的力学研究室工作。几个月后,钱学森也冲破阻力回国,于1956年创建了力学研究所。力学所创建之初,钱学森就提出“每个组的研究方向要围绕国家的重大问题”,而如同研究从未涉及的爆炸力学一样,根据不同时期国家发展的不同需求,郑哲敏也一直在调整着自己的研究方向。

上世纪60年代初,受国家航天部门委托,郑哲敏开始研究爆炸成型问题,钱学森预见到这一门新学科正在诞生,将其命名为爆炸力学,并在中国科技大学力学系里开设工程爆破专业,1962年改名为爆炸力学专业,由郑哲敏负责为这个专业设计课程、聘请专业课教员、安排毕业论文工作等。而当时,世界都没有“爆炸力学”这样的一个称谓,郑哲敏本人甚至连雷管都没见过。1960年秋天,在力学所的篮球场上,郑哲敏带着研究人员进行了一个小的爆炸成型试验,把一块马口铁炸成了一个小碗的形状,这让钱学森非常激动,认为这会在将来的机械工业中产生重大的变革。“钱所长一直对爆破感兴趣,他认为爆破过程是很突然的过程,有很多力学现象值得研究,同时爆破当时在采矿、修路、开山中很有用。”郑哲敏告诉本刊记者,“我们因此注意这方面的研究,我们所里成立了小组叫爆破理论。后来他负责航天的事情,那上面有一些零件的制造,当时没有大水压机,很多零件不好成型,爆炸是一种办法。”但是,力学研究并不直接生产零件,而是研究一种原理,而这种方法和原理是“拿给别人马上就能用的”。

从1960到1962年,郑哲敏阐明了爆炸成型的主要规律,最终带领科研人员成功研究出“爆炸成型模型律与成型机制”,并在该理论的基础上研制了高精度的导弹零部件,不仅为中国导弹发射做出重要贡献,相关理论技术也广泛应用于国防和民用领域。

1964年,中国开始地下核试验的研究,郑哲敏接受和完成了有关任务,而为了计算核爆炸的威力,他和解伯民提出一种新的力学模型——流体弹塑性体模型,为中国首次地下核试验做出了重要贡献。这一模型后来也被广泛应用于地下核爆炸、坦克与反坦克武器、空间反导以及钻地核爆弹等重要军事领域,郑哲敏还因此获得了1982年的国家自然科学奖二等奖。1971年,从干校回到中科院力学所的郑哲敏继续从事爆炸力学方面的研究,为改变我国常规武器落后的状况,郑哲敏开始研究穿破甲规律,通过准确计算,让武器在规定距离内打透相应厚度的装甲,先后解决了穿甲和破甲相似率,破甲机理、穿甲简化理论和射流稳定性等一系列问题。而从70年代起,爆炸力学的规模才逐步扩大起来。

这之后,郑哲敏的每项研究依然具有鲜明的时代背景。

从80年代开始,瓦斯事故在煤矿中频繁发生,郑哲敏便开展粉尘燃烧和爆炸等方面的研究,1982年,他发表了《从数量级和量纲分析看煤与瓦斯突出的机理》,对中国历年发生的大型瓦斯突出事故从力学角度做了分析,并进行了一系列研究和实验,定性揭示了突出的主要过程和特征,为一个重要的实用突出判据提供了理论说明。

改革开放初期,中国很多沿海城市进行港口建设,郑哲敏也做出了巨大贡献。中科院力学所研究员李世海从1984年开始跟随郑哲敏读博士,研究浅水爆炸,回忆起当年,他告诉本刊记者:“从大连到湛江沿海海底有淤泥层,传统的方法用挖泥船,把泥挖出来,填回石头,造价高、工期慢,质量难以保证。用爆炸的方法处理海底淤泥,是一种新技术。但是,爆破专家开始提出的方案是抛掷方案,就是用爆炸法把淤泥从海底抛出去,然后再回填石头。现场试验发现,该方案不可行。我们请郑先生到连云港指导,听取报告后他指出,在爆炸荷载作用下,淤泥具有流体特征,若想把淤泥抛出去,还要把淤泥上面的水也要一起抛出去,这就要在水里布药,代价太大,不合理。在他指导下,爆破专家们改变了研究的方向,形成了切实可行的爆炸填石排淤技术。至此,作为工程的核心问题基本上解决了,以后的工作就是工艺技术的改进和工程现场施工问题。这是工程科学第一层次的问题。但是,郑先生认为研究工作还没有结束,还需要进行深入的规律性研究,要研究第二层次的问题,这就需要研究爆炸填石排淤问题的规律性。郑先生安排了至少两个博士研究生开展工作,一方面研究浅水中爆炸荷载的规律性;另一方面研究爆炸后散体与淤泥相互作用的运动规律。”而20多年之后,经过工程专家的长期实践,浅水爆炸处理淤泥的厚度已经是早期的两三倍,达到了30米。

此外,郑哲敏始终认为,力学基础研究应该成为力学研究所的一个主攻方向,经过多年筹划,1988年6月,力学所正式成立了“非线性连续介质开放研究实验室”,研究探索连续系统动力学中的非线性效应,尤其是固体材料的非线性力学性质、湍流与稳定性、非线性波理论、分离与漩涡,以及环境与灾害力学中的若干基础问题等具有重大应用前景的课题。

近年来,郑哲敏又开始对可燃冰的开采进行研究。中科院院士白以龙评价郑哲敏时说:“他给自己提出的目标是很高远的,他说我要为国家下一步的战略发展来考虑,就是说从工程里面提出前瞻性的科学问题,找到里面的基本规律,然后再推动一系列的新的工程运用,这是他工作的最大特点。”

力学大家

郑哲敏是“三院院士”,1980年当选中国科学院院士,1993年当选美国工程院外籍院士,1994年当选中国工程院院士,也是国家最高科技奖中唯一的力学家和工程理论家。他的学生、中科院力学所前所长洪友士称他为“应用力学和技术科学的开拓者和领路人”。

而作为工程学家,李世海非常看重郑哲敏工程科学的思想。“‘工程科学’这个概念最早是钱学森先生早在1947年提出来的。郑哲敏先生是钱学森的学生,积极倡导工程科学的思想,并身体力行。工程科学不是工程技术,也不属于自然科学。根据多年来跟随郑先生的体会,给工程科学一个定义就是:以解决工程问题为目的,应用自然科学的理论探索工程规律的科学。”李世海告诉本刊直接,工程科学研究中有两层含义:其一,遇到具体工程问题应用已有理论去分析,提出方案并论证方案的可行性,解决问题。其二,研究这一类工程问题的一般规律,研究各种因素的相互影响,论证工程的经济性,形成新的工程理论,并在工程中检验,进而用于指导其他工程。“力学研究不直接生产产品,也不设计产品,而是为产品设计服务,为解决实际工程问题服务,是‘幕后’的英雄,这就是工程科学的意义。郑先生的科学生涯中一直贯穿工程科学的思想,比如核爆、穿破甲、爆炸加工、爆炸填石排淤等方面的研究。他的理论可以用于地下核爆炸当量的预报,传播规律的研究,但不是生产核弹;可以用于爆炸加工,但是不是直接加工和设计,而是用于指导设计和为设计提供依据。而那些直接创造价值的部门,最容易获得经济效益和荣誉。像郑先生这样的工程科学家可以解决工程中最为关键问题,但不是创造价值的最终的实践者和受益者。而郑先生获奖必将推动我国工程理论的发展,进而摆脱理论脱离实际、科学与工程脱节,真正让科学转化为生产力,提高我国企业的创新能力,实现我们科技强国梦想。”李世海说。

而在郑哲敏看来,当科学家并不像看上去那么美。“科研有突破的那一刻很快乐,但是更多的时候很苦、很枯燥,在一遍又一遍的错误中寻求突破,在反反复复的试验中总结创新。科研需要耐心。现在,一些人都急于求成,沉不下心来坐冷板凳,这样做出的也最多是中等成果,很难有出色的、有重大影响的成果。有的人急于要实效,不重视基础理论研究,最终会极大地制约整体科技的发展。”他也教导学生,科学家要雪中送炭而非锦上添花,“选题不能是不痛不痒、可做可不做的,那是没有意义的”。

获得国家最高科技奖后,郑哲敏说自己“心情很复杂,受之有愧,放到国际的大背景下看,要有自知之明,而且这些工作是很多人做的,不是我一个人做的”。与他相处40多年的同事陈维波评价郑哲敏:“心无旁骛,从不在乎名利。”而郑哲敏则说:“我们是从旧时代走过来的,对于富民强国我们都有一种追求,总是想能给国家做一些事。到了我这个年纪,中国梦快做完了,但是你不甘心,所以要完成这个小中国梦,好像需要做的事情还挺多挺多的。有了这份名,就有了这份责任,我这么大年纪了,还能尽到多少责任?所以有点欠了什么完不成的感觉。”而问及下一步打算时,这位年近九旬的老人笑着说:“我已是风烛残年,还是想做一下自己愿意做的事情。” 钱学森情怀郑哲敏大家科学力学钱伟长家国