阿尔及利亚人质危机:旧问题与新战场

作者:徐菁菁(文 / 徐菁菁)

( 1月19日,在阿尔及利亚的艾因阿迈纳斯,军方护送一名获救的挪威人质离开当地(前右二) )

( 1月19日,在阿尔及利亚的艾因阿迈纳斯,军方护送一名获救的挪威人质离开当地(前右二) )

“老卫兵”

1月16日清晨5点,距离谢里夫下班的时间还有一小时。他是艾因阿迈纳斯天然气处理厂的一名工人,土生土长的阿尔及利亚人。这里是阿东南部伊利济省的油气重地。由英国石油公司和挪威石油公司联合开采的这个项目的天然气产量占阿尔及利亚整个天然气产量的10%。这座荒漠中的工厂在首都阿尔及尔1600公里开外,距利比亚边境仅30公里。

谢里夫走在宿舍楼外,两辆大客车正准备送一些外籍员工去机场。突然枪声四起,一伙武装分子开着越野车闯入厂区。“我和我的一名同事拼命跑,最后趴在近处一辆大客车下,我开始感到脚很疼,用手摸了一下,发现是中弹了,此时,子弹还在周围乱飞。”谢里夫事后回忆说。

法国籍餐饮经理亚历山大·贝尔塞欧在宿舍里听到了枪声。“我听到许多枪声,接着有人发布警告,让我们待在原地别动。我当时不知道那是真事还是演习。”

恐怖分子的目标很明确。53岁的阿尔及利亚籍员工卡德尔告诉路透社记者:“他们一开始就告诉我们,不会伤害我们。他们只要外国人,阿尔及利亚人可以离开。”他们进宿舍楼搜查。幸运的是,贝尔塞欧的房间与其他外籍人员不在一起,他躲在卧室床下,一动也不敢动。

( 艾因阿迈纳斯天然气田绑架人质的情形 )

当工厂断电时,37岁的英国人怀特正在工作。断电是这里的常事,直到听到枪响,他才意识到发生了什么。怀特和同事们藏身在办公室里,他们找到了一部卫星电话,用纸遮住窗子。一名武装分子试图将办公室里的人骗出来。“早上好。”他操着阿拉伯口音,以一种非常友好的口吻说。

谢里夫、贝尔塞欧和怀特都是阿尔及利亚人质事件中的幸运儿。据阿尔及利亚官方1月21日公布的数字,艾因阿迈纳斯市天然气田共有790名员工,其中包括来自26个国家的134名外国人。此次事件共造成37名人质死亡,其中包括1名阿尔及利亚人,36名外国人质,另外还有5名外国人质失踪。

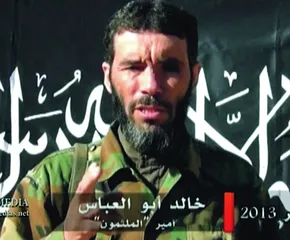

( 绑架事件主谋贝勒穆赫塔尔 )

( 绑架事件主谋贝勒穆赫塔尔 )

人质事件发生后,阿尔及利亚军方立即封锁了气田附近10公里以内的范围。在营救开始后,外界难以获得任何来自政府和军方的消息。据阿尔及利亚政府的公报,经过3天的对峙后,恐怖分子已知没有了出逃的可能,准备破坏油气田,引发大规模的爆炸和火灾,并开始屠杀人质。阿特种部队被迫于1月19日下午发动了最后的一战。

根据阿总理塞拉勒1月21日召开新闻发布会通报的消息,阿尔及利亚军方在解救人质行动中共击毙29名武装人员,逮捕3人。参与袭击者大部分为外国人,来自突尼斯、加拿大、尼日尔、马里、毛里塔尼亚、利比亚、埃及和也门等8个国家。两个月前他们就开始策划此次袭击,目的是劫持西方国家公民运送到马里北部,换取赎金。而这起人质事件的主谋是阿尔及利亚籍恐怖分子贝勒穆赫塔尔。

( 1月24日,罗马尼亚一个村庄的民众为在阿尔及利亚人质事件中遇害工程师科斯塔凯举行葬礼 )

贝勒穆赫塔尔不是一个陌生的名字。阿尔及利亚的伊斯兰武装分子中有大约3000人曾远赴阿富汗参加抵御苏联的圣战,贝勒穆赫塔尔就是其中的“老卫兵”。上世纪90年代,阿尔及利亚政府向伊斯兰主义者宣战,贝勒穆赫塔尔回到了阿尔及利亚。在90年代末期,伊斯兰武装组织几乎被摧毁,贝勒穆赫塔尔南撤,转投“萨拉菲宣教和战斗团”门下,成为其阿尔及利亚南部撒哈拉地区高级领导人。

在撒哈拉地区,贝勒穆赫塔尔和他的队伍发现了巨大的机遇。《阿尔及利亚武装组织》一书的作者卡米尔·塔威尔指出,在几个接壤的国家之间,他们能够轻易地流动,这是在人口城市稠密的阿尔及利亚北部无法获得的优势。

贝勒穆赫塔尔在萨赫勒地区还有另一个重要身份:他是以人质赎金方式赚钱的始祖。2003年,包括贝勒穆赫塔尔在内的一伙武装分子在阿尔及利亚撒哈拉地区劫持了32名欧洲游客,这是该地区发生的第一起大规模的人质劫持事件。贝勒穆赫塔尔从中榨取了1000万美元的高额赎金,用于购买武器。

在萨赫勒马里北部一带,贝勒穆赫塔尔被视作“国王”,有一众忠实的拥护者。2007年,“萨拉非布道和战斗组织”宣布改名为“伊斯兰马格里布基地组织”。但贝勒穆赫塔尔一直领导自己的部下以较为独立的方式活动,他在2009年还曾经劫持了加拿大籍联合国驻尼日尔共和国特使弗勒尔。

2011年卡扎菲政权垮台后,贝勒穆赫塔尔曾到访利比亚,他甚至公开说过,卡扎菲军火库里的武器已经到了萨赫勒伊斯兰主义者手里。

谁在挑动阿尔及利亚

从某种意义上说,艾因阿迈纳斯人质危机算不上一场“意外”。2011年,阿尔及利亚曾对利比亚危机十分警觉,加强了在东部和南部地区的军事部署,设立了众多检查点,对过境航班可能存在的走私毒品、武器、恐怖分子流窜的情况严加排查。去年2月,阿安全部队在边境沙漠一处暗窖内查获大批武器,地点正位于艾因阿迈纳斯以南约60公里处。

“‘阿拉伯之春’对当地的恐怖主义局势产生了两方面的影响。”英国布拉福德大学教授罗杰斯告诉本刊,“一方面被推翻的原政权控制着不满的社会情绪和严密的安全防控,但新政权都无法做到。另一方面,‘阿拉伯之春’社会经济的边缘化为主要动力,而新政府无法满足人们的这些期望,极端主义更容易声称他们才是最佳选择。这在未来将成为一个重要的趋势。”

变化的地区局势并非唯一因素。人质危机发生后,英国驻阿尔及利亚前大使格拉汉姆·汉德在《每日电讯》上撰文表示:危机的发生并不令人惊奇,真正令人惊奇的是悲剧直到今日才发生。在“9·11”之前,在阿尔及利亚,政府与伊斯兰武装之间的残酷斗争已经进行了10年,20万人为此丧生。“从利比亚流入的武器和武装人员正如火上浇油。”美国大西洋理事会非洲项目主任范彼得告诉本刊。

1990年6月,阿尔及利亚伊斯兰拯救阵线在地方议会选举中击败了执政30年的“民族解放阵线”而获胜,并在1991年底的第一轮议会选举中获得压倒多数议席。“伊阵”是阿尔及利亚国内势力最大的宗教极端组织,主张以《古兰经》和圣训为基础,建立政教合一的伊斯兰国家。这次选举令阿尔及利亚当局大为震惊,军方果断于1992年1月废黜了当时的沙德利总统,取消全国议会选举,实行紧急状态,宣布“伊斯兰拯救阵线”为非法组织。这些措施开启了血腥内战的大门。

在法国国际关系与战略研究院专家阿伯德拉希姆看来,阿尔及利亚问题的根源是其在独立后一直未能解决国家身份认同。在阿独立运动早期,伊斯兰势力在阿尔及利亚一直是一支温和的力量,直到1956年,其领导组织贤哲会才表示支持由阿尔及利亚民族解放阵线领导的民族独立运动,并加入后者的领导层。在这一时期,面对法国殖民者这个“他者”,“民族解放阵线”成功以阿拉伯-伊斯兰文化将国家的各个阶层和派别凝聚在一起,但这种凝聚力在独立后便开始逐渐消解。

1962年独立后,新政权肯定伊斯兰教是阿尔及利亚的国教,总统必须是穆斯林。但同时,国家成立宗教事务部,由政府出资创办宗教学校,管理宗教场所,宗教人士也从政府领取薪金。在这场宗教国家化运动中,原本参与独立斗争的伊斯兰力量并没有获得其期望的政治权力。

60年代末,一些阿尔及利亚宗教领袖受到穆斯林兄弟会的影响,创立了第一个伊斯兰极端主义秘密组织“统一旅”,他们要求恢复伊斯兰的政治功能,建立真正意义上的伊斯兰国家。伊斯兰主义者提出的认同概念近乎完美,因为绝大多数阿尔及利亚人都是穆斯林。而同时,他们获得了一个重要的战略机遇期。

1978年底,经过一轮权力斗争和妥协,军官沙德利成为阿尔及利亚总统。沙德利缺乏前任布迈丁的权威。就像当年埃及总统萨达特利用穆兄会一样,沙德利想到了借助伊斯兰力量:私人被允许投资建造清真寺,这大大方便了极端主义思想的传播。

80年代,沙德利政权陷入了严重危机。国际油价暴跌,使依赖能源出口收入的阿尔及利亚财政赤字上升,通货膨胀率高达40%。1988年,国内一些大城市的失业率达40%,占全国总人口数40%的人属低收入人群。这一切最终导致1989年“伊斯兰拯救阵线”的诞生。

在阿尔及利亚十几年的内战里,涌现出了数十个大大小小的伊斯兰武装组织,把整个国家拖入了恐怖暴力的漩涡。上至国家领导人,下至普通平民都成了袭击目标。在90年代,主张“斩草除根”的强硬派在阿尔及利亚权力结构里占据了上风,但他们的铁血政策并没有取得满意的效果。“1999年,布特弗利卡总统为特赦令举行了全民公决,并获得通过,尽管在这以后,阿尔及利亚的恐怖活动没有销声匿迹,但比90年代已经少了许多。”阿伯德拉希姆说。

阿尔及利亚政府为伊斯兰武装分子提供就业机会,甚至国防部的工作合同。在政治层面上,政府进行了改革,定期举行选举,以期恢复民众对政治系统的信心。伊斯兰政党被允许参加选举,只要他们尊重普遍的政治原则。2000年以后,阿安全部队加强了活力,也有许多人因为“特赦法”放弃了武装对抗。恐怖事件的报道从2001年的324起下降至2008年的203起,平民伤亡人数从2001年的180人下降至2007年的40人。发动袭击的地理分布也从人口稠密的北部海岸缩小至东北地区。但这些数据却掩盖了这样一个事实:阿尔及利亚的恐怖组织已经发生了战略性转变。

萨赫勒:下一个战场?

撒哈拉沙漠南缘向非沙漠地带过渡的地区是一条宽320公里至480公里的半沙漠地带。它跨越阿尔及利亚、乍得、冈比亚、马里、毛里塔尼亚、尼日尔、塞内加尔、布基纳法索和苏丹等国家。在非洲,这个广袤荒芜的地带被称作“萨赫勒”,这个词在阿拉伯语中的意思是“岸”,暗指大陆的边缘。

“萨赫勒的情况基本上如此:地图上没有标出,地面上也无法看到,却构成了一条边界。”美国记者保罗·萨洛佩克在文章里写道,“这只是外人的错觉,纵横交错的各种界线分割了这里每一处裸露岩层和每一片平原,划出部落、个人和氏族的领地。还有些被称作‘马萨尔’的看不见的线路,决定着游牧部落迁移的路线。这儿的一切都秩序森严,只消跨错一条线或冒失地深入他人领地,就有可能招致报复,甚至赔上性命。这才是萨赫勒地区所有界线中最要紧的一条:明智与懵懂的界线。萨赫勒本身就是一条线。”

2003年,贝勒穆赫塔尔进入萨赫勒开始了他劫持人质交换赎金的生意。这原本属于战略后撤的转移却发现了一块中央政府权力难以触及的真空地带。沙漠地带的国境管理非常困难,武装势力以马里北部为根据地,可以自由来往于尼日尔和毛里塔尼亚。

“从2003年起,这些组织就开始进入马里和其他邻国。”美国卡耐基和平研究中心专家阿努尔·伯哈尔斯告诉本刊,“极端主义分子在马里和当地社会融合,和当地的阿拉伯社群建立了紧密的关系,特别是和遍布马里、阿尔及利亚边境的图阿雷格部落。借助这些有利条件,一个走私燃料、毒品和武器的网络得以铺陈开来。”在过去几年里,从南美而来的可卡因经由摩洛哥的阿扎瓦德流向欧洲。联合国毒品控制办公室近期估计,欧洲市场上60%的可卡因均来自这条线路。在巴黎市场上,可卡因产生了110亿美元的价值,其中20亿美元留在了萨赫勒。

在萨赫勒,以游牧为生的图阿雷格人在尼日尔和马里都被不同程度的“边缘化”,与当局尖锐对立。在尼日尔,图阿雷格人的土地生产的铀占尼日尔出口收入的70%,但他们一直被排除在权力与财富圈之外。在外来的伊斯兰武装介入前,在2007年,尼日尔的图阿雷格人就曾自发以劫持人质等方式向政府施压。2012年的马里重现了这一幕。2012年3月,马里的低级军官发动政变,几周内,图阿雷格部落的分离主义队伍就占据了马里北部的一些城市。随即,包括“伊斯兰马格里布基地组织”在内的一些极端组织也开始在当地出没。

2007年“萨拉菲宣教与战斗组织”与“伊斯兰马格里布基地组织”最终结盟。这是一项双赢的“合同”。后者利用前者在北非扎下据点,而前者通过后者的声望筹得活动资金和必要物资,拓展生存空间。在2000年后,阿尔及利亚出现了新一代的极端分子。他们在90年代的血雨腥风中长大,对逐步建立民主国家还是伊斯兰国家没有兴趣。他们从小受到本·拉登的号召,在伊拉克战争的背景下长大,生长在以反西方为主旨的全球伊斯兰极端运动的土壤上。“在‘9·11’以后,恐怖组织变成了一场游戏。马格里布地区65%的年轻人小于20岁,国家无法给他们未来,恐怖主义对他们来说就是一种职业。”

在阿尔及利亚,石油和天然气产地在阿尔及利亚南部的撒哈拉地区。从前,大多数的战斗发生在阿尔及利亚北部。去往石油和天然气生产地区的人员需要获得政府的特殊批准。那里人迹罕至,武装组织很难触及。在90年代阿内战最激烈的时刻,国家的能源产业也没有受到太大影响。而一旦武装组织在萨赫勒建立据点,打通各国边境,情况就立刻发生了逆转。

早在2005年,极端组织网站就公布了一篇名为“未来基地组织行动路线图”的报告,号召其成员对能源基础设施发动更多的袭击,并称这应该是基地组织的首选目标。基地和其他极端组织已经意识到,他们没有必要在欧洲和北美发动袭击。在中东和非洲等地,大量能源设施的防护薄弱,而一些规模并不大的袭击就足以让能源价格发生大幅度变化,震惊世界。2008年4月,一艘日本油轮在也门近海遇袭后,低硫原油的价格就达到了117.4美元一桶的当时历史最高纪录。2008年,也门亚丁的炼油厂遇袭又导致油价攀升到122.8美元一桶。

萨赫勒地区对西方的能源企业有着致命的吸引力。阿尔及利亚是非洲主要产油国,其90%的石油出口到欧盟,主要是意大利、德国和法国。阿尔及利亚所产的原油含硫低,使其非常适合欧盟的炼油厂及其严格的燃料标准。同时阿尔及利亚还是世界第一大液化天然气生产国,也是仅次于卡塔尔的第二大液化天然气出口国,占全球总出口量的17%。阿尔及利亚南部接着尼日尔,这里有世界第四大铀矿,是法国核电站运转网络的关键组成部分。阿尔及利亚的西部是利比亚,大量西方公司正在那里开采非洲最丰富的石油。而在马里,它的北部有尚待开发的阿达尔铀矿,横跨阿尔及利亚、毛里塔尼亚和马里的塔乌德尼油气田。它还是非洲第三大黄金生产国,其大部分黄金储量也在萨赫勒周边地区。

在马里,法国以震惊世人的速度派出了军队。美国《防务新闻》称,法军在马里投入的总兵力最终将达到2500人,超过法军在阿富汗战场“拉法耶特行动”中2400人的最大兵力规模。法国总统奥朗德则表示为了打击恐怖主义,法国军队将长期驻扎在马里,法国国防部长勒德里昂也称,法国的目标是控制马里全境。

在被告知法国军队在1月11日进入马里后,美国非洲司令部司令卡特·汉姆将军说:“下面该是什么了?”英国首相卡梅伦的话或许可以回应他。卡梅伦在1月21日说,在北非和撒哈拉沙漠面临着一场可能会持续几十年的打击伊斯兰极端主义的战争。 伊斯兰文化人质危机阿尔及利亚塔尔沙漠四大贝勒战场马里共和国中东局势国际社会武装问题