越剧的布莱希特尝试

作者:王恺(文 / 王恺)

( 越剧《江南好人》剧照。茅威涛饰演沈黛(右) )

( 越剧《江南好人》剧照。茅威涛饰演沈黛(右) )

为什么要做这个尝试?仅仅是满足茅威涛上台扮演女性的愿望?肯定不是。这是一部充满试探性的越剧,努力在用越剧的方式表现布莱希特。比当年的“孔乙己”走得更远。

性别的迷雾

看茅威涛演张生,一出场,下面的观众不断喝彩,她甚至把有点呆的书生演成了英俊帅气的俊书生。看了之后,所有人的感觉是,她是天生的越剧小生坯子,这次演出布莱希特的沈黛,完全变成一个女人,是不是太困难了?

尽管她自己说早在11年前,女儿刚4个月大的时候,看到了布莱希特的剧本就觉得此戏是为她而生的,忽男忽女的身份,痛苦纠缠的道德感,每个大演员都会觉得这是好角色。当年日本明星栗原小卷就演过这出话剧,美女戴上帽子,转而成了邪恶的男性。

布莱希特的原作《四川好人》说的是三位神仙下凡寻找好人,却屡屡被拒,只有妓女沈黛好心将他们收留,把自己租住的住所让给他们。神仙大惊也大喜,留下1000多银元作为住宿费。沈黛用这笔钱施米赈灾、接济穷人,但因为不堪刁民奸商的滋扰,无奈只能假扮表兄隋达出面,制止了骚扰。隋达之恶,慢慢显现,开工厂剥削工人,赶走前来求助的民众,最后神仙到来,隋达露出了沈黛的真身,他自己也觉得困惑和迷惘——行善意味着毁灭。但是靠恶来维持的善还是善吗?这是典型的德国思辨戏剧。

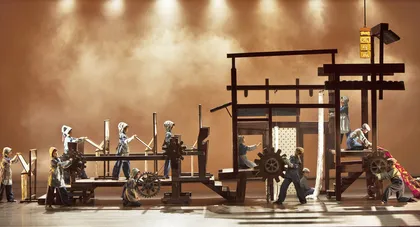

( 越剧《江南好人》剧照 )

( 越剧《江南好人》剧照 )

可是真的拿到剧本,她就觉得焦虑了。越到后来,焦虑越是弥漫。演出前半年,在小百花越剧团的食堂碰到她,她且不吃盒饭,狂喜地把自己刚琢磨出来的新唱腔唱给我听。因为一直演小生,所以越剧女性的唱腔对于她很难,她又是天生的女中音,唱女腔未必好听。这个问题困扰了她很久,终于有一天,想到了评弹的调子:当当里个当,有点厚重的悠扬,又和整个戏曲名《江南好人》对应,正适合她。于是向上海评弹团的团长秦建国请教,怎么用评弹唱这段旦角的声腔。“太先生尹桂芳也用过,在《算命》(《沙漠王子》唱段)里面,后来就是名段了;我觉得那时候她们真是什么都可以拿来化在越剧里。”

这段唱是后来沈黛出场的主要唱腔,亮相的时候,包括最后作为沈黛在神仙面前接受审判时作为主题曲再吟唱,唱词正与剧本的主题暗合:“生来一骄女,楚楚可怜身。父母早亡故,孤苦挂泪痕。十岁习歌舞,卖入勾栏门。”其实不完全是评弹,带点江南小调的影子,有人说,看到这里的时候,眼泪都快下来了。

( 越剧《江南好人》剧照。茅威涛饰演隋达(右),陈辉玲饰演杨森(左) )

( 越剧《江南好人》剧照。茅威涛饰演隋达(右),陈辉玲饰演杨森(左) )

沈黛在剧作中作为歌伎出现,导演郭小男说,这是茅威涛的最后底线了。本来原作是妓女,后来“中戏”的沈林受委托改编剧本,沈林充满了对现实的批判,沈黛成了温州的歌伎。“茅毛说自己实在演不了妓女,结果委托上海戏剧学院的曹路生改编了现在的剧本。在女主角的身份上更柔和了一点。”

说是柔和,其实是辩证戏剧转变成越剧时候必须走的一条道路。“首先得是越剧,得让观众看明白的一个事情。”郭小男说,“不过两者的审美形态隔阂太大了,完全给观剧造成了巨大的障碍。我们做的,就是用自己的方式,把布莱希特的辩证思想嫁接到越剧上,看看自己能抓多少过来,到哪个度中国人能接受。”这是郭小男近年做得最辛苦的一个戏,因为,这个戏归根结底,属于布莱希特,不能为讨好时下的观众任意修改,损害了布莱希特的原味。

( 越剧《江南好人》剧照 )

( 越剧《江南好人》剧照 )

最直接的办法,就是先把属地变成江南。布莱希特的四川本来是虚指,所以改成江南并无障碍。这个江南,是比较扎实的、不浮在表面上的江南,想象符号完全不同以往:沈黛初次亮相,是在一家小铺的楼上,她拿着烟袋,悠闲地抽着烟,喝着茶。这个形象,来自于她小时候在乌镇成长的经历。那时候,她奶奶家的隔壁住着一位红宝娘娘,虽然年纪很大,但收拾得非常干净,脚下穿着绣花鞋,手里拿着烟筒,是个风情万种的小老太太。茅威涛的女装亮相,也拿的水烟筒,穿着一双精致的绣鞋,随意中带有刻意的装扮。

大青衣的范儿

( 浙江小百花越剧团上演剧目《西厢记》剧照。茅威涛饰演张生 )

( 浙江小百花越剧团上演剧目《西厢记》剧照。茅威涛饰演张生 )

而第二幕出场的时候,神仙馈赠给了她小绸缎店。这也是江南符号,而且绸缎可以随时变成越剧中舞蹈的附加元素。她穿着长裙子亮相的时候,可以与绸缎形成共鸣。可是,尽管有这些女性元素,茅威涛作为女人上场的时候,还是手足无措,连路都不会走了。“我只会像从前演小生一样地端着肩膀走路,完全不会别的。开始给我做了一条白色的百褶裙,前面还有绣花,穿上去一看,欧巴桑啊。阿甲说过,戏曲演员是技术优于角色的。我还觉得这话不对。觉得是体验在前面啊,可是33年来我一直在舞台上演男人,这个舞台上的男人已经固化在我身上了。”难度之大完全出乎她自己的预料,“本来演孔乙己的时候,我就说,演完这个角色我再也不怕任何角色了。现在才知道,这话说早了。”

把平时在日常生活中的行为搬到舞台上呢?茅威涛的女人风范是比较大气的,有点中性,但是在今天的社会中显得落落大方。她平常开自己玩笑,说自己是大老婆的风范,腰间悬挂着一串钥匙,“谁要是惹了我都会有麻烦的那种”。可是这种日常生活中的女人范完全无法搬家到越剧舞台上,舞台女子有自己的韵律。她所做的一切就是要找这种韵律。“开始完全不敢看镜子,后来敢看了,才知道自己身上有那么多毛病。”于是请了一个专门排女子舞蹈动作的舞蹈老师,他发誓,不把茅威涛变成女人,誓不罢休。

( 小百花越剧团新版《梁祝》剧照 )

( 小百花越剧团新版《梁祝》剧照 )

这种转变,需要她自己想通才行。“我开始怀疑自己,这种怀疑让我一直无法在舞台上做女人。后来到5个月的时候,突然想明白了,自己是技术的条件反射。”于是干脆就建立二重审美,她决定:“就像男旦演女人,梅先生演女人,演得多好;张国荣演程蝶衣,也那么好,我怎么就演不好?我就当自己在舞台上是男旦。”状态一变,舞蹈老师小马觉得沈黛上茅毛的身了。“前面几个月,每天戴着花,穿着裙子,打扮得像个花妖在排练场晃来晃去,学习用前脚走路,因为花旦演员都是踮脚走路的,可是都不如自己想通了重要。”

郭小男说,从前排《孔乙己》的时候,一开始还担心全是和高大的男演员配戏,怕茅威涛演不好,可是她气场强大,就像个男人,霸住一个男性角色特别有力量,与那些男演员配戏完全没问题。不像梅先生,演女人就是女人的气场。所以她和演男人的花旦陈辉玲一起上台,大家都会笑,陈辉玲演的飞行员个子小,这个女人感觉就像要把那个男人霸占了似的。“我就只能一点点去改造她,眼神、唱腔、动作去柔性,让她往精神的方向去弥补。”陈小男道。

( 小百花越剧团推出的《春琴传》剧照 )

( 小百花越剧团推出的《春琴传》剧照 )

最后呈现出来的沈黛形象,是一个大青衣。这个形象和原著有贴的地方,尤其在一群乡亲们来霸占她的房子,抢夺她的粮食的时候,她有段非常悲剧的道白:“这些人,他们贫穷、绝望、可怜,没有东西吃也没有地方住,沈黛同情他们,想帮助他们,想为他们做好事。可是她又能为他们做什么呢?”这段话,虽然只是念白,可是因为茅威涛的台词功力,演员跳脱了人物的客观,特别有韵律。

道德的困境

( 越剧《江南好人》剧照。茅威涛饰隋达 )

( 越剧《江南好人》剧照。茅威涛饰隋达 )

形体解决只是第一步的,更关键的是道德的困境。沈黛绝对不是个简单的人物,中国传统的戏曲人物,往往黑白分明,他们背后有中国强大的儒家信条做支持体系,越剧则更简单,男男女女,情天恨海,也还是正义的归正义,邪恶的归邪恶。没什么好纠缠的。可是布莱希特的沈黛不同,用剧中沈黛的变身隋达的话来说:虽然她善良,但是她是人,也有理智,当善良无法支持她自己的绸缎店继续开下去的时候,她就立刻变成了男人隋达。隋达天然就带着恶,不仅为了维护神仙赠送的小店而驱赶了所有来占便宜的人群,后来还化身资本家,开设了丝绸厂,雇用了工头来剥削人们。

这种恶和中国戏曲里的冲突完全不一样。小说家李锐看后说:布莱希特的戏把精神困境放在了第一位,善必须要有恶的滋养才能活下去。这和传统戏曲里的善恶冲突差别很大,中国戏里更多是感情冲突的困境,或者伦理困境,但是,这个戏里的困境却和当下的中国暗合。特别是那场丝绸厂的剥削戏,工头挥舞着鞭子,刚刚温暖济人的丝绸小店转眼成了血汗工厂,是越剧舞台上绝无仅有的场景。郭小男说,别人都觉得没必要这么突出阶级冲突,可是他不想更改,他要的就是布莱希特。

越剧在表现群众的无知和恶毒上,倒是很擅长。小百花演员们虽然都是一群嘻嘻哈哈的女孩子,但是因为从小的幼功,加上越剧特殊的市井气息,他们表现小人物很擅长:房东梅太太是个贪婪的妇女,总是来欺诈房钱,又和飞行员有暧昧关系,演员一扭一转身,就都带上了那股味道。更关键的是“七怪”,七个市井小人物占便宜没够,总是跑到沈黛家无所顾忌地拿和要,美女们装哑巴,装悍妇,装凶悍的木匠,经过了导演更加形象化的调理,也都很精彩。

因为平时受过云门林怀民的太极训练,加上最近几个月苦练现代舞,所以在表现恶的出场时,一群女孩子穿着西装戴着礼帽:“男人是什么?男人比女人更凶狠,男人比女人更堕落。”力量感很强。郭小男说:“故意用民国来表现这个戏,这是小百花第一部时装戏,特别注意背景。刚有了工业革命,也刚有了工厂式的剥削,和布莱希特暗合。”郭小男特别克制自己,不想“江湖派”,不要火暴,“火暴的肆意迎合当下的东西,反而很脏”。一切都按照原著来。

群众演员的善与恶解决了。关键的问题来了,主角茅威涛除了善良的沈黛外,还要演出恶人隋达,能不能演好?另一个坏人花旦陈辉玲演一个小白脸拆白党,是比较单纯的恶,而隋达完全不同:他是沈黛的变身,有沈黛的影子;可是又必须以恶来维持小绸缎的生存。一问茅威涛,她的处理方式更复杂:“我演的还不是两个人,是三个人;善良的沈黛随时会变身为隋达,我把这种变化复杂化了。比如看到‘七怪’一拿到食物,立刻就变了嘴脸,由刚才哀号的民众变成了你抢我夺的恶人的时候,我先是同情他们,可是立刻眼泪一抹,觉得需要做恶人,才能活下来,这时的变身中,我是第三个人,可以说是身上有沈黛影子的隋达。后来沈黛怀孕,又要装成隋达,挺着肚子走来走去。郭小男总是批判我,说我不懂得布莱希特,总是大声冲我吼“间离,间离”,我演到了后来才真能放开:一会儿雌雄莫辨,一会儿又能轻松地跳出来。”

过去她所有的技术全都用不上了。这是戏曲演员最痛苦的地方。“越剧里有孟丽君,就是女扮男,但那是古装戏,有固定的一套做功,这里全部不能用。而且,这里面男女的性格完全不同,所以套不上。”这里面的善与恶,都是有点恍惚的。“有场戏,一听到小白脸打算和她结婚,表面上穿着男装的隋达里面的沈黛就跳出来了,很激动,但是又要掩饰。这种戏,真难演,不过也真过瘾,因为跳进跳出,本身就带有布莱希特想表达的东西。”

这种排练,改变了现实中的茅威涛吗?她说过去自己做团长,没有人害怕她,就当她是个老好人,现在倒是可以从隋达身上学点冷的东西,“不能毫无执行力”。

还有几场戏,也能体现布莱希特的冷。郭小男说,布莱希特推崇的是平民戏剧,反对莎士比亚式的豪华台词,很多表演,只能靠演员。茅威涛演沈黛被小白脸欺骗后,按照传统越剧,肯定是痛心疾首有大段感情抒怀,可是这里面,并没有给她过多空间,隋达明白被骗,脸上的痛苦刚刚显现,可是转眼沈黛却还是期待小白脸能变成好人——接着是一场啼笑皆非的婚礼,哑巴装新娘,跛子扮演新郎,一场恶劣的婚礼上演,不断转换,美与丑,善良与邪恶,布莱希特就是这样,很冷,很干净。他想要的不是观众投入到演员的情绪中,而是观众不断跳出来,冷静地思考,什么是善什么是恶。

郭小男其实真的非常痛苦:越剧的表演中没有这个东西,他以往的经验也不足以应付。最后的办法是组织演员们去看以色列的话剧《安魂曲》。“我不想把这种转换表现在皮毛里,那个太简单了,话剧里很多这种变化,我想要他们表演在肉里面。”中国戏曲里本身就有特色的间离,布莱希特早年看了梅兰芳的表演也为之惊叹,在越剧里,演员们确实也有类似表演,可是还很不够。“我要的是布莱希特的贫困戏剧的那种精神,妓女就是妓女,我已经为你茅毛改成了歌伎,好了,到此为止,一刀切住,不要那些狗屁半通不通的文雅词,这个演的不是李清照,也不是蔡文姬。剩下的就是贫困戏剧,特别真实、触目惊心的东西,布莱希特强调的是做人,做人就要忠实,所以里面全是这种东西。”

这种真实的狠,在越剧舞台上确实少见。比如前面所说的那场工厂戏,刚刚沈黛得知自己怀孕,用一段很抒情的舞蹈展现了母爱,转眼间,就是工厂的场面,刚才的绸缎铺拆开了架子,变成了工厂的纺车。沈黛为了养活自己的孩子,转身就变成了凶悍的厂主隋达。纺车前是一群忙碌紧张的工人,出卖自己的血汗。可是隋达还不满足,还在雇佣最残忍的监工。

“我就是要恶,而且要到这个程度。我不断和茅毛说,你得从这里进去,这是真正现代剥削的开始。你就是个傻大姐,老实、厚道,不能把自己想象成李清照。她死乞白赖找剧作家给她加了一段文雅的词,上去了之后,完全都不对,结果又都删除了。”

郭小男最坚持的地方:不乱来,乱来会走偏。“你觉得我台词不狠,可是我要的就是学院派。比如说‘小店不是免费的源泉’,这句话其实就很厉害。中国过去排俄罗斯戏剧,排莎士比亚戏剧,可是很少排德国的思辨戏剧。黄佐临先生排过,可是他是个老好人,把观众都间离在外面,他的舞台理论没有用到他的舞台实践中去,特别可惜。我这次就是想排个布莱希特,没有想到借助的载体还是越剧。”

布莱希特的《四川好人》,现在即使在德国演出也不多,排成了中国的越剧后,迥然不同的表现方式和完全不同的口味也让越剧的老观众非常难以接受。可是郭小男还是坚持要演成这样。他的想法是,当代戏剧一定要面向未来,现在再不思考变革,不去做尖锐地叩问灵魂的东西,那么就完蛋了。

郭小男喜欢的是用不同的载体,展现自己的戏剧理想,他并不是多么偏重于越剧,他更强调的是布莱希特。

大幕拉开的时候,是白居易委婉的“江南好,风景旧曾谙”。本来所有人都期待下面是柔美的江南,可是突然中断,下面就是世俗、尴尬,难堪的市井群像。就算是好人沈黛,也就是两句摆一盏清茶就结束了,美好的江南迅速消耗在残酷的现实中,这点,特别挑战观众。也能让人走出剧场回味一下。 郭小男茅威涛尝试剧情电视剧喜剧电视剧布莱希特戏剧爱情电影智利电影越剧江南好人