最想念的年货

作者:殳俏寻地方味

2012年10月底,我做完意大利面专题回到北京的时候,主编朱伟先生跟我商量春节前的最后一本特别合刊做什么。按往年的传统,也是中国人最为喜闻乐见的习惯,是以吃为主题。《三联生活周刊》之前做过关于年夜饭的专题,也做过酒的专题,那么这一期做什么?

回顾这一年,我自己在一如既往地写着美食专栏的同时,也作为制作人,拍摄了一部纪录片《悦食中国》。目前前期拍摄已经完成,正在进行后期。而最为让人着迷的前期拍摄部分,是跟着摄制组从一个城市到另一个城市,从一个乡村到另一个乡村,目的只有一个,那就是探访中国现在硕果仅存的手工食物和传统食材,以及把它们制造出来的食物职人、手工作坊和种植培养了它们的农户。

其实在中国,手工制作食物这个传统,在那些仍有老人的普通家庭内部保持得不错。但从那些在市面上可以流通的食材、食物上看,许多老字号、老作坊、家族小本经营的小店铺、小餐馆,却是逐渐地被工业化流水线生产的产品和拥有中央厨房系统的大餐饮集团所代替。举例而言,曾经,如果谁家有人去南京出差,一定会跑到路边小店去排队买一只当天做出来的金陵盐水鸭,兴冲冲地坐好几个小时的火车回家,而到家的第一件事,则是不顾舟车劳顿,在第一时间打开袋子跟家人分享这皮如凝脂肉色玫红的盐水鸭。而现在,机场和火车站里,每一家小卖部都有着不辨品牌、堆积如山的真空包装盐水鸭,每一个被抽得瘪瘪的铝袋上都小心翼翼地写着“正宗”之类的字眼。旅客们路过,想起来要给家人带点什么回去,便随手买了这样最为合适的地方特产回去。可家人们的反应呢,仿佛也不像过去那么容易激动,容易雀跃了。总之,这真空包装的金陵盐水鸭也好,德州扒鸡也好,符离集烧鸡也好,甚至北京烤鸭,据那些心直口快的小孩子反映,吃起来都是一个味道,是在工业化模式下制造出的骨酥肉烂的调料味。

当然,我并不是全然反对真空包装的土特产,它们有自己存在的意义,意味着更方便、更快捷、更安全,并且能让更多的人尝到,哪怕只是一种意象的味道。而这些产品的反面,则是用料讲究、工序繁复的手工食物,它们制作起来特别麻烦,耗费职人们更多时间,它们不可能标准化,很多因素看天、看人、看季节,而这些不确定因素也带来更多不确定的结果。最令人沮丧的是,吃起来最棒的那些食物,永远不可能让所有人都品尝到,它的制作过程决定了它就是食物中的“少数派”。就好像记者葛维樱去采访的四川最古法的灯影牛肉:“其烤制,必得用当地的新竹子,清香又黄亮细细的编成筲箕,上面抹上芝麻油。筲箕上的肉和肉之间没有缝隙,一旦有空气,则肉片自身在烤的过程中就会伸缩开裂,所以用小片肉将一点点空隙弥补上,却又绝不能重叠,一旦重叠,肉的厚度改变,不仅那一块要烤坏,整片从筲箕上取下的肉还会撕坏。”

这样的精益求精,注定了绝大多数的手工食物只能是小规模生产,同时也是小范围享用。更有甚者,连离开其出产的地域都会变味,所谓的“地产地销”,脱离了这方水土,自然也湮灭了这样娇贵的味道。

有人会说,这不公平,食物本不是奢侈品,如果不是那么容易就能吃到,那这样精心制作出来的食材食品,其存在的意义又在哪里?

而我想说的是,如果仔细想想,正是在这样的不公平中,蕴含了极大的公平;同时在这样的不易中,体现了巨大的容易。

不公平是你不能想吃就吃到;公平却是,只要你生活在某个城市,某个镇,某个乡,某个村,那你身边一定会有只属于本乡本土的最令人啧啧赞叹的传统好味道,那也是别的地方的人轻易不能享用的。不易是,也许你身在上海,想吃云南的乳扇,费劲力气定了一些,却发现运输不易,保存很难,等待了好多天,好不容易到手,打开却发现风味完全不是你想象的那样。但如果你肯换位思考,不再要求食物迁就你,而是换自己去迁就食物,也换一种方式去更尊重食物职人,那你大可安排好时间,踏上去云南的旅途,做好功课,直接到当地去寻觅好吃的乳扇。你会发现,用这样的方式,美味忽然就变得轻松了,这就是容易。

各地的食物,贵在有差异性,让大家了解到最基本的人与人之间的不同。各种传统食物的传承,最迷人之处也在于其局限性,一方水土养一方人,一方食物也只喂哺一种文化。所有通过写食物表达亲情,表达怀乡的小情绪,或是不同地域的人因为食物的不同口味所引发的有趣争吵,其本原都是对自己家乡习俗和文化的亲近和认同。

所以,在思考过之后,我对主编提议,我们可以做全中国各地有代表性的“土特产”。这三个字,看上去土兮兮,但这里有乡土乡情的味道,有特立独行的手艺,共同组成了丰富多样的产品。

而朱伟先生想了一想,对我说:“土特产这个概念太宽了,我们做的既然是过年前的一期,不如就做年货吧。所有中国传统的食物类型的年货,应该都属于土特产的范畴,但它们又比土特产更进一层,除了有地方味之外,它们还要有年味。”

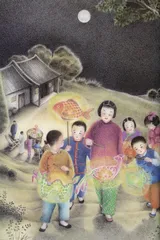

( 《民以食为天》系列组画(李津 绘) )

( 《民以食为天》系列组画(李津 绘) )

寻年味

年货,是集“地方味”和“年味”于一身的味道。

我个人很喜欢这个说法。

既然“地方味”代表的是差异性,那“年味”代表的就是同一性。所有的中国人在过年的时候,吃的也许是很不一样的食物,这些食物所负载的,却是同样的意义,那就是希望大吉大利,吃剩有余,心想事成,来年更好。

有人说,“年味”应该就是幸福的味道,热闹的味道。我却觉得,也许“年味”更多的,是一种踏实的味道。换而言之,是一种安全感。对于普通的家庭来说,那些招财进宝、加官进爵的理想,虽然看上去华丽而热闹,但所有荣华富贵的基础,却是年复一年过着太平安康小日子的安定感、安心感、安全感。所以中国人的年货,有相对来说昂贵的火腿、海参、鲍鱼、花胶,是用来提升年夜饭喜气洋洋的气氛的,但更多的,却是平易近人的各种菜、肉、鱼、蛋,以量取胜,以情动人,还有各种各样的零嘴小吃和年节点心,它们共同组成了中国人既温暖又美味的辞旧迎新时光。

最近翻看出生于台南大户人家的辛永清女士撰写的美食回忆录《府城的美味时光》。她说起小时候过年,准备年货作为最重要的一个环节,什么都不能漏掉。鱼翅鲍鱼不可少,瑶柱虾米不可缺,从初一到十五,家里会陆陆续续迎来送往几百位客人,光年夜饭的前菜便要提前一星期准备食料。但谁都不会想到,辛家最重要的年货竟然是菠菜。“到了年底,菜市场便开始出现可叫作‘长生菠菜’的这种菠菜,长约四五厘米,非常可爱,红色的根部长长地留着,连细须都原封不动,是整棵从土里直接拔出来的。将泥土、污垢洗净,小心烫熟,不能破坏原有的形状,轻轻拧去水分后,直接放在盘子上。也许这是我出生的故乡才有的习惯,但这是期许我们像植物一样在大地踏实扎根,坚强成长,也希望新的一年从头到尾是好好的。”所以,过年的时候,别的东西吃多吃少,辛家老太太不会管,唯有这“长生菠菜”,每个人都一定要吃,吃了是保平安的,这是很重要的仪式。

也想到了我小时候,家里最重要的一种过年食物是蛋饺,每一年,全家人都要在大年三十那天的下午,一起手工来做蛋饺。蛋饺颜色金黄,形似金元宝,为了讨口彩,年夜饭的时候家人们总会笑着互相说,多吃几个元宝,来年招财进宝。有一次,我奶奶却小声对我说,这元宝的宝字,她倒宁愿是保佑的保,而不是财宝的宝:“因为家人平安远远比发财重要。”

这样朴素的祈愿,应该就是年味之一种吧。

既然定下了年货这个主题,接下来就得开始着手制作这期杂志。主编朱伟先生把《三联生活周刊》的主笔、记者们都发动起来,每个人都要去找几种自己写起来最有感觉的年货,汇总到我这边,然后我们一起来讨论、筛选。

定下最终要写的38种年货,这个过程很让人纠结,每一种记者们提议的食材食品,里面都包含了强烈的个人感情,那是对自己生长的地方的自豪和爱,实在很难就这么随手删了。

说到腌腊产品,金华火腿是太经典的年货了,但同时,提出宣威火腿的记者也不服气,有人在下面边嘟囔边扳手指头:“其实还有老窝火腿、诺邓火腿。”没办法,只能从此打住,否则年货特刊就变成火腿特刊了。但最后,斟酌再三,金华火腿跟宣威火腿都成了我们的选题,相信两种火腿,两个故事,折射出的是两种民俗,却是一样的引人入胜。

零食炒货也竞争得很厉害,基本上是瓜子对战花生,牛肉干大战猪肉脯,最后是灯影牛肉和天府花生从制作细节上胜出,四川籍的同事大为高兴。但最后的采访安排,有的是让原籍的记者去挖掘年货的深意,比如宁波特殊的食味、湖北的洪山菜薹、洪湖的藕的独特处、江浙醉蟹与苏北醉蟹的差别、四川香肠与广东香肠的区别,更多则是非原籍记者去采访这一地的特色年货,浙江的记者被派到了东北,四川的记者则到了江苏,几个上海记者分别在广东、广西、福建打转。《三联生活周刊》更强调这种将记者派到陌生地域去探究的方式——最民间的食物,一定要去寻觅最传统的作坊,去采访最坚持的职人,才能得出这种食物的全貌。本地人对食物的熟悉程度,很容易造成追根溯源上的盲区;对食物深怀眷恋感情,可能无法太冷静地来看这种食物以及制造它的整个行业在当下的现状。

荤素搭配也得讲究。主编看了头20种选出来的年货后直摇头:“怎么都是大鱼大肉?总得有点素的吧,蔬菜什么的。”

最终名单里,我们的蔬食主打是来自苏州的水八仙,最后又专门补充了红山菜苔与洪湖的藕。水八仙,一个优雅的名字,涵盖了8种水生植物:慈姑、菱角、荸荠、芡实、茭白、莲藕、莼菜、水芹。从季节上说,其中的一些确实是江浙一带人在过农历年期间必不可少的食材,但也有一些,比如菱角、茭白、莲藕等,并非这个季节的产物,但因为水八仙是个独特的、完整的概念,我们还是将所有的八仙都列入了寻访范围中。它代表着一种江南人对餐桌上的水生植物的独特审美,也隐藏着种植它们的农户不为人知的辛苦。

还有一些被提出来的年货,本身存有争议。比如浙江的黄泥螺,记者陈赛跟我交换观点说:“黄泥螺本来是上不了台面的食材,这几年却涨了不少价,让人对它又爱又恨。现在有些餐馆酒楼,把黄泥螺也当成一道冷盘来上,卖得还不便宜。从某些方面说,现在黄泥螺真能算是送得出手的年货了,但宁波人对它的感情仍然是早上过泡饭的小菜。但不要小看这种感情,在很多宁波人心里,黄泥螺比很多大鱼大肉都要重要,过年也是一样,任凭你前一晚上的年夜饭吃得有多满腹流油,第二天早上咂几颗黄泥螺,马上神清气爽。所以,要不要把黄泥螺当年货来写,实在让人很矛盾。”

考虑再三,我们还是保留了黄泥螺,是为了多样性,也是为了一丝小温情。

其实这几年,人们对年货的概念也有很大改变。单就食品来说,以前置办年货,很多都是平时不舍得买的东西,一旦买来,如整条火腿之类,首先是得精心烹饪,其次是,这样的食材,一吃就能吃半年一年的。如今则是物质过剩的时代,不用等到过年,大多数食材,就算是比较贵价的食材,当代人也都能负担得起,想买就买。但带回家里,人们的烹饪热情倒是没有以前高了,反而是一些原本日常又家常的平民食物,完成了它们的精致转身,含情脉脉地抚触着人们的忆苦思甜情结。这几年,在北京亦有赠送地道老北京炸酱作为过年礼品的,我们又怎能武断黄泥螺没有资格做年货呢?

寻家味

从2012年12月开始,陆续有记者奔赴各个年货的原产地进行采访,基本上每一个都要跑到这种年货的源头,上山下海,找农户、寻作坊、问传人。很多记者是做社会新闻出身,一年一次,有机会做一种对自己来说全新的选题,大家都觉得有趣,同时也感受到采访食物并不比采访新闻事件轻松。

2013年元旦刚过,作者陈迁竹来到浙江寻找笋干,遇到大雪封山,她在一个小招待所里被冻得瑟瑟发抖,给我发微信说:“总之天目山是上不去了,但明天会跟摄影师去临安看看,奇怪得很,据说那里一年四季都能挖到春笋。”

浙江我并不太熟,只能给杭州的朋友打电话,希望能帮到她。最后,朋友又找到另外几位热心的朋友,不仅帮忙找了临安专门做笋菜的土菜馆,还提供了溧阳的线索。

第二天,陈迁竹和摄影师转战临安,果然找到了他们想要的鲜笋和最传统的各种笋干。土菜馆的师傅一听说他们要拍用笋干做的菜,羞涩地笑道:“我们小馆子,只会做家常菜。”陈迁竹答:“我们跋山涉水大老远跑来,就怕你不是家常菜,要的就是家里的味道。”师傅听后,顿时释然,跑进厨房三下两下,于是就有了下面的文字:

“炖老鸭煲,还是野笋干的好,野笋干香味浓些,又嫩,炖了两三年养成的老鸭,吸了厚厚的鸭油,比鸭好吃。除了炖鸭还能炖鸡,叫笋干本鸡煲,用本地农户散养的鸡,也是鸡油丰厚。烧红烧肉,却还是要用毛笋干,肉厚吸油,烧来肉才能肥而不腻。”

寻访食物这件事,除了要具备一定专业知识外,重要的是人在其中的作用。再渊博的食家,也不可能精通每一个地方的食物知识、餐馆资讯,这就需要依靠当地人的帮助。每到一地,先找当地的专家食客聊天,是最好的了解这一地食物的方法。所幸爱食物的人,一般个性都比较开朗随和。

在浙江给了我们很多帮助的朋友开玩笑说:“你真的不用感谢我,天下爱吃的都是一家人。”

同样,在香港,我也感受到了这种食物和家并存的力量。采访“海味行”的时候,正逢冬至,是“海味行”一年一度以最好的食材款待所有员工的日子。我和摄影师采访完后,老板娘热情地邀我们留下来跟大家一起吃饭,举杯的时候她有点激动地说:“能在一起吃饭的,就是家人。”

这简单有力的一句话,把人与人之间、人与食物之间的美好情感,表达得淋漓尽致。

年货除了地方味、年味之外,更重要的,是家味。在过年的时候,没有什么是比家更重要的,也没有什么地方是比家更温暖的。想一想汉字里“家”的写法,上面是个宝盖头,下面则是一头猪。“家”字的上半部分,意味着遮风挡雨的屋檐,是一所房子,是全家人生活的地方;而下半部分的猪则代表着食物。一家人在一起,有房子,有食物,没有比这更让人安心的事了。而出门在外的人,就算孑然一身,只要有一间温暖的屋子可以接纳他,一些美味的食物可以安抚他,也就会让人瞬间有了家的感觉。年货中的家味,是亲情,是分享,也是归属感。

祝各位新年大吉,阅食愉快。