白金的故事

作者:三联生活周刊(文 / 袁越)

( 2012年10月19日,在印度南部安得拉邦瓦朗加尔区,农民们正在采摘棉花 )

( 2012年10月19日,在印度南部安得拉邦瓦朗加尔区,农民们正在采摘棉花 )

孟买是印度最大的商业城市,如今的孟买虽然也像今天的上海那样修建了很多高架桥,但整体市容却更像上世纪30年代的上海,冠冕堂皇的西式建筑之间是狭窄拥挤的街道,马路两边全是临时搭建的低矮民房,里面住满了从乡下进城打工的穷人。孟买近郊一座高架铁路桥旁边有一幢被遗弃的石头房子,屋顶早就没了,窗户和门也几乎被拆光了,但和周围各式各样的贫民窟相比一点也不显得突兀。

“这是日本的棉花交易所,已经有80多年的历史了。”印度棉花协会(Cotton Association of India)主席迪仁·塞斯(Dhiren Sheth)先生向我介绍说,“孟买曾经是亚洲最大的棉花交易中心,棉花业是孟买人的骄傲。”

孟买的棉花交易中心就建在日本棉花交易所的旁边,当年的棉花验收站如今却早已空空荡荡,只在墙上保留着用各国文字撰写的铭牌。这幢古老建筑如今仍在使用,是印度棉花协会的办公楼,印度棉花产业的行政管理,以及棉花纤维的鉴定分级等工作仍然在此进行。塞斯带我乘坐老式拉门电梯来到顶楼,从这里可以看到整个孟买市。市中心密密麻麻的高楼大厦之间能看到数个老式烟囱,但烟囱下面却什么都没有。

“这些烟囱的所在地就是当年的棉纺厂,如今这些工厂全都搬到内陆去了,但孟买市政府专门把烟囱保护下来留作纪念,希望孟买人民不要忘记这座城市当初是靠什么建起来的。”

棉花改变世界

( 发明水力纺纱机的英国人理查·阿克莱特 )

( 发明水力纺纱机的英国人理查·阿克莱特 )

作为野生植物的棉花遍布全世界几乎所有的热带和温带地区,但最早将其作为农作物加以种植的是印度河流域的达罗毗荼人(Dravidian),他们开创的哈拉帕(Harappan)文化被公认为人类历史上最早的文明之一。考古证据显示,哈拉帕人早在7000年前就已经学会了怎样将棉花纺成棉布,制作成衣服和其他日用品。

已知关于棉花最早的文字记载来自古希腊历史学家希罗多德(Herodotus),他在公元前5世纪时首次提到棉花,说印度有一种奇怪的树,可以长出羊毛。当时欧洲人只会用羊毛或者亚麻做衣服,而棉布比它们更易染色,再加上印度盛产植物性染料,所以印度很可能是所有古代文明当中衣着最鲜艳的民族。13世纪的旅行家马可·波罗就曾盛赞印度的棉布,称其为全世界最美的织物。

( 英国人詹姆士·哈格里夫斯发明的珍妮纺纱机 )

( 英国人詹姆士·哈格里夫斯发明的珍妮纺纱机 )

1498年,葡萄牙探险家达伽马成功地绕过好望角到达印度,为欧洲人打开了通往印度之门。葡萄牙人一开始主要做香料贸易,但他们很快发现印度棉布也很赚钱,从此他们的货船里又多了一样货品。为了保护本国的羊毛业,英国政府早期曾经立法禁止棉花交易,直到1670年之后才引入了棉布。棉布价格便宜,穷人也穿得起,而且棉布易清洗,是做内衣裤的好材料。后人评论说,是印度的棉布改变了欧洲人对服装的审美趣味,并提高了他们的个人卫生水平。

17世纪末期,印度控制了全世界1/4的纺织品贸易,但是1764年发生了一件事,改变了纺织品市场的格局。这一年英国人詹姆士·哈格里夫斯发明了珍妮纺纱机,5年后,另一位英国人理查·阿克莱特发明了水力纺纱机,再后来,蒸汽机取代了水力,英国率先进入了工业化时代。机器织出来的棉布价格更便宜,质量也更有保障,英国棉布迅速销往全世界,打垮了各国的本土纺织业,印度也不例外。1831年,117名加尔各答商人联名上书英国枢密院,抱怨印度本土的纺织业被英国进口的棉布彻底打垮,生意没法做了。

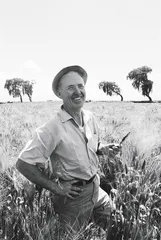

( 被后人尊称为“绿色革命之父”的诺曼·布劳格博士 )

( 被后人尊称为“绿色革命之父”的诺曼·布劳格博士 )

织布需要原料,英国的棉花进口量迅速增加。1764年英国进口棉花总量只有400万磅,1801年猛增到5600万磅,其中大部分来自美国。1607年棉花首次在弗吉尼亚扎根,很快就成了美国最赚钱的农作物,甚至可以说是这个新兴国家赚到的第一桶金。事实上,美国人惠特尼于1793年发明的机械轧棉机(Cotton Gin)被公认为是纺织业有史以来最重要的发明,这种机器能迅速将棉花纤维和棉籽分开,这是传统纺织业最费工的一道工序。有了轧棉机后,棉布终于得以全面替代了羊毛和亚麻,成为全世界最廉价、使用最广的纺织品。

轧棉机虽然省劳力,但棉花仍然是一种需要大量劳动力的农作物,于是美国开始从非洲贩运奴隶来种棉花,他们的到来改变了这个国家的历史进程,甚至间接地改变了人类的音乐史。黑人棉农们自娱自乐的弹唱演变成了布鲁斯,从中诞生了爵士乐和摇滚乐,世界流行音乐的面貌从此焕然一新。

( 1971年6月,在加尔各答排队领取食品和药物的印度难民 )

( 1971年6月,在加尔各答排队领取食品和药物的印度难民 )

黑奴问题导致了美国南北战争的爆发,这场战争使得美国的棉花出口变得极不稳定,英国纺织业断了口粮,不得不转向印度。作为距离印度产棉区最近的港口,孟买成了印度棉花的交易中心,孟买商人们纷纷去乡下鼓动印度农民改种棉花,印度就这样从一个棉布出口大国转变成了棉花种植大国和出口大国。

为了提高棉花的产量和质量,一位名叫威廉·凯里(William Carey)的英国园艺爱好者于1820年在加尔各答成立了“皇家农业与园艺协会”(Royal Agri-Horticultural Society),虽然早期成员大都是住在印度的欧洲人,但这是印度境内第一个与农业技术有关的科学学会,为印度的农业现代化做出了自己的贡献。该协会还出版了一本期刊,内容涵盖气候、土壤、种子、灌溉和畜牧等多个领域,是第一本研究印度农业问题的科学期刊。正是在这家学会的帮助下,印度引进了美国的长绒棉,但是这个新品种需要健全的灌溉系统和充足的化肥等现代农业技术作为支持,印度农业尚处于靠天吃饭的原始阶段,没法满足这些条件,导致这批新品种在印度遭到惨败。

( 转基因农业反对派的代表性人物凡达娜·席娃 )

( 转基因农业反对派的代表性人物凡达娜·席娃 )

自19世纪中期开始,英国放宽了技术出口限制,一批印度商人引进了织布机,开始在印度设厂制造棉布,逐渐夺回了被英国人占领的国内市场。据统计,1896年时印度本土生产的棉布只占国内需求总量的8%,1913年就上升到20%,1945年时则达到了76%。从现代的角度看,印度棉花业和纺织业的兴衰是商业竞争的一个必然结果,类似案例几乎天天都在发生着。但在当年的印度,此事被当作英国殖民者剥削印度人民的经典案例,遭到印度各界精英的痛斥,圣雄甘地是其中最激进的一个,他不但反对向英国出口棉花,而且反对引进英国人发明的织布机,以及其他各种先进技术。他相信印度人只有回到农耕时代,才能真正摆脱英国的影响,重新过上幸福的生活。“我们必须逐渐恢复过去那种简单的生活方式,铁路、电报、医院、律师、医生……所有这些东西都必须丢弃掉。”他在一次集会上对支持他的民众说,“你不能在工业文明的基础上实现非暴力的理想,这种理想只能从自给自足的乡村中找到。”

甘地相信印度的传统文化是幸福的源泉,他号召印度人放弃英语,学习梵文,从印度教典籍中学习生活技能,寻找人生智慧。为此他特意学会了纺线,自己给自己做衣服,并号召民众用印度的传统方式生产生活必需品。初版的印度国旗中间有个轮子,据说那就是甘地提议加上去的,代表印度的传统纺车。可实际上这种纺车(Charkha)是12世纪时伊朗人发明的,14世纪传入印度后将后者的织布效率至少提高了6倍,终于代替了印度人原来的纺车。甘地不一定不知道这段历史,他的目的是想让印度尽快摆脱殖民地的身份,变成一个政治和经济均不受西方控制的独立国家,退回农耕时代是他选择的最有效的路径。可惜甘地被印度教极端分子暗杀,没能亲眼看到这一天的到来,但他一手缔造的国家选出的第一任总理尼赫鲁是他的忠实信徒,印度终于在尼赫鲁的带领下走上了独立自主的道路。

( 已有80多年历史的日本棉花交易所遗址 )

( 已有80多年历史的日本棉花交易所遗址 )

第一次绿色革命

印度于1947年宣布独立,但在独立前,穆斯林占多数的巴基斯坦和孟加拉地区先后从印度分离了出来,这场分离引发的人口大迁徙至少造成了50万人死于非命,印度人民为独立付出了惨痛的代价。

( 2001年,孟山都公司在印度班加罗尔的研究中心开展水稻新品种培植试验 )

( 2001年,孟山都公司在印度班加罗尔的研究中心开展水稻新品种培植试验 )

国家分裂的一个副作用就是印度的主要产棉区被划给了巴基斯坦,但大部分棉花加工厂则留在了印度。为了减少对进口的依赖,印度政府提出了“多种棉花”的口号,鼓励印度各地农民改种棉花,但收效甚微。原来,尼赫鲁虽然在政治上奉行西方式的民主自由,但他仇恨美国,在经济上仿照苏联模式,大搞计划经济,可惜这招不灵,印度的经济发展停滞不前,无论是工业还是农业都步履蹒跚。根据印度纺织工业协会(CITI)的统计,印度上世纪50年代的棉花产量仅为99公斤/公顷(1公顷等于15亩),60年代勉强提高到了134公斤/公顷,远低于同期国际水平。

棉花产量上不去还好说,粮食产量不足就是一个事关印度人民生死的大问题了。印度政府一直不重视水利建设,农业主要靠天吃饭,1957~1959年连续3年大旱,粮食库存消耗殆尽,幸亏美国国会通过了一项名为PL-480的新法规,允许美国政府以发展中国家的本国货币结算粮食出口,打通了美国粮食出口印度的通道,这才没有出现大饥荒。据统计,印度1960~1964年这5年里一共从美国进口了1600万吨粮食,被国际社会称为“世界的粮食篮子”(意为乞讨者)。

“我必须痛苦地承认,独立10年之后,印度这个传统农业大国却仍然不能喂饱自己的人民。”尼赫鲁在纪念印度独立10周年的大会上说道,“我们不能再把责任推给神仙、星座或者洪水干旱了,毛病就在我们自己身上。”

话虽这么说,但尼赫鲁政府一直忽视农业的基础建设,对于农业新技术的引进更是持怀疑态度。1964年5月27日尼赫鲁因病去世,接替他的是温和而又讲求实际的拉尔·巴哈杜尔·夏斯特里(Lal Bahadur Shastri)。夏斯特里上台后所做的第一件事就是任命C.苏布拉马尼姆(C.Subramaniam)为农业部长,此人是一个受过现代教育的新型官员,胆子大,上任后立即着手对印度的农业体系进行改革。

根据印度著名专栏作家格查仁·达斯(Gurcharan Das)撰写的《解放了的印度》(India Unbound)一书记载,1966~1967年印度又遭遇了一次大旱,不得不从美国紧急进口了1400万吨粮食,那段时间每10分钟就有一艘运粮船从美国的港口出发前往印度。时任美国总统林登·约翰逊不知为何下令停运一天,把印度人急得团团转。不少人认为,约翰逊之所以这么做是为了惩罚印度在“越战”问题上支持越南的立场,但达斯认为,约翰逊是为了给印度政府施加压力,逼其加快农业改革。

“当时印度政府的压力很大,因为领导阶层当中反美的左派人士占多数,他们一直反对印度政府从美国进口粮食,认为这是美帝的阴谋。”国际粮食政策研究所(IFPRI)印度分所的所长P.K.乔什(P.K.Joshi)在接受我采访时回忆说,“左派们否认印度粮食短缺,他们相信这是少数不法粮商囤积居奇的结果,呼吁政府加强管制,打击奸商,认为这样就能解决粮食短缺的问题。”

印度农业专家联合会(ISAP)主席S.昌德拉(S. Chandra)是那次农业危机的亲历者,他于1964年获得了美国伊利诺伊大学农学系的博士学位,毕业后主动放弃了在美国工作的机会,回到印度从事杂交玉米的研究。“我当时的想法很简单,美国人已经吃得很饱了,不需要我再去给他们的碗里添粮食,而我的祖国印度正相反,农业技术水平很差,老百姓在挨饿,于是我就回来了,去旁遮普大学的农学系担任系主任。”昌德拉对我说,“我回来后就发现,印度农民很愿意接受新技术,只是政府不给他们机会。比如在尼赫鲁时代,印度政府严禁从国外进口种子,很多品质优良的种子就这样被挡在了国门之外。”

所幸,新上任的农业部长苏布拉马尼姆不信邪,他听说有位名叫诺曼·布劳格(Norman Borlaug)的美国科学家培育出一种矮秆小麦,产量比过去有了大幅度提高,便决定把宝压在这种神奇小麦上。他迅速派人和美方谈判,然后包了数架波音707专机,从美国运进来1.6万吨矮秆小麦的种子,鼓励印度农民试种。最先试种这种新型小麦的正是位于印度西北部的旁遮普邦,这个邦的“印侨”最多,思想最开放,最善于接受新鲜事物。

“试种的结果证明,矮秆小麦平均亩产比印度本地的小麦品种提高了一大截,于是印度其他地方的农民便放开胆子引入了这种美国小麦,举世瞩目的印度第一次绿色革命就这样开始了。”昌德拉对我说,“布劳格博士也被后人尊称为绿色革命之父,获得了诺贝尔和平奖。”

矮秆小麦的高产是有条件的,其生长周期内不能缺水,对肥料的要求也很高。聪明的苏布拉马尼姆深知提高农作物产量不是仅依靠一粒神奇种子就能实现的,必须对印度的农业体系来一次全方位的改革。他听从了印度农业专家们的建议,迅速批准进口了大量化肥,并修改政策,允许外国私营企业来印度开设化肥厂和农药厂。

“随着灌溉水平的提高和化肥的广泛使用,印度农田里的杂草开始疯长,除草越来越困难,农民对于除草剂的需求十分迫切,孟山都就这样进入了印度的农业领域。”孟山都公司印度企业事务部总监G.舒克拉(G. Shukla)向我介绍说,“我们引入的除草剂丁草胺(Machete)在印度卖得很好,直到现在仍然是印度除草剂市场的黄金标准。不过我们5年前把这个品牌卖给了一家中国公司,集中精力开发新种子。”

除了引进外资,苏布拉马尼姆还改变了印度的农业经营体系,把农产品的零售价格适当放开,对农村土地所有制、信贷和水利设施等进行了大刀阔斧的改革。正因为有了这样一个一揽子改革计划,这场革命导致印度的农业面貌发生了革命性变化。统计数据显示,1967~1977年这10年里,印度的小麦产量保持了每年5.5%的高增长率,谷物的年产量则从上世纪50年代初期的5400万吨上升到20世纪末期的2亿吨。1980年美国政府出版的一份内参中提到,印度是当时所有发展中国家中唯一能够做到粮食自给自足的,到80年代中期,印度就已经可以向非洲国家出口余粮了。

在达斯看来,印度上世纪50~60年代整个经济领域乏善可陈,绿色革命是唯一的亮点。但即使如此,这场革命仍然遭到了来自印度国会和知识界的一致声讨,他们撰写的反对文章称,绿色革命标志着以美国为代表的资本主义入侵印度社会,败坏了印度的风气,迫使印度农民放弃了传统的经营方式和理念。但苏布拉马尼姆是一个很有手腕的政治家,他抵抗住了来自各方的压力,坚持了这场绿色革命。

“与这场绿色革命并行的还有一场‘白色革命’,福吉斯·库里安(Verghese Kurien)博士几乎靠一己之力把印度从一个牛奶严重短缺的国家变成了产奶大国。”达斯在《解放了的印度》一书中写道,“重温这段历史,我发现印度历史上的很多大变革都来自个人,而不是群众运动。这些孤胆英雄往往在开始时候都没有意识到他们的所作所为将有什么样的后果,但他们最后成功了。”

“你知道印度是个民主国家,每次遇到各方意见不统一的时候,领导人们都小心翼翼的,不敢轻易做决定。上世纪60年代的印度可以说到了一个危险的临界点,再不改变就要饿死人了,所以当时印度的政治家们不可能再去搞民主了,必须立即采取行动,绿色革命就是这样开始的。”乔什向我解释说,“但是现在情况不同了,印度的粮食基本够吃,农业虽有问题,但远没有当年那么严重,政治家们的改革愿望没有那么迫切,于是第二次绿色革命遇到了很大阻力,进行得很不顺利。”

第二次绿色革命

12月是收获的季节,位于印度中部的马哈拉施特拉邦(Maharashtra)一片繁忙景象,这是印度的农业邦,到处都是农田,几乎每一寸土地都种上了庄稼,以小麦和棉花为主,兼种各类蔬菜和甘蔗。印度超过一半的国土是耕地,总面积约为1.7亿公顷(相当于26亿亩),几乎是中国的1.5倍。印度人很少吃肉,对饲料作物的需求量不大,豆类却种得很多,是大部分印度人的主要蛋白质来源。即使如此,印度的粮食问题仍未完全解决。国际食品政策研究所去年公布的“全球饥饿指数”显示,印度在81个发展中国家中排名第67位,平均每天有3000名印度儿童因为营养不良而丧命,这确实是一件让人费解的事情。

马哈拉施特拉邦中部有个柯坦姆巴村(Kotamba),村民桑托什(Santosh)带我去参观他家的棉田。此时的棉花植株已经有一人多高了,枝繁叶茂,看上去非常健康,棉桃也已经接近成熟,快到采摘的时候了。

“过去我种的棉花每100个花蕾只有10个能结桃,每公顷最多只能收1000公斤籽棉,现在一半以上都能结桃,产量提高到每公顷将近4000公斤。”桑托什通过翻译对我说,“打药的次数也减少了很多,过去是每年都要打7~8次农药,现在只要打3次就可以了。”

这位桑托什种的是转基因棉花,这种棉花转了来自苏云金杆菌的Bt基因,能够自己生产Bt蛋白质。这种蛋白质属于生物杀虫剂,能够杀死鳞翅目昆虫(比如棉铃虫),却对其他动物无害。转Bt基因的棉花1997年就被中国农业部批准进行大面积商业化种植,但是印度政府直到2002年才批准。

“其实转基因棉花早在1994年就进入了印度,1996年开始田间试验,没有发现问题,但印度政府因为各种原因一直不批准。后来旁遮普邦的农民不知从哪里拿到了种子,偷偷开始试种,抗虫效果很好,于是周围的棉农迅速效仿,政府眼看禁不住了,只好批准。”印度生物技术公司联合会(ABLE-AG)农业分部的执行主席N.西塔拉马(N.Seetharama)对我说,“这个Bt基因是孟山都开发的,他们和一家印度本土公司马希科(Mahyco)合作,成立了一家合资公司,负责在印度推广。孟山都很聪明,他们只授权给那些做杂交种子的公司,这样农民就没办法留种,对于专利的保护会更有效。”

不过,村民桑托什告诉我,他很早就习惯了每年都去种子公司买种子,比自己留种更有保障,而且转基因种子也不贵,每袋才930卢比(1元人民币兑换8卢比),内装450克种子,可以播种1英亩土地(1英亩约等于6亩)。“每英亩棉花需要的化肥和人工费等成本加起来大约为1.8万卢比,如果按照每英亩产1000公斤棉花来计算,可以收入4万卢比,净赚2.2万卢比。对比之下,种子的成本是很小的,种子的质量更重要。”他说。

桑托什从祖辈那里继承了7.5公顷土地,每年的净收益大约为40万~50万卢比,在当地算是大户了。和他一起接受采访的另外两位农民分别拥有3.6和1公顷土地,大约可以分别称之为中农和小农户。他们也都选择了种植转基因棉花,因为这种棉花比非转基因的更合算。

舒克拉也因此给我算了一笔账。如今每英亩喷一遍杀虫剂的材料和人工费加起来大约为600~900卢比,Bt技术为农民节约了5~7轮农药,相当于节省了4000卢比费用。二代Bt棉花种子的零售价约为每袋1500卢比,其中专利费为225卢比。孟山都已经和50家印度本土种子公司签订了授权协议书,由他们负责开发适合当地情况的Bt棉花品种。目前孟山都尚未发现有盗版的行为。

事实上,中国虽然比印度早5年引进了这项技术,但因为中国很快出现盗版,孟山都便停止了技术出口,导致中国棉农只能使用第一代Bt技术。印度则因为对知识产权的保护较为严格,孟山都于2006年又将其开发的第二代Bt技术授权给了印度公司。二代技术多转了一个Bt基因,抗虫性能更好,害虫产生抗性的概率也更低。印度目前已经有1180万公顷的棉田使用了二代技术,占棉花播种面积的71%。如果再算上第一代Bt抗虫棉,印度已经有超过94%的棉田种的是转基因棉花,达到这一数字只花了10年时间,速度可以算是相当快了。

“要想发挥出转基因棉花的所有潜力,其他相关技术也必须跟上,我们制定了一项政策,和我们签约的种子公司不能只卖种子,还必须派农业技术人员随种子下乡。”舒克拉对我说,“据统计,转Bt基因的棉花比普通棉花产量提高了30%~60%,其中很大一部分原因是杂交,以及其他相关农业技术的提高。”

转基因技术,以及随之而来的一系列农业科技的进步,使得印度的棉花种植业取得了长足的进步。“转基因之前的2002年印度棉花平均单产为308公斤/公顷,2007~2008年就上升到554公斤/公顷的历史最高点,最近几年因为气候等原因略有下降,去年降到了500公斤/公顷以下。”印度纺织工业协会秘书长沙竺·芒加兰姆(Shaju Mangalam)先生向我详细描述了印度棉花业的历史,“总的来说,转基因棉花进入印度的这10年来,棉花种植面积提高了将近一倍,总产量则翻了一番多。如今印度本土产的棉花有1/5都出口了,印度从一个棉花净进口国一跃成为全世界第二大棉花生产国和第二大棉花出口国。”

芒加兰姆还向我详细介绍了印度棉花种植业历史上的每一次进步,以及背后的原因。前文提到,上世纪50年代印度的棉花平均产量仅为99公斤/公顷,60年代科学家们在本地棉花品种的基础上培育出一种高产棉,产量上升到134公斤/公顷,70年代印度政府打开国门,引进了美国的长绒棉,产量上升到169公斤/公顷,80年代引进国外先进的杀虫剂和害虫控制技术,产量继续上升到了267公斤/公顷,接下来是转基因棉花,产量再次跃上了新的台阶。

“可是,和国外先进水平相比,印度的棉花种植业还是太落后了。”谈起第二次绿色革命,芒加兰姆并没有显得太高兴,“如今美国的棉花单产已经超过了1000公斤/公顷,是印度的两倍,中国也已经超过了1300公斤/公顷,澳大利亚最高,平均单产将近2000公斤/公顷!”芒加兰姆还告诉我,印度棉花业落后的原因有很多,除了化肥跟不上外,水利系统落后是更主要的原因。如今印度只有30%的耕地有灌溉系统,其余的全都是靠天吃饭。印度每年只有两个月的雨季,如果这两个月的雨下足了,一年的收成就算有了,可一旦雨没下够,来年粮食一定减产,这就是为什么印度大部分农产品的平均产量只有国际先进水平的一半甚至更低的原因。印度虽然有着全世界第二大的耕地面积,以及素食传统的优势,却仍然不能喂饱所有的国民。

看来这第二次绿色革命进行得还不彻底。不过,因为来自各方的阻挠,这场革命很可能尚未展开就已胎死腹中。

来自公民社会的阻力

2010年,马希科公司申请在印度推广转基因茄子,听到这个消息后,以绿色和平组织为首的一批非政府组织上书印度环保总局,表达反对意见。当时的环保总局局长J.R.拉米什(J.R. Ramesh)拿不定主意,便亲自去印度各地召开了数十次座谈会,与各界群众和非政府组织的成员进行对话,广泛征求意见。

“虽然农民协会和科技协会等组织都支持转基因茄子,但是更多的非政府组织是由环保人士、左派和反对全球化的人士组成的,甚至还有一些杀虫剂生产商也混迹其中,他们无论是人数还是嗓门都比前者大,很快就占了上峰。”旁遮普大学植物系主任I.S.杜阿(I.S.Dua)教授对我说,“这些人用谣言来反对转基因,比如他们说转基因茄子会致癌,去转基因农田里走一趟会导致阳痿等等,老百姓被这些话吓住了,纷纷表示反对转基因茄子。其实转基因茄子已经在印度各地的大田里试验了9年,所有结果都表明,这种茄子无论是对人体还是对环境都无害。”

“转基因的反对派们都很有创意,他们到处宣传说吃了转基因茄子就算开荤了,结果把很多食素的印度人吓住了。”乔什补充道,“印度的反转派大都是专业的反对者,他们比科学家们更懂得如何面对媒体,如何利用媒体来赢得民意。”

凡达娜·席娃(Vandana Shiva)博士就是反对派的代表性人物,她早年是学理论物理的,曾经在加拿大西安大略大学拿到过一个哲学博士学位。后来她选择回到印度,成立了一个非政府组织“九种”(Navdanya),宣传环保理念,提倡回归传统社会。她曾经多次接受国内外媒体的采访,并出现在数部环保纪录片中,可以称得上是印度公民社会的代言人。我专程去该基金会位于新德里闹市区的办公室拜访了这位传奇人物,这间办公室位于一幢居民楼的三楼,是普通民居改装的,过道有个书架,上面摆满了她写的书,从标题看,绝大多数都是反全球化和提倡有机农业的,比如《被大公司绑架的生物多样性》、《自杀的种子》和《无需专利的种子》等等。

采访约在上午10点,席娃迟到了20分钟,只给我留下了40分钟的采访时间,就又要出门去参加一个研讨会。她穿着一身红色的纱丽,圆圆的脸上有一对圆圆的大眼睛,再加上眉心间点的那颗巨大的红点,看上去很有福相。她讲话的时候面部表情极为丰富,口齿清晰,节奏感掌握得非常好。但最让我惊讶的是她的英文不但非常流利,而且几乎没有任何印度口音。总之,这是一位天才的演讲者。

“孟山都是个邪恶的公司,最初他们进入印度就是非法的,至今仍然在毒害印度人民。”她开门见山说,“孟山都发明的转基因棉花不但对人体有害,对环境有毒,而且让印度农民背了一身债,导致大量棉农自杀。”

“既然转基因棉花这么糟糕,印度又是一个民主国家,为什么印度农民还去种它呢?”我问。

“这就是孟山都厉害的地方,他们垄断了印度的种子市场,让印度农民没有选择。”这是她的解释。

接下来,席娃历数了转基因棉花的种种坏处,但我后来又采访了印度的农民,以及几位农业领域的专家,却都认为她的指责不成立。比如,她说转基因棉花有毒,不但能毒死牛,而且还毒死了美洲的帝王蝶。但是我采访的那个柯坦姆巴村的村民告诉我,他们一直在用剁碎的棉花叶子喂牛,没有发现问题。杜阿还告诉我,转基因毒死帝王蝶事件早已被科学界证明是研究方法出了问题,事实上帝王蝶种群数量一直在增加,并没有受到转基因农作物的影响,辟谣论文已经发表在《自然》杂志上了。

再比如,席娃认为种植转基因农作物会破坏生物多样性。杜阿认为这个指责也不成立,因为目前已有的转基因农作物只是把若干个外源基因转入了农作物,这些基因完全可以通过杂交的方式转移到其他同类品种中去。事实上,印度目前有50家种子公司在培育自己的转基因棉花品种,这就保证了各地棉农都能种上适合本地情况的转基因棉花,棉花的生物多样性并没有受到影响。

席娃还对印度政府部门提供的统计数字表示怀疑,她认为过去印度农民是把棉花和豆子混在一起种的,所以统计产量的时候数字偏低,如今转基因棉花变成了单一品种,单产自然就高了。但是我在柯坦姆巴村看到的情况和席娃的说法正相反,转基因棉花依然是和豆子间种的,这是印度古代农民遗留下来的优良传统,至今仍未改变。

最后,席娃对孟山都的专利费制度表示了极大的愤慨:“孟山都所做的就是把一个基因转到另一种生物里去,而被转了基因的生物不需要孟山都的帮助就可以自我繁殖了,孟山都凭什么一直收取农民的专利费呢?”

“软件行业不也是这么运作的么?”我问。

“所以我支持开源软件。”她回答。

西塔拉马告诉我,席娃的想法在印度非常普遍:“转基因棉花在推广的初期确实有一些农民抱怨过专利费的问题,这种现代社会特有的运作方式对于很多印度农民而言是非常新鲜的。事实上,不仅是农民,很多普通民众也不理解,这就是印度公民社会和非政府组织反对孟山都的主要理由。”

孟山都公司的舒克拉则另有想法:“印度政府历来反美,和欧洲走得更近,很多印度人的思维方式都被欧洲所左右,没有意识到欧洲和印度的情况有所不同。70%的印度人最大的生活支出是用来购买食品的,粮食价格是印度人最大的负担,欧洲人则完全相反,他们基本上不种地了,搞搞有机农业反而更赚钱。印度的很多非政府组织没有意识到这个区别,按照欧洲人的思路来看待印度的事情,而那些不熟悉农业运作方式的城市人口被这些环保组织搞糊涂了,盲目反对新技术。印度政府也不愿意得罪选民,息事宁人。种种原因导致了现在的结果。”

但在《印度商业线报》(The Hindu Business Line)总编辑G.昌德拉施卡(G. Chandrashekhar)看来,此事双方应该各打五十大板。“反转派为了反对转基因造了很多谣,这当然不对,可转基因一派也夸大了这项技术的威力,比如他们坚称如果没有转基因技术会导致全世界出现粮食危机,很多人将会被饿死,这也有点夸张了。”昌德拉施卡对我说,“转基因一方夸大了这项技术的好处,一旦没有兑现,公众就会怀疑他们以前说过的所有话。”

昌德拉施卡很早就开始关注这个领域,早在1998年就跟随印度专家代表团出访美国,考察了转基因技术的状况。在他看来,这项技术之所以遇到如此大的阻力,原因就在于科学家和公众之间的交流出了问题。印度是民主国家,一旦来自民众的反对声太多,政府就无所适从了。

果然,印度前环保局长拉米什在征求了一圈意见后否决了转基因茄子的上市请求,并修改了相关法律,将转基因技术的大田试验审批权从中央政府下放到各个邦。印度转基因技术的监管机构本来就相当分散,中央政府至少成立了6家机构,从各个方面掌控着这项技术的生杀大权,法律修改后审批权再次被分散,一个本来应该属于科学界的议题被强行推向了社会,其结果可想而知。截止到发稿时为止,目前仅有旁遮普和哈里亚纳这两个位于印度西北角的邦允许进行转基因大田试验,导致几乎所有的转基因研究被迫停止。

面对挑战,科学界自然也要反击,官司最终打到了印度最高法院,法官同样不敢下结论,把皮球又踢了回去,让社会各界发表意见。最先表态的是印度国会任命的一个专门委员会,这个由31人组成的委员会花了两年时间收集了来自民间组织的1.5万页证词,于去年8月9日发表了一份长达492页的分析报告,建议最高法院立即下令停止转基因研究。

“这个委员会的领导人是印度共产党的党员,自然不会认同转基因。”杜阿分析说,“事实上委员会的31名成员当中没有一个是搞农业的,甚至没有一个人是有科学背景的,他们全都是职业政治家。”

去年10月9日,印度总理曼莫汉·辛格任命的科学顾问委员会发表了一份报告,公开表示支持转基因技术。该委员会还建议印度政府简化审批程序,成立一个由相关领域专家组成的独立审查机构,统一管理印度的转基因农业。杜阿告诉我,这个委员会的32名成员基本上都是相关领域的学者和专家,他们代表了印度科学家的主流意见。

9天后,也就是10月18日,情况再次发生变化,印度最高法院下属的一个科学委员会公布了一份建议书,建议最高法院立即下令禁止印度科学家从事转基因大田试验,为期10年。目前最高法院正在对这份建议书进行听证,不知道又得等到什么时候才能有结果。杜阿告诉我,这个最高法院科学委员会其实是由一位反对转基因的环保活动家阿鲁纳·罗德里格斯(Aruna Rodrigues)提议成立的,6名成员也都是由他推荐的,其中没有一个人是真正的农业科学家。

10天后,印度新任命的科技部长贾伊帕尔·雷迪(Jaipal Reddy)召开记者会,表达了对转基因技术的不信任。

“印度政府向公众传递了一系列互相矛盾的信息,这将导致很多农业科技企业无所适从,不得不停止投资开发新的农业技术。”昌德拉施卡对我说,“对于转基因技术我一直持中立立场,但我相信一点,那就是没有人有权力阻止科学的进步。”

曾经亲身参与了印度第一次绿色革命的昌德拉对最近几个月发生的一系列事件感到非常愤怒:“转基因农作物已经在全世界安全种植了20多年,相关技术一直在进步,光是棉花就已经开发出7个新基因了,它们都能造福棉农,但是印度却走在了和世界潮流相反的道路上。”

那么,这些困难背后的原因到底是什么呢?昌德拉认为,原因出在了所谓的“印度式民主”上。“民主本身是好的,但是这个好制度在印度经常没有好的结果,因为印度有一个巨大的、没有受过良好教育的票仓。”他无奈地对我说,“其实印度有非常好的科学家和知识分子,但是印度的知识分子却是最不被重视的一群人,因为这是一个政治家当道的国家。政治家只看重选票,所以政治家的个人魅力比尊重事实更重要。政治家们不需要知识分子那点选票,他们更重视普罗大众,后者人数众多,但缺乏知识,很容易上当受骗,被一点小恩小惠所收买。所以印度现在的情况就是投票的人大都没有文化,有文化的人大都不去投票,而普通印度人没有意识到正是他们选出来的政府拖了印度的后腿。”

昌德拉施卡说得更直接:“印度最大的问题就是政府的管理水平太低。印度有太多的政府机构,它们相互扯皮,把这个国家治理得一团糟。印度独立60多年了,可是印度的农民还在靠天吃饭,至少有1/3的印度人生活在贫困线以下,经常吃不饱饭,营养不良,政府要负很大的责任。”

“民主制度为什么没有起作用呢?”我问。

“很多人觉得印度选了60多年的总统,历次选举基本上没有出过大的乱子,所以印度一直被称为全世界最大的民主国家。但是你要知道,民主可不光是每5年去投一次票那么简单,更何况印度至少有3亿贫穷而又不识字的选民,他们根本不是在生活(Living),只是在生存(Existing)而已,这些人根本不在乎谁当选,他们唯一想要的就是吃饱饭。所以我认为,印度的民主制度是失败的,它没有给印度人民带来幸福,印度不是一个真正意义上的民主国家,它有太多的地方需要改进。”昌德拉施卡答道。 故事生物技术孟买绿色革命棉花白金转基因植物转基因政策转基因棉花农民孟山都