逝者如斯:云门舞集40周年之《九歌》

作者:石鸣(文 / 石鸣)

( 1993年云门舞集在台湾首演《九歌》时的剧照 )

( 1993年云门舞集在台湾首演《九歌》时的剧照 )

《九歌》本来2007年已经封箱不演了。

全剧全长两个小时,将屈原《九歌》中的主要篇章和主要神祇挑出来,基本按照原诗顺序演绎了一遍。

与林怀民此前曾改编过的《白蛇传》、《红楼梦》、《后羿射日》等古典文学作品相比,《九歌》尽管为人们熟知,但其具体内容和含义,大多数人都语焉不详,即便是最可能熟悉的“湘夫人”、“山鬼”等角色,其形象也不甚清晰,以及,整首《九歌》,作为抒情诗,并不具备传统意义上的一个完整的故事叙述。

按照公认的说法,《九歌》与祈神有关。林怀民为这支舞设定的关键词是:“然而,神祇从未降临。”

“我把舞台当成一个神龛,一个祭坛,上面充满了各种仪式。”林怀民说。舞者大量使用了面具,而“面具在任何一个民族的文化中,都有特别严肃的含义”。前台的乐池中满满一池清水,植了亭亭一排夏荷。林怀民曾经对这池荷花很在意,要求一定是真的荷花,这是《九歌》的意象在他心中最初的萌芽。他说,当年,他在巴厘岛雾布街上,为一家名为“荷花餐厅”的荷塘庭院深深吸引,觉得“那是一个令人心动,又充满生机和颓废之美的地方”。他从此认定《九歌》之舞要从一池荷花开始。

“其实《九歌》里面有很多花,但就是没有荷花。”林怀民说,“然而,荷花对于《九歌》而言,是极好的舞台形象与象征。”

当年与林怀民合作的舞美设计大师李名觉,游学西方,享誉欧美,曾对林怀民对“真的荷花”的执念感到不解,甚至质疑舞台上的荷花有没有必要存在。按照李名觉的观点,林怀民的舞蹈本身已经具有足够丰饶的意象,过多的舞美形象反而会产生干扰,他甚至建议干脆取消荷花,用“空的舞台”。然而,他最终还是在美学上妥协了,将荷花视为舞台上林怀民“个人某种哲学”的存在。他的学生、台湾另一位著名舞美设计师林克华后来解读道:“为什么林怀民坚持舞台上要有真的东西?或许在美国生活的人不太能体会这些,我觉得林怀民的意思是,台湾需要一些真实的东西,太多的虚幻、假象充斥在社会,‘真实’是对台湾一种特定的指控和说明。”

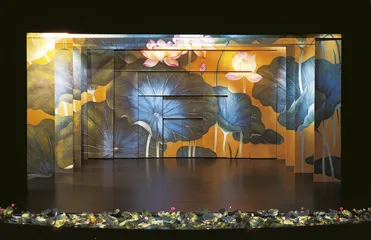

( 1993年云门舞集在台湾首演《九歌》时的舞台设计 )

( 1993年云门舞集在台湾首演《九歌》时的舞台设计 )

《九歌》首演之际,正是云门舞集建团20周年(1993),从林怀民的创作轨迹来看,也是云门风格发展上的一个分水岭。此前,西方舞评家们曾经注意到云门编舞一个有趣的特征:极少有托举的动作。在西方,从古典芭蕾到现代舞,舞者常常被高高托起,云门的形态却是“舞者蹲沉、向下扎根”。

这一方面其实是受排练场地所限。1988年林怀民暂停云门舞集之前,排练场一直蜗居在市区公寓楼之中,楼下是商铺,楼上便是排练厅,舞者跳得忘了形,往高处跃,便会不小心碰了头,于是升举动作便不得已从林怀民的脑中消遁。直到1991年云门舞集复出,排练场第一次搬迁到台北市区之外的八里,林怀民才获得了高达六七米的排练空间。

( 1993年台湾首演《九歌》剧照 )

( 1993年台湾首演《九歌》剧照 )

《九歌》作为在这个排练厅里编的第一支大型舞蹈,不仅出现了大量的托举动作,并且整段《云中君》的编舞,是一个舞者站在另两个舞者肩上起舞,从头到尾不落地,这也符合林怀民对这个人物形象的设计:翩翩然在空中自由翻腾的少年。配乐则是以格调优雅著称的日本雅乐。

舞评家们对这段舞激赏不已,认为是《九歌》全剧中最能体现林怀民舞蹈语言之创新的段落。在他们眼里,身着现代装束、托举起神祇造型的“云中君”的两名舞者“如同神的脚之延伸”。“这种简单的人体组合马上呈现出一种矛盾关系——神踩压着信徒但同时又被他们支撑。神与其支持者不能相离,但为了使舞蹈顺利进行,这三名舞者必须忍受肉体的考验,以表现出‘主-仆’、‘殖民者-被殖民者’之间的复杂关系。”

林怀民的好友、美学家蒋勋曾在电视媒体上多次为台湾大众普及讲解《九歌》这部舞作,并为之撰写了专著,他称《云中君》为“《九歌》最美的一段,恰恰好地触碰了云门《九歌》的美学核心”。

原诗主要神祇一一登场后,倒数第二段《国殇》成为整出舞剧中最通俗、意义最容易被解读的段落。这也是林怀民脱离《九歌》原诗最远的一段个人创作。当一个个人名被旁白音念出来时,下面有观众感到了激动。“《国殇》里面的英雄都不算是英雄,因为台湾就是这么一个地方,外面的势力进来,你抗拒,然后被干掉,自己总是很委屈,寻不到所谓的正统。很多烈士要么被后代忘记,要么始终得不到承认。”林怀民说。

在这样一段反复而激烈的舞蹈之后,最后一段《礼魂》变得出奇安静。舞者只是在舞台上上上下下,在台湾原住民邹族人吟唱的《送神曲》中,将众多烛台摆成一条灯河,直到剧终底幕升起,灯河闪闪烁烁一直延伸到地平线上。许多观众都对《礼魂》的视觉效果啧啧赞叹。

然而,当年这些动人的视觉设计后来却成为林怀民的负累,并促成了他2007年决定将此舞封箱。“太笨重,太琐碎,所有那些景片,都是铝片,固定起来要多少螺丝,舞者也太多,舞台上挤得太满。我们今天简直难以想象,也不需要。”他说。

“在《九歌》之前,云门的舞从来没有那么复杂的布景,那个时候台湾本身也没有技术和条件。我们等于是在从零开始慢慢摸索,做了20年,到一个顶点。不停地寻找,所以才会做得这么复杂,等于是做了一个台湾当年最复杂的舞台作品。这个做完之后,才越来越简,直到最简,连颜色都是。所以要经过这一步,才有下一步事情。”

《九歌》也是林怀民最大规模的一次寻找身份认同的尝试。他搜索、汇集了东亚、东南亚中各式文化因子,直接而毫不犹豫地装进《九歌》这个百宝箱,甚至到了“啰嗦”的程度。这支舞中,每首配乐、每个面具造型、每个动作都是有来历的,例如“云中君”,来自林怀民在内蒙古一带的贺兰山脉看到过的壁画形象,“完全抄袭,如假包换”。

与此相伴,另一个很有意思的现象是:常年下来,云门舞集的作品仿佛成了台湾人认知本土文化的一种方式。“比如《薪传》,如果我们不演的话,就没有人记得陈达的歌了,他曾经是台湾一位很重要的民间歌手。重演《九歌》,我立刻收到了观众来信,告诉我好久没有听到这支舞里提到的名字、用到的声音了,那许多都是原住民文化的东西,知道与否都凭各自,没有什么特别的传承。”林怀民说。

《九歌》之后,才慢慢走出今天云门的身体方式。而这种身体,已经与一开始的那种身体不太一样了。《九歌》演完之后,云门的舞者们第一次开始把气功练习作为系统训练的一部分。再往后的编舞创作,林怀民形容是“一点一点从《九歌》里抽出来”,“因为材料来源杂,所以丰富够用”。《九歌》成为云门舞集后20年发展的另一个源头,从此地出发,路径越走离《九歌》本身越远,《九歌》的意义也越来越成为历史意义,2007年封箱,也成为云门舞集发展的一种必然。

然而,2008年云门排练场的意外失火,烧光了几乎云门所有的家当,同时促成了重新将《九歌》在内的三个历史作品搬上舞台的举措,原因很简单,这三个舞作的道具是大火之后唯一的幸存品。如今,云门舞集的人广为传诵的一个段子,便是“湘夫人”的面具被从烧得乌黑的道具箱子里取出的瞬间,拂去表面的烟尘,面具竟然完好如新。

2013年适逢云门舞集建团40周年,《九歌》开始在中国大陆长途巡演,之后是2014年伦敦的演出。“这一轮演完,便是彻底封箱。”林怀民说,带着一种如释重负。如今演《九歌》的班底基本全部换成了年轻一代的舞者,排练断断续续花了一年半,原因之一是舞者很难进入舞作的情境。“他们的身体太好,所以身体没有困难,而这个舞很多时候是要表现身体的困难。所以要耗他,不是自然而然能完成的。还要戴着面具,还要表现苦闷的状态,对他们来说确实很难适应。另一方面,这一代人比较接受视觉的、简单的东西,他们的文字和上一代比非常不同,思考方式也不同。也是因为他们很健康,没有阴影。”林怀民说。

在他看来,今天的《九歌》比起20年前,变得更有规范、更“讲究”了。与此同时,生命力少了一点,不像以前,有爆炸性的原始震撼。“但以前,你没有别的,只有生命力。你看以前的东西,千疮百孔,总觉得这个还可以怎么改,那个还可以怎么更好,可有些时候,你并不能真正改好,因为你回不去当初的氛围。当初做这个作品,基本就是喷出来的状态,今天我们不可能再那么赤裸和原始,但也不会那么暴躁。如今,新的一代人不一样,训练方法和体系也不一样了。年轻一代应该有新的语言和方法去表达。我跟年轻人讲,所有这些舞都消失最好,没有什么遗憾的,你的生命本来就是河水流过。文化总会有更适合的方式去保存和发言,不用害怕。”林怀民说。 40云门舞集台湾林怀民九歌舞蹈逝者如斯周年