开一个茶馆听故事

作者:曾焱(文 / 曾焱)

( 尔冬强摄影作品:《米店》 )

( 尔冬强摄影作品:《米店》 )

这两年,摄影家尔冬强大半时间住在上海青浦金泽的房子里,每天回家,总要开车路过小镇朱家角。

朱家角现在划归了青浦区,和城市之间的差别已经几近于无。尔冬强说,在他小时候的印象中,近郊的朱家角和他生活的上海市区好像处在完全不同的两个时空。幼时他对朱家角的记忆很温暖:有很多古旧的房子,街巷里遍布米油作坊,他觉得那些老房子老街就像是戏里的布景,街道上走动的人和布景是分离的。

上海近边的几个古镇里,朱家角后来开发旅游比较早,也是因为这个原因。20多年前,当身为职业摄影师的尔冬强开始拍摄《江南古镇》系列后,并没有把朱家角列入进去。他当时想的是抢先将一些还保持原生态的、暂时没有被开发的小镇存留影像,像朱家角这种已经热闹起来的地方,不妨再等等,“没想到一等,20年就过去了,太多东西都不见了”。

每天来往经过,尔冬强对朱家角的兴趣又被激发出来。他说,朱家角在宋元时期已成集市,清代中期为青浦西部贸易中心,到民国时期被上海城市需求带动,已经是作为百里四乡农副产品集散地的大商镇,记录它的商业、文化形态,对于了解上海近代史和江南风俗史都有重要价值。他决定把朱家角放入自己近年正在展开的另一个大型项目——口述和视觉文献系列。2009年秋天,他开始进入朱家角拍摄和记录,那些记忆中的老作坊成为追叙的主线:通过对150个镇上老人的访谈拍摄,拼接还原朱家角百年来的商业形态、生活样式和社会结构。

如果只是一个个上门寻访拍摄,尔冬强的记录不见得就超越其他影像记录者而获得格外关注,甚至也可能被人混同于日渐泛滥的人文旅游的图文之中。他的超越,部分在于他所选择的角度以及进入历史的独特工作方式:搭景讲述。

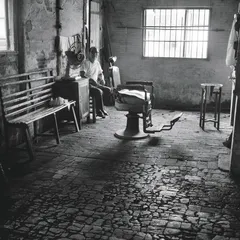

( 《剃头匠》 )

( 《剃头匠》 )

对于小城镇,茶馆这种地方通常是最重要的信息集散地,人来客往,谈天说地。确定了拍摄主题后,尔冬强就下意识地想到,茶馆将是最适合他工作的一种场所形态。他在朱家角沿河滩的街头租赁下一间老屋,开了一家茶馆,兼作影廊。这茶馆平时营业,一杯茶两元钱,早上下午都有镇上的人去闲坐。尔冬强自己每星期去茶馆两天,从早到晚,坐在那里约等茶客上门,聊天、拍照和录像,来做讲述的茶客就不用付茶钱了。尔冬强在镇上找了几个文化人担任资料采集员,经过培训,成为他记录和拍摄的助手。茶馆开门营业后,经过采集员的寻访介绍,镇上大都知道了有这么一个人在找老人聊过去的事,主动上门来和他喝茶的就多起来。尔冬强的工作节奏基本上也跟着镇上人的生活习惯走,到了下午三四点钟,茶客要回家做饭,散了,他就收摊了。也有老人因为守着家里的生意不能离开,尔冬强会带人找上门去补充采录。

这些茶客,有过去的米老板、煤球行老板、老字号饭店学徒、卖油徒、杀牛作,个个一肚子故事。茶客沈文伟是开米行的,讲到朱家角镇因水路方便,开米行的生意从来兴盛,民国时有四大、四中米行,还有数不清的小米店,就像现在开工厂一样竞争激烈。他自家三代开米行,有百年历史,家里至今还有一些当年米店留下来的米桶、铁秤等旧物,年头老得超过了他的年龄。解放后他外婆经营的米行经公私合营改建成了造纸厂,他父亲从米老板做了街道主任,他自己到上世纪90年代重开了一家“高升”米店,沿用的是父亲当年米行的老招牌。茶客吴玉泉讲的是茶馆一行,说茶馆在朱家角被称为“百口衙门”,解放前后全镇共有13家,其中老茶馆“俱乐部公记”创建于1911年,是青浦最大、最有名气的一家老茶馆,二楼茶室可摆40多张八仙桌,底层是200平方米的浴室,楼梯一侧有用土砖砌的老虎灶,大灶烧水供应茶馆和浴室,小灶烧的水零卖,一分钱一瓶,来买水的多是附近居民、中学生或小贩。茶客秦水林1946年15岁时便从绍兴到镇上的德昌染坊学徒,那时已经有股份制作坊,染坊由四人合开,客户主要来自四乡农民,从各村摇着船,把自己纺的纱、织的布拿到镇上来染色。染坊生意也有淡季和旺季之分,一年中吃过端午粽、农村大忙时是淡季,农忙过后直到阴历十二月都是旺季。还有茶客张烨文,自述其父亲张耀华在民国时期为朱家角主编了两份报纸:《珠风》和《明报》,而据青浦区档案馆的资料和尔冬强挖掘收集,人口万余的朱家角在那一时期竟有30多份自办报纸,这于其他城镇史上几未有过。

( 《老茶楼》 )

( 《老茶楼》 )

尔冬强的茶馆开了大约一年,每个星期有那么两三天,它就像是一个临时的说书场,大小故事和人物都在此登场、铺开。听众是茶客,讲述者也是茶客,在不断重复的现实场景中,他们通过讲述来进入过往时空和已经消逝的生活片段。

2010年8月,尔冬强和他的工作团队完成了图文画册——《尔冬强和108位茶客》。在8个月的时间里,他们采访了150位长年在镇上生活的老人,内容涉及朱家角在20世纪前半叶的各种商行老字号,包括米行、南货行、锡作店、衣庄、茶号、孵坊、豆腐作坊等,还有些行当,如做老式盆桶的圆作手艺、做稻草买卖中介的“柴主人”,现在已经或行将消失。口述记录之外,尔冬强为其中百余位受访对象拍摄了肖像照片。他是一位有30多年经验的职业摄影师,但在拍摄中,他更多采用了社会学的工作方法,图像尽可能保留文献档案价值而减少摄影师的主观创作,构图、光线处于次要位置。把他拍摄的茶客照片单拣出来看,都很普通,一人、一桌、一杯,类似相馆里的标准照。尔冬强说,他认为摄影的最大魅力在于记录,“把历史细节保存下来,远比拍一张完美的照片重要。像《尔冬强和朱家角的108位茶客》这种书,我也不希望人们把它当作一本摄影画册来看”。

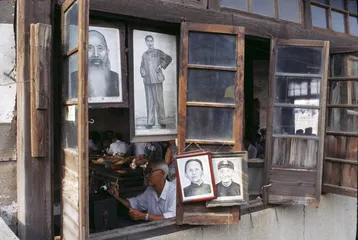

( 《画照片》 )

( 《画照片》 )

在当代艺术的影像创作中,“搭景”是艺术家时常取用的一种方式,以此来营造所需要的空间效果或打开难以进入的现场。尔冬强所做的是历史记录而非影像艺术作品,但为了讲述朱家角的历史变迁,他重新建立了“茶馆”这样一个公共空间作为到达的路径——真实搭景以及讲述者在其间的日常重复,让他所做的这份“视觉文献”有了一种群体记忆的体积感从而超越一般性的图文呈现方式,而且,通常在成书后即告隐匿的工作过程,也因之有了被观看和被记录的独立价值。

2012年10月,上海当代艺术双年展将尔冬强已经完成的部分口述和视觉文献选为特别项目“中山公园计划”的第一个展览,在上海中山公园依东美术馆展出:名为《口述与视觉文献:尔冬强档案馆》的观展始于朱家角茶馆的茶客们,接下来是86位上海美国学校师生(1937~1949)的故事。

“在朱家角开茶馆,是我对上海美国学校这个题目的排演。”在位于上海泰康路田子坊的工作室里,尔冬强向我这么介绍。他这个工作室在上海文化圈里颇有些名气,田子坊巷口有块介绍该坊历史的石牌,里面特别提到了陈逸飞画室和尔冬强艺术中心的进驻。不过因为租金原因,尔冬强工作室眼下正在搬离中,旧厂房底层已经空落,只剩下二楼我们谈话的这间办公室还是原样。这里也是他近两年做上海美国学校师生口述历史的国内工作场地,沿壁两大排书柜里放满了资料和参考书。尔冬强说,在他位于郊区的那幢房屋里,有数个房间都被他用来存档各类文字和影像资料。

多年来,尔冬强都试图以一种穷尽视野和体力的方法来推进一个个拍摄计划。自上世纪80年代末起,尔冬强就拿着一张上海地图,逐条街道地去拍摄老房子。在成名作《最后一瞥——上海西洋建筑》之后,他又拍摄出版了《上海法租界》、《上海老别墅》、《上海装饰艺术派》等一系列专题画册。上海修建南北高架的时候,拆了很多房子,他也是一栋一栋地去抢拍,那时他已辞去公职,成为上海最早的独立摄影师。在尔冬强工作室里,有个老的木架壁炉,是他从那个时期被拆的老房子里买下来的,之后又跟着他的工作室三次搬迁,成为一段工作时光的老物证。拍了将近30年的老房子,尔冬强发现他很快就要没有老房子可拍了,能拆的都拆了,能拍的也都拍了。他开始把目光从老房子转向老房子里的那些人,试着将影像记录和口述结合起来,让记录更有温度而可感触。《尔冬强和朱家角的108位茶客》是这个项目出版的第一部作品,2011年底,他又完成了画册《尔冬强和86位上海美国学校师生》。

( 尔冬强的茶客和讲述者,李溪溪 )

( 尔冬强的茶客和讲述者,李溪溪 )

为上海美国学校做这部影像口述,最早的线索在1993年就埋下了:那年,尔冬强到美国看望自己的两位叔叔,叔叔指着他带去的摄影画册里一张上海美国学校的照片说:“你父亲一口流利的英语就是在这所学校念的。”尔冬强一直渴望探究自己的家族历史,他只知祖父曾是服役于美国太平洋舰队的军官,父亲1949年前受雇于德士古洋行,诸多细节却因父亲在“文革”后期逝去而不甚了了。从美国回到上海后,尔冬强在旧货市场买到了上海美国学校的毕业录以及1931至1949年的6本老校刊,想要追寻到一点父亲的人生轨迹。他最终没有在毕业录里找到父亲的名字,却对这所离他家仅一个街区的学校及其历史发生了兴趣。

尔冬强随后遇见了上海美国学校协会组织(SASA)的主席泰迪,他还有一个中文名字,叫韩立森。以下是泰迪的叙述:“我和尔冬强第一次遇到是在上海绍兴路他的汉源书店,但这本书并没有在那一次被提及和实施,直到有一次在泰康路他的旧厂房里才正式讨论……他邀请我和贝蒂以及安妮·罗马斯科一起到了他二楼的办公室,我们聊了一会儿,尔冬强表示他很有兴趣记录外国人对中国的影响,反之亦然。”

( 尔冬强的茶客和讲述者,王永良 )

( 尔冬强的茶客和讲述者,王永良 )

因为泰迪为他讲述的故事,尔冬强最终下决心要做出这样一本图文口述。他在上海郊区和市区各建了一个上海美国学校专题工作室,利用当年美国学校的一些学生访沪的机会进行录音、摄影和录像采访。

2008年9月,尔冬强又专程飞赴美国塞伦(Salem)参加上海美国学校的校友聚会。在这个协会的数据库里,有超过400个校友的名字。尔冬强请出席者把他们的家庭相簿和纪念物带过去翻拍成资料,他还在塞伦建立了一个临时工作坊,日夜工作,采访了50多个出席聚会的人,为他们拍摄了照片。

( 尔冬强的茶客和讲述者,吴玉良 )

( 尔冬强的茶客和讲述者,吴玉良 )

“在他们的叙述和提供的家庭相簿里,我看到了过去150年里这些活跃在中国大地的西方人的身影,他们中有传教士、医生、教师、商人、军人和领事官员,其中许多侨民在华已有四五代人的历史。”尔冬强这样写下自己的感受。

有个叫做乔·万普勒的美国人,经历十分传奇:1933年出生在山西太谷县一家传教士医院里,父亲是传教士,母亲是护士,他前面还有一个哥哥也在中国出生,一家人在离太原约100公里的沁县一直生活到1948年。“我哥哥和我是沁县里唯一的外国孩子。我们的玩伴儿都是中国孩子,那时候我的汉语说得很棒,比父母好多了。我哥哥和我可以用很快的汉语说话,而我父母听不懂我们在说什么,所以我们可以有自己的小秘密而不让父母知道。”抗日战争期间,乔的父亲曾代表传教士跟八路军达成协议,让八路军可以购买使用传教士医院的医疗器械。在乔6岁那年,八路军129师为了向传教士表示感谢,邀请他们全家去参加宴会,那是乔生平第一次骑马。“我们到了部队驻扎地之后,就和士兵们玩,后来才知道,这个队伍的领导也就是邀请我们的人是邓小平。所以我在还是小男孩的时候就遇见了邓小平,但是我那时并不知道,我记得的只有那匹马。”

( 上海美国学校毕业生珍妮特·魏(左前)提供的在中国时期的老照片 )

( 上海美国学校毕业生珍妮特·魏(左前)提供的在中国时期的老照片 )

这些西方人的各种传奇经历,实则都在讲述同一个故事:陌生的外来者如何和一个族群发生关系并最终被这种关系打上深刻印记。

尔冬强今年53岁。从2000年开始的“丝绸之路视觉文献计划”,至今仍在进行中,尔冬强给自己15年时间来完成这个头绪复杂的庞大项目。每年他都有多半时间在境外旅行,沿着百年前那些考古学家、探险家的路线,追访“丝绸之路”沿线国家的历史遗址。他打开电脑,给我看了一些里面存放的图片资料,老照片都是他从各国图书馆借出史料来翻拍的,新图则是他沿路重访时,在同样的地点、选取同样的角度,把百年前的场景做了一次再记录。他说,过些日子就要独自驾车出发了,开始第二次穿越土耳其之旅。

( 摄影家尔冬强 ) 故事一个父亲尔冬强上海朱家角上海美国学校茶馆

( 摄影家尔冬强 ) 故事一个父亲尔冬强上海朱家角上海美国学校茶馆