好消息·坏消息(718)

作者:三联生活周刊 有着长长脖子和长长尾巴的蜥脚类恐龙是曾经生活在地球上的个头最大的动物。古生物学界通常认为,一只成年蜥脚类恐龙身长可达30米,重约80吨。然而,阿根廷国立里奥内格罗大学古生物研究小组日前发现的一枚7.5厘米长的泰坦巨龙牙齿化石却可能改写蜥脚类恐龙的巨人纪录。研究者指出,如此巨大的牙齿,必定长在一个巨大的头颅上,而据推算,其拥有者的身长可能要比此前发现的个头最大的蜥脚类恐龙多出32%。研究者希望下一步可以找到更多的化石证据,甚至是一具头骨,以证明该种巨型恐龙确实曾经存在。

有着长长脖子和长长尾巴的蜥脚类恐龙是曾经生活在地球上的个头最大的动物。古生物学界通常认为,一只成年蜥脚类恐龙身长可达30米,重约80吨。然而,阿根廷国立里奥内格罗大学古生物研究小组日前发现的一枚7.5厘米长的泰坦巨龙牙齿化石却可能改写蜥脚类恐龙的巨人纪录。研究者指出,如此巨大的牙齿,必定长在一个巨大的头颅上,而据推算,其拥有者的身长可能要比此前发现的个头最大的蜥脚类恐龙多出32%。研究者希望下一步可以找到更多的化石证据,甚至是一具头骨,以证明该种巨型恐龙确实曾经存在。

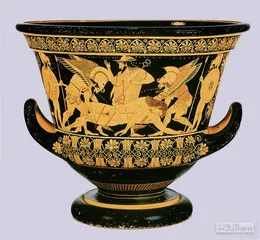

特洛伊木马屠城的故事早已为人所熟知,但在一度被战争摧毁之后,这座位于土耳其西北部的古城命运如何?考古学家此前发现,在3200年前那场赋予荷马灵感的大战之后,特洛伊出产的陶器的风格有了截然不同的变化,一转成为典型的巴尔干风格。以往的猜测是,战争令原有的本地居民死亡殆尽或流散他乡,外来移民带来新的器物风格。然而,澳大利亚新英格兰大学的研究小组日前发现,战争前后特洛伊陶器的外观样式虽有显著变化,使用的黏土却取自完全相同的地点。研究者因此指出,制作陶器的工匠可能在战前战后是同一批人,只是为了适应不同统治精英的口味而改变了自己的技艺和风格。

特洛伊木马屠城的故事早已为人所熟知,但在一度被战争摧毁之后,这座位于土耳其西北部的古城命运如何?考古学家此前发现,在3200年前那场赋予荷马灵感的大战之后,特洛伊出产的陶器的风格有了截然不同的变化,一转成为典型的巴尔干风格。以往的猜测是,战争令原有的本地居民死亡殆尽或流散他乡,外来移民带来新的器物风格。然而,澳大利亚新英格兰大学的研究小组日前发现,战争前后特洛伊陶器的外观样式虽有显著变化,使用的黏土却取自完全相同的地点。研究者因此指出,制作陶器的工匠可能在战前战后是同一批人,只是为了适应不同统治精英的口味而改变了自己的技艺和风格。

飞鼠的“飞行”动作经常让目击者感到心惊肉跳:它们显得莽莽撞撞地在十几米高的大树上瞬间跃起腾空,然后靠着前肢和后肢之间的膜翼御风滑行,仿佛仅是靠着运气才落在某根半空中的树枝上。然而,美国布朗大学生态学和进化生物学系的研究小组日前发现,原来飞鼠对飞行过程的控制能力远比我们想象的高级得多。它们能够通过改变腕和关节的力度调整膜翼,从而控制飞行的速度和方向。对摄像机捕捉下来的图像进行飞行动力模型分析后,研究者发现,飞鼠其实在整个滑行过程中可以时时根据需求调节滑行距离和升降高度。这种灵巧的控制很可能已经为向振翅飞行的进化做好了准备。

飞鼠的“飞行”动作经常让目击者感到心惊肉跳:它们显得莽莽撞撞地在十几米高的大树上瞬间跃起腾空,然后靠着前肢和后肢之间的膜翼御风滑行,仿佛仅是靠着运气才落在某根半空中的树枝上。然而,美国布朗大学生态学和进化生物学系的研究小组日前发现,原来飞鼠对飞行过程的控制能力远比我们想象的高级得多。它们能够通过改变腕和关节的力度调整膜翼,从而控制飞行的速度和方向。对摄像机捕捉下来的图像进行飞行动力模型分析后,研究者发现,飞鼠其实在整个滑行过程中可以时时根据需求调节滑行距离和升降高度。这种灵巧的控制很可能已经为向振翅飞行的进化做好了准备。

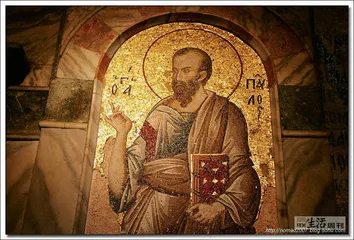

在公元6世纪前后,绝大多数拜占庭修道院建在荒僻的沙漠中,僧侣们奉行着严格的清规戒律,只能以面包和清水为生。然而,南阿拉巴马大学的研究小组日前对耶路撒冷圣士提反修道院中埋葬的55具骨骼的样本进行碳氮同位素分析后发现,假如这些死者是当年的僧侣的话,他们的伙食是相当丰盛的。证据显示,这些人生前经常吃小麦面粉以及水果和蔬菜,但在此之外,许多人的骨骼中都富含氮15同位素,预示着大量摄入动物蛋白质——有可能是肉类,也有可能是乳酪。

在公元6世纪前后,绝大多数拜占庭修道院建在荒僻的沙漠中,僧侣们奉行着严格的清规戒律,只能以面包和清水为生。然而,南阿拉巴马大学的研究小组日前对耶路撒冷圣士提反修道院中埋葬的55具骨骼的样本进行碳氮同位素分析后发现,假如这些死者是当年的僧侣的话,他们的伙食是相当丰盛的。证据显示,这些人生前经常吃小麦面粉以及水果和蔬菜,但在此之外,许多人的骨骼中都富含氮15同位素,预示着大量摄入动物蛋白质——有可能是肉类,也有可能是乳酪。

在2005年那场袭击亚马孙流域的严重干旱中,光是西亚马孙地区,就有超过7000万公顷热带雨林遭受打击,令生态学家和环境学家对南美洲的未来深表忧虑。但自2007年以来,有研究者指出,热带雨林内部的光合作用似乎有所加强,预示着森林似乎拥有强大的自我修复力量。不过,加州大学理工学院的研究小组在最新一期《美国科学院院报》上发表论文指出,后一种说法所依据的研究至今未能得到复制,而且也与新的观测结果不符。事实上,直到2009年,亚马孙热带雨林仍未恢复到干旱前的水平,而在2010年,便又迎来一场更严重的大旱。随着全球变暖,如果这种干旱每5到10年发生一次,则热带雨林的前景会相当黯淡。 好消息坏消息

在2005年那场袭击亚马孙流域的严重干旱中,光是西亚马孙地区,就有超过7000万公顷热带雨林遭受打击,令生态学家和环境学家对南美洲的未来深表忧虑。但自2007年以来,有研究者指出,热带雨林内部的光合作用似乎有所加强,预示着森林似乎拥有强大的自我修复力量。不过,加州大学理工学院的研究小组在最新一期《美国科学院院报》上发表论文指出,后一种说法所依据的研究至今未能得到复制,而且也与新的观测结果不符。事实上,直到2009年,亚马孙热带雨林仍未恢复到干旱前的水平,而在2010年,便又迎来一场更严重的大旱。随着全球变暖,如果这种干旱每5到10年发生一次,则热带雨林的前景会相当黯淡。 好消息坏消息