圣乔治教堂:《圣诞颂歌》

作者:三联生活周刊(文 / 三联生活周刊)

( 多米尼柯在邮件中说,与我结识是新年里的第一次奇遇。但奇遇其实更多的该是我这方面的:我才是偶然被邀请参加他们礼拜后的茶会的爱丽丝,抑或是躲在壁炉边聆听了所有愿望却无能为力、只能留下一只玩具熊便离去的圣诞老人

)

( 多米尼柯在邮件中说,与我结识是新年里的第一次奇遇。但奇遇其实更多的该是我这方面的:我才是偶然被邀请参加他们礼拜后的茶会的爱丽丝,抑或是躲在壁炉边聆听了所有愿望却无能为力、只能留下一只玩具熊便离去的圣诞老人

)

最初,一切似乎与狄更斯没有什么关联。

礼拜日,在考文特花园的圣保罗教堂,我结识了多米尼柯(Dominique Densmore)。2011年底,她刚在伦敦度过一生中第一个独处异国的圣诞节。多米尼柯出生在美国底特律的一个音乐家庭,她的父亲是底特律交响乐团的长笛手。欧洲巡演期间,多米尼柯的父亲在英国结识了她的母亲,两人一起回到美国,后来便有了多米尼柯。

多米尼柯个子高挑,一头黑色浓密的细卷发。她的皮肤带着加勒比式的古铜色,芭比娃娃一般的睫毛长得似乎能扇出风声的大眼睛,嘴唇却是典型黑人那种厚而外翘的。多米尼柯看出我的疑惑,告诉我她的父亲是黑人。与大洋那一端的法国许多城市不同,伦敦是一个印度面孔比黑人面孔更常见的城市。多米尼柯说,自从母亲嫁给父亲去了美国,母亲就和英国断绝了音讯。在伦敦,多米尼柯孤身一人,没有任何亲人。

多米尼柯来到伦敦是为了学习舞蹈。自我介绍时,多米尼柯说自己是一个舞者、一个演员。她自幼就喜欢跳舞,梦想到欧洲学习艺术。但家里没有足够的钱支付她来欧洲的机票。她早就在伦敦的一家舞蹈学校报了名。2011年初,家里似乎终于凑够了一张机票钱,但临近出发却不得不将这笔钱挪作他用。多米尼柯又耐心等待了几个月,第二次机票钱总算拿到了手里。到了伦敦,多米尼柯发现那家舞蹈学校并不像事先许诺的一样,负责帮助她们安排工作,于是毕业后就不得不开始了四处寻找MTV拍摄等临时工作的生活。尽管如此,多米尼柯觉得自己很幸运:“我的妹妹也很有音乐天赋,但她来不了欧洲。因为家里一时承担不起第二张机票。”因为同样的缘故,多米尼柯没有回家过圣诞。

为什么一定要来英国?多米尼柯说:“我想看看父亲和母亲走过的地方。”说起目前的临时工作,多米尼柯既自豪又有些紧张:她被选中参加2012年伦敦奥运会开幕式的舞蹈表演,每天都有紧张的排练。多米尼柯原本想带我去看看她们排练的地方,考虑了一会儿又因担心破坏保密纪律而作罢。毕竟,对于每周只有9~10英镑生活费的她来说,这份工作太重要了。

( 圣保罗教堂前的街头艺人 )

( 圣保罗教堂前的街头艺人 )

为弥补我的遗憾,多米尼柯给我看她的速写本。多米尼柯也很会画画。速写本上有取景伦敦中国城的一群中国人下象棋的速写,画面左上方还有歪歪扭扭的“象祺”两个字。多米尼柯说,她很喜欢中国人。在美国时,她参加过张艺谋版《图兰朵》的演出,扮演公主身边的一个宫女。成龙为《功夫梦》到美国宣传时,多米尼柯在人群中画了幅成龙的速写,被成龙看到,专门给她签了名。听说我这次来伦敦是因为狄更斯,多米尼柯答应回到住处后发给我一张图片,是一幅她手绘的圣诞卡的扫描件。2011年圣诞节,她刚把这张卡片寄到美国家里。“是狄更斯的《圣诞颂歌》给了我画这张圣诞卡的灵感。”多米尼柯说。

这或许是个幸运的巧合。关于圣诞卡的诞生,曾经有多种说法,其中一种是:英国一慈善家于1843年出资委托当时的著名装饰画家贺斯莱,请他设计一种可供圣诞节分赠友好和公开发售的圣诞卡。后来贺斯莱绘制的圣诞卡由三幅图画组成,正中是衣锦食甘的富足人家,两旁则衬以缺衣少食的贫民。这一画面与狄更斯笔下的人物颇为相近,因而深受欢迎。另一些说法略有不同,但有两点基本相同:都认为圣诞贺卡起源于英国,而时间都是在1843年。

( 《圣诞颂歌》插图 )

( 《圣诞颂歌》插图 )

1843年圣诞前夕,正是狄更斯第一篇圣诞故事《圣诞颂歌》诞生之时。1843年1月起,狄更斯开始写作每月连载的《马丁·翟述伟》,但作品反响并不如预期。狄更斯从出版商处拿到的稿费也因此受到了影响。而此时狄更斯家中人口正处于添丁增员的旺期,在生活开支上同样出现了“由奢入俭难”的问题。这种困境下,狄更斯想出了创作收益更快的短篇故事的办法,而圣诞节恰提供了一个理想的“卖点”。

1843年12月2日,《圣诞颂歌》完稿并交印刷商付印,12月17日开始销售。狄更斯亲自动手负责书的设计和装帧,决定使用烫金封面、内装红绿相间的扉页和彩色衬页,再分别配上4幅蚀刻画和木刻画插图。为了能让更多的人买得起,狄更斯把书价定为5先令。虽然从一开始就深信这本书会受欢迎,但狄更斯和他的出版商都没有预料到反应会如此强烈:第一版6000本在圣诞节前夜便销售一空。事后证明,《圣诞颂歌》是狄更斯的作品中再版次数最多的。书中出现的“Merry Christmas”的说法也从此成为圣诞节的标准贺词。

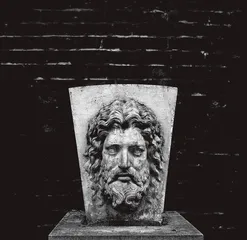

( 狄更斯博物馆花园中的雕像。取自狄更斯在伦敦曾经的一处寓所

)

( 狄更斯博物馆花园中的雕像。取自狄更斯在伦敦曾经的一处寓所

)

随机询问伦敦人最熟悉的狄更斯作品时,《圣诞颂歌》被排到了第二位,仅次于《雾都孤儿》。这倒并不令人意外。如今在中国知道《圣诞颂歌》的人却不会太多。假如没有迪斯尼改编的动画,恐怕知道的人会更少。《圣诞颂歌》其实属于最早被译成中文的狄更斯作品之列,而且译本众多。1914年,就在林纾的《块肉余生述》(大卫·科波菲尔)出版的同一年,《小说时报》上就刊登了竞生翻译的《悭人梦》;次年,《小说月报》上出现了标题为《耶稣诞日赋》的孙毓修的译本;1919年,上海东阜兄弟图书馆也出版了闻野鹤题为《鬼史》的译本,同年《北京女子高等师范文艺会刊》上刊登了苏梅节的《客来及特之耶稣圣诞节》;1928年,上海商务印书馆出版了谢颂羔题为《三灵》的译本;1945年,重庆文化生活出版社出版了方敬题作《圣诞欢歌》的译本。1955和1957年,以《圣诞欢歌》为名又出现过两个新译本。如此看来,倘若对这部作品感到陌生,倒应该是近二三十年的新鲜事。

来到伦敦之前,在图书馆发现过一本以“狄更斯鬼怪故事集”为主题的选集。《圣诞颂歌》也在其中。《圣诞颂歌》里确实有鬼,而且是买一送三的总共4个,但狄更斯当年显然不只是想单纯写一个鬼故事。更单纯的鬼故事其实可以在《匹克威克外传》中找到。在结构相对松散的《匹克威克外传》中,时常会以偶遇的陌生人或者偶然发现的手稿等方式、临时穿插一些与全局毫不相关的短篇故事。这种方式虽然几乎可以被看做与狄更斯后来用《圣诞欢歌》救急如出一辙,但故事风格截然不同,基本都是类似老椅子闹鬼为它老主人的女儿牵线找丈夫之类的故事。而《圣诞颂歌》不仅明显增加了改恶从善这样的劝诫,还发展出狄更斯未来一整套“圣诞故事”的体裁。自1843年起直至1848年,狄更斯几乎是不间断地连续创作了5篇带有类似的“教化精神”的短篇小说。后面4篇分别为:《钟声》、《壁炉前的蟋蟀》、《生活的战斗》和《着魔的人》。狄更斯对生活的态度曾被称为或斥为“圣诞节哲学”。如同一些评论家注意到的,狄更斯自己也把“颂歌哲学”说成构思一部作品的基础。

后来收到多米尼柯发来的贺卡图片,是一群男女围绕钢琴高唱圣诞颂歌的场面。正是《圣诞颂歌》中代表“现在”的第二个精灵给吝啬鬼私刻鲁挤呈现出的平民欢度圣诞的场景。不分贫富、不分出身,同享天下大同,这是《圣诞颂歌》中倡导的“圣诞精神”,而依据狄更斯的“颂歌哲学”,这种精神理应贯穿全年。多米尼柯在邮件中说,与我结识是新年里的第一次奇遇。但奇遇其实更多的该是我这方面的:身为教徒的多米尼柯一直辗转借住在不同的教堂,她出现在圣保罗教堂并非完全偶然,我才是偶然被邀请参加他们礼拜后的茶会的爱丽丝,抑或是躲在壁炉边聆听了所有愿望却无能为力、只能留下一只玩具熊便离去的圣诞老人。

有关《圣诞颂歌》,还有另一段经常被引用的逸事。1870年,狄更斯去世的消息传遍伦敦,一位小贩的女儿吃惊地问道:“狄更斯死了?圣诞老人是不是也会死呢?”圣诞老人的起源同样有多种说法,但都是白胡子、大红袍的形象。临近此次伦敦的狄更斯之行的尾声,不妨借助同时代人的眼睛,看看这位曾被视为圣诞老人的主人公的真实长相。这幅文字肖像来自狄更斯在美国的一位崇拜者、年轻的查理·莱斯特。1839年,一个朋友给了莱斯特一本《雾都孤儿》,“为了帮助他度过失眠的夜晚”,但他却像当时许多人信仰宗教那样被狄更斯所吸引。1840年7月,莱斯特前往英国拜访了狄更斯。莱斯特的描述是:“我感到狄更斯具有美好的外貌。他在费城出版的作品里的肖像很好,但没有一幅肖像能全部表达他因有趣的谈话而活跃起来的面部表情。那时在他眼中出现的神情是绝不能描摹的。他的身材是比中等略高,但他举止优雅,而且看上去似乎比他实际上还要高一些。他有着优美的体形,不胖也不瘦,面容姣美。脸上肤色柔嫩,一般来说是白皙的;但当他激动时,脸上就现出红晕。我想,他对自己的头发是很得意的,而这一点是完全可以理解的。它们使我记起了锡德尼的《世外桃源》中的一句话:‘长长的栗色的头发,使他外表更美。’关于额部,他的颅相相士会说这样的额头是清晰头脑的证明,在那里占统治地位的是敏感性、快活性和想象力。他的鼻子似乎开始打算成为罗马式的,为了采纳传统的希腊式的轮廓,犹豫了很久。”

30年之后,这幅肖像改换了面貌。1870年,乔治·艾略特曾经这样描写狄更斯:“他形容枯槁,面容憔悴。”这个年代照相技术已经逐步成熟,拍照成为越来越普通的事,但缺点是那时还没有传说中的Photoshop。晚年照片上的狄更斯脸色蜡黄、胡须斑白、满脸沟壑,但直至临终三个月前他还在为自己的小说举行公众朗诵会,据说有时他太虚弱,甚至需要被搀扶着上下讲台。在这些朗诵会上,《圣诞颂歌》是最经常使用的脚本。

“现在,我将从这耀眼的灯光中永远地消失……”这是狄更斯1870年3月在伦敦最后一次朗诵会时的结束语。后世的评论始终在争论《远大前程》的那两个结局,但无论是哪一个,以狄更斯的性格,这段对话都肯定会出现:“我们是朋友啊。”“而且即便分开,也依然是朋友。”

狄更斯最后一部完整的小说名叫《我们共同的朋友》。他未来的那位知音切斯特顿对他曾有一种评价,从分量上说也许不算盖棺之论,但足以安慰所有希望圣诞老人不死的人的心:“与其说狄更斯是一位小说家,不如说他是一位神话作家,也许还是伟大的神话作家。他并不是总能把他笔下的人物写成人,但他至少能把他笔下的人物写成神。他们是潘趣或圣诞老人一类的人物。他们过着不变的生活,永远过着自己的盛夏季节。” 圣诞节教堂狄更斯圣诞颂歌圣诞颂歌圣乔治