狄更斯和他的法律世界

作者:三联生活周刊(文 / 何帆)

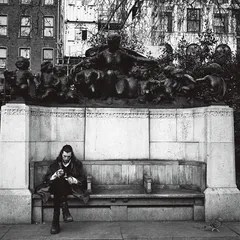

( 林肯律师会馆。这里是无数类似狄更斯一样的法律办公室小职员梦想开始与破灭之处

)

( 林肯律师会馆。这里是无数类似狄更斯一样的法律办公室小职员梦想开始与破灭之处

)

法律的傲慢与文学的偏见

“我宁可吃个大亏,也比吃法律更大的亏要好。”1846年10月,查尔斯·狄更斯在给好友约翰·福斯特的信中说,“我永远忘不了上次《圣诞颂歌》事件带给我的焦虑,花了那么多钱,最终只落个不公下场。就算官司打赢了,除了一堆困扰,我什么也得不到。”此时,狄更斯已是享誉英语世界的作家。之前的作品,如《匹克威克外传》、《尼古拉斯·尼克尔贝》、《雾都孤儿》、《老古玩店》、《圣诞颂歌》等,每一部都受到热烈追捧。

图书一旦畅销,自然会受盗版者青睐,更何况是在那个版权意识淡漠的年代。1844年,狄更斯因《圣诞颂歌》被盗版,将一家书商告上法庭。诉讼旷日持久,除了搭进去700英镑诉讼费,他本人也耗费不少心力。可是,官司反而把他拖入其他更棘手的纠纷。这段经历,令狄更斯对繁冗、拖沓、昂贵的司法程序失望之极。两年后,作品再次遭遇盗版时,他干脆不采取任何维权行动,正如他在信中所言:“法律的傲慢与粗暴,已经令人恼怒到忍无可忍的地步了。”

1853年,狄更斯最负盛名的作品《荒凉山庄》问世。小说对大法官法院和那里的诉讼程序进行了猛烈抨击。在序言中,狄更斯提到两起真实案件。一起审了20多年,诉讼费高达7万英镑,查明的事实却和开审时差不多。另一起从18世纪拖到19世纪中叶,仍悬而未决。双方当事人被案子拖老、拖疯,而官司还在热热闹闹地打下去,巨额诉讼费都滚进法院和律师的腰包。这帮人极尽拖延之能事,因为案子拖得越久,对他们越有利。作为故事主线的“贾迪斯诉贾迪斯案”,正是一起这样的案子。正文里,狄更斯直言不讳地表达了自己对英国法律的看法:“英国法律的一条重要原则是:为打官司而打官司,即使牺牲当事人利益也在所不惜。”

狄更斯对大法官法院的批评,引起社会强烈反响。有人甚至认为,英国议会后来启动对大法官法院的改革,与《荒凉山庄》有很大关系。大法官丹宁勋爵甚至评价说,狄更斯小说对司法改革的贡献,远远超过了吉米·边沁。但是,与历史上许多文学作品一样,这部小说对社会变革的影响,被明显高估了。后世研究者指出,当年的大法官法院的确存在各式弊端,但在《荒凉山庄》连载之前,改革措施已经启动。小说反映的情况,已不符合司法现实。擅长精神分析的美国学者彼得·盖伊甚至在《历史学家的三堂小说课》里断言,狄更斯的性格过于脆弱敏感,第一次打官司的不愉快经历在他内心留下强烈阴影,因此,他充分发挥自己的文学想象力,把这一经历渲染为一种更大的伤害,通过《荒凉山庄》栩栩如生地予以展现。彼得·盖伊认为,小说本身就像是在“发泄一股可爱而优雅的怨气”。

那么,狄更斯对英国司法制度的抨击,到底是法律傲慢导致的文学偏见,还是在多年的体验、观察后,得出的确凿之论?除了《荒凉山庄》,狄更斯的许多小说都曾提及当年的法律与法律人,许多故事也是以案件为线索展开。可以说,他对法律题材相当热衷,在版权官司之前即是如此。这些又是基于什么原因?事实上,这一切与他早年的法律生涯有着密切关联。

名作家的“法律生涯”

查尔斯·狄更斯12岁那年,酗酒成习、挥霍无度的父亲约翰·狄更斯因无力偿债,被关进马厦尔西债务人监狱。两个月后,母亲也带着全家住进监狱。为保生计,狄更斯被迫在泰晤士河滨大街30号的华伦黑鞋油作坊做童工,周薪6先令。除了打工,其他时间都陪家人在监狱消磨。在那里,他见识了形形色色的入狱者。这些人的形象与命运,后来都被他写入《小杜丽》。

1827年,狄更斯开始了他短暂的法律生涯。从威灵顿学堂辍学后,他成为查尔斯·莫洛伊律师事务所的律师助理。所谓“助理”,其实就是打杂。几个月后,他被艾利斯与布莱克默律师事务所录用。在那里,“任何一个当班职员透过锁眼听到的律师机密谈话,都会在外面的职员办公室传作笑谈”。到律所洽谈业务的众生百态,在《匹克威克外传》中多有体现。为了帮律师们递送各类诉讼材料,狄更斯时常奔波在伦敦的大街小巷。这位来自朴次茅斯的年轻人,借此对伦敦的市井生活有了更多了解。

年轻的狄更斯对新闻业很有兴趣,梦想成为一名报道议会新闻的记者。为此,他努力学习速记,并凭借娴熟的速记技能,被法院招录为庭审速录员。伦敦博物馆内,至今保存着他在1830年11月18日速记的一份庭审笔录。法院经历加深了狄更斯对世态人情的理解,也为他日后惟妙惟肖地描写法庭审案,积累了丰富的素材。人们可以从《匹克威克外传》的一处描写中,管窥当时的庭审场景:

那些有诉状在手的绅士们,尽可能将它们拿得显眼些,偶尔还用它搔搔鼻子,旨在加强旁观者们的印象。那些没有诉状可显示的其他绅士,手臂下夹着气派的八开本大书,书后拖着一条红色书签带子,封面颜色像半生半熟的面包皮,专业术语称之为“律师小牛皮”。那些既无诉状又无大本书的,则把双手插在口袋里,尽可能显出睿智的模样来,还有一些人,非常不安并充满企盼地走来走去,能唤起门外汉的倾慕与惊讶也就大感满足了。

不过,狄更斯毕竟没受过法律教育,速记员生涯也不可能赋予他系统的法律知识。他的作品虽多与法律相关,但常识性错误却比比皆是。格斯特法官在《狄更斯笔下的法律与法律人》一书中,就调侃过《大卫·科波菲尔》和《荒凉山庄》内的法律谬误。狄更斯对许多法律条文的描述,多源自自己的好奇想象。他曾提到过这样一条法律,妻子若当着丈夫的面犯罪,可视为受丈夫胁迫而犯罪。有专业人士愤愤不平地评价道:“法律若规定这些,那法律就是个屁。”此外,《艰难时世》对离婚法的描述,也与事实不符。公允地说,作为法律“门外汉”,狄更斯关注的其实是法律机制、法律工作者和他们的工作条件,以及法律对那时的人们产生了何种影响,而不是具体的法律条文。

成名之后,狄更斯仍与法律界保持密切接触。他的朋友中,有不少是法官或高级律师。1840年,狄更斯还做过一次陪审员,参加过一名死婴的验尸程序。为塑造《雾都孤儿》中那位治安法官的形象,他曾专门跑到法庭,观察一名招人嫌的法官的神情。尽管狄更斯对英国的司法制度颇有微词,但对死刑却态度微妙。1848年,狄更斯在《观察家》杂志发表一系列文章,涉及穷人犯罪、城市卫生和死刑问题等多个话题。他明确表态支持死刑,但反对当众行刑的野蛮做法。但是,他的朋友道格拉斯·杰罗尔德却主张根本废除死刑,两人经常为此争得面红耳赤,几乎反目成仇。

1842年,狄更斯应邀偕夫人去美国旅行。在那里,他受到前所未有的欢迎,被美国人视作明星追捧。在美期间,狄更斯参观了疯人院、监狱和法院。他十分赞赏美国监狱对犯人实行劳动改造的做法,认为这样不但能增加社会财富,还有助于把他们改造成自食其力的新人。当时英国劳动力过剩,根本不允许安排犯人生产劳动。

参观美国法院时,狄更斯用幽默的笔调对美国人的不良卫生习惯进行了嘲讽,他把美国首都华盛顿描述为“随地吐痰、乱吐烟渣的大本营”。“在美国所有的公共场所,这种丑陋的习俗都被认可。在法庭里,法官有自己的痰盂,法警有自己的痰盂,证人有自己的痰盂,被告人有自己的痰盂,同时还有痰盂提供给陪审团与观众,因为在审理案子过程中,许多男人必须不断吐痰。”

尽管受到热烈欢迎,对版权问题非常敏感的狄更斯还是直言不讳,对自己的作品在美国被频频盗版表示了不满,并呼吁早日制定国际版权公约,以保护英美两国作家共同的著作权益。这一呼吁,使他受到不少美国媒体的攻击与嘲讽,但他对此丝毫不以为然。两年后,为维护自身权益,他先后提起5次诉讼,控告盗版书商。不过,官司虽然打赢了,他却没有得到多少赔偿。

作为法律史学家的狄更斯

受前述经历影响,无论是早期的习作汇编《博兹札记》,还是仅完成半部的遗作《德鲁德疑案》,狄更斯每部作品中几乎都有法律和法律人的踪影,更不乏对司法制度的生动描述。

狄更斯早期作品中的法律人,善恶对立分明,要么是作恶多端的讼棍,如《匹克威克外传》中的道森与福格、《老古玩店》中的布拉斯兄妹,要么是善良正直的律师,如《匹克威克外传》中的范基、《大卫·科波菲尔》中的威克菲尔。后期作品中,狄更斯笔下法律人的性情趋向复合与多元,既有唯利是图的一面,也有人性化的一面。这说明,随着对社会、法律的认识不断深入,狄更斯本人的思想也在不断成熟,他不再把社会、法律的弊病归咎于一两个人或一两个群体的道德优劣,而是从制度本身,或司法制度对人性的影响来加以认识。

总体来看,狄更斯对维多利亚女王时代早期的司法制度持批判态度。《小杜丽》里,狄更斯结合幼时经历,刻画了马厦尔西监狱内的芸芸众生。《匹克威克外传》、《远大前程》中,也都有对弗利特、纽盖特等伦敦几座主要监狱的描述。在小说里,狄更斯对监狱制度,尤其是债务人监狱制度进行了猛烈抨击。此外,《雾都孤儿》、《我们共同的朋友》批判了济贫法,《艰难时世》讽刺了婚姻法,《匹克威克外传》、《荒凉山庄》分别通过对一起普通法案件与一起衡平法案件的描写,批判这两类诉讼程序的荒谬之处。

必须承认,狄更斯对司法制度的批判立场,相当一部分由偏见导致。他对法律的理解,有些纯粹属于外行人的一厢情愿。幼时父亲负债入狱的经历,在他内心留下难以磨灭的阴影,并成为他日后批评监狱制度的动因之一。已有研究者指出,狄更斯小说中的监狱生活,并非英国监狱的真相。为了达到批判目的,狄更斯夸大了英国监狱的消极、黑暗面。如他小说中的监狱看守,往往不是老弱病残,就是社会渣滓,明显有夸张的成分。

不可否认,狄更斯习惯在小说中使用夸张笔法,某种程度上,甚至夸大了司法改革乃至社会变革的必要性,但这并不妨碍他通过认真观察,将150多年前的法律图景,以生动的文字形式,一帧帧传递到我们面前。在他笔下,那一时代的律师风貌、庭审场面乃至各项法律业务的开展情形,都被栩栩如生地展现,司法程序的各类弊端,也随着故事展开被逐一揭露。

以《匹克威克外传》一书中的“巴德尔太太诉匹克威克案”为例。主人公匹克威克在旅途中结识了机灵能干的小伙子山姆·威勒,打算雇他当仆人,回家后就与房东巴德尔太太商量此事。巴德尔太太是位寡妇,对匹克威克一直心存好感,听匹克威克说家里可能增加一名新成员,误以为他要向自己求婚,竟幸福地晕倒在他怀里。后来,她受讼棍道森与福格挑唆,又向匹克威克提起违反婚约之诉。

从前面援引的内容可以看出,狄更斯对此案庭审场景的描绘,简直堪称经典。这其中,当然也包括某些诉讼程序上的细节。比如,在庭审期间,原告巴德尔太太与被告匹克威克都没有在陪审团前作证。这并非狄更斯刻意设置,而是因为15世纪以来的英国旧法,认为当事人既然与案件有利害关系,其陈述自然不足采信,所以一直禁止当事人本人到庭作证。

按照英国学者霍尔兹沃思在《作为法律史学家的狄更斯》一书中的说法,对法律史学研究者来说,狄更斯的小说能够提供他们从正规史料中无法找到的材料,这一方面得益于狄更斯早年的法律经历,另一方面来自作者本人“卓越的观察能力,最切身的体验和第一手的资料”。而“上述资讯的范围之广泛、数量之可观、描述之精确”,足以让人们将狄更斯也视为一位优秀的法律史学家。从他的作品中,可以初步复原出那个时代的“法律世界”的图景。 狄更斯法律圣诞颂歌世界荒凉山庄匹克威克外传雾都孤儿