域外聚珍

作者:李晶晶(文 / 李晶晶)

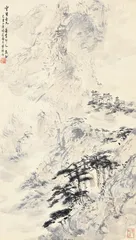

( 傅抱石《观瀑图》 )

( 傅抱石《观瀑图》 )

在过往的采访中,我发现一个非常有意思的现象,英国不少学者型收藏家或专业性极强的艺术品经纪人都曾就读过伊顿公学和牛津大学,其中绝大部分所学专业和艺术毫无关系。对此,他们的说法各有千秋,唯独母校牛津大学的阿什莫林博物馆(Ashmolean Museum)对他们最终走上艺术之路的影响是共通的。

阿什莫林博物馆创建于1683年,是英国第一个公共博物馆,是世界上最早的公共博物馆之一,同时是世界上规模最大、藏品最丰富的大学博物馆。其展品涵盖欧洲、古埃及、古希腊、美索不达米亚等地的出土文物,还有中国、印度、日本以及伊斯兰国家在内的绘画、陶器、雕刻、工艺品等,以及3万多件欧洲版画与素描,包括大量达·芬奇、米开朗琪罗、拉斐尔、丢勒、伦勃朗等古典大师的作品。

对于美的事物,人们一直孜孜以求。对于在学校的年轻人来说,阿什莫林博物馆里丰富的艺术品让他们能找到各自所爱。奥利弗·英佩(Oliver Impey,1936~2005)博士便是其中的典型代表。

奥利弗毕业于伊顿公学,就读于牛津大学最古老的默顿学院(Merton College),该学院被称为全校“最智慧学院”。 奥利弗主修的是动植物学科,但这并没影响他对东亚艺术的爱好。奥利弗的祖辈伊莱贾·英佩(Elijah Impey)爵士1770年在孟加拉地区任终审法院首席法官,他和妻子玛丽是当时印度艺术品的最大买家。受家庭环境熏陶,奥利弗对艺术品有一种自然的亲近感。进大学后,阿什莫林博物馆的藏品让他大开眼界,往来的一些学者更是引领他进入中国书画天地,并开始涉猎收藏。毕业后,他远游世界各地,仍不忘所及之处,搜罗中国与日本艺术品运回英国。

奥利弗·英佩博士对中国书画的兴趣偏好并非西方传统上所侧重的古代书画,而是聚焦于20世纪的作品。香港苏富比中国书画部主管张超群喜欢深入研究收藏家选择作品的偏好,他发现奥利弗·英佩会特别关注那些融合西洋或东洋画风的画家。因此,留学日本的傅抱石排列在收藏名单的显著位置。同时,个人面貌清晰的画家,如林风眠、关良、丁衍庸等;时代风格明显的画家,如黄胄、董寿平、李可染、亚明等;至于晚清海派画家中有别于正统画坛的画家,如任颐、王震、钱惠安等,其题材画风接近新兴商业都市的审美要求,即使文化背景不同,却不难欣赏理解。

( 傅抱石《山寺云深》 )

( 傅抱石《山寺云深》 )

1965年,奥利弗告别动植物学专业,转投伦敦苏富比家具部,工作之余常常造访Collet's画廊,屡有收获。他所收藏的中国书画大部分积累于这段时间。两年后,奥利弗转任牛津大学阿什莫林博物馆东方艺术部助理馆长,服务至2003年退休。他学术著作等身,范围遍及陶瓷、工艺品等门类,对于中西方文化艺术的比较有深入的研究。

奥利弗所藏中国书画的来源清晰,基本上不离英国本土。探究其收藏形成的背景,无疑是近半世纪中国书画聚散流向及市场发展的缩影。奥利弗收藏的核心部分均来自位于伦敦大罗素街40号的柯列茨(Collet's)中国书店。该店主人伊娃·雷克特(Eva Collet Reckitt,1890~1976)家境富裕,名下拥有多家店铺,自30年代开始经营。伊娃·雷克特是大不列颠共产党从20世纪20年代到50年代最重要的经济支持者。

( 黄君碧《松壑秋闲》 )

( 黄君碧《松壑秋闲》 )

英国的柯列茨书店是新中国成立以后,1950年西欧第一家与我国建立业务往来的书店。经理罗素是英国共产党党员,书店开设在伦敦市一条不是很热闹的街道上,专营与社会主义有关的书刊及宣传品,更是当地主要发行商,透过邮寄方式寄往苏联、东欧及中国。艺术范围内经营所有关于中国的书籍、陶瓷、烟壶、丝织品、书画复制品及纪念品等,近现代书画真迹亦是项目之一。张超群说:“由此看来,书店其实是中国文化艺术品的综合商店,也是面对西方读者的一个宣传窗口。若联系到书店主人的社会主义政治倾向,不难推论书店货源的供应,特别是非大量生产、独一无二的书画真迹,实际来自特别渠道。这种情况无须避讳,在欧美不少城市出现性质相类似,非纯粹以商业手法经营的书店、画廊或文化用品店,也是这个时代背景下的产物。”

张超群所说的特别渠道,其实是五六十年代国家以工艺品、农产品、书画等出口换汇。现在国外也经常能看到生产于这个时期的景泰蓝、牙雕、漆器等工艺品。从清末民国过来的老手艺人当时都还健在,这些工艺品的工艺、质量都非常好,像当时顾景舟制作的“三线咖啡具”就是上世纪60年代为紫砂工艺品厂出口创制的作品,包括咖啡壶、碟、杯和糖缸、奶杯共11件,糖缸、奶杯、咖啡杯内壁及碟面均挂白釉,有网状开片,微微泛黄。

( 李可染《偶欲渡西泠》 )

( 李可染《偶欲渡西泠》 )

奥利弗收藏的中国书画大部分都是当时出口到英国的。1964年,Collet's画廊在伦敦锡兰茶展览中心举行“今日之中国画”大型展览,这是当时颇具规模的公共展览场地。展品名单所列80幅作品,傅抱石画作竟占1/4,大部分都是60年代所作,还包括完成不久的近作。张超群在检视奥利弗·英佩博士收藏的作品时,发现不少画作上有“北京工艺品出口公司”或“中国制造”的标签。他说:“可知当时供应源头所在,若非有关方面开绿灯,可媲美欧洲人和一个博物馆所藏傅抱石作品,岂能出口至英国,供私营画廊做展销之用?”

其中,傅抱石创作于1949年的《山寺云深》,附“北京工艺品出口公司”标签,奥利弗1962年购自Collet's Chinese Gallery。1948年12月下旬,金陵局势告紧,傅抱石与家人疏散入赣,返回南昌老家,直到第二年10月才回宁受聘为南京大学教授。居停洪都期间,他虽办画展于青年会,展品逾百件,间或也有作品面世,唯独传世墨迹极少,南昌时期所出,更是珍贵。这件作品明显标识创作日期和地点,即青年会展览后应友人嘱托而作。画中山寺浮云,松林敞幽,僧人藏身于山腰之际,见避世遁隐之志。画如其人,境由心生,笔下流露的是画家在时局未明时心情的写照。

傅抱石另一幅创作于1964年的《观瀑图》,款识为“1964年7月,抱石写于南京并记”,附“中国制造”英文标记,为当年出口之用。奥利弗1965年3月购自Collet's Chinese Gallery。《观瀑图》是傅抱石创作中最常见的题材,自然景观长存,观众却有古今之别。昔日多属文人雅客,今者以平民百姓居多。登山观瀑,无疑是消暑度假的好去处。1949年后,傅抱石笔下所出的观瀑题材,不少有标示实景,如多次入画的天池瀑布、镜泊飞泉,又或衍生自郭沫若诗意。本幅没有点题,但构图正是其观瀑的现代版本。当时书画出口的渠道,北京有荣宝斋,上海有朵云轩,以及各地的文物商店。这些地方拿出的画作大多由香港集古斋销往国外。

至于奥利弗收藏的李可染、关良、黄宾虹等作品,虽非购于上述展览,但同出柯列茨书店。“英佩博士的眼光、品位,配合在特定时空背景下,与柯列茨书店的缘分,冥冥中注定了这项收藏的真确性和可观性。”张超群说,“在当时现代画家作品无须巨资即可购置,择善而收集,形成可观的收藏并非难事。”

今日难得一求的傅抱石作品,包括金刚坡、南京、南昌甚至是作者近作,在当日可毫不费劲搜罗于伦敦一画廊中。奥利弗·英佩博士收藏动机纯粹,无任何利益驱动,他只在满足个人兴趣及审美。这种机遇降临,诚属偶然,这些画作呈现在当今新近收藏者面前,也能略悉中国书画流转的一段往事。 奥利弗傅抱石聚珍文化域外艺术品