康熙大帝与法国耶稣会士

作者:钟和晏(文 / 钟和晏)

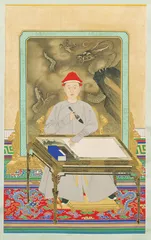

( 《康熙帝便装写字像》(北京故宫博物院藏) )

( 《康熙帝便装写字像》(北京故宫博物院藏) )

画像

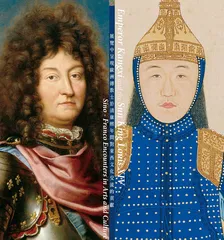

台北“故宫博物院”的《康熙大帝与太阳王路易十四》特展设在图书文献大楼而不是主楼里,沿着山坡往上走,远远就看见两位君王头像并置在一起的展览招贴。左边是头顶假发、面容丰腴红润的“太阳王”,右边是头戴金盔、身穿蓝色甲胄的康熙。康熙的头像取自《康熙戎装像》,完整的原图中,这位尚武的皇帝一身戎装、表情肃穆地端坐在马扎上,前侧各有两名侍从分立左右,一棵遒劲的苍松像华盖一样占据了整个画面最上方。据说,这是康熙传世肖像中他最年轻的一幅,如果非常仔细地看,他脸上幼年出天花留下的痕迹也被隐约画了下来。

图书文献大楼一层展厅远不像主楼那样熙熙攘攘,陈设布置也稍显简单,但好处是没有任何设施的阻隔,你几乎可以把鼻子贴到装在玻璃框中的展品上细细端详。作为这场特展的开场白,先是两位主角及其家庭人物一一登场。凡尔赛宫暨特里亚农宫博物馆藏的《路易十四肖像》1.3米高,身着甲胄、手持指挥棒的路易十四以征战之王的形象出现,皮耶·米尼尔亚绘制这幅作品时国王大概50岁,正值奥古斯堡同盟战争之初。

路易十四的正对面,2.7米高、1.4米宽的《康熙朝服像》至少从尺寸和气势上压过了前者。身着龙袍、端坐在宝座上的老皇帝经过平定三藩、台湾内附、击退俄国东侵、亲征噶尔丹的乱事岁月之后,具有一种君临天下、唯我独尊的气度。不过,他的面容中多少透出心力交瘁的样子,苍老的脸上刻着深深的皱纹,眼角向下耷拉着。

康熙五十四年(1715),意大利人郎世宁受耶稣会葡萄牙传道部的派遣抵澳门,在皇帝“西洋人着速催进京来”的旨意下入京,为康、雍、乾三朝的中国宫廷服务了50多年。郎世宁参与的众多清帝后肖像画中,这幅《康熙朝服像》是年代较早而且较为出名的一幅。

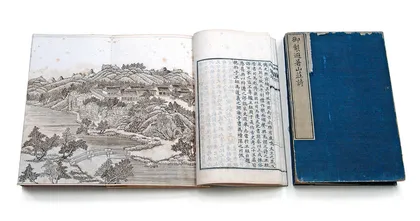

( 《康熙帝南巡图卷》(第九卷局部,北京故宫博物院藏) )

( 《康熙帝南巡图卷》(第九卷局部,北京故宫博物院藏) )

如果按顺序看,第一件展品其实是《孝庄太皇太后便服像》,名扬清史的孝庄皇后博尔济吉特氏一生培育、辅佐了顺治、康熙两代君主。史景迁以第一人称叙事方式撰写的《康熙》传记中,有不少祖孙情深的内容描述,尤其75岁的孝庄病重时,“祖母太皇太后临终之前,朕随侍身旁三十五昼夜,衣不解带、目不交睫。凡坐卧所需及饮食肴馔,无不备妥,如糜粥之类备有三十余品,期使祖母太皇太后若稍有欲用,可一呼而至。祖母太皇太后抚朕之背,垂泪啜泣”。

画轴上的孝庄皇太后穿一身棕黄色镶黑边的素净袍服,双手持一串佛珠,没有佩戴任何首饰。她身后宽大的龙椅、垫在肘下的两张圆凳和地毯上的花纹都有非常细致入微的描绘。肖像中这位一生精明强干的女政治家已经是发胖的老妇人,阴沉沉的圆脸上没有一丝笑影,充满令人生畏的威严感。

( 《康熙戎装像》(北京故宫博物院藏) )

( 《康熙戎装像》(北京故宫博物院藏) )

康熙大帝的家庭生活也算颇为不幸,8岁丧父,10岁丧母,他直到晚年还对此耿耿于怀:“世祖章皇帝因朕幼年时,未经出痘,令保姆护视于紫禁城外,父母膝下,未得一日承欢,此朕六十年抱歉之处。”(清圣祖实录卷二九零)虽然一生总共有四五十位后妃,他在21岁、25岁和36岁那年三次经历丧后。孝诚皇后赫舍里氏12岁进宫,21岁难产而死。孝昭皇后钮钴禄氏入宫12年后被册封为皇后,半年后病逝坤宁宫。孝懿皇后佟佳氏只当了一天多皇后,属于她生命垂危之际的冲喜之举。

孝恭皇后乌雅氏是胤禛的生母,雍正元年被尊为皇太后,有趣的是,她的《孝恭皇后朝服像》与《孝诚皇后朝服像》完全是同一张画像,唯一一处不同是画师改换了人物面目。相比之下,《孝昭皇后半身像》虽然尺寸小了很多,看起来反而动人。

( 《康熙大帝与太阳王路易十四》特展招贴 )

( 《康熙大帝与太阳王路易十四》特展招贴 )

明黄底色衬托下的孝昭皇后钮钴禄氏穿一件黑色系金扣的便服,领口处露出里面的蓝色衣领,脸部用中国传统的肖像画写真笔法,先以淡墨勾出脸形,后以胭脂色烘染。她的左右耳朵各挂3个金镶东珠(产在满族龙兴之地松花江流域的珍珠)耳环,每只耳环垂下两颗明亮润泽的东珠,总共12颗珍珠映衬着她庄重贤淑的容貌,如同史书上对她的描述——“性秉温庄,度娴礼法。柔嘉表范,夙昭令誉于宫廷”。

康熙的形象一再出现,一次饶有趣味的漫长寻找是在北京故宫博物院提供的第九卷《康熙帝南巡图》中,虽然总长约22米的图卷并没有被完全展开。第九卷题签文字“南巡图第九卷,渡钱塘江抵绍兴府,躬祀禹陵”,描绘的是南巡队伍离开杭州,乘船横渡钱塘江,过萧山县城,一直到绍兴府会稽山麓大禹陵进行祭拜的场景,娟素之上自然风景、城镇集市、房屋人群纤毫具现。画面最上方,每隔一段就会出现非常细小的地名标示文字,从茶亭、西与关、西与驿、萧山县、柯桥镇、绍兴府一直到较场、府山、望越亭、镇东阁和大禹庙、大禹陵。

( 《御制避暑山庄诗》(台北“故宫博物院”藏) )

( 《御制避暑山庄诗》(台北“故宫博物院”藏) )

接近卷尾处,皇帝立于华盖之下,站在大禹庙前接见地方官员和士绅,四周持刀侍卫戒备森严,戴红色冠帽、穿蓝色朝服的康熙明显比所有其他人物尺寸略大了一些。以康熙第二次下江南为描绘内容,用6年时间完成的《康熙南巡图》总共12卷,每卷纵67.8厘米,长度从14米到29米不等,加在一起全图的总长度超过了200米。

康熙帝生于1654年,卒于1722年底,在位61年。“太阳王”路易十四生于1638年,卒于1715年秋,在位72年。两位君王不仅处于历史的同一横坐标,而且有极其相似的政治经历。两人都是幼冲即位,遭遇权臣当道。路易十四即位时6岁,亲政前由首相马萨林枢机主教主持国政,康熙8岁登基,初期的朝政几乎全由鳌拜主导。亲政之后,两位君王都是文治武功同称显赫,前者树立了近代欧洲专制政治的典范,后者开创了康熙盛世。

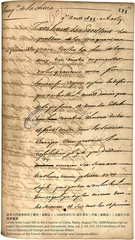

( 1688年8月7日路易十四致康熙帝之书信(法国外交部档案处藏) )

( 1688年8月7日路易十四致康熙帝之书信(法国外交部档案处藏) )

“展览是很好的历史教育工具,2008年我回到台北‘故宫’之后,就定下了辛亥百年之际推出这一特展。”在布置雅致的会客室里,台北“故宫博物院”院长周功鑫向我讲述她策展的初衷,“这个题目本身故事性很强,17世纪又是中西交流史上非常重要的时期。两位君王从未谋面,相互间的认识却非常深,也造成了两国之间文化的深度交流,法国耶稣会士在其中起了重要作用。路易十四在欧洲引领的中国风尚,一直到18、19世纪都影响深远。”

路易十四的信

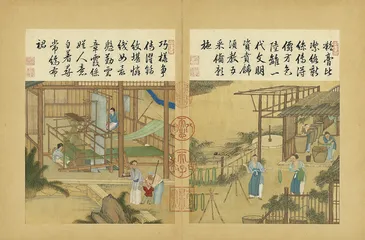

( 清 冷枚《画耕织图》(台北“故宫博物院”藏) )

( 清 冷枚《画耕织图》(台北“故宫博物院”藏) )

与葡萄牙人从16世纪初开始在中国的贸易活动不同,法国最早是以传教方式与中国接触,早在13世纪及14世纪元代时期,教皇与法国国王就曾派方济各会士及多明我会会士在北京、汕头及扬州等地活动。

17世纪,法国取代西班牙、葡萄牙成为欧洲强国。“路易十四考虑到法国在中国的关系落后于葡萄牙、荷兰及英国之后,才会一次就派5位精通数学的耶稣会士,赋予他们皇家科学院通讯院士的头衔,由王室资助前往中国。”周功鑫院长对我分析说,“作为各自求生存发展的政策,欧洲各国向远东贸易拓展的主要目标是中国。但是除了葡萄牙人在澳门拥有贸易据点外,不论荷兰、英国都无法直接与中国贸易。法国却能以文化直接进入中国政治核心清王室,而且是路易十四一手主导的。”

( 清 班达里沙《人参花》(台北“故宫博物院”藏) )

( 清 班达里沙《人参花》(台北“故宫博物院”藏) )

路易十四主政后,1664年8月成立法国东印度公司,1666年创设法国皇家科学研究院,下设11个自然科学学部。科学院的事务直接由路易十四的大臣柯尔伯(Jean-Baptiste Colbert)负责,初创的十几年中吸收了许多本国和外国的杰出科学家作为院士。这之前,欧洲的科学中心是罗马的罗马学院,利玛窦、汤若望等这些在中国知名的耶稣会士都得益于那里的训练。

1685年,路易十四选派洪若翰(Jean de Fontaney)、白晋(Joachim Bouvet)、张诚(Jean-Francois Gerbillon)、刘应(Claude de Visdelou)、李明(Louis le Comte)等法国耶稣会士,带着科学仪器、礼品、年金和国王颁发的特诏前往中国。葡萄牙于1534年从罗马教皇手中获得远东地区的保教权(Patronage),为了避免与此冲突,这些法国耶稣会士与罗马教廷派出的“中国视察员”并没有隶属关系,他们的身份是“国王的观察员与数学家”,主要任务是“搜集中文书籍、进行天文观测、完善法国人的航海图和地图”。

( 康熙四十年制“铜镀金

半圆地平日晷”(北京故宫博物院藏) )

( 康熙四十年制“铜镀金

半圆地平日晷”(北京故宫博物院藏) )

“耶稣会士与科学的关系,实际来自耶稣会士的养成教育,耶稣会士以‘学识’作为传教手段。为了便于传教,每位会士都要接受严格的修业训练,除了研习神学与哲学之外,还精研几何、算术、天文学等科学。”周功鑫说。

由于海路航行意外频传,路易十四同时寻找着陆路通往中国的途径。1686年,他又派另一个耶稣会士科学传教团,希望从俄国前往东方。但当时俄罗斯规定,如果没有持法令文件,禁止任何人绕行西伯利亚到中国。

( 清宫造办处自制“铜镀金十位

元盘式手摇计算机”(北京故宫博物院藏) )

( 清宫造办处自制“铜镀金十位

元盘式手摇计算机”(北京故宫博物院藏) )

于是,路易十四给彼得大帝和康熙帝各写了一封信作为必要的法令文件。在给康熙帝的信中他这样写道:“获知在陛下身边与国度中有众多饱学之士倾力投入欧洲科学,我们已派送我们的子民——6位数学家,为陛下带去我们巴黎城内皇家科学院中最新奇的科学和天文观察新知。但海路之遥不仅分隔您我两国,亦充满意外与危险,因此我们计划派送同样是耶稣会士以及叙利伯爵,以最短与较不具危险的陆路途径,以便能率先抵达您身边,作为我们崇敬与友谊之表征。”

这封信1688年8月7日写于马利,用花体字写在三张发黄的信纸上,手稿现藏法国外交部档案处。虽然这一次只展出了复印件,却是两位君王之间一次最直接交往的证物。不过由于俄罗斯的阻挠,这个派遣团最后无功而返,信自然也未能送到康熙手中。

( 《西洋堂内康熙三十一年碑文》抄件局部(台北“故宫博物院”藏) )

( 《西洋堂内康熙三十一年碑文》抄件局部(台北“故宫博物院”藏) )

德国传教士汤若望是清朝第一任钦天监监正,因康熙初期的“历案”入狱,出狱不久后病逝。康熙六年(1667)皇帝亲政,第二年,他命汤若望的助理、比利时传教士南怀仁与杨光先等人在观象台预测正午日影,证实西洋历法比较准确。南怀仁重回钦天监的职位,他利用西方天文学的优势和皇帝赋予的权利,将钦天监观象台上的天文仪器全部改为西法制造,北京观象台也因此成为当时世界上最重要的官方天文台之一。

以农为本的中国,天文历法是最受皇帝重视的自然科学,南怀仁之后又有多位传教士任钦天监。尽管如此,后来到北京的法国耶稣会士巴多明(Dominique Parrenin)观察说:“钦天监监正是一位饱学之士,热爱科学,努力完成研究。但他如果有意精益求精或超过别人,加紧观察或改进操作方法,在监内同僚之中就立刻引起轩然大波,大家是要坚持按部就班的。”

(

传教士白晋撰写的《中国近况人物》一书中的插图(法国国家图书馆藏) )

(

传教士白晋撰写的《中国近况人物》一书中的插图(法国国家图书馆藏) )

与天文仪器有关的展品,这一次主要是北京故宫博物院提供的铜镀金简平仪、铜镀金半圆地平日晷和铜镀金象限仪等,都是尺寸不大。象限仪是一个90度的扇形半径,附带游标、固定立耳和瞄准器,可以测算天体的地平高度和天顶距。清代日晷已经由传统的“百刻制”改为西方的“九十六时刻制”,那件铜镀金地平日晷除了测时之外,还有测太阳高度的功能,时刻盘上镌刻“康熙四十年夏日御制”9个字。

“铜镀金简平仪”是在夜间窥星辰拟定星象或星位、视日影定时刻的仪器,属于星盘一类。这件直径大概32厘米的星盘简平仪共分三重,上重是北地平盘,中间一重是天盘,下重盘为南地平盘,上端镌刻“简平仪”,下端刻“康熙二十年岁在辛酉仲夏制”。北京故宫王慧向我解释说:“康熙时期宫廷制作了三件简平仪,这是其中的一件,在《皇朝礼器图式》卷三中有过记载。来华传教士和我国在制作这种形式的星盘中,都先后融入了中国传统天文学的内容,如根据不同需要加入十二辰、二十四节气和二十八宿等标识。”

( 清康熙 玻璃胎画珐琅牡丹蓝地胆瓶(台北“故宫博物院”藏) )

( 清康熙 玻璃胎画珐琅牡丹蓝地胆瓶(台北“故宫博物院”藏) )

数理精蕴

康熙二十六年(1687)夏天,经过两年的海航,路易十四的五位“国王的数学家”抵宁波,第二年2月7日入京,这时候南怀仁已经去世。葡萄牙耶稣会士徐日升(Tomas Pereira)选了白晋和张诚留在宫中,其他三人获准前往各省传教。白晋与张诚学会满文及汉文后,与徐日升同为康熙的老师,先教授几何与代数,两年后开始教天文、物理及人体科学。

(

清康熙 宜兴胎画珐琅四季花卉盅(台北“故宫博物院”藏) )

(

清康熙 宜兴胎画珐琅四季花卉盅(台北“故宫博物院”藏) )

白晋神父1656年出生于法国勒芒市,1730年(雍正八年)卒于北京,被认为是与人为善、温厚可靠的人。他在日记和书信中多次提到皇帝如何勤奋地学习:“皇帝在研究数学的过程中,已感到最大的乐趣。他每天都选我们进宫去给他讲课,和我们一起度过两三个小时。他听课很认真,在五六个月的时间里,康熙已经掌握了几何学,能够即刻说出他所画的几何图形的定理及证明过程。他对我们说,《几何原本》他至少读了20遍。”

1691年的一篇日记里,白晋写道:“21日,皇帝回宫了,一看见我们,他就笑问我们这一天过得如何。他在算学桌上做了几道算术,然后到院子里去用半圆测量一座建筑的高度,并让我们去帮他。陛下亲自摆放了仪器进行观测,然后用他的中国办法(指算盘)计算,速度快得惊人。”

(

清康熙 铜胎画珐琅玉堂富贵瓶(台北“故宫博物院”藏) )

(

清康熙 铜胎画珐琅玉堂富贵瓶(台北“故宫博物院”藏) )

虽然一同来的洪若翰神父去外省传教,他写回给法国拉雪兹神父的信中也这样提到:“神父们每天都进宫,皇帝通常让他们登上他的坐台,坐在他身边。除了紫禁城内,他驻跸在畅春园期间也不中断课程,神父们只得每天凌晨四时离开北京,到夜幕初降时才回来。”

白晋、张诚最初进宫时,带了30箱当时欧洲的科学仪器作为送给康熙的礼物,其中包括带测高望远镜的四分象限仪、水平仪、天文钟和一些数学仪器。讲课过程中,他们又进献了一些必要的用具,像属于台北“故宫”藏品的那套“西洋绘图仪器盒”,半圆仪、比例尺、折叠角尺、两角规、铅笔、鸭嘴笔、针笔等七件便携式测量绘图工具装在一个黑色皮盒中,半圆仪和比例尺上有“Chapotot a Paris”的铭文,那是巴黎一家光学和数学仪器制作工坊的名字。

(

清康熙 瓷胎画珐琅黄地牡丹碗(台北“故宫博物院”藏) )

(

清康熙 瓷胎画珐琅黄地牡丹碗(台北“故宫博物院”藏) )

受其影响,清宫里也制作了一些学数学用的仪器,刻有“康熙御制”的纯银角尺,一把能在半圆弧上自由滑动的尺子,半圆弧上的刻度是用汉字标示的。还有一件“铜镀金刻平分线比例规”,两臂上刻有平分线、分面线、分圆面、分圆度、分体线、五金线等6种规度,都是用阿拉伯数字表示的。

“铜镀金十位元盘式手摇计算机”虽然有“计算机”这样熟稔的名称,其实看上去也就是一个长条的木盒,一片带10个圆盘的镀金铜片塞满了整个盒子。1642年,法国科学家巴斯加在巴黎首制成功这种盘式手摇计算机,利用齿轮装置可以进行加减乘除运算,展柜中的这一件是清宫造办处按照巴斯加的原理自制完成的。

(

清康熙 宜兴胎画珐琅万寿长春海棠式壶(台北“故宫博物院”藏) )

(

清康熙 宜兴胎画珐琅万寿长春海棠式壶(台北“故宫博物院”藏) )

按照大致的原理解释,手摇计算机表面有10个圆盘,表示10位数。每个圆盘分为上盘和下盘,上盘中央刻有拉丁拼音的数位名称,周围按逆时针方向刻着由1到9阿拉伯数字。下盘周围也分为10格,在下盘的10个圆盘下安装了一个十齿的齿轮,下盘转动,齿轮也随之转动。简单地说,按顺时针方向转动下盘,读其中间的数码,可体现进位,中圈的数码用于加法及乘法,内圈的数码用于减法及除法。

白晋、张诚向康熙教授几何学、算术的满文讲稿后来被整理成册,译成汉文收入了《御制数理精蕴》。现藏于台北“故宫”的《御制数理精蕴》总共53卷,上编分为《数理本源》、《几何原本》和《算法原本》,下编分为《首部》、《线部》、《面部》、《体部》和《末部》等,涉及度量衡单位、换算法、线性运算、平面、立体等数学内容。

“《御制数理精蕴》的内容虽然与西方数学密切相关,但编辑这套书的时候并没有传教士的参与。它以河图、洛书和《周髀算经》为开端,说明它具有‘西学中源’的意识,也说明了‘礼仪之争’之后清廷与在华传教士之间的微妙关系。”台北“故宫”研究员周维强向我解释说:“这套书是清代国子监的重要教科书,一直到鸦片战争之前都是中国数学的权威之作。”

康熙五十二年(1713),皇帝在畅春园内的蒙养斋设立“算学馆”,选一些八旗子弟学习算术,组织编写《律历渊源》等书籍,有时候,他本人也会充当教师的角色。法国传教士傅圣泽曾经描述道:“一些获选的听众来到皇帝面前,他会向他们讲解某个欧几里得的命题。康熙帝享受着精通抽象科学的快感,以及他的新学生们不失时机地给予他赞扬的愉悦,虽然这些学生通常是听不懂其讲授内容的。”

康熙帝成功地培养出两个对天算、律历感兴趣的儿子——皇三子胤祉和皇十六子胤禄,他曾经告诉皇子们自己对天文、数学的兴趣与当初“历法之争”之间的渊源:“尔等惟知朕算术之精,却不知我学算之故。朕幼时,钦天监汉官与西洋人不睦,互相参劾,几至大辟。杨光先、汤若望于午门外九卿前当面睹测日影,奈九卿中无一知其法者。朕思己不能知,焉能断人之是非,因自愤而学焉。”

尽管如此,清代的算学馆并没有为自然科学在中国的发展提供体制上的保障,以《九章算术》等为内容的算学与欧洲从哥白尼、伽利略发展到牛顿的近代自然科学体系也不可同日而语。也是这种“断人之是非”的学习目的,后来让康熙帝被指责为“窒息民智”,如邵力子曾经评价说:“对于西洋传来的学问,他似乎只想利用,只知欣赏,而从不注意造就人才,更不注意改变风气。梁任公曾批评康熙帝,就算他不是有心窒息民智,也不能不算他失策。”

礼仪之争

《康熙大帝与太阳王路易十四》特展总共展出约190件文物,除了83件属于台北“故宫”的院藏文物之外,其余106件分别由北京故宫博物院、上海博物馆、沈阳博物院和13家法国各地的博物馆提供。香港私人收藏家李景勋借出了一件“玻璃胎画珐琅花卉小杯”,白色不透明玻璃上彩绘紫红色牡丹、荷花、月季等图案,这是目前已知传世的三件康熙朝玻璃胎画珐琅器中的一件,虽然是破损之后又被黏合在一起的。另外两件是藏于荷兰海牙博物馆的玻璃胎西番花纹黄地盒,以及台北“故宫”自藏的“玻璃胎画珐琅牡丹蓝地丹瓶”。

“我们的展品中,最强的还是珐琅器。白晋第二次返回中国,带回了法国里摩居的铜胎画珐琅器,进到康熙造办处之后被发展成不同的胎质,用珐琅釉料将纹饰彩绘在景德镇白瓷胎、宜兴的陶胎和内廷玻璃厂制作的玻璃胎上。这是造办处很创新的做法,开创了之后的珐琅彩瓷器。”周功鑫院长对我说。

康熙二十八年(1689)中俄签订《尼布楚条约》期间,中国旧有地图的错谬让康熙帝感到有重新修正的必要,尤其张诚进呈给他用西方制图方法绘制的精确亚洲地图。康熙三十二年(1693),白晋作为康熙的特使回到法国,期望招募更多的科学人士来华。

1698年3月他带着10名传教士和测绘师搭乘一位法国玻璃商人的“海神号”(L’Amphitrite)商船从欧洲返华,同年10月抵广州。商船上还载着8位玻璃工匠以及水晶玻璃、镜子、钟表、珐琅器等法国商品,被认为是第一艘与中国进行商贸的法国船只。1700年“海神号”返法时,又带回了大量中国织品、瓷器和漆器。

在元明两代,皇宫内廷已有玻璃作坊,另外山东博山(旧名颜神镇)在元代就已经开始生产玻璃,明代是供应宫廷青帘玻璃珠的产地。但是在康熙前期,中国烧制玻璃的工艺技术不如西方,尤其是光学玻璃的制作。康熙二十七年(1688)二月,葡萄牙传教士徐日升任钦天监之后,第二个月就奉旨将擅长制作光学玻璃的传教士苏霖传召入内廷。

康熙三十五年(1696)造办处玻璃厂成立,厂址设在当时西安门内北堂的蚕池口附近,紧挨着法国耶稣会士张诚等人的住宅,除了单色透明玻璃外,也成功地烧制出白色不透明玻璃。根据内务府造办处的《活计档》,康熙朝已有“单色玻璃、套玻璃、珐琅彩玻璃(也就是玻璃胎画珐琅)、刻花玻璃、洒金玻璃”等品种。到康熙四十四年(1705)第五次南巡时,康熙帝赏赐给他的重臣宋荦礼品中就有“御窑白玻璃鱼缸一个,洒金蓝玻璃瓶两个,蓝玻璃花笔筒一个”等各种玻璃器。

白晋从1708开始主持测绘编制新的全国地图,总共200多人参加这项浩大的工程,其中9位传教士中有7位是法国人,共测得经纬点600多个。10年后,中国第一幅绘有经纬线的《皇舆全览图》完成。这次测量中发现经度长度上下不一,证实了地球是扁球形。

1698年随白晋乘“海神号”到中国的法国传教士中,以巴多明(Dominique Parrenin)神父最有名。他应康熙帝的要求,用5年时间把法国和欧洲医学家的最新解剖学著作翻译成满文。巴黎自然史博物馆图书馆收藏的《钦定骼体全录》是用黄丝装册的八册手稿,一行行齐整的满文以竖版的格式书写在红线上,旁边附有人体解剖学绘图。

现在我们看来,这些漂亮的满文如同天书,但是当时对擅长拼音文字的传教士来说,满文远比汉文容易学习。《钦定骼体全录》成书后,康熙帝本来考虑付梓,后来又改变了主意——“此乃特异之书,不可与普通文籍等量观之,亦不可任一般不学无术之辈滥读此书。”

在这场特展中,集中了一些康熙年间天主教在华发展史上的重要资料。康熙三十一年(1692),中央政府针对各省天主教徒活动向地方官员颁布了一道宽容命令,正式准予天主教徒在中国自由传教。这是19世纪中叶以前,清朝官方唯一承认天主教自由传教的法定文件,当时在欧洲甚至被誉为“1692年的宽容敕令”。台北“故宫”藏品《抄写得西洋堂内康熙三十一年碑文》是礼部尚书顾八代关于这道宽容敕令覆奏原件的抄件,令各地方政府不应禁止传教,各省教堂应照旧存留,最后获得康熙帝的批准。

康熙初年,全国建有教堂约159座,奉洗入教的教徒大约20多万人,到了康熙末年,全国的教堂发展到300多座,教徒计30万人。在福建教区,法国外方传教会禁止中国教徒实行固有的礼仪,引发了天主教徒是否可以祭祖祀孔、能否以“天”作为“天主”名称等内容的“礼仪之争”,最后演变成清廷与罗马教廷之间的斗争。

1704年教皇克莱蒙特十一世发布教廷的“禁约”,禁止中国教徒遵从祭祖祀孔等传统习俗,第二年多罗主教带着这份禁令来到中国。康熙帝认为礼仪是非不可颠倒,要求在华传教士领“永居票”,由皇帝或皇子主持这一领票过程,并答应“中国行教俱遵行利玛窦规矩”。

法国国家图书馆保存了这样一张康熙五十五年(1717)由宫中武英殿印制的“红色谕旨”,这张“红票”编排上相当独特,以五爪龙图案为框饰,内文以阅读方向各异的三种文字刻印:从右至左、竖向排列的汉文放置在最中心的位置,左侧是从左至右阅读、竖向排列的满文,右侧是也从左至右阅读但横向排列的拉丁文。当时住在北京的16位耶稣会士在拉丁文的末尾签署了自己的名字,其中郎世宁的签名还清晰可辨。

康熙五十九年(1720),罗马教皇又派另一名特使来华,重申他的禁令。台北“故宫”院藏的康熙皇帝硃批《康熙与罗马使节关系文书》是现存的一批关于罗马使节两次来华的汉文史料。教皇禁令被译成汉文进呈,康熙帝览后批示:“此后不必西洋人在中国行教,禁止可也,免得多事。”

康熙朝的玻璃胎画珐琅

——专访台北“故宫博物院”登录保存处处长嵇若昕

“康熙以来有一个在古董市场拍卖中贵极了的类别‘珐琅彩瓷’,也就是在这次整理中,我们发现其实在宫里根本没有‘珐琅彩瓷’这个名字。”

三联生活周刊:听说策展《康熙大帝与太阳王路易十四》前你在北京故宫待了5个月,是为了选择展品吗?

嵇若昕:这是我的工作之一,我原来的计划主要是为了研究、了解紫禁城里各个宫殿彼此之间的关系。我们80%的藏品都是从紫禁城里出来,当时溥仪出宫后,北平成立“清室善后委员会”去点查文物,以千字文的方式,每个宫殿一个字。先开乾清宫,乾清宫是天字号,再开坤宁宫,坤宁宫是地字号,这样一路开下来,这个编排号码我们现在还在用。康熙住乾清宫,他上课的时候传教士在养心殿等他,乾清宫过了两个门就到了养心殿。康熙的造办处设在武英殿,离乾清宫很远。本来珐琅作坊也是设在武英殿,到康熙五十七年又移回养心殿,改名为珐琅处,扩大编制和规模。了解到宫殿位置的远近,也让我明白了这种移动的原因。

三联生活周刊:你还有其他有趣的发现吗?

嵇若昕:康熙以来有一个在古董市场拍卖中贵极了的类别“珐琅彩瓷”,也就是在这次整理中,我们发现其实在宫里根本没有“珐琅彩瓷”这个名字。在内廷不管什么胎质,只要是直接在胎质上用珐琅釉料彩绘,都叫“画珐琅”,所以有铜胎画珐琅、瓷胎画珐琅、宜兴胎画珐琅、玻璃胎画珐琅等等,在账册上是放在一起的。我们的账册是乾清宫库房收存的画珐琅器账册,从道光一直到光绪一共6本,每一本我都翻了。乾清宫库房端凝殿是列字号,包括铜胎画珐琅、瓷胎画珐琅很多都是列字号,里面收藏的画珐琅器铜胎、瓷胎加起来有上百件,宜兴胎只有20件。

三联生活周刊:台北“故宫”的“牡丹蓝地胆瓶”是康熙朝唯一的一件玻璃胎画珐琅器?

嵇若昕:当时应该不止这些,从档案看,他有做了赏赐给大臣或者作为国交的礼物。不过,目前所知的3件康熙朝玻璃胎画珐琅器,以这件“胆瓶”尺寸最大,烧制工艺也最高。从我刚才提到的现存6本乾清宫库收珐琅器档案可以知道,它是清朝唯一一件乾清宫端凝殿收存的康熙朝玻璃胎珐琅器,端凝殿是皇帝的库房,最好的才收存在那里,也就意味着清帝认为它代表康熙朝玻璃胎画珐琅工艺的最高成就。这些端凝殿账册里,雍正期间的玻璃胎画珐琅一件都没有,台北“故宫”现有一件雍正玻璃胎画珐琅是收在多宝阁里面,不在端凝殿。乾隆朝的玻璃胎画珐琅端凝殿的账上是3件,有一件在账里就已经说它坏了,那两件好的现在台北“故宫”。

三联生活周刊:但是展出的这件“玻璃胎画珐琅牡丹蓝地胆瓶”不像海牙和香港私人藏家那两件有“康熙御制”的款识,你们是如何断定时间的?

嵇若昕:是的,这件文物本身没有款,以前只是根据它的器形纹饰推测它是康熙时期的。另外就是靠乾隆时期给它配制的一个木匣,匣盖上刻着“康熙年制玻璃胎画珐琅花卉蓝地胆瓶一件”的品名,旁边有“北字一号一笔”的硃砂字样。它还有一个黄签,能和端凝殿账册上的列字号条目对上,所以展览的时候,我们特意把那个木匣也摆放出来。

三联生活周刊:为什么玻璃胎画珐琅的制作工艺难度高呢?

嵇若昕:这和温度有关,玻璃是非晶体,因为成分与添加物的不同有不同的熔点,1200摄氏度时开始成为液状,但是一般在600摄氏度就开始软,到850摄氏度软得像麦芽糖一样。珐琅釉料是玻璃质的釉料,成分和玻璃接近,也是在750摄氏度左右就会融化。假如珐琅釉料一层层施上,瓷胎可以顶住1000多摄氏度的温度,而玻璃与珐琅熔点非常接近,在反复绘画焙烧的过程中,如果温度低了,珐琅釉不能充分熔化,呈色就不佳。如果温度高了,胎体就会变形,就变成了废品。至于它最后怎么解决的,说实话我也不知道。

三联生活周刊:“松花石砚”也是康熙朝独有的吗?

嵇若昕:产于东北的松花绿石最先在明代是磨刀石,是康熙帝把它提升为石砚材,他觉得松花石很发墨,认为“远胜绿端,即旧坑诸名产亦弗能出其右”。康熙把歙石列为第一,端石第二,但他发现松花石能和端石相比,就开采送入宫里,每年大量制成砚台送给文臣,视这种“龙兴之地”的特产为笼络群臣的媒介。雍正、乾隆都有用松花石砚,集中放在端凝殿,康雍乾每朝四十方。但康熙朝的内廷匠役在松花石砚盒的盖面上嵌饰一片平版玻璃,这种带玻璃盖的松花石砚只有康熙朝有。

三联生活周刊:从展览看,康熙时期法国和欧洲还不能烧制真正的瓷器?

嵇若昕:这次展览上有很多所谓“锡釉陶”,它的胎质是陶而不是瓷。为了模仿中国的青花瓷,工匠先用加了锡的珐琅釉料把陶胎包起来,再在上面用钴蓝、锰紫、铜绿等彩绘,钴蓝是最常见的。16世纪后半期,佛罗伦萨首先发展出烧制温度约1100摄氏度的“软瓷”,比中国的瓷器温度低,1673年法国鲁昂地区也烧制出软瓷。他们一心一意要烧出像中国瓷器一样美丽的瓷器,尤其是青花瓷,一直到乾隆时期才成功烧出和我们的瓷器温度一样的“硬瓷”。

三联生活周刊:他们是怎么获得突破的?

嵇若昕:这又跟传教士有关系了。我们展品中有一个奏折,是江西巡抚郎廷极派家人上京给康熙送葡萄酒,上面有“饶州府居住西洋人殷弘绪送到进上西洋葡萄酒六十六瓶”的内容。郎廷极兼任江西景德镇督陶事务,创制并发展出有名的“郎窑红”与“素三彩”。耶稣会士殷弘绪在景德镇待了7年,常年往来那一带,熟悉制瓷工序,他先后在1712和1722年从饶州写两封信寄回欧洲,内容详述景德镇的制瓷技术。之后还有欧洲商人把景德镇高岭土送回欧洲,分析里面的成分,德国迈森瓷器的配方就是化学家在实验室里配出来的。 中国古代史清朝路易十四法国大帝御制数理精蕴中国法国传教士康熙帝故宫博物院耶稣会康熙