“一样”却不一样

作者:曾焱(文 / 曾焱)

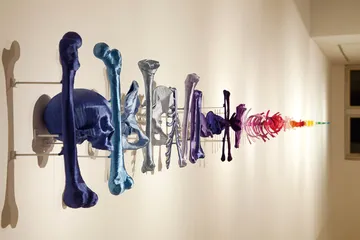

( 《都一样》 )

( 《都一样》 )

被缠绕的“骨感”

我们从一家法国餐厅出来,门口铺有几块大红的手工编织地毯,鲜且艳,但无俗气,林天苗告诉我,这是用植物颜料染色的那种好看。“是天然染色还是化学染色,我一眼就能看出来。”对材料的本性,林天苗有仿佛来自生理本能的辨识度。“如果不把材料掌握得特别透彻,就难以完成作品。”

她说,化纤的东西触摸起来会觉得冷,丝线不一样,“丝线有一种温度感”。她从2000年开始在作品中用丝线。丝线和棉线,对于林天苗来说就是两种完全不同的传达路径:“棉线比较单一,有一种植物性。丝线给我的感觉却是万般情种,有一种动物性和生命感。丝绸让人更惊心,是一种危险藏在里面,让人担心它的那种美会被很快粉碎掉。”

以前的作品总是被她置放在纯白的维度里面,据说连她家里也没有色彩,锅碗瓢盆都是白的。最新的装置作品展“一样”却不一样了,17件作品,十数种颜色,粉红、翠绿、天蓝、金黄、银灰,层层叠叠,令熟悉她的人吃惊。“我做这些作品的时候就觉得,必须用色彩,也说不出什么理由。粉色本来是我讨厌的一种颜色,过去我做花布图案设计师的时候就了解,粉和玫红是最不确定的两种颜色,我自己穿衣就从不用粉。粉色还容易让人想到性感,女孩在幼时多半都是通过粉色的使用来获得最初的女性身份意识。对黄金色的大量运用和我感受到的社会心态有关系,但在用的过程中我对这种色彩的感觉越来越好,可塑性强,令人有癫狂的感觉。下次我还特别想用黄金色来做一次尝试。”黑色则是这批作品的背景主板,林天苗选中一种开司米黑,她要那种能往里收的时空感。为了达到她的预期,作为展览场地的天安时间当代艺术中心几乎全部用黑绒布包裹了一遍,等同于再造一个空间。有朋友就说,林天苗和画廊都疯了。

用丝线、金箔包裹各种动物骨骼和金属工具,有人在网上留言,从这个展览想到了达米安·赫斯特的钻石骷髅头,被掩盖在华丽下面的冰冷死亡气息。空间入口处,墙上迎面是作品《都一样》,从微小的鱼刺、鱼骨、鸟骨、青蛙骨头,到粗大的牛、羊等动物骨头,她都用到了,密密地以各色丝线缠绕后排序成列,每根线头沿墙体垂落数米,再在地面散成一团团艳丽的色渍。林天苗说,用骨骼为元素,并不就像观者所理解的是对等于解读死亡。她对骨骼的兴趣,和西方体系中哥特文化里的骷髅符号是迥异的,完全基于一种东方式的个人体验。“我发现自然界的动物骨骼无论多大或多小,呈现出来的差别其实很小,它们的变化那么微妙,却又极其丰富。”林天苗的父亲是一位国画家,在她很小的时候,父亲为了画画曾把一个头骨捡回家,其他姐妹都很害怕父亲捡回的头骨,林天苗却不,她表现得饶有兴致。前些年在美国,她常带儿子去看自然历史博物馆,印象最深刻的也是那些动物的骨架。“特别长大的身体,往往有一个尖小的嘴,大耳朵配一个小爪子,造物的奇怪常让我胡思乱想很长时间。”

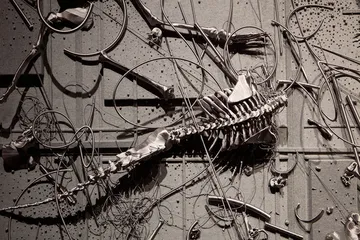

( 《灰的一样》 )

( 《灰的一样》 )

林天苗长于视觉进入。她说,90年代在美国做花布设计师工作的时候,她曾有过不被公司允许进入核心资料室的经历,因为她对图案的敏感到了让人难以置信的地步。“多么复杂的图案,只要看3秒钟,我就能记住并复写出来。”对于林天苗,艺术创作也总在这种直觉之间。她说:“直觉太重要了。有时候我们会评价别人的东西:这哥儿们怎么越做越干呀!其实就是缺少直觉。创作有时候说不出太多理由来,理由越正确、越大众,往往做不出东西。在我,观念必须附着在视觉上才可罢休。”

她喜欢手工。别人看来复杂到极致的“缠绕”,在她已经是单纯而沉浸其中的过程,很多时候更像是她自我屏蔽于现实世界的喃喃口诀,以此便可以名正言顺地罔顾其他。如果无人打搅,她可以待在兼做工作室的家里,这样平静地缠上一天。她做过一些版画,大团白色棉线在画面上纠缠,那往往是她心情平畅时候的恣意;而那些一丝不苟的白色线球,很多时候是一种自我治愈的结果。在做新作品的这两年中,林天苗经历了母亲去世这一个人生活中的大事件。粉色系列“没准一样”的6件作品全部完成后,妹妹对林天苗说,她觉得其中有两件和母亲去世有关系,并准确地把这两件找了出来,林天苗自己都感到不可思议。

( 林天苗和她的作品 《妈的》 )

( 林天苗和她的作品 《妈的》 )

她喜欢工具,并总是试图改变工具的适用价值,出来—进去—出来,“缠绕”在交错中行进,最终到达某一点:“在多少次的包裹后,你会发现物件原有的生命和使命都结束了,变为无限可能,却又附带有原来的属性。”把材料的多重性表达出来,结果有时连她自己也感到惊奇。“有些艺术家在表达社会的时候会寻找一个共同的语境,因为共同的语境就像是一种正确。”她说。她不寻求正确,偶然和必然,下意识和有意识,她乐于顺从自己的生理本能。

她喜欢的两个女艺术家一个是安·汉密尔顿(Ann Hamilton),林天苗说,她的作品“有推翻一切的力量”;还有一个是萨拉·史(Sarah Sze),生长在美国的第二代亚裔,2010年她在纽约Tanya Bonakar画廊的展览赢得了几乎所有人的好评,有人用“治愈感”来描述她的作品。林天苗说萨拉的东西有一种纯美国人难以达及的特质:空灵,抓不住,让人陷进去的力量感。“那是一种轻巧上扬,而不是单纯的力量的堆积。”或许林天苗已经感觉到,在她和萨拉之间,其实有一些东西是相连通的:以日常生活中的熟悉物品来重新构置一种陌生语境,用极为细致的手工劳动量的视觉呈现来实现一系列个人化的经验。

( 《 缠的扩散》(1995年作品) )

( 《 缠的扩散》(1995年作品) )

垂直的直觉

上世纪90年代中期从纺织品设计师转换为装置艺术家后,林天苗的符号就被认为是“线”,但她其实并不愿意被固定为某一种符号。她想要自由的艺术空间,这种空间经她描述就是:每一扇门打开后,世界都是流动的。

( 《金的一样》 )

( 《金的一样》 )

1994年,在美国生活工作了8年后,林天苗和同为艺术家的丈夫王功新返回北京。她不再想做一个花布设计师,因为过于功能性。已经30多岁的林天苗决定尝试做一个自由艺术家。1994年,林天苗在她兼作工作室的四合院里展示了装置作品《缠的扩散》。这种老的胡同住宅从地面到天花板有4米高,适合展示,成了他们的开放艺术空间,这是北京尚未有过的一种艺术创作方式。她作为艺术家在使用材料上的个人化图式的确也始于此。在《缠的扩散》中,她用了针、线,在助手的帮助下,她将2万根钢针插在床垫和纸裤里,用难以数计的棉线缠出几千个乒乓球大小的小线球,每一个与小球相连的棉线都系在床垫上的针眼里,并且针与小球是一一对应的。在后来的作品《缝纫》中,她将缝纫机、摇篮、镜子等家庭日用品以白色棉线绵密地缠裹起来,这是工具在她作品中的最早参与。艺术家经常会被要求解读自己的作品,或者被人诠释,比如她的白色棉线和缠绕的方式,就被读为暗喻女性被日常生活所累。林天苗听了一笑,跟我说:“哪有。”她在作品中传递的性别立场,几乎从未来自过预设的观念,至少在她的作品中看不到特别明确的女性身体符号以及女性题材艺术所流行的孕育、哺乳、婴儿等意象,她作品中的女性特质往往来自对使用材料的极度敏感和呈现方式的严密入微。这是一种社会角色而非单纯性别角色的识别,在这个意义上,林天苗是中国当代艺术中最重要的女性艺术家。

从《缠的扩散》之后,林天苗将“缠绕”这种方式扩散到所有艺术媒介。1997年,在她的大型个人装置展“缠了-再剪开”中,她将多媒体引入装置,用投影仪把剪刀剪丝线的过程投射到大屏幕上,而这个屏幕是由数万根丝线垂直拉成的,与屏幕并列的是一堆散落在地上的家庭用品,它们被棉线包裹。1998年,她用白色棉线缠裹了一辆自行车。在2011年的这个最新作品展“一样”中,我们仍然看到她艺术语言的延续以及在延续中的变化。比如在作品《都一样》中顺墙体散落到地上的彩色丝线,在《N年的一样》中用缠绕过的骨骼和工具所形成的边框。

( 《没什么不一样》 )

( 《没什么不一样》 )

女性艺术家做到一个阶段的成功后,特别容易陷入一种自我质疑。困扰她们的问题通常是:我被人们看做一个女艺术家,还是一个艺术家?在我和林天苗的交谈中,她却没有表现出对于性别立场和女性意识的所谓自省。她跟我说,她的创作始终是垂直的,从最本能的直觉出发,能走多远就走多远。在另一次和人交谈时,她也表达过类似的想法:“批评家们给我贴上‘女性艺术家’的标签,我查阅了很多关于女性艺术家的书和目录,想弄明白是否真的如批评家们所认为的那样,但事实并非如此。我从没有想过评判生活,也没有想过要从一个女性身份的角度去描述对生活的见解。而总是从我自己作为一个普通意义上的人的体验为出发点创作作品,只不过恰巧的是——我是一个女人。”

( 《没准一样》 )

( 《没准一样》 )