越剧的破局

作者:王恺(文 / 王恺)

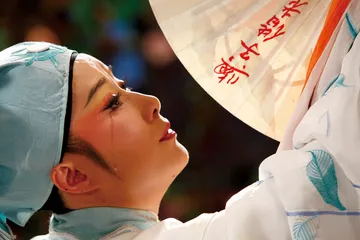

( 茅威涛 )

( 茅威涛 )

舞台上,梁山伯与祝英台难舍难分下山的时候,她不再百般挑逗他,而他也不再是呆头鹅,相反,两人既像兄弟,又像情侣,依依不舍只是因为彼此之间的情谊,而这种情谊,源头是两人性格的差异,加上共处三年的喜怒哀乐。结尾处,化成蝴蝶的两个人不再穿着彩色翅膀飞舞上台,而是在台上反复出现的扇子代替了蝴蝶,扇子是两人初见时抓蝴蝶的道具,非常雅致。

这就是浙江小百花越剧团在台湾演出新版《梁山伯与祝英台》时的两幕情景,和传统的排演方式非常不同,可是没有人觉得突兀,自然而然,人们觉得《梁祝》就该这么来演;而他们另一出新编的剧目《陆游与唐琬》正好相反,没有人觉得这是一出现代剧,其表现的家庭伦理故事,和弥漫其中的诗情画意都像传统剧目。特别是大段陆游诗词的引用,完全是“以歌舞演故事”的中国戏曲传统。

在中国传统的戏曲舞台上,两种演出方式越来越突出:一种是注重模仿的复古主义,主张演员要师法正宗,越像流派创始人越好;另一种则注重戏曲的戏剧性,就是演员重视戏剧中人物的逻辑,很注意每一个动作的意义,根据情绪来做动作,可是,后面这种表演方式往往被视为“话剧化”,在戏曲界往往受诟病——前者正相反,复古主义的潮流在近年越来越受赞扬。

“小百花越剧团”是后者的代表。连续多日在台湾观摩“小百花越剧团”的演出,感觉一个剧种要是不想“博物馆化”,也许唯一的出路,是寻求与观众的共鸣,而这种共鸣,一定要借助于情感的沟通和表演的力量。

新梁祝的位移

( 浙江小百花越剧团演出的新版《梁祝》剧照 )

( 浙江小百花越剧团演出的新版《梁祝》剧照 )

在台湾巡回演出的时候,茅威涛扮演梁山伯的一张剧照始终作为这次“小百花越剧团”巡演招贴画而四处悬挂,不是因为她团长的身份,纯粹是因为剧中人的表情,梁山伯仰着头,一颗硕大的眼泪,正在眼角往下流淌,这是她演出的“山伯之死”中的一幕。这一幕也是茅威涛在演出中最投入的,她觉得这幕就像芭蕾里面的“天鹅之死”一样有说头。

“要是你和她谈起这段戏来,她可以说上几天几夜。”剧团的人向我介绍,去后台看茅威涛的时候,却发现这肯定不是和她聊天的好时机,面对镜子的她面色冷峻,如临大敌,看见我简直像看陌生人,一点不像她平时笑起来没完的状态,平时在饭桌上,她是段子大王,男人都讲不过她,可是现在完全变了样子。原来演出前她的不容打扰状态并非传说,而是实实在在的习惯,和越剧前辈袁雪芬一样,听到后台有人说话,戏就唱不下去。

( “小百花”演出的《陆游与唐琬》剧照 )

( “小百花”演出的《陆游与唐琬》剧照 )

在传统的越剧经典《梁祝》中,这一幕基本是过场戏,梁山伯听到祝英台的婚讯,一命呜呼,灯光转暗,可是在这里面,梁山伯却有大段的演唱,唱词全部新编,事实上是两人感情故事大回旋,茅威涛能够让台下的观众和她一起痛哭。“小百花”的乐器配备十分完整,包括小提琴和大提琴,让你无法想象这是一个越剧班底的乐队。这一幕是小提琴协奏曲《梁祝》配这段表演,导演郭小男对我解释:本来协奏曲的旋律就使用了大段越剧旋律,他其实并不喜欢传统戏曲生硬的交响乐化,许多剧团不管什么内容,总觉得配上交响乐就时髦,他很看不惯。可是在这里他毫不迟疑就用了,因为很贴,用起来天衣无缝。

茅威涛和郭小男是夫妻,这使他们的合作充满了“斗争”。茅威涛告诉我,常常斗争得旁边的人都吓住。排《梁祝》也是这样,这出戏本来是为纪念越剧百年而排练,不过经典的《梁祝》实在太深入人心,怎么改都不顺利,所以两人的矛盾也更多了。郭小男早年以话剧导演知名。不过他随手改变的一些传统戏曲,都使这些剧种获得了巨大的新生命力,如上世纪80年代的淮剧《金龙与蜉蚴》。可是这次新版《梁祝》还是很动脑筋,主要是茅威涛说自己演不下去。她觉得经典里面梁祝的情感关系有几个疑问:梁山伯为什么爱祝英台?当他知道“他”是女性的时候就那么顺理成章地爱她了?而知道她和别人订婚了为什么他就要死?

( “小百花”演出的《春琴抄》剧照 )

( “小百花”演出的《春琴抄》剧照 )

如果导演不能说服她,她就演不好,那也就意味着打动观众有难度。这些问题确实是经典《梁祝》中没有解决的问题。

最后他们的解决方式是,大破大立。郭小男他们的解决方案恰恰不是改变故事,《梁祝》的故事已经深入人心,完全没有改变的必要,那么是不是要把气质问题解决掉?梁祝初相见,不再是一见钟情的一对男女,而是两位性格互补进而互相吸引的年轻人。祝英台顽皮活泼,放飞自己的自由天性,而沉稳的梁山伯则被这位同学所吸引;同学三载,包括送祝下山,唤起的是“死生契阔”的同袍之情。他并不是个傻瓜,只是一个单纯的年轻人,所以,什么“呆头鹅”之类的唱词就此消失了,换上的两个年轻人依依不舍的心情。

找到了这种气质,那么结尾处两个人大变蝴蝶就会突兀。“像妖怪那样也不太合适,不符合现代观众的审美。”郭小男说,再怎么用声光电也会很土,最终灵机一动,想到了扇子,从一开始两人用扇子扑蝴蝶,到最后的扇子变成蝴蝶,有始有终。茅威涛告诉我,当时越剧团请了一个昆曲老师来教导他们。“老师傅快被我们榨干了,越剧中对扇子的使用很简单,可是在这出戏里面,我们把昆曲小生、官生,包括旦角的扇子功全部化进越剧里,还找了现代舞老师帮我们编排,你说这不是越剧程式吧,很对,越剧的年代短,动作简单,没有这类型的程式,可是在舞台上一表现,所有人都觉得这就是越剧,尤其是万松书院那一幕里。”

“万松书院”和下一幕的“山伯下山”中都有十来个书生挥舞着扇子,用越剧和浙江山歌讲述梁山伯和祝英台的三年相处,整个是一场精心排练的歌舞,又有情绪。这种情绪,就是当梁对祝的情感和知道祝的身份后的狂喜,这些演员在台上的动作大开大合,后来才知道,她们在学习现代舞的同时,还会练习盖叫天所创立的“盖拳”,而扇子的动作更是练习重点。扮演B角梁山伯的,同时给茅威涛配演四九的魏春芳告诉我,她开始拿扇子只想耍帅,可是后来突然有一天明白,这扇子里面有各种感觉:“一开场上台就表现活力,我们走的是便步,不像传统戏曲里面书生踱方步,手里的扇子一耍,青春感觉就出来了。”“小百花越剧团”年轻,可是也就是因为这种年轻,使他们的动作没有约束,却又不是天马行空的乱改造。

郭小男说自己为这出新版《梁祝》准备了10年时间。作为戏曲导演肯定需要在舞台上展现节奏、色彩和美感,可是更关键的是理解这出剧,找到其内核。这出戏的核是什么?“当然是死生契阔。”把梁祝的情感提升到死死生生的情感上,这样,梁山伯得知祝英台已经许配他人的刹那,才会有幻灭感,才能有一种哀莫大于心死的感觉。

茅威涛告诉我,老戏里梁山伯有些台词,比如对祝说“我死在你家总不成”,她总觉得过于不讲道理了。现在她设计的梁山伯是个智慧书生,当明白他和祝的感情今生无望之后,瞬间灵魂出窍,心死了。因为捕捉到了这种感情,所以她在每次演出到这里的时候,会落下眼泪。而欢快的调子也有,比如梁山伯见到祝英台是女性后,回想“那一日钱塘道上送你归”的句子,本来按照老派唱法应该是很平稳的,可是因为人物性格有了新设计,所以她唱起来也完全不一样了,是跳跃而欢快的。这段唱腔是自然而然就有的,几乎没怎么设计,“真体会到流出来的感觉”。那段“山伯之死”的大段唱也类似。

2011年最后两天,“小百花”的新版《梁祝》和朝鲜血海歌舞团的《梁祝》都在北京演出,两团互相观摩,可以看出血海的歌剧演员功力深厚,投入也大得多。可是,那里面的演员都是按照传统方式表现感情,反倒不如越剧演员们一个简单的耍扇子动作。

“破”的轨迹

像与不像,几乎是越剧演员,甚至所有的传统戏曲演员最大的“达摩克利斯之剑”,与创立流派的大家们保持高度一致性,是许多戏曲演员们唯一追求的命题,最初登台的茅威涛也不例外。上世纪80年代初期,“小百花越剧团”去香港演出获得巨大成功,茅威涛个子高,小时候又在文艺班练功,很自然就派学了小生,而且是学潇洒的尹派。在香港演出,她那时鼻音重,特别有尹派的感觉,一句标准的尹派“妹妹啊”、“姑娘啊”一出口,下面就是满堂彩,几乎不用等唱完整段,可是她知道,这掌声是给太老师尹桂芳的,不是给自己的。她不想这么走一辈子。

为什么那时候就有这种想法?茅威涛将之归结为当时特殊的文艺环境。虽然从桐乡的小越剧团被选拔到省艺校,没有考上她念念不忘的南京大学,不能跟南派戏剧的理论大家陈白尘学习,可是读私塾的父亲从小就给她好的教育,使她养成了读书的习惯。

被选入了省艺校后,又获得了去上海越剧学馆进修的机会,当时浙江省分管她们这块工作的领导史行和顾锡东都有开放的心态,除了让他们经常观摩老越剧演员和昆曲演员的演出外,还让她们使劲去看话剧,听讲座,包括看浙江美院的展览。茅威涛还记得当时上海的经典话剧《一个黑人中尉之死》,还有美院丰富的展览:“用宣纸做装置艺术,给我留下了深刻印象。以至于我们后期的舞台也越来越大胆。”这些经历,为作为戏曲演员的她们“打开了一扇窗”,而且是完全不同的窗。

当时“小百花越剧团”非常红,挂历上全是她们的照片,茅威涛没结婚就为照相馆拍了很多婚纱照,多年后认识的马云告诉她:当年最大的梦想就是走在“小百花越剧团”门口的时候,能够碰到茅威涛她们正好出来,看一眼就心满意足了。可是茅威涛压根儿就不以这种红为满足,她觉得自己大概是有反骨,不够安分守己,在剧团为他们排练新剧目《大观园》的时候,她就在黑板上写:“全世界无产者,团结起来打倒大观园。”因为她觉得这出戏排得毫无趣味。

她是一个思考型的演员,1985年全国戏曲演员汇演,她演《汉宫怨》里面的刘询,在表现和爱人分离的一场里,为了表现刘询的痛苦,她特意选择了用背影演戏。“我想刘询是民间长大的帝王,和从小在皇宫里长大的皇帝不会一样,比较重感情。他在面临分别的时候很难过,我设计的动作是一直背对观众,旦角把手放在我的肩膀上,我再慢慢地站起来。”用肢体动作塑造人物当时被视为话剧的专长,传统戏曲里很少,可是并不是没有。

我想起早年梅兰芳演出《汾河湾》就用背部动作表示人物情感,被视为巨大改革,只不过现在又回归传统,一人唱戏,众人不动,就好像当年的改革都不存在似的。茅威涛说自己并没有多天才,恰恰是“小百花”在当时的越剧舞台上比较边缘,不比上海越剧院底子厚。“穷人的孩子早当家”,反而比较能创新。

这出戏使初出茅庐的她就和张继青等名家一起获得了“梅花奖”。不过她还是不觉得自己从越剧尹派的传统角色中跳出来了,舞台上演来演去还是俊俏小生,故事也不外是传统的才子佳人。有次演到唐伯虎的时候,她忽然有了点领悟,不再是传统的温婉,而是多了点放浪的感觉,突出了怀才不遇的性格。她把尹派的低起腔抬高了许多,结果效果很好。而这个人物的塑造又使她后来演出的陆游多了许多东西。

这次在台湾演出的剧目就包括了《陆游与唐琬》,每次演出,都有很多人落泪,不过原因不同,女性观众多为悲剧本身流泪,而茅威涛在辅仁大学和中文系老师们交流的时候才知道,很多老师是为陆游而哭。他们觉得她诠释的是一个报国无门的传统知识分子,对母亲和礼教忍辱负重,可是却牺牲了爱情,牺牲了自己最心爱的女人。茅威涛说,在台湾演戏的好处是,观众更成熟,能看出很多言外之意。

她的陆游确实不是传统意义上的才子,对母亲是个孝子,母亲让他去亲近秦桧,谋取官职,可是他自己的情感世界却与此格格不入。早期老版的这出戏更有家庭感,把矛盾放在母子、婆媳之上,是名家顾锡东编剧。顾锡东也是《五女拜寿》的编剧,是“民间才子”加文人类型的老编剧,很擅长写这类故事。不过在2003年改编的时候,把陆游的性格更立体化,家庭矛盾不再是主线,陆唐悲剧仿佛命中注定,陆游从越剧传统的才子谱系里跳出来了。茅威涛说演这出戏时,她的情感会特别投入,演到陆游阔别家乡几年后,目睹物是人非的沈园,唱到“浪迹天涯三长载”的时候,她都特别想哭,心里满是惆怅的饱满情感,这段唱也是“卡拉OK”点播最多的越剧曲目之一。此戏另外的好处是,所有的伴唱和抒情唱段基本上都是从陆游诗词中化来的,即使是在不懂浙江方言的台湾,第一次听的观众也会跟着唱起来。

不过2003年她们上演新编《陆游与唐琬》时没这么幸运,茅威涛说自己当时改编这出戏,整个剧团付出很多,布景请中央戏曲学院的刘杏林老师重新设计,实景全部没有了,园林被打碎散布在舞台上,两边是巨大的月洞门,粉墙只是符号,尤其是最后一场,巨大的幕布上全是狂草的“钗头凤”,演员“吃奶的劲都使出来了”——可是当时正好是传统戏曲的低潮阶段,这出全新上演的戏凭着“小百花”的名气,也只卖出了200多张票,茅威涛回忆起当时还很激动。她不是个弱者,把浙江的媒体找来开了个新闻发布会,主题就是抒发自己的愤怒。抱怨自己演《笑傲江湖》里面的东方不败那样的角色,媒体都来捧场,可是这么精致的新越剧,所有人都等着送票才来看,这不是对越剧的侮辱吗?

票房几乎是骂出来的。这件事不由得让我想起她另外的事迹。在西湖边的黄金地段,她为“小百花”争取了一块土地,盖“中国越剧场”,当时看中这块本属于文化系统的土地的人实在太多,怀孕的茅威涛拿着她的人大代表证,冒雨冲进省长办公室,硬是把这块地保留给了越剧团。

这种带点横的精神使她在舞台上能够不太讲究既定的规矩。她一直想突破行当和自身,有一度想演《兰陵王》,用面具把自己遮住,让观众不要一看见她就赞美好帅啊;演出《荆轲》也是为此,为的是突破女小生的缠绵,演一个知其不可为而为之的失败英雄;后来选择了《孔乙己》,这出戏已经说得太多。其实在茅威涛的系统里面,很清晰:破的是女小生的痕迹,剃光头之后招摇过世,上新闻赢得曝光,还是为了票房。当时这出戏是她自己成立工作室后的第一出戏,不过排练得非常高兴,因为是男女合演,从前在女子戏班里,她觉得自己会不由自主地照顾旦角演员,可是这次轮到她被照顾了,周围都是1.8米的男子汉,时刻能使她感觉自己是女生,每天讲讲段子,很享受。

她最喜欢的一幕,是孔乙己在破庙中栖身,梦里癫狂,四面桃花散落,她学京剧演员在“徐策跑城”中的步伐跑了三个圆场,长衫一撩,往舞台的深处跑去,很越剧,但是又从来没有在越剧舞台上看见过这样的形象,她自豪的是把越剧的女小生既定形象彻底破了。

说起太师傅尹桂芳,茅威涛特别明白:“当年太师傅在舞台上也演现代戏,穿着破衣服演破落子弟,照样创造经典名段;还演屈原,也没人说她演话剧,赵丹、俞振飞都来捧场。”太师傅活着的时候也很支持她,尽管她的改革很受非议。有次在上海演出她的话筒不知道什么原因不出声了,下台后她很生气骂了一句“他妈的”,结果别人去传话给太师傅,说茅茅骂人了。太师傅说:骂人有什么,如果是我,我还要打人呢。

茅威涛身上的锐利劲头大概是使她能三获梅花奖的原因之一。在上海演出的时候,有个观众每天在售票窗口骂她们演得不像传统越剧,可是每天来看。第三天茅威涛冲到他面前问这位老兄:你要嫌弃不好看就不要来,为什么还每天看每天骂呢?这位回答:看是好看的,骂也是要骂的,谁让你们不像传统越剧啊。

“你说这是什么话嘛。”茅威涛现在想起来都觉得好笑。传统越剧在她看来如果不改革就是死路一条。“当年尹桂芳唱屈原还被人说不是尹派呢,可是太师傅说,我尹桂芳唱的就是尹派。她就是我的精神偶像。”

事实上,这种破的精神影响了整个“小百花剧团”。

“为什么做这个动作”

魏春芳给我讲了一个故事,她们剧团下乡演出,有位老戏迷包场,要看“小百花”的戏,就是不让他们演出新版《梁祝》,说是看惯了老演法,新演出看不惯。可是魏春芳也很倔,她说自己不会按照老演法去演,要看就看新的。结果老戏迷看了之后,觉得所有折子中这段最好,把老头感动得不行。老头后来说是和她们“情感共鸣”。

魏春芳说,自己也是慢慢明白如何阐述人物的。她们和第一代“小百花”的茅威涛、何赛飞等名家一样,也是从全省选拔来的,没到“小百花”的时候,同样是受传统戏曲观念的教化。比如她排练的《胭脂》,这出戏她从越剧老演员金宝花身上学来,她告诉魏春芳的是要挺胸拔头,否则没气势,意思就是官员在台上要像个官员,但是每个动作为什么要如此做就没有讲清楚,比如要表现官员犯错误后复杂的人物情感,手要发抖。“为什么抖?怎么抖?里面有几场怎么表现不同?”老演员会说一个个动作就是这么传承下来的,你一定要像。

魏春芳说自己是到了“小百花”之后才慢慢明白什么叫“心到手到”的,同样的唱段,一定要内心外化,才能唱出感情来。从前演经典老戏《何文秀算命》的时候她总是被要求亮相时候要高兴,要帅。“来这里后思考,高兴从哪里来?因为听说自己的妻子还活着,要去安慰她;但是这种高兴又是隐藏的,不能暴露出来,因为他的身份是微服私访,仇人还在窥视着他。”所以,她处理这个经典人物上台就和传统上台不太一样了,知道身上和眼神的细腻,一个眼神往哪里去瞟都有讲究,每个细节都有作用。虽然时常演出茅威涛的B角,可是她听茅威涛的大段念白也常常会感动。“我在体会她每段念白后的情感。”

在台湾大学给学生们示范的折子戏专场中,蔡浙飞扮演的许仙上台就吓人一跳,腿踢得非常高。原来她有外号叫“江南腿王”,一改我对越剧演员功夫不深的印象,蔡浙飞本是新昌调腔剧团的演员,功底深厚,在舞台上能演京剧男武生的传统剧目“挑滑车”。蔡浙飞在舞台上扮上后非常像茅威涛,戏迷称她为“小茅威涛”。可在“小百花”这样的环境,像谁并不是追求的目标。她的声音高亢柔美,在一般的剧团,肯定要尽力用她的嗓子,越像名角越好,可是在这里,被要求一定要按照人物发声:演陆游,要把气息沉稳下来,厚而沧桑,而演出潘必正这种青春少年,则把声音弄到洪亮清脆。“到了舞台上,只要你情感够投入,其实已经不会去想自己像某派某人。”她特别佩服茅威涛,陆游浪迹天涯再回家的那种沧桑心情表现得很淋漓。她也演这出,告诉我:“我每次上台都担心眼泪会流出来,可是情感又不是那么浅薄的,要控制。”

这出戏是茅威涛和蔡浙飞的A、B角,近年剧团常常复排,其实有个很简单的原因,女人爱美。即使性格强大如茅威涛也不例外,她爱里面陆游的扮相。陆游浪迹天涯穿的是藏蓝色的长衫,斜斜地手绣了一枝梅花,那种从来不见于越剧舞台的颜色让人眼前一亮。

有水袖、靴子、长衫等传统服装的戏曲还好,因为很多情绪可以靠水袖展示。可是,排谷崎润一郎的《春琴抄》就很困难,这出戏是袁雪芬去日本的时候带回来的。老太太特别厉害,一眼就看出了这小说的张力,还专门去拜访了谷崎的女儿,结果因为题材的敏感和种种问题,一直没有在上海越剧舞台上上演,后来还是“小百花”把这个略带施虐情感的越剧排了出来。

蔡浙飞在里面演出仆人,短衫木屐,脚怎么伸,怎么走路全是傻的。“非常痛苦,因为传统的程式全用不上了。”蔡浙飞形容那段排练的生活像是黑洞,导演郭小男要求她们每天排练时先学日式的跪,跪半个小时,龙套演员也不例外,每个人先安静下来才能积攒内心的气质。

蔡浙飞说没有了那些越剧里漂亮的服装动作,她确实不知道如何表现一个俊美的男人,直到慢慢进入到角色中,某一天,突然开窍,哪怕是手在空气中抓和推,也充满了力量,她变成了那个忠实于爱情,为此甘愿被小姐虐待的仆人佐助。尤其是和小姐有了肌肤之亲又要瞒着外人的时候,传统戏曲基本靠唱来表示自己的心情,可是在这出戏里面,郭小男安排的唱段很少,郭小男对我解释,因为他觉得日本文化中有种“静”的力量,所以他很少安排大段唱。那种静的力量很可怕,又有内涵,尤其是在春琴这个盲人少女和佐助这个身份低微的仆人恋爱的时候,那里面的静简直有一刀砍下去的力量,之所以排练的时候让演员们跪很久,是因为他蓄意要改变演员的家常气质,“小百花”的女演员一来排练场,不例外讲孩子,讲衣服,唧唧喳喳,他让她们静下来,不说话才能表现出巨大的悲伤。

郭小男并不是越剧导演,因为和茅威涛的关系,他会帮助“小百花”导演一些新戏,而这些戏中无不带有悲剧色彩,如《春琴抄》,包括新版《梁祝》,表面的跳跃下,里面是巨大的孤寂和悲哀。

而一个越剧演员经过这些调教后,自然会多出几分不同的气质。和茅威涛合作演出祝英台的章益清原是绍兴小百花的演员,是个看上去很平常的姑娘,可是没想到在舞台上能爆发出巨大的能量。尤其是她和茅威涛演的梁山伯各跪在舞台一端,倾诉对对方的感情的时候,是传统舞台上完全没有的造型,可是唱出来的“十相思”让众人落泪。

在“小百花”出名后,浙江各地冒出无数的小百花,绍兴也不例外,这个团的特色是武戏不错,章益清十几岁参加全省汇演的时候就以武功而知名,基本功出奇的好。她告诉我,能够从两层桌子垒的高台上往下翻,也很明白用脚步带动全身动作的韵律,嗓子也是又亮又脆的,当时绍兴小百花坚决不放她走,后来她自己不肯放弃去“小百花”的机会,团里才作罢。

尽管已经是地方剧团的台柱了,在“小百花”还要从头学起,其实问题和蔡浙飞他们一样,不知道自己的动作做出来的意义,结果上台老是被人笑,说有乡下剧团的味道。不过章益清是个聪明的演员,她旁观了一年,很安静地去看别人的表演,去探究每个程式的背后的意义,“学习用内心体验去表演”。比如她演窦娥,别的演员都是身带铁链被衙役拖着走,她根据水袖设计了一套动作,两个水袖有八尺长,舞动成圆圈,上台的时候侧身出现,表示窦娥已经被压抑到了极点的心情。在台湾演出的时候,她因为怀孕不能上台示范,别的演员上台示范,台下观众都叫好,非常有现代舞的感觉,“表现的是人的挣扎”。

在《春琴抄》里面,章益清演出盲人小姐。导演除了让演员跪之外,还让她们每个人讲自己角色的故事,每一句话背后都需要讲一个故事。“我文化低,讲什么故事啊?完全不懂。”她说。可是导演逼迫她们去想,比如小姐在路上鞋带松了,她就娇横地说:“松了。”要根据两个字说一刻钟的感想。“我就在那里想啊,潜台词肯定是雪大,路难走,爱她的佐助应该关心她的一举一动,可是偏偏他没看见,所以特别生气,里面是少女的骄傲,还加上小姐特殊的身份感。”心理体验外化成动作和念白,看起来很普通,可是在中国传统戏曲里是被忽略的一课。

演小姐毁容的一刻,章益清说自己觉得很过瘾,因为代表着小姐的爱情爆发,两人终于平等了,她演起来也酣畅,把排练时积攒的种种情感全部发泄出来,简直就是在舞台上“施虐”。又是舞台化的施虐,这是传统戏曲里完全模糊的题材。演完这出戏,她和蔡浙飞都觉得像是从黑洞里走出来一样,两人都去理发换造型,感觉重生了一次。

情感的力量

没有想到,“小百花越剧团”还排演过《赵氏孤儿》,而且是在话剧和众多剧种排练这个剧目之前。这是与茅威涛同时进团的老生演员董柯娣最爱的剧目之一。在传统的越剧里面,老生是永恒的配角,有个名称叫“色彩行当”,就是不可以缺但也不是主角。越剧里也很少有专门为老生准备的剧目,可是,“小百花”的《赵氏孤儿》不一样。

在台湾演出的是折子戏里最紧张的一折,是老生扮演的程婴把自己的孩子代替赵孤送出去的那段,董柯娣没有上台,上台的是她的徒弟,嗓子也很亮,董柯娣自己就有“金嗓子”的外号,可是徒弟演出并不让她满足,总觉得人物情感没到,只是表面上照着她演下来了。

外行看着已经觉得很好:程婴要献婴儿,茫然不知情的妻子告诉他自己家的孩子刚睡觉,今天又学会什么了,表现的情感是越剧里最家常的情感。可是突然,程婴告诉她残酷现实,并且表示孩子一定要拿走,妻子最后发疯,拿赵孤当做自己的孩子,而此刻天外飞来一句孩子的话:“爸爸,你要带我去哪里呀?”把越剧温暖日常的家庭情感一下子撕裂开来,更让观众觉得痛楚。

郭小男排这出戏的时候,乐器也做了重大改变,一只埙、一张琵琶和一面鼓就是全部了,阴柔的琵琶和婉转的埙要突出越剧柔软的一面,而鼓师的敲打和最终的呐喊要撕开这些表象。这位鼓师在台下是个花白头发的平常老头,没有想到他在台上的瞬间能爆发那么大的能量,观众都被镇住了,尤其是伴随着那声超越戏剧现实的孩子的发问。“按照道理来说,那么小的孩子不可能发出声音来啊。可是我们就这么做了。”郭小男设计很精心,他说要在每出戏里面找到一点本质的东西,比如排的这出《赵氏孤儿》,他看重的是人性的撕裂。此时此刻,他靠演员和舞台,把人的道德撕开,他觉得比经典的京剧《赵氏孤儿》都有力量。

郭小男也经常当京剧和别的剧种的导演,不过他觉得京剧的宫廷味道太重,一举一动是严肃的,很多优秀的演员离开了程式化的表演就不会做动作。可是越剧不一样,剧种年轻,虽然很阴柔,却可以表现一些特殊的,有现代性的情感,比如排《春琴抄》,他就看重越剧的阴性力量去表现日本的静。“北方的打铁工人拿不了绣花针似的。”京剧就演不了这戏。

给各个剧种排戏,可是又要突出剧种本身的特点,会不会弄混?郭小男解释肯定不会,他的母亲是评剧演员,老婆是越剧演员,似乎他天生就应该游走在各个剧种之间。他很能抓住各个剧种的特点,比如越剧,就是青春、流畅和委婉的,他在里面加一些悲凉的儿女情怀,就很能将现代的新观众带入,如果没有这种变化,他觉得越剧再走几年就会没有人看了。“不转型,传统的农业社会戏曲形态就没有力量带进现代观众,而这种转型,需要好剧团的配合。”现在“小百花”走到了哪一步?郭小男并不自吹:“其实她们也并没有走到很前面,也不能说她们走多远了,只是找到自己的那条道路了,往歌舞剧靠,脱离了农业社会的形态。”

“小百花”得奖很多,在赢得政府奖项的同时,也得到观众认可,获得了巨大的市场成功。新版《梁祝》多次进北京演出,每次票价都很贵,到现在票房已过千万元。不过,郭小男更看重的是这戏能不能演下去。“经典《梁祝》演了50年了,要是还是那样的形态呈现,那我们这代人的责任就没尽到。都说《梁祝》是经典,要没人看了,那还经典什么?”

从这点上看,郭小男和茅威涛都算重情谊的人,他们看重的是大情谊。虽然他们每天说“越剧的使命”常使人误会他们过于矫情。茅威涛说,前两年,她真是觉得自己元气耗散,整天一开口就是要“保护越剧”,弄得人人看见她都会烦,说她像“马列主义老太太”。在上次去台湾演出的时候,演完后她发现台下的5000张桌椅都被某宗教团体的志愿者收拾得干干净净。“那时候突然明白了,一点点做事就好了,很多事情不用去不断宣扬。”这两年她状态好了许多。

在现实中,茅威涛也算得重情谊。董柯娣是和茅威涛同时进团的“小百花”最早的“五朵金花”之一,茅威涛当团长后,为她排了不少戏,包括能突出老生的《赵氏孤儿》。在这点上,茅威涛又充满了旧式戏班子的那种姐妹情谊,她告诉我,这些年,“小百花”最早的那批演员流失了许多,她也经常被人称为“戏霸”,说是她占了舞台,别的演员就上不去。她有点不高兴,只有她最清楚每个人都有自己的追求,就拿何赛飞来说,越剧舞台实际上局限了她的才能。“她是个表演天才,说起笑话来,没有人比得上她。她调去上海滑稽剧团,外人总觉得可惜,觉得她是个悲旦,其实她自己特高兴。”

戏班子有句老话,叫“有戏吃戏饭,没戏吃气饭”。“我茅威涛没那么大本事霸占舞台。”在“小百花”的成名作《五女拜寿》上演20年的时候,茅威涛尽自己之力,把当时的全体演员都找了回来,全体演员们都上台重新演绎了一遍当年的角色,谁都知道她付出了多大心力。

在所有人散去的时候,她一个人留下来,默默在台角找了个地方坐着,像一个剪影,她的内心情绪非常激烈。很多人将之解读为留下者的坚守、茅威涛的越剧情怀等等,可是看见那张照片,我感觉得到的还是祖师爷对她的赏识,如果真有上天的眷顾,毫无疑问,默默坐在舞台中央的她是得到了。 赵氏孤儿郭小男茅威涛陆游与唐琬上海越剧演出蔡浙飞陆游春琴抄梁山伯破局越剧上海越剧