苏伊士运河——自然馈赠与冲突之源

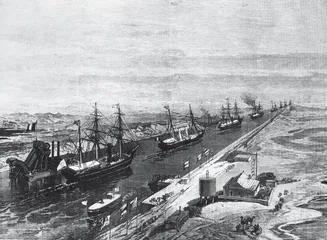

作者:三联生活周刊 ( 1869年11月17日,苏伊士运河首次通航 )

( 1869年11月17日,苏伊士运河首次通航 )

与尼罗河一样,全长120公里,由沙砾、尼罗河冲积土构成的苏伊士地峡,从最早的文明时代开始,就被认为是大自然赐予埃及的礼物。4000年前,埃及中王国时代雄心勃勃的法老,塞索斯特利斯一世曾试图完成一项伟业,开凿一条连接红海与尼罗河支流佩罗锡克河的人工运河,将埃及在东非获取的财富,黄金、象牙、香料,源源不断地运送到尼罗河三角洲。

这条被称为“法老运河”的工程奇迹随着埃及地区文明与政权的更替而几度兴衰,然而打通一条连接红海与地中海的捷径,便捷东西方贸易的设想却从未消失。随着16~18世纪,大航海时代的来临,以及印度与东南亚贸易越发成为英国与法国海外殖民扩张事业的基础,重拾一条横穿近东,尤其是埃及地区,最终通过地中海直达欧洲的海运航线,再次成为两个大国试图建立海洋霸权,最终压制对手的焦点:奥斯曼土耳其帝国的势力在衰退,意大利城邦和伊比利亚半岛,荷兰已经在这场争夺中早早退场。“谁掌控了埃及,谁就拥有了重塑欧洲商业与政治地图的绝对势力。”法国驻埃及总领事查尔斯·马加利翁在致函法国革命执政府外交部长塔列朗时直言不讳地表示,“它将掐断大英帝国的印度输血管……一条复兴的苏伊士水路航线,其影响力堪比好望角航路开通后对于热那亚、威尼斯的毁灭性打击……法国如能在开罗拥有主权,其后果就堪比一个欧洲国家当下占据了好望角。”

1798年4月12日,拿破仑远征军在亚历山大港登陆,在随军登陆的工程师、科学家与历史、考古学者的队伍中,就包括著名建筑工程师J.M.勒皮尔。在率领勘测队辛勤考察3个月后,他提出一个恢复“法老运河”,并连接至地中海的大胆施工方案,并自信地估算,只要1.5万名劳动力,就能够在4年内完工,总预算150万英镑。然而就在8月,布吕埃斯将军指挥的法国远征舰队在尼罗河口的阿布基尔湾,被纳尔逊麾下的英国舰队全歼,从而使3万法国远征军自此失去了与法国本土的有效联系。“你的计划确实无与伦比。”1799年2月,即将远征叙利亚的拿破仑对勒皮尔说,“可惜除非确保整个埃及的安全,和摧毁英国人在地中海上的势力,否则它绝无实施的可能。”8月,当急于返回巴黎,巩固自己政治地位的拿破仑抛弃远征军,登上“缪伊朗号”三桅巡洋舰秘密返回法国时,法兰西东方帝国和这条存在于蓝图上运河的命运即被确定:1802年,英法两国签订了《亚眠条约》,正式终结了拿破仑在埃及寻求领土的野心,“法老运河”再次成为历史档案中尘封的古老传说。

有趣的是,再次将苏伊士运河地峡方案提上日程的,并非成功地在埃及打败了法兰西第一帝国的不列颠,而是穆罕默德·阿里。他借助拿破仑远征失败后埃及的权力真空期,迫使奥斯曼帝国于1805年承认自己为埃及总督。这位中东地区的彼得大帝,无疑是阿拉伯世界第一批认识到,必须采取西方式的大规模改革,才能使自己的国家免遭西方控制的统治者。通过取消臭名昭著的包税商,阿里将税收直接纳入自己控制,出口农产品所得的盈余被用来购置欧洲出产的机器和聘请技术工程人员,并试图发行公债和实行大规模水利、道路建设来解决就业。两位担任亚历山大港改造和尼罗河堤坝修建的法国工程师加莱斯与门格尔·贝伊在经过详细测量后,正式提出将红海和地中海用一条商用水道的方案。然而,阿里的改革却被英国首相帕麦斯顿利用经济制裁和炮舰外交最终扼杀。按照他本人的说法:“英国更希望一个软弱而依附的土耳其苏丹,而非一个野心勃勃的阿拉伯国王盘踞在英国通往印度的必经之路上。”

1839年,借口埃及出兵叙利亚,英国地中海舰队将土耳其军队和奥地利、英国海军陆战队运抵叙利亚,并开始对埃及沿海军事设施和城镇狂轰滥炸,阿里被迫接受了1938年英国—土耳其商业条约和裁军两项条件,以换取自己保留埃及统治者的身份。亲眼目睹自己改革成果灰飞烟灭的阿里自此和前任一样,深居宫中,懒于理政,任凭英法领事和投机商人、冒险家掠夺埃及的财富,更遑论去组织一项外国顾问所提出的浩大工程了。

( 1956年11月12日,英国军队抵达苏伊士运河塞得港 )

( 1956年11月12日,英国军队抵达苏伊士运河塞得港 )

与破译罗塞塔石碑的著名法国历史学家、语言学家商博良一样,命运终究把开掘苏伊士运河这项影响埃及乃至整个世界政治与经济格局的重大任务交给了一位年轻的、野心勃勃而精力充沛的法国人。斐迪南·玛利·维孔特·德·雷赛布(Ferdinand Marie Vicomte de Lesseps)于1805年出生于马赛一个殷实的外交官世家,在担任驻亚历山大港副领事期间,他不仅成为未来的埃及总督、阿里的幼子穆罕穆德·赛义德的座上宾,还幸运地从图书馆的故纸堆里发现了勒皮尔当年的考察报告和施工方案。1854年9月15日,退出外交界,赋闲在家的雷赛布接到了来自老朋友赛义德的信笺,这位新近登基的埃及总督邀请他即刻前往埃及出任自己的私人顾问,雷赛布立刻认为这是推进自己年轻时代梦想计划的大好时机。按照他自传中的记载,这一伟大时刻发生在1854年11月15日,他追随总督的大队人马返回开罗的路途,其情节堪比一部好莱坞电影:“清晨,当几缕初升太阳的光芒开始照耀地中海,几片快速飘来的云朵突然从西方急速飞来,造就了一道从东至西横跨于海陆之上的壮丽彩虹,当时,我和帕夏(苏丹)本人正骑马驰骋在郊野中,几位侍从正在为我们准备简单的早餐,我激动地提醒他注意天空,并兴奋地告诉他,如果他赞同这项伟大的计划,那么他的功业将在历史上永恒地发出如此闪耀的光芒。帕夏本人脸上展现出了友善的微笑,他紧紧握住我的双手,郑重地做出了同意的允诺。”

接下来,雷赛布就不得不去面对那些不那么友善的欧洲同胞,并试图获取必要的支持了。虽然克里米亚战争使得法国和英国暂时抛弃了所有矛盾,但英国仍然对这项工程疑虑重重。在伦敦,英国时任首相帕麦斯顿和外交大臣克拉伦登都对雷赛布的造访反应冷淡:这项工程是否会危及英国在埃及的宗主地位?如果埃及再次独立或陷入动荡,如何保卫这条新近出现的贸易命脉?法国政府在何种程度上会支持雷赛布的异想天开?最终,1857年的印度兵变促使英国开始推敲这条通过埃及与红海,迅速用舰队运送陆军开往印度,以应付不时之需的可能性,而拿破仑三世的支持,也最终使雷赛布的苏伊士运河运营公司最终上市。按照雷赛布设计的方案,公司以每股500法郎的价格发行40万股。相对于其他欧洲国家的冷淡,法国和埃及政府分别认购了17.7万与20万股。在巴黎,认购苏伊士运河股票似乎成为金融和企业人士表达对英吉利海峡对面盟邦不满的方式。1859年4月25日,在云集于地中海岸古城佩鲁西的劳工、欧洲工程师、公司职员、使节代表面前,雷赛布亲自铲下了第一铲松软的沙土,宣告工程正式开工。1869年11月17日,这条总长193公里的无船闸运河终于宣布竣工,以法国皇家蒸汽游艇“艾格尔号”为首的67艘船缓缓从塞得港入海口处驶入运河。雷赛布本人得以与来访的法国皇后欧仁妮一同伫立在最高层甲板上,接受沿岸民众的欢呼与致敬。

对于埃及来说,这项举世瞩目的工程带给自己的首先是痛苦的财政负担:运河开掘费用大大超支,达到1亿法郎,其中大部分由埃及政府负担,而运河公司股价在1870年、1871年的暴跌更使问题雪上加霜:1877年,埃及总督政府总收入中的954.3万英镑中将近80%,被迫偿还欧洲殖民国家的债务,在扣除苏伊士运河维护费用等开支后,所剩无几。1875年,英国首相迪士累利,借埃及总督、赛义德之子伊斯梅尔帕夏遭遇财政赤字之机,代表大英帝国政府一举以400万英镑的价格收购了其手中所有的苏伊士运河公司股票,使英国政府的股份额度跃升至45%。12月11日的伦敦讽刺周报《Punch》上刊登了一则漫画,头戴阿拉伯缠头的迪士累利怀抱刻有苏伊士运河字样的巨大钥匙,对着面容酷似帕夏的狮身人面像做出令其噤声之手势。

出于对英法两国“债务委员会”完全控制埃及财政的恐惧,在穆罕默德·阿里改革中诞生的埃及新一代军官成为反抗的中坚:1881年9月,500名埃及军人包围了伊斯梅尔的继承者、陶菲克的寝宫阿比丁宫,要求制定宪法,建立议会制政府,收回财政主权并扩充军队,任命民族主义者巴鲁迪担任首相,艾哈迈德·阿拉比上校出任陆军大臣。作为这场运动的领导人,阿拉比上校和70年后的纳赛尔一样,出生于一个传统埃及农民家庭,受过严格的伊斯兰传统教育,拥有富于魅力的个性和出色的演讲、领导才能。与耽于享乐、墨守成规的旧式军人不同,他和许多试图把军旅生涯看做跻身社会精英阶层新途径的埃及中下阶层青年一样,把自己的职业看做是抵抗西方侵略,促进国家整体观念和公共意识的工具,并把各种想象中的救国主张和个人抱负结合起来。然而,在英法两国看来,阿拉比和他的“祖国党”,无疑是危及苏伊士运河以及其他神圣不可侵犯的殖民权利与财富的危险敌人。1882年7月11日,西摩尔海军上将的舰队在亚历山大港外向毫无防备的城市开炮轰击。7月24日,英军登陆,沿运河区直向开罗进发。9月,在泰勒-凯比勒战役中,埃及人无法战胜英军由后装式斯耐德-恩菲尔德步枪和马克沁式水冷机枪构成的强大火力,见风使舵的陶菲克立即宣布阿拉比为叛逆者,并寻求与英国合作。狡诈的英国驻开罗高级代表劳德·杜斐因表示,处死阿拉比,只能使得他成为烈士,阿拉比最终被判决流放至斯里兰卡。

为了平息法国的抗议和欧洲国家对于英国可能独霸运河所产生的担心,1888年10月,英、法、德等国于君士坦丁堡共同签订了《苏伊士运河公约》,保证运河区永远保持中立,在军事冲突发生时,冲突各方的船只都可以自由利用运河进行运输。而埃及的命运,则是继续充当不列颠殖民帝国一块牢固控制下的初级产品提供地。法国学者雅克贝克在《殖民地经济的建立》中如此评价19世纪末的埃及:“埃及不过是充当公债的抵押品,底层是埃及古老而贫穷的人民……最上层是由英法两国金融界和外交领事分掌的中央银行权力和运河管理机构,系统地将这个国家的财富、出产与盈余通过频繁的转账、债券和苏伊士运河源源不断地转移到伦敦、巴黎、维也纳、柏林……一座牢不可破的大厦在短短几十年内,就建立起来了。”

“1888年的协议,似乎彻底解决了苏伊士运河争端,然而,这只是诸多政治争端的开始,运河问题只是埃及问题的一部分,而埃及只是中东地区火药桶诸多导火索中的一根。”英国历史学家休斯·坎菲尔德在《国际冲突中的苏伊士运河》一书的导言中这样说。19世纪下半叶的欧洲,正是各大国因第二次工业革命而出现势力此消彼长,亟待用外交政治,乃至军事冲突重新界定其地位与影响的时代。而地中海东部,以埃及与巴勒斯坦为中心,自奥斯曼帝国至北非这片在中世纪与大航海时代被称为“利凡特世界”的地区,现如今有了一个响亮的名字“中东”。这个词语的创造者正是大名鼎鼎的美国海军战略学家阿尔弗雷德·赛耶·马汉。在《海权对历史的影响》中,他用无可辩驳的语气,对埃及和苏伊士运河的地位给予了准确的判断:“英国为了自己的伟大需要而掌握埃及,另外,埃及对于整个东方世界来说也处于中枢地位。在任何情况下,来自各个地区的物资都可流入埃及。在军事上,埃及是个理想之地,因为从四面八方流向埃及的物资供应是任何海军都很难完全切断的,这就十分有益于在埃及集中力量以进行针对直布罗陀或印度的防御及进攻行动。上述供应至少可以来自两个方向:红海和地中海,在苏伊士运河投入使用后,有哪一支舰队能同时切断它们呢?”■ 馈赠冲突苏伊士运河自然