干邑:天人共享之乡

作者:王星 ( 干邑镇夏朗德河两岸葡萄园景色 )

( 干邑镇夏朗德河两岸葡萄园景色 )

干邑城

好在法国人在保护古迹方面向来不惜血本,今天走在干邑镇的街道上,仍能想象出当年尚·马爹利(Jean Martell)初来此地时看到的景象。作为如今四大干邑白兰地品牌中始建年代最早的一个,尚·马爹利和他的家族的经历本身已经成为干邑文化的见证。

一进干邑城就能看到弗朗西斯一世的塑像,提醒你这里是那位在文艺复兴时期叱咤一时、尤以“达·芬奇晚年的庇护人”闻名的一代法国帝王的出生地。如今产品名称中大多带着些王气的各干邑白兰地品牌自然不会忽视镇上诞生的这个真材实料的帝王,但3个世纪前这里并未沾上多少“潜龙邸”的皇气:在那个随处征战、随处生嗣的混乱年代,各种潜在继位人实在是在法国留下了太多这样的小镇。尚·马爹利初来干邑是在1715年,那时“干邑”还只是一个普通的镇名,这个位于巴黎西南方465公里、波尔多以北120公里的小镇还没有隶属于现在的滨海夏朗德省(Charente-Maritime),因为这一带建省还要等到1789年法国大革命之后。无所不至的古罗马人来这里种过葡萄,但在这里逡巡时间更长的是英国人。1152年,当时法国阿基坦(Aquitaine)大公国的一位公主与后来成为英国国王的亨利伯爵成婚,干邑作为嫁妆成了英国的辖区,于是被英国人统治了近300年。

未来将在法国建立自己庞大的干邑白兰地帝国的尚·马爹利也来自英国。1694年,尚出生在英国泽西岛(Island of Jersey)的圣布雷拉德(Saint-Brelade)镇,他的父亲是个航海家和商人,他在8个孩子中排行第二。也许是传说中的“倒霉老二”规律又发生了作用,反正尚给邻岛根西岛(Guernsey)的商人工作了7年后选择了离开故土,前往对岸的法国碰运气。此时干邑早已不再是英国的辖区,而且英法两国之间实际上正处于争夺西班牙控制权的战争状态。在1756到1763年发生的7年战争后,英国将成为欧洲海上的霸主,但1715年的法国刚刚告别路易十四的“盛世”,虽然即将被约翰·劳的新货币政策搞得焦头烂额,却仍是众多欧洲人羡慕的“流奶与蜜”之地,恰如R.R.帕尔默在《欧洲崛起:现代世界的入口》中所说:“为了对付法国,欧洲各国不得不联合起来,因为法国的实力威胁到许多国家的利益:西班牙属地的前途、荷兰的独立、英国议会革命的维护。路易十四时代的法国的优势,很大程度上得益于法国人民的数量与素质。17世纪是法国饱受饥荒、瘟疫和农民起义折磨的最后一个世纪,即便如此,法国有1900万居民,仍然是英国的三倍多,是西班牙的两倍。法国土地肥沃,在农业时代,这使它成为一个富饶之国。”

帕尔默还说过:“就绝对数字而言,法国的商人比当时欧洲任何一个国家都多,但此时法国的商业活动却远远不如荷兰或英国。”在这种情况下,以干邑为代表的法国城镇成为英国或荷兰商人的淘金冒险乐园也就不足为奇。当尚·马爹利在干邑镇中临近夏朗德河(River Charente)的Gatebourse建造起自己的第一间库房的时候,干邑镇街道的墙壁上还不曾积累出那些为后世干邑白兰地爱好者们津津乐道的黑霉菌,因为白兰地的生意那时还远说不上红火。这些黑霉菌学名为“torula compniacensis”,是一种因酒精的蒸汽而滋长的真菌,虽然经常见于酒窖,但像如今的干邑这样覆盖了全城、使各处街道都斑驳发黑的却并不多见。升腾在全城的酒精蒸汽是几个世纪以来数不清的白兰地在橡木桶中陈酿挥发的结果,这种挥发每年会消耗掉各酒庄库存的大约2%,这部分损失不知自何时起得到了一个颇具诗意的称呼——天使之享(la part des anges)。

( 马爹利创始人尚·马爹利 )

( 马爹利创始人尚·马爹利 )

白兰地是由葡萄酒蒸馏凝结而成,与干邑白兰地相关的很多词语似乎也同样经过了升华凝结的过程,全都带着超脱人间烟火的轻灵味道。酒精挥发的消耗被诗化为“天使之享”、贮藏最古老的陈酿基酒的酒窖被誉为“天堂”,而这些将用于混酿的基酒本身也自炼金术语中借到了一个漂亮名字——生命之水(eau de vie)。“生命之水”的称呼缘于白兰地诞生之时,但白兰地的早年经历可没这么不染尘烟,反倒是带着几分鱼腥味和铜锈气。

一位英国葡萄酒史学家曾经自嘲:“除了苏格兰,英国各地随时都在缺酒。”自中世纪直至18世纪,无论两国政府是战是和,英法之间的葡萄酒贸易倒是从没有中止过,这中间起了关键作用的是有“海上马车夫”之称的荷兰,而成就了干邑的也正是荷兰人。

( 品酒师正在品尝两种干邑风格的白兰地 )

( 品酒师正在品尝两种干邑风格的白兰地 )

最开始一切看起来并不像是桩好买卖。干邑地区的白垩土壤并非不适合葡萄生长,但由于气候较冷,葡萄的糖度含量低,酿造出的葡萄酒很难与南邻的波尔多相比,只能靠价低量大取胜。荷兰人最初找到干邑并非为了葡萄酒。直至今日,滨海夏朗德省仍以出产海盐闻名,而干邑当年最早的支柱产业也是盐业。早自中世纪开始,荷兰人便定期远航来到干邑采购食盐,以便腌渍鱼和肉类,为欧洲北部漫长的冬天做准备,此时葡萄酒不过是顺道采购的货物之一。16世纪中叶,为减少船舱占用空间及出口税金,同时也为避免因长途运输发生的葡萄酒变质,荷兰的酒商想到了将葡萄酒蒸馏加热或者说“燃烧”的方法。他们把含酒精较低的葡萄原酒蒸馏得到无色烈性酒,然后再按比例兑水稀释出售。当时这种新鲜事物被荷兰人称为“brandewijn”,也即字面意思上名副其实的“烧酒”,随后才变化为更广为人知的“brandy” (白兰地)。

白兰地最初其实也和干邑没有什么关系。法国境内最早开始烧制白兰地的是现在被称为“雅文邑”的Armagnac。同在法国西南部的雅文邑并没有种植葡萄的传统,然而,这里有大片林区,荷兰人的算盘是:要经济、高效地获得大量白兰地,必须解决燃料的成本问题,何况木材还可以用来制造酒桶。尽管干邑附近也有林区,但当时荷兰人只建造了造纸厂,更情愿将这些木材用来制造著名的“荷兰纸”。最终使荷兰人改变主意的是干邑一带葡萄的特性。虽然本地葡萄只能酿造较平庸的葡萄酒,但一旦蒸馏后却会化腐朽为神奇——大多数葡萄酒在经过蒸馏后还需要反复蒸煮,甚至必须额外添加一些香料以去除一种古怪的味道,干邑酿造的葡萄酒在蒸馏后却是毫无异味,几乎可以饮用(只要你不嫌它太烧口)。

( 干邑地区法定使用的夏朗德蒸馏设备 )

( 干邑地区法定使用的夏朗德蒸馏设备 )

橡木桶

据休·约翰逊的《葡萄酒的故事》记载,荷兰人的生意经进一步反映在蒸馏白兰地使用的设备上。瑞典是当时欧洲最主要的铜供应地,而荷兰人在销售瑞典铜方面也经验丰富,于是一切构成了近乎完美的贸易循环圈:荷兰人把铜卖给法国人,法国人则用这些铜铸造蒸馏设备、酿造白兰地,荷兰人再用卖铜的钱来购买法国的白兰地。荷兰人的这一招的确精明,仿佛也验证了帕尔默在《欧洲的崛起》中对法国商人的嘲讽,但后来法国的另一举动堪称更胜一筹。1669年,当时路易十四的金融部长让·巴蒂斯特·考伯特对全欧洲的船队进行了一番统计调查,结果发现不仅是战船,甚至是在商船数量上,法国也远远落后于其他国家,经过深思熟虑后,他下令在法国西南部大面积种植橡树,既为法国未来建造舰船做准备,也可以利用橡木做酒桶。被选中的植林区就是如今在酒桶业大名鼎鼎的利穆赞地区(Limousin)和托台区(Tron?ais),也正是日后干邑白兰地的陈酿用橡木桶法定产地。17世纪末,荷兰酒商发现了橡木桶对白兰地陈酿的妙用,也几乎是在同一时期,法国建造好了自己的新舰队,做好了对荷兰作战的准备。

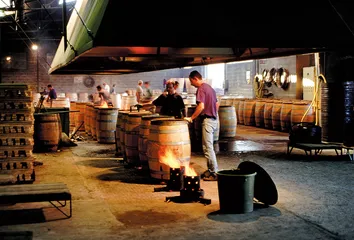

( 人头马干邑酒桶制作车间。橡木的来源地及酒桶的制造方法对酒的品质举足轻重 )

( 人头马干邑酒桶制作车间。橡木的来源地及酒桶的制造方法对酒的品质举足轻重 )

尽管法荷之间这场橡木桶对橡木船的大战并未如预期那样轰轰烈烈地大打出手,但其他的战场并没有闲着,而白兰地的声名也伴着战事而飞速上升。白兰地不仅易于保存、运输,而且酒精力度也远胜于普通葡萄酒。荷兰传统杜松子酒的酒精度在49%左右,伦敦的杜松子酒酒精度在58%左右,而来自法国干邑的白兰地的酒精度至少可以达到60%。高度烈酒在战乱的年代被视为一种有益的刺激物与麻醉剂,白兰地因而在战时成船地畅销在欧洲各地。

战乱年代也不可避免地意味着更多的变数。自17世纪至18世纪,马爹利的老家泽西岛在欧洲一直以自由贸易精神著称。马爹利商行最初的货运都是运往泽西岛和根西岛,这也是当地传统的和英国贸易的通道。此后马爹利开拓了到鹿特丹、汉堡等地的贸易,但此时的经销范围还集中在包括日用品、种子、纺织品在内的各类杂货。干邑镇的Gatebourse保留有尚·马爹利最早建立的厂房。他的故居也在其间,只是房屋多次改作他用,已经不是本来面貌。如今算是复原出来,当做酒庄参观的一部分。故居的房间不大,分为两层,一层是厨房兼饭厅,陈设和大多数法国古迹中的复古厨房没什么不同,壁炉里点着假炉火,房间还配有柴火声的背景音。令人感兴趣的倒是用做资料陈列的二楼。书柜中整齐收录着依据年代排序的账簿与通信记录。主人并不反对参观者抽出几本来翻看。看着账簿里一丝不苟的一笔笔账目,其实比楼下的音效与陈设更能让人想象出当年尚·马爹利所面对的干邑镇。

( 香特露庄园 )

( 香特露庄园 )

在那个英法时战时和的年代,身处法国的英国人马爹利想来处境微妙,所幸干邑镇自18世纪起似乎就成了因各种原因远离故土的英国人的庇护地,而与当地白兰地酿造世家联姻,进而正式进入干邑白兰地生意成了一种典型的干邑创业模式。1721年,马爹利首次出口了5.3万加仑的干邑。1726年,尚·马爹利和一位干邑酒商的女儿共结连理,虽然不幸很快便离婚了,后来再娶的仍是来自干邑造酒大户的千金。同样的传奇例证还有御鹿。御鹿的创始人托马斯·海恩(Thomas Hine)由英国来法国学习法语时年仅16岁。法国大革命爆发后海恩被卷入,监禁数月后获释,辗转来到干邑,与当地一酒商人女儿成婚并将老丈人的生意搞得红红火火,完全是一出大团圆版的《三城记》。与马爹利关系更密切的是轩尼诗。轩尼诗的创始人理查·轩尼诗(Richard Hennessy)逃亡自爱尔兰,于1756年在干邑开始自己的白兰地生意。马爹利与轩尼诗两大家族后来交往甚密。在第一次世界大战结束后生意最困难的年代,两个家族甚至曾在1922年签署了一个为期25年的协约,约定共同协作、互购对方股票并划分了各自的市场:轩尼诗占据美国与远东,马爹利垄断英国。这个协约一直实行到1945年,两家的这种协作方式还一度成为指导整个干邑制酒业的行业规范,直至第二次世界大战期间莫里斯·轩尼诗(Maurice Hennessey)与当地葡萄园主成立了一个酒业互助会,两大家族在干邑地区的传统“舵主”地位才逐渐终结。战时的那个互助会便是战后“法国干邑酒农联合办公室”(BNIC,Bureau National Interprofessionel du Cognac)的前身,也即现今的干邑酒业协调机构。

提起干邑白兰地,少不了会遇到“XO”(“eXtra Old”的缩写)、“VSOP”(“Very Superior Old Pale”的缩写)等等,但隐藏在这些缩写背后的英国背景却并非所有人都曾经注意。时至18世纪末,干邑白兰地作为一种风格独到的白兰地的地位已经奠定。1857年,允许酒庄注册并标识自己的商标的法律出台,这进一步强化了酒庄的社会地位。在此之前,绝大多数的干邑白兰地(尤其是外销往英国的)在酒桶上注明的都只是经销商或进口商的名号。生意的蓬勃发展开始促使干邑的酒庄庄主们为不同种类的干邑白兰地设计分级命名制度。当时约定的分级制度是:“VSOP”需要4年以上橡木桶陈酿,“VS”(“Very Superior”的缩写)两年以上橡木桶陈酿。XO则于1870年由轩尼诗首先创立,原本是指一种家族私藏级白兰地,要求6年半以上橡木桶陈酿。时至今日,这些分级的陈酿年份有的略有改变,但名称却保留未变,命名时使用的英语充分显示出了干邑地区顶级白兰地酒庄最初的英国血统。

( 当经过双重蒸馏后的葡萄原酒在酒桶内经过多年陈酿慢慢变成金黄色时,才能称得上干邑 )

( 当经过双重蒸馏后的葡萄原酒在酒桶内经过多年陈酿慢慢变成金黄色时,才能称得上干邑 )

然而,干邑白兰地毕竟是在法国土地上的出产。即便是马爹利等倒插门女婿再有经营头脑,法国人仍毫不客气将干邑白兰地与其他白兰地最不同的“双蒸法”的发明权留在了法国人名下。蒸馏程序从原理上来说并不复杂:酒精的沸点比水低,因此得以在蒸煮过程间从水中“逃逸”而出,蒸发聚集在顶部的收集管中,随后被冷却,重新成为液态。但实际技术操作上如何实现完美的蒸馏却有许多问题,比如蒸馏器的形状和大小、使用何种金属材料以及蒸馏容器中待蒸馏液的具体容量。早期的蒸馏法经常使用多次蒸馏的方法以加强酒精度,但在18世纪时,两次蒸馏的“双蒸法”已经成为常规。该蒸馏法由后世称为“Chevalier de la Croix-Marron”的法国人拉克洛瓦发明。1610年,拉克洛瓦自军队退役,返回位于干邑地区核心地带的故乡Segonzac。在这里他产生了将第一次蒸馏液再进行第二次蒸馏的想法。根据传说,拉克洛瓦的灵感来自一个噩梦。拉克洛瓦梦见魔鬼想以蒸馏的方法偷走他的灵魂,失败后进而宣称要蒸馏第二遍。醒来后拉克洛瓦将魔鬼的方法用在自己的葡萄酒上,经多次实验后,他创造出了据称是世界上最好的烧酒。但没有经过橡木桶陈酿的干邑白兰地仍不算达到它们的化境。关于橡木桶陈酿法的发明有各种传说,最通用的一个版本是因战乱导致运输不畅、白兰地在橡木桶中意外搁置,由此人们发现橡木桶的妙用。至于发现的人是谁,荷兰人说是荷兰人,英国人说是英国人。法国人自然也会说是法国人,不过法国人还准备了另一套更“本土”的传说。发现橡木桶奥秘的功劳也被划在拉克洛瓦身上,说是拉克洛瓦将他生产的第一批双重蒸馏白兰地给Renorville修道院送了两桶,其中一桶被遗忘在酒窖中,直到近15年后Saintes大主教到来时才打开。修道士们发现桶中的白兰地有很大一部分已经挥发,但与此同时原本无色的酒液变成了琥珀色。这桶酒结果被证实比“传统白兰地”口感更加圆润、层次更加复杂。

由此可以想象,与成酒分级制度中“VS”之类的英文缩写相对,说起“双蒸法”势必会提到法文,而且法国人会依照他们的老习惯为每一个过程或事物限定专有的法规乃至名词。1936年出台的一项法案规定干邑的蒸馏必须使用传统的双蒸法,其中包括:传统的“夏朗德式” (Charentais)烧煮和两次蒸馏工艺,使用容量不超过3000升的传统夏朗德壶式蒸馏器,二次蒸馏时液体量不超过2500升等等。其中还严格规定蒸馏的期限为收获日至收获第二年的3月31日,以此限制干邑白兰地的产量,避免如同苏格兰威士忌那样常年不停火地大量生产,进而确保干邑白兰地的价格。

( 干邑镇一景 )

( 干邑镇一景 )

尽管言谈中仍少不了“风土”两字,干邑却是法国诸酒乡中难得一个提起酒来会更多仰望天空的地区。在这里,比“风土”使用频率更高的短语是与后期陈酿以及混酿相关的“天使之享”与“生命之水”。蒸馏、陈酿与勾兑技术对于白兰地品质自然至关重要,但这种与土地略显脱节的状况很难说是否也来自干邑白兰地最初的那点英国血统。与法国很多葡萄酒产区不同,干邑的大型白兰地酒庄很少自己种植葡萄,他们的葡萄大多收购自常年签约的葡萄园,诸如马爹利这样自己拥有700公顷葡萄园的酒庄极其罕见。

“生命之水”

1938年,根据AOC体系,干邑产区被划分为6大分产区(Cru),分别是:大香槟区(Grande Champagne)、小香槟区(Petite Champagne)、边缘林区(Borderies)、优质林区(Fins Bois)、良质林区(Bons Bois)和普通林区(Bois Ordinaires)。香槟区的名称很容易与法国北部生产起泡酒的那个香槟产区混淆,如此命名有说是这一称谓源自古罗马时期的“Campania”(意为“平原”),还有种说法认为是以此突出本地拥有与“北香槟”同样的白垩土质。无论是以历史的悠久还是以香槟酒式的尊贵标榜,这两个香槟区确实是本地最佳产区,位居其次的是边缘林区和优质林区。

马爹利酒庄拥有的葡萄园位于边缘林区,这是6个产区中面积最小的一个。马爹利酒庄的干邑白兰地以大量使用边缘林区葡萄园酿制的“生命之水”为特点,故而也明显带有这片花草繁茂的地区独有的花草芳香。历年葡萄蒸馏得出、存放在橡木桶中的“生命之水”是勾兑、混酿干邑白兰地的“基础素材”。在干邑,主管酒窖中历年“生命之水”的酒窖主管(Ma?tre de chai)是决定未来成酒优劣的灵魂人物,他是熟悉所有“生命之水”味道的人,也是未来勾兑混酿的酿酒师。“路易十三”、“蓝带”等名号之后隐藏着的是上百种“生命之水”以不同比例的调配。尽管比例的配方也是各酒庄的顶级机密,但只知道配方仍无法再现调酒师的魔术,恰如马爹利现任酒窖总管所言:“知道配方并不能复制出一瓶干邑白兰地。举例来说,即便你知道这里有3份的七龄水、4份的二十龄水等等,但第二年想混酿出同样的白兰地却不能照搬去年的配方,因为第二年你手中的七龄水实际上酿自晚一年收成的葡萄,相差一年‘生命之水’的味道就可能完全不一样。”

在橡木桶中陈酿50~60年之后,最优等的“生命之水”会被转倒入特制的细口阔腹大玻璃瓶内,存放在被称为“天堂”的酒窖中,偶尔取出用于酿造酒庄的XO以上级别的产品。当地有进入“天堂”酒窖需要脱帽致敬的传统。在干邑的大型酒庄里,“天堂”酒窖中最古老的“生命之水”可以上溯至19世纪初。盛放这些陈年“生命之水”的玻璃瓶有英、法两种称呼——“demijohn”或“Dames-Jeanne”,但面对它们时,没有人会再纠结这些瓶子的名称来源,因为瓶中的“生命之水”具有远为巨大的魅力。有幸在2006年品尝过1845与1875年的“生命之水”的酒评家理查·海克(Richard C.Hacker)曾这样记述:“这些‘生命之水’毫无忌惮地展示着它们的活力,老去的反倒是我们。”年份较老的“生命之水”比年份较轻的确实更具个性,大量混用这些陈年“生命之水”的XO因而也更容易显示出各家酒庄的特性。马爹利、轩尼诗、人头马和拿破仑号称如今干邑地区的四大酒庄,关于它们各自的特点,酒评家保罗·卢卡斯(Paul Lukacs)说得颇为贴切:“拿破仑、轩尼诗、马爹利和人头马的XO各具特色,造成这种区别的既有市场定位不同的因素,也是各自传统延续的结果。马爹利最好的XO总会选用大份额的来自边缘林区的葡萄造就的‘生命之水’,其成品无一例外地明净、爽利,带有干果与花香的气味;与之形成对比的是人头马的XO,它选用的‘生命之水’全部来自两个香槟产区,口感如同丝绸般柔滑;轩尼诗在后一种风格的基础上走得更远,强调一种饱满、馥郁的风味;拿破仑的XO则几乎是另一个极端,略显粗犷,永远是一副理性务实的面孔。”

马爹利家族位于Richemond-Charente的城堡也是干邑镇的一大景观。整个19世纪干邑白兰地的身价几乎都在不断提高,销售量也稳步上升。据统计,当时每年出口干邑白兰地的销售额已达3亿法郎。新一代庄主们不再像老一辈酒商那样将自己的财富束缚在干邑镇的石头城墙里,他们开始大批购入城外的产地。马爹利家族的特奥多尔·马爹利(Théodore Martell)1830年购入一座位于边缘林区的城堡。公元14世纪,当地盐商理查(Richard)建起了这座被命名为“Chateau de Chanteloup”的府邸,城堡的名字来自他从路易十四那里获得的封号“Richard de Chanteloup”。盐业衰落,理查家族没落后,转而获得城堡的是干邑镇世家之一、造纸商皮埃尔·戈蒂埃(Pierre Gautier)。1830年,造纸业不敌白兰地制造业,戈蒂埃家族又将城堡出售给马爹利家族。这座城堡的传承几乎可以当做干邑镇工业与社会发展的缩影,站在城堡里,想到酒庄里调酒师的那番感慨另有一番韵味:“混酿白兰地就像指挥交响乐,你面对的是上百件乐器,而这些乐器每年都会变化。我们需要每年演奏出同样的音乐,因此配方实际上每年都会发生改变。” ■

干邑地区特有的“双蒸法”

传统夏朗德壶式蒸馏器的外形很像洋葱,下方直接用火加热,上面伸出一根弯管连接到蛇形管,最后连到被称为“pipe”的冷凝器。具体蒸馏过程是:发酵好的葡萄酒不经过滤就加入蒸馏器(chauffe)中,煮至沸腾。酒精蒸汽散发出来,聚集在上方的蒸馏塔中,经由弯管进入蛇形管,触及冷凝器后冷凝流出,所得为略显浑浊的“粗酒”(brouillis),即第一次馏出物,含酒精28%到32%。把第一次馏出物重新加入蒸馏器进行第二次蒸馏(bonne chauffe),得到“精酒”(repasse),即第二次馏出物。第二次蒸馏的时候,蒸馏器的容量不得超过3000升,装入的液体不能超过2500升。然后要进行一项被称作“切取” (la coupe)的精细操作:最初的蒸汽凝结液被称为“酒头”(têtes),因酒精浓度太高而必须去除(体积只占1%到2%),随后获得的是“酒心”(c?ur),它是清澈透明的白酒,是未来成为“生命之水”的主体。当酒精计指示酒精度60%的时候去除“酒脚”(secondes),然后是最后的“酒尾”(queues)。“酒头”和“酒脚”与葡萄酒或者“粗酒”再一起重新蒸馏。一次成功的蒸馏过程大约持续24小时,需要蒸馏技师对整个过程密切监督。蒸馏师丰富的经验和技巧(包括酒脚和粗酒的比例、火候的掌握等)也十分重要,所以各个酒庄最后制成的干邑都互不相同。

四大干邑白兰地

1947年,马爹利与轩尼诗家族之间的25年合约到期,双方也没能达成共识签订新的合约,此后干邑地区便从战前两大家族掌舵的局面演变成为四大干邑白兰地公司各踞一方的形势。尽管后来经历过种种收并重组,这四家的威望仍延续至今,分别是:马爹利(Martell)、轩尼诗(Hennessy)、人头马(Rémy Martin)和拿破仑(Courvoisier)。

马爹利

马爹利的诞生时间定位在尚·马爹利(Jean Martell)来到干邑的1715年。在这四大家里可以无愧地标榜为资历最老。关于酒标上的燕子有多种说法,最被浪漫化的一种是:一只燕子发现了干邑这片终年弥漫着酒香的天堂之地,此后年年重回旧地,直到如同橡木桶中的陈酿一样蜕变成纯金色。从1820年进贡英王乔治四世开始,马爹利就与世界各国的王室建立了紧密合作的供货关系。奥地利王室、俄国沙皇以及英国国王都成了马爹利的品牌形象代言人。1715年实际上是路易十四去世的年份,但诞生于同年的马爹利仍成功地建立了“时尚奢华生活缔造者的继承者”的概念,逐步塑造出“王者、贵族、成功、尊贵、品质、艺术”的品牌形象,几百年来不断地通过王室生活和重大事件来进行营销推广。马爹利在研究葡萄疾病方面至今处于最前列,公司的蒸馏厂据称也是当地最大和最先进的。马爹利的酿制工艺确有独特之处:它不采用预热的工序,而且采用除渣蒸馏,在第二次蒸馏时,酒精度控制在68%左右(其他厂是60%)。新酒在饱和状态下藏酿,到需要降低酒精度时加入白兰地和蒸馏水的混合物。1988年,马爹利公司被Seagram收购;2001年底,又被转卖给法国保乐利加集团(Pernod Ricard)。

代表产品:蓝带

1912年,爱德华·马爹利(Edouard Martell)在摩纳哥的巴黎大酒店正式发布马爹利“蓝带”(Cordon Bleu),这一平均陈酿年份在25年左右的200种“生命之水”的混酿产物如今已成为干邑白兰地中的传奇,曾被选中在1918年11月11日用来庆祝第一次世界大战结束。马爹利蓝带呈深金铜色,充满花香味,以边缘林区的葡萄为主,具有多样化而香醇的特点。

拿破仑

根据法国有关白兰地的法律规定,白兰地的酒标上常标注VSOP和XO等以区别其级别,其中以标注“Napoleon”(拿破仑)的最为广泛,但在中国俗称拿破仑的品牌却只有一个,就是Courvoisier。Courvoisier的中文名称之所以被称为拿破仑,主要因为其创始人与拿破仑关系亲近。19世纪初,埃马努埃尔·库瓦西耶(Emmanuel Courvoisier)来到巴黎,偶遇酒商路易·加卢瓦(Louis Gallois),由此开始合伙经营。加卢瓦的另一身份是Bercy市的市长。1811年,库瓦西耶和加卢瓦成功地争取到拿破仑到他们位于Bercy市的酒厂参观。后来有传言说拿破仑在被放逐时随行带走了几桶库瓦西耶的酒,这些酒随后便有了“拿破仑的干邑白兰地”的称誉。1843年,埃马努埃尔的儿子在Jarnac正式建立起Courvoisier酒庄,并于1869年成功争取到给宫廷供酒的特许证。1909年,来自英国的Simon家族接受了酒庄的经营,开始了在全球范围的推广,那个商标式的拿破仑剪影图案也自1950年开始使用。1964年,Courvoisier酒庄被Hiram Walker收购,后者自身又在1986年被Allied Lyons收购。此后又有几番周折,如今Courvoisier酒庄隶属Jim Beam Global公司。

代表产品:拿破仑一世干邑

(L'Essence)

拿破仑一世干邑由19世纪初期与20世纪70~80年代的100余种“生命之水”调和而成,葡萄采集自干邑区内的大香槟区及边缘林区。口感丰富尊贵,带有法国白檀木香、雪茄叶香以及太妃糖、杏仁和新鲜花蜜的芳香,是拿破仑干邑产品系列中一款顶极奢华干邑。

轩尼诗

轩尼诗的名字源自其创始人理查·轩尼诗(Richard Hennessy)。理查是一个出生在爱尔兰的约克郡军人,1750年作为爱尔兰旅营长被派驻在干邑。久而久之,理查逐渐发现经营干邑白兰地有利可图,正式开始酒商生涯。1765年,理查成立用自己名字命名的轩尼诗酒庄。于是,当爱尔兰人的创造力与法国的浪漫情怀完美地结合在一起的时候,世界上的第一瓶轩尼诗白兰地就问世了。理查在当兵时曾获“英勇证书”,他便以此作为轩尼诗酒厂的标志。关于酒标上手持斧头图案的来历,还有一种传说,说是理查被工人们酿酒时的辛勤劳动感动,以至于决定用工人拿着斧头的图案作为酒标。1815年,轩尼诗得到当时的法国皇帝亲自颁发的证书,被第二帝国的法国皇室选定为专署酒类供应商达26年之久。与马爹利家族长达百年的交往更稳固了轩尼诗在干邑的地位。1922年,两家为共同抵抗第一次世界大战后的酒业困境而签署了一个为期25年的互利协约。第二次世界大战期间莫里斯·轩尼诗(Maurice Hennessy)与当地葡萄园主成立了一个酒业互助会,两家终将各自为政的势头初显端倪。1971年,轩尼诗与Mo?t & Chandon合并,成为干邑两大家族中第一个抛弃独立经营权的。1987年,路易·威登与轩尼诗合并成立LVMH 集团。2010年底的消息则是:英国酒业巨头帝亚吉欧(Diageo)集团有意收购轩尼诗。

代表产品:理查干邑

轩尼诗是干邑白兰地中“XO”这一分级的创始人。“轩尼诗理查干邑”(Hennessy Richard Cognac)以“揭示了陈年‘生命之水’的深邃、协调和细腻”著称。自从1765年轩尼诗创立第一天起,在生产的过程中前后八代轩尼诗人不断丰富着“生命之水”的收藏。理查干邑由储存年份在70~200年的100种“生命之水”酿制而成,其中尤其值得一提的是1830和1860年份的“生命之水”。这两种“生命之水”主要采用白福尔(Folle Blanche)葡萄,在根瘤蚜灾害出现后,该品种在干邑地区濒临绝迹。理查干邑将微妙的花卉、香料和胡椒的香气融合在一起,带有明显的核桃和糖渍果果脯香气。

人头马

1724年,人头马酒庄由雷米·马丁(Rémy Martin)创建。雷米·马丁出生于法国夏朗德(Charente)地区卢依腊克(Rouillac)镇附近的一个葡萄种植与酿酒家庭,在当今干邑四大白兰地品牌中,唯有人头马是由干邑当地人创建。

酒标上的人头马形象来自人马星座。选择这个图案作为商标,据说是因为马丁家族的人认为马象征着强健有力、勇往直前,而人头则象征着智慧、灵感和爱心。人头马酒庄对干邑地区的一大贡献是为这里争取到了原产地命名的称号。

19世纪末,人头马家族的合伙人、出生于富裕的葡萄种植商家庭的律师安德烈·雷诺(Andre Renaud)意识到:要保证干邑的品质必须借助国家颁布法律,规定只有指定的地区生产的干邑才是合法的。这就是10年后(1909年)法国政府颁布的《原产地命名》法令。人头马只选用干邑两个最优秀产区大香槟区与小香槟区的葡萄来酿制干邑,在酿造方法上,采用与众不同的带渣蒸馏法。1989年,人头马与君度合并成立人头马君度国际集团(Rémy Cointreau Group)。

代表产品:路易十三

人头马的“路易十三”(Louis ⅩⅢ)已经不只是酒名,而成为一种符号。路易十三的酒瓶独具巴洛克风格,其瓶身上刻有皇室百合花文饰。这种器皿在文艺复兴时期曾深受皇室欢迎。它是人头马家族第四代成员在附近的路易十三古战场上发现的,并申请了复制权。1874年,这个被称为路易十三的酒瓶和人马星座一起被正式注册为公司的商标。

自此之后,人头马家族就用这只瓶子来保存年份最古老、品质最上乘的干邑。路易十三一直有“酒中之王、干邑之最”之誉,呈近乎火红的深金黄色,胡桃、水仙和茉莉香味之外隐约又带有百香果和荔枝的果香气味,口感在橡木香中夹杂了香草味和雪茄香味,余味可持续一个小时以上。 共享轩尼诗酒庄人头马橡木葡萄干邑干邑白兰地马爹利拿破仑·波拿巴法国葡萄酒白兰地威士忌